François Bigras & Marie Brunet

Découvrez l'histoire fascinante de François Bigras (1665-1731) et Marie Brunet (1677-1756), pionniers français qui ont quitté La Rochelle pour la Nouvelle-France. Suivez leur parcours depuis les contrats de voyageur jusqu'à leur installation à Lachine, et voyez comment trois générations de la famille Bigras ont influencé le commerce des fourrures des Grands Lacs, de Détroit à Michilimackinac.

Click here for the English version

François Bigras & Marie Brunet

Colons et voyageurs en Nouvelle-France

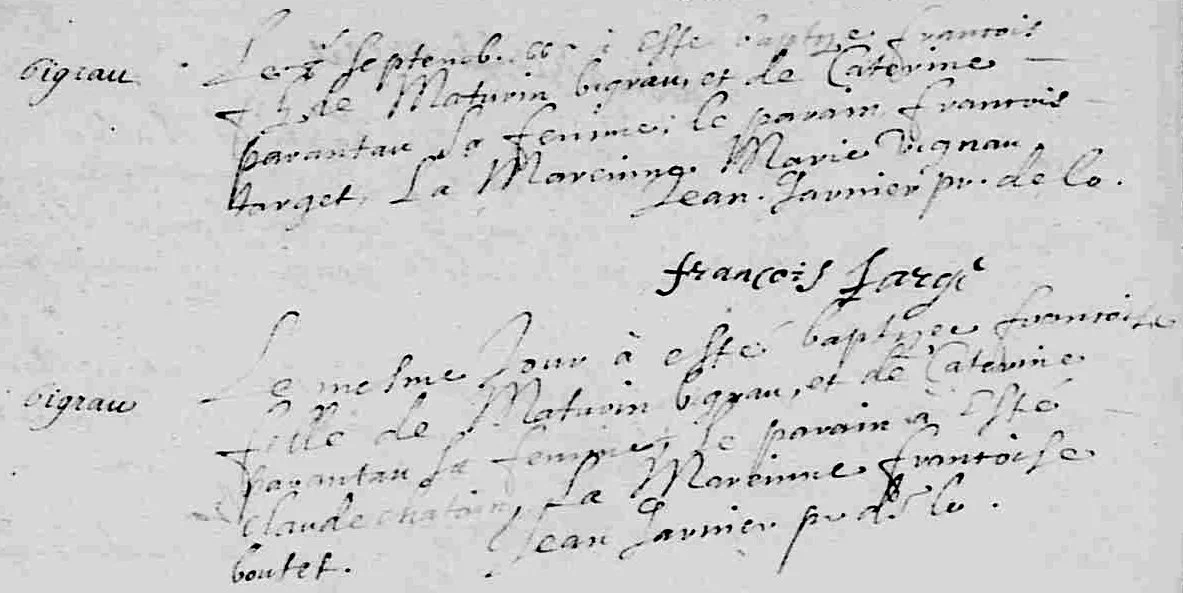

François Bigras, fils de Mathurin Bigras (ou Bigreau), portefaix, et de Catherine Parenteau, est baptisé avec sa sœur jumelle Françoise le 8 septembre 1665, dans la paroisse Saint-Nicolas à La Rochelle. Ses parrain et marraine sont François Target et Marie Vignau.

Baptêmes de François et Françoise Bigras en 1665 (Archives départementales de la Charente-Maritime)

Les frères et sœurs connus de François et Françoise sont Catherine (1661-1661), Catherine (née en 1662), Marguerite (née en 1663), Pierre (1667-1671), Mathurin (1669-1676), Marie (née en 1671), et Anne (née en 1673). Tous les enfants Bigras sont baptisés dans la paroisse Saint-Nicolas.

Les origines familiales

La mère de François, Catherine Parenteau, est baptisée le 18 décembre 1633, dans la paroisse Sainte-Marguerite à La Rochelle. Elle épouse Mathurin Bigras le 19 septembre 1660, dans la paroisse Saint-Nicolas à La Rochelle.

Les parents de Mathurin sont François Bigras, saunier et laboureur, et Jacquette Cholet. Les parents de Catherine sont Antoine Parenteau, farinier, scieur de long, et charpentier, et Anne Brisson. Ils se marient le 23 janvier 1633, à La Rochelle. Les grands-parents de Catherine sont Antoine Parenteau et Jeanne Pérodin, et Jacques Brisson et Jacquette Peau.

Mathurin Bigras décède à l’âge de 45 ans le 3 mars 1679, et est inhumé le lendemain dans le cimetière paroissial de Saint-Nicolas. François n’a que 13 ans quand il perd son père.

L’église Saint-Nicolas

Fondée en 1145, l’église Saint-Nicolas n’est d’abord qu’une modeste chapelle dédiée à saint Nicolas, construite sur une petite île. Elle évolue progressivement vers le statut d’église paroissiale. Durant les guerres de Religion du XVIe siècle, La Rochelle devient un important bastion protestant où de nombreux édifices catholiques subissent des dommages considérables. Saint-Nicolas n’échappe pas à cette vague destructrice qui frappe les sites religieux de la ville. Abandonnée après la Révolution française, l’église connaît diverses reconversions. En 1887, la construction d’une nouvelle paroisse ailleurs dans la ville scelle définitivement le sort de l’ancien édifice : Saint-Nicolas devient entrepôt de douane, puis local commercial, avant sa transformation en hôtel en 1978.

L’église Saint-Nicolas, 1830 (Wikimedia Commons)

L’ancienne église Saint-Nicolas, 1914 (Geneanet)

L’attrait de la Nouvelle-France

François compte deux tantes prénommées Marie Parenteau, nées toutes deux dans les années 1640, qui tentent l’aventure en Nouvelle-France. L’aînée, née vers 1641, débarque probablement au port de Québec en 1657 comme « fille à marier ». Elle épouse Robert Gagnon et leur famille s’installe finalement à l’Île-d’Orléans. En 1662, les deux sœurs perdent leurs parents. La cadette, née vers 1643, rejoint sa sœur outre-Atlantique vers 1671, mais cette fois comme « fille du roi ». Elle épouse rapidement Antoine Pierre Fauvel, tonnelier et marchand, avant de s’établir à Québec.

Jeune homme à La Rochelle, François suit de près l’aventure de ses tantes. Leurs lettres évoquant les opportunités coloniales, jointes aux promesses de terres gratuites, attisent sans doute son esprit d’aventure. Sa maîtrise de l’écriture et de la lecture témoigne d’une éducation soignée — atout précieux dans la colonie. Le spectacle quotidien des navires appareillant vers la Nouvelle-France nourrit probablement ses rêves d’évasion. Ses deux tantes désormais établies de l’autre côté de l’océan lui offrent un encouragement de taille.

En 1682, François fait le saut. Les registres coloniaux le mentionnent pour la première fois cette année-là : il vit chez sa tante Marie et son époux à Québec. Cette proximité avec Antoine Pierre Fauvel explique pourquoi François adopte parfois le nom dit Fauvel — patronyme que reprendront certains de ses descendants et qu’on retrouve encore au Québec.

Le Port de La Rochelle (peinture à l’huile de Jean-Baptiste-Camille Corot, 1851, Wikimedia Commons)

Contrats d’engagement et première concession de terre

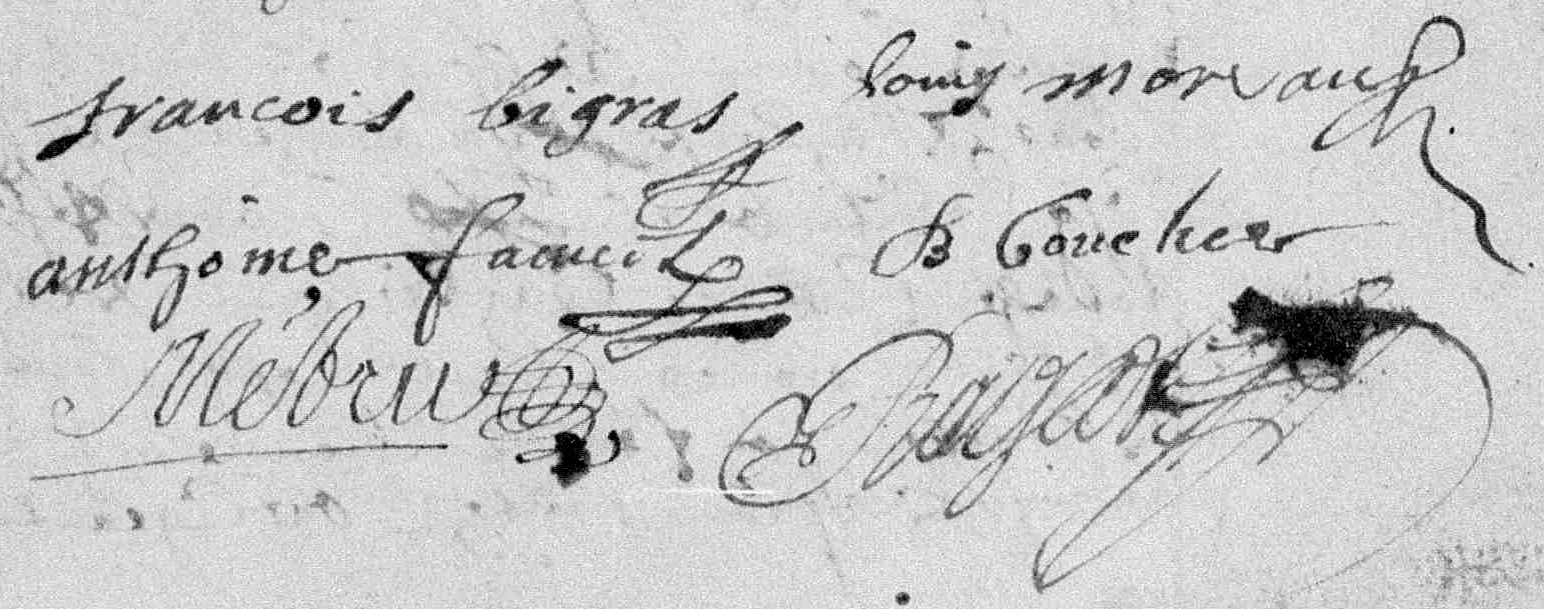

Le 14 juillet 1682, François signe à l’âge de 16 ans son premier contrat d’engagement. L’accord de trois ans le lie à Louis Moreau, chirurgien de Château-Richer, pour accomplir « tout ce qui luy sera commandé ». Son oncle, Antoine Pierre Fauvel, est présent et donne son consentement. Moreau s’engage à verser 40 livres la première année, puis 50 livres chacune des deux années suivantes, tout en pourvoyant à la nourriture, au logement et à ce qui lui sera « nécessaire pour son entretien ». Rédigé à Québec, le contrat précise également que François bénéficiera d’un traitement humain. Les trois hommes apposent leur signature au bas du document.

Signatures sur le contrat d’engagement de 1682 (FamilySearch)

L’entente prend fin prématurément quand Moreau meurt subitement chez lui le 12 janvier 1683.

Le 2 octobre 1684, François, désormais âgé de 19 ans, obtient sa première concession foncière dans la seigneurie de Lachesnaye, accordée par Pierre Duquet de la Chesnaye. Qualifié de résident de l’Île-d’Orléans — il loge vraisemblablement chez son autre tante Marie —, il reçoit une terre de six arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent sur quarante arpents de profondeur. La concession lui confère les droits de chasse et de pêche. En contrepartie, François s’oblige à défricher et cultiver la terre, entretenir les chemins qui la traversent, et porter son grain au moulin seigneurial. Les redevances annuelles s’élèvent à six livres par arpent de front, six chapons (ou vingt sols chacun), plus vingt sols de cens pour l’ensemble.

Un mois à peine s’écoule avant que François ne signe un deuxième contrat d’engagement, le 6 novembre 1684. Cette fois, l’accord de trois ans l’unit au notaire Séverin Ameau et à sa femme Madeleine Beaudoin, à Trois-Rivières. Les clauses, rédigées par Pierre Duquet de la Chesnaye, garantissent à François 60 livres la première année, 80 la deuxième, et 110 la troisième, avec nourriture, logement et traitement humain. Ses compétences d’écriture laissent penser qu’il aura servi de secrétaire.

Cette nouvelle obligation paraît incompatible avec sa concession foncière, qui exige résidence et mise en valeur. Pareilles contradictions demeurent néanmoins courantes à l’époque. Les seigneurs concèdent souvent des terres dans l’espoir d’un établissement futur, tandis que les jeunes gens s’absentent temporairement pour des emplois rémunérés, comptant sur des arrangements informels, le report d’obligations, ou la tolérance du seigneur.

Un contrat de mariage inhabituel

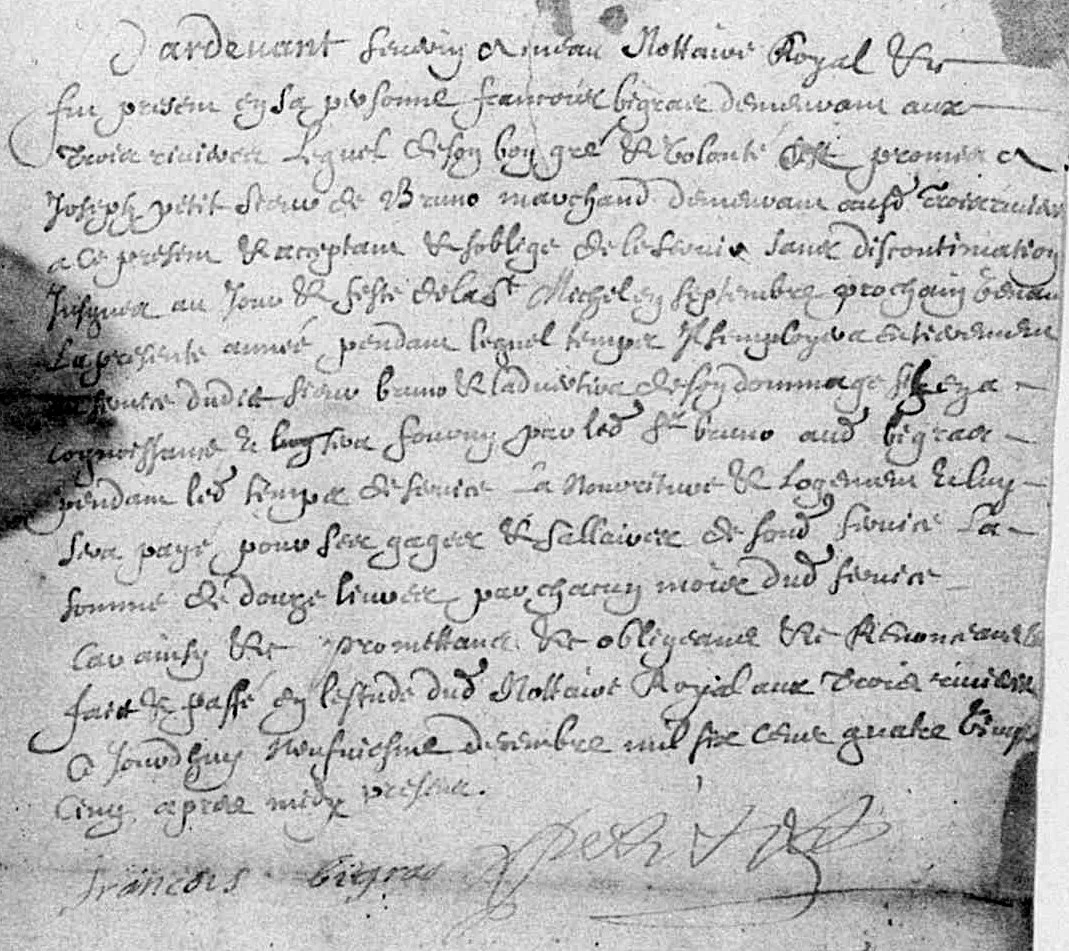

À l’été 1685, François, âgé de 19 ans, se trouve à Montréal — probablement pour le compte de son employeur. Il y fait la connaissance de Mathieu Brunet dit Létang, qui lui propose la main de sa fille Marie. Le problème est majeur : Marie n’a que sept ans, bien en dessous de l’âge légal de 12 ans. Issue d’une famille de dix enfants, elle naît le 25 octobre 1677 et est baptisée dès le lendemain au Cap-de-la-Madeleine.

Mathieu Brunet dit Létang et Marie Blanchard

Marie Blanchard, mère de la petite Marie, compte parmi les « Filles du roi » débarquées à Québec le 25 septembre 1667. Six semaines lui suffisent pour se marier. Son époux, Mathieu Brunet dit Létang, natif de France, se retrouve souvent devant les tribunaux — litiges pour un fusil confisqué, un canot utilisé sans permission, un minot de blé impayé. Ces démêlés montrent bien les difficultés de la vie de colon. Dans les années 1680, il part vers l’ouest avec Nicolas Perrot, direction la Baie des Puants et le Mississippi, aidant à établir Fort-Saint-Antoine près du lac Pepin. Cette vocation d’explorateur préfigure celle de leur futur gendre François, ainsi que de plusieurs petits-fils Bigras-Brunet qui porteront le commerce jusqu’au cœur des Pays d’en haut.

Respectant la Coutume de Paris, le contrat reste bref. Aucune clause ne mentionne l’ajournement du mariage jusqu’à ce que Marie atteigne l’âge légal. Les parents s’engagent plutôt à héberger et nourrir leur fille durant l’année suivant la cérémonie. François renonce au douaire traditionnel, mais consent à fournir douze minots de blé aux Brunet en compensation.

Âge légal pour se marier

La Nouvelle-France fixe l’âge minimal du mariage à 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Cette réglementation traverse les époques du Bas-Canada et du Canada-Est. L’Église catholique révise son droit canonique en 1917, portant les seuils à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Le Code civil du Québec élève plus tard l’âge à 18 ans pour les deux sexes en 1980. À toutes les époques, l’autorisation parentale reste obligatoire pour les mineurs.

Extrait du contrat de mariage entre François Bigras et Marie Brunet en 1685 (FamilySearch)

Malgré son contrat d’engagement avec le notaire Séverin Ameau qui court jusqu’en 1687, François signe une nouvelle entente le 9 décembre 1685. Il s’engage cette fois auprès de Joseph Petit de Bruneau, marchand à Trois-Rivières, jusqu’à la fête de Saint-Michel (29 septembre) 1686. Décrit comme habitant de Trois-Rivières, il recevra douze livres par mois, avec nourriture et logement. Le fait qu’Ameau lui-même rédige ce nouveau contrat laisse penser qu’il libère François de ses obligations antérieures ou l’autorise à servir les deux employeurs en même temps.

Contrat d’engagement entre François et Joseph Petit de Bruneau en 1685 (FamilySearch)

Au début de 1686, François, qui n’a que vingt ans, revient à Québec. Le 22 février, le notaire Gilles Rageot rédige une obligation dans laquelle François reconnaît devoir 71 livres et 7 sols au marchand québécois Simon Jarent, associé de Petit. François y apparaît comme « laboureur volontaire » de Québec. Il s’engage à rembourser cette somme grâce aux gages d’un prochain voyage vers le nord. Voilà la première trace de ses liens avec le commerce des fourrures, même si aucun contrat n’a survécu pour détailler cette expédition.

Les années suivantes voient François plonger dans l’univers du commerce des fourrures, mais les documents manquent pour retracer ses activités entre la fin des années 1680 et le début des années 1690. Il travaille sans doute comme coureur des bois plutôt que comme voyageur autorisé.

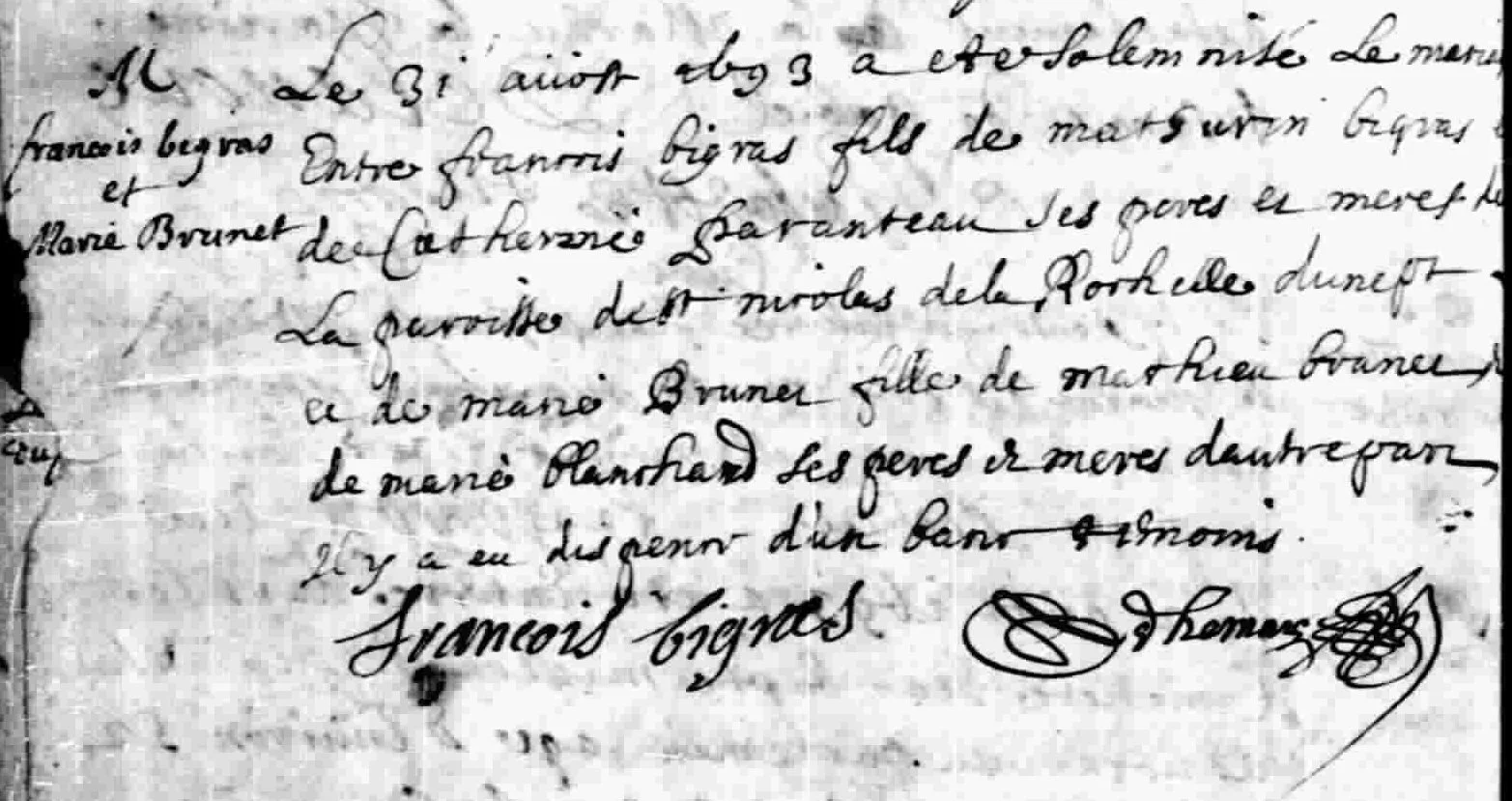

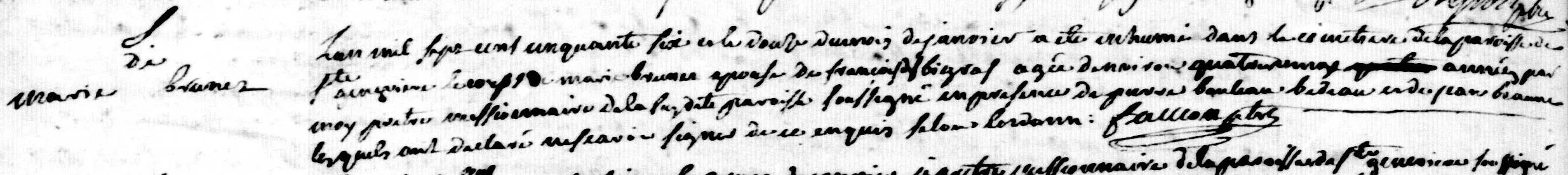

Mariage à Montréal

Le 31 août 1693, huit ans après avoir signé leur contrat de mariage, François Bigras et Marie Brunet se marient dans la paroisse Notre-Dame à Montréal. François a 27 ans, Marie en a 15. Il sait signer l’acte de mariage, contrairement à elle. Aucun témoin n’est mentionné.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Mariage de François Bigras et Marie Brunet en 1693 (Généalogie Québec)

Un foyer à Lachine

François et Marie s’installent à Lachine, position stratégique près de Montréal d’où partent les routes de traite vers l’ouest. Le couple aura 13 enfants, dont 12 atteignent l’âge adulte et se marient :

Marie Louise (1694–1772)

Jacques (1696–1751)

Marie Françoise (1698–1778)

François (1700–1781)

Marguerite (1701–1778)

Marie Angélique (1703–1791)

Alexis (1705–1791)

Joseph (1707–1781)

Judith (1709–1755)

Marie Anne (1711–1793)

Geneviève (1714–1766)

Antoine (ca. 1716–après 1734)

Marie Madeleine (1719–1722)

Les actes de baptême décrivent François comme habitant (1696) et laboureur (1700).

Voyageur dans le commerce des fourrures

Le 19 septembre 1694, François s’engage apparemment comme voyageur pour Laforest et Tonty, mais le contrat original reste introuvable.

Le 16 juillet 1695, il signe un engagement avec Antoine Trottier dit Desruisseaux, marchand de Batiscan. Il accepte de se rendre en canot à Katarakouy pour échanger des marchandises contre des fourrures. Katarakouy (ou Cataracoui) désigne le fort français établi à l’emplacement du Kingston d’aujourd’hui, en Ontario. Connu autrefois sous le nom de Fort Frontenac, il commande l’embouchure de la rivière Cataraqui sur le lac Ontario. Depuis Montréal, le voyage en canot avec quatre à six hommes d’équipage prend une dizaine de jours.

En août 1696, François poursuit le marchand Jacques Aubuchon dit Desalliers au sujet d’une expédition de commerce des fourrures. Les archives conservées ne révèlent qu’une convocation de témoins ; on ignore comment l’affaire se termine.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Achat et échange de terre

L’après-midi du 5 mai 1697, François achète une terre de Jean Danis et Anne Badel pour 60 livres. La propriété, située sur le « coteau Saint-Pierre », mesure trois arpents de large sur 20 de profondeur. Elle borde les terres d’Antoine Pilon et Pierre Sabourin, longe la rivière Saint-Pierre, et touche aux terres non concédées. François s’engage à payer six deniers de cens chaque année plus un minot et demi de blé de rente, le tout dû à la Saint-Martin.

Le même jour, François et Marie acceptent de payer une rente annuelle et perpétuelle avec Pierre Rémy, prêtre sulpicien de la paroisse des Saints-Anges à Lachine. En échange de 63 livres — soit 15 cartes de quatre livres, une carte de deux livres et une carte d’une livre — ils promettent de lui verser trois livres et trois sols par année, cette rente étant garantie par leur propriété.

Le 22 juin 1701, François et Marie échangent leur terre de la côte Saint-Pierre contre une autre située dans Grande Anse, appartenant à Jean Boisson dit Saintonge et Marie Legros. Les deux parcelles font la même superficie : 60 arpents. Leur nouveau terrain borde le lac Saint-Louis, des terres non concédées, ainsi que les propriétés de Mathurin Chartier dit Lamarche et de M. Pomainville. Le cens annuel s’élève à 30 sols, plus un minot et demi de blé de rente.

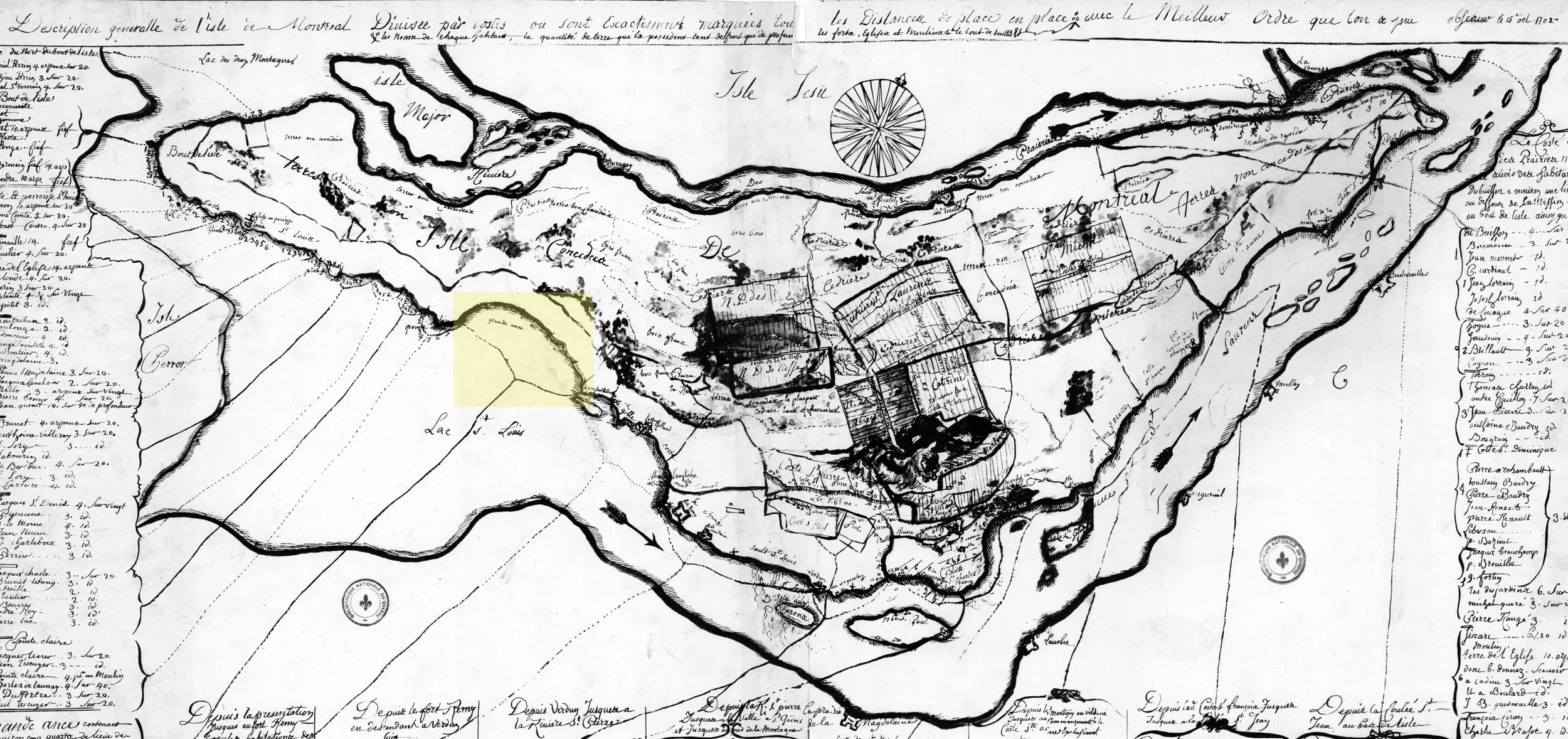

« Description généralle de l’isle de Montreal divisée par costes », carte de François Vachon de Belmont en 1702, avec Grande Anse en jaune (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Le 17 octobre 1710, François et Marie signent un contrat d’engagement pour leur fille Marie Françoise, âgée de 12 ans, qui travaillera comme servante chez Claude Maurice dit Lafantaisie et Marie Madeleine Dumouchel à Montréal. Quelques mois plus tard, le 3 décembre, François et Marie vendent les droits successifs mobiliers et immobiliers de Marie à Honoré Danis, probablement en échange d’une somme d’argent. [L’écriture du notaire est très difficile à déchiffrer.]

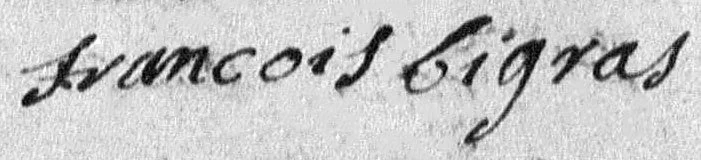

La signature de François en 1710 (FamilySearch)

De voyageur à organisateur d’expéditions

Dans les années 1710, François est passé l’âge d’agir lui-même comme voyageur. Désormais, trois actes notariés le révèlent organisant et finançant des expéditions de traite — jouant le rôle d’un petit entrepreneur.

Le 19 septembre 1713, lui et son associé Paul Chevalier embauchent Charles Parent comme voyageur. Parent accepte de se rendre au « détroit du lac Érié » avec un canot chargé de marchandises et de revenir avec un canot de pelleteries. On lui promet 150 livres de gages au retour, plus la nourriture.

Le 25 mai 1714, François et deux associés, Paul Bouchard et Jean Cotton dit Fleurdespé, embauchent Pierre Sabourin pour un voyage similaire à Michilimackinac. Sabourin accepte de transporter un canot chargé de marchandises jusqu’au poste et de revenir avec une cargaison de fourrures. On lui promet la nourriture, un fusil, et 200 livres au retour. Ces associations sont courantes pour les longues expéditions : les partenaires partagent les frais (marchandises, canot, provisions, avances) et se divisent les profits.

Michilimackinac désigne le fort français et la mission établis au détroit de Mackinac (aujourd’hui Mackinaw City, Michigan), là où se rencontrent les lacs Huron et Michigan. Fondé dans les années 1670 par les Jésuites puis fortifié, ce poste devient vers 1715 un centre important du commerce des fourrures de l’Ouest — trait d’union entre Montréal, les Grands Lacs et les Pays d’en haut.

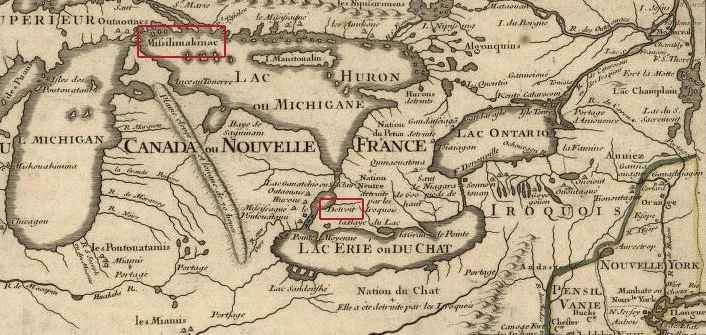

« Carte de la Louisiane et du cours du fleuve Mississippi : dressée d’après un grand nombre de mémoires, dont ceux de M. le Maire », carte de Guillaume de L’Isle en 1718, avec Détroit et Michilimackinac en rouge (Library of Congress)

Le 16 octobre 1715, le notaire Jean Baptiste Adhémar de Saint-Martin rédige un acte par lequel François règle une dette de 97 livres et 18 sols envers Françoise Nafrechou, épouse de Jacques Pommereau, et reçoit une quittance.

La relève

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Quatre fils de François suivent ses traces comme voyageurs : Jacques, François, Alexis et Joseph.

Jacques effectue au moins deux voyages à Michilimackinac (1727, 1736) et cinq à Détroit (1717-1742). Il finit par s’établir à Détroit, où il meurt le 4 février 1751.

François se rend trois fois à Michilimackinac (1732-1739), une fois à Détroit, et une fois dans les Pays d’en haut, ce vaste territoire couvrant la majeure partie des Grands Lacs.

Alexis fait un voyage à Michilimackinac en 1744.

Joseph voyage dans les Pays d’en haut en 1728 et à Michilimackinac en 1738.

Le 12 avril 1718, François reçoit une concession de terre du Séminaire de Saint-Sulpice de Montréal, seigneur de l’île de Montréal. Cette propriété de la côte Saint-Rémy, située derrière Grande Anse, mesure trois arpents de front sur 20 de profondeur. Parmi les conditions, François s’engage à faire moudre son grain au moulin seigneurial, à « bâtir sur laditte habitation et y tenir feu et lieu dans l’un an dhuy au plus tard », et à « faire et entretenir praticable un grand chemin sur la commune de laditte coste vis a vis de laditte habitation ». La rente annuelle s’élève à dix sols et un demi-minot de blé pour chaque 20 arpents, plus sept sols et six deniers de cens, le tout payable à la Saint-Martin. Les seigneurs gardent aussi le droit de prendre le bois nécessaire pour la charpente et le chauffage.

Le 8 juin 1725, François obtient une autre concession à la côte Saint-Rémy des Sulpiciens. Ce « reste de terre » fait environ 40 arpents. Comme avant, la rente annuelle est fixée à dix sols et un demi-minot de blé pour chaque 20 arpents.

La dernière trace de François dans les actes notariés avant sa mort remonte au 5 février 1729. Il apparaît alors comme habitant de la côte Saint-Rémy aux Sources. Ce jour-là, il reconnaît devoir 100 livres au marchand Pierre Courraud de Lacoste pour « belles et bonnes marchandises a luy cy devant vendues et livrées dans son besoin pour l’utilité et subsistance de sa famille ». Il promet de rembourser en août 1729. Le paiement pourra se faire, au choix de Lacoste, « en castor au prix du bureau, avec bonnes pelleteries au prix des marchands-équipeurs, ou en argent comptant ». En cas de défaut, François accepte de payer les frais de justice, dommages et intérêts, et autorise la saisie de ses biens meubles et immeubles. Chose curieuse, l’acte indique que François déclare ne pas savoir lire ni écrire, malgré les nombreuses signatures qu’il avait mises sur des documents précédents.

Mort de François Bigras

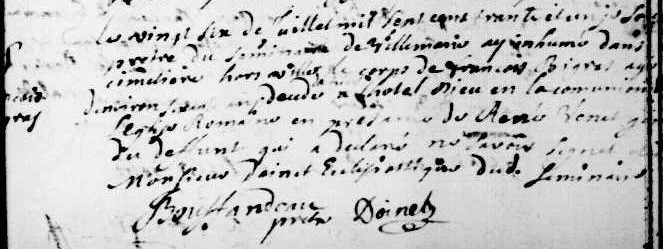

François Bigras meurt à l’âge de 65 ans à l’Hôtel-Dieu à Montréal. Il est enterré dans le « cimetière hors ville », avec son gendre René Venet présent à l’inhumation.

Sépulture de François Bigras en 1731 (Généalogie Québec)

Après son décès, une réunion de parents et amis est convoquée pour élire un tuteur et un subrogé tuteur pour les enfants mineurs de François et Marie. Le 29 mars 1732, leur fils aîné Jacques est choisi comme tuteur. [Bien que le dossier judiciaire ne fasse référence qu’à la réunion et non à la décision finale, Jacques apparaît comme tuteur dans les documents qui suivent. Le même dossier mentionne aussi qu’un inventaire a été dressé après le décès de François, mais celui-ci n’a pas pu être retrouvé.]

En janvier 1733, Jacques — agissant à la fois en son nom personnel et comme tuteur des enfants mineurs — entame des procédures devant la juridiction royale de Montréal. Il demande la vente judiciaire (licitation) d’une terre appartenant à feu François et à son épouse Marie, pour liquider les biens, payer les dettes et distribuer l’héritage.

Le tribunal rend d’abord une sentence de remise d’adjudication à huitaine, signifiée le 28 janvier 1733. Aussitôt, plusieurs créanciers déposent des oppositions sur la distribution des biens. Jacques Gadois dit Mauger conteste la répartition des profits de vente. Paul Bouchard agit au nom des religieuses de l’Hôtel-Dieu. Gabriel Lenoir dit Roland réclame aussi son dû. Pour gérer ces oppositions, René Aubin, procureur de Jacques, demande au tribunal de faire assembler tous les créanciers opposants.

Le dossier révèle les dettes que François avait déclarées au curé Breul de Pointe-Claire avant sa mort, incluant la dîme impayée. D’autres créanciers comme Volant, sieur de Radisson, présentent aussi leurs comptes. René Aubin soumet son état de frais pour services juridiques et confirme que le curé Breul a été payé par Jean Lestang.

Le processus se termine par une sentence d’ordre qui organise la distribution de l’argent provenant de la vente. Le tribunal rend aussi des sentences particulières : une traite de la réclamation de Jacques Gadois d’être payé par François fils du défunt, et une autre ordonne aux héritiers de verser une pension alimentaire à leur mère Marie Brunet pour son entretien.

Mort de Marie Brunet

Marie survit à son mari de 25 ans. Elle meurt à l’âge de 78 ans et est inhumée le 12 janvier 1756, dans le cimetière paroissial Sainte-Geneviève à Pierrefonds.

Sépulture de Marie Brunet en 1756 (Généalogie Québec)

De La Rochelle aux Pays d’en haut

François Bigras arrive en Nouvelle-France comme adolescent, poussé par le même goût de l’aventure qui avait mené ses tantes de l’autre côté de l’Atlantique une génération plus tôt. Sachant lire et écrire, ambitieux, il saisit les chances qu’offre la colonie — signant des contrats d’engagement, obtenant des concessions de terre, et se lançant dans le commerce des fourrures comme voyageur puis organisateur d’expéditions. Ses voyages le mènent sur les principales routes d’eau de la colonie, de Québec à Michilimackinac et Détroit, là où fourrures et marchandises circulent entre les nations autochtones et les marchands français.

Cette vie d’aventure a pourtant son prix. Les dettes qu’il accumule au fil des ans pèsent lourd sur sa succession et obligent sa veuve et ses fils à répondre des obligations qu’il laisse derrière lui. Les procédures judiciaires après sa mort montrent l’ampleur de ces difficultés financières, rappelant l’équilibre fragile entre succès et épreuves dans la Nouvelle-France coloniale.

Malgré ces défis, François laisse un héritage qui perdure. Quatre de ses fils choisissent la vie de voyageur, portant le nom Bigras jusqu’au cœur des Grands Lacs et des Pays d’en haut. Par eux, l’esprit d’aventure qui avait poussé un jeune Rochelais à traverser l’océan continue de marquer l’histoire familiale pendant des générations. Marie, elle, incarne la résilience des femmes de cette époque : mariée à quinze ans, mère de treize enfants, elle traverse les épreuves du veuvage et vit assez longtemps pour voir ses petits-enfants perpétuer la tradition familiale dans les territoires de l’Ouest.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« G G 378 La Rochelle > Baptêmes > Paroisse Saint-Nicolas > 1654 -1667 », images numérisées, Archives départementales de la Charente-Maritime (http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/2454f0cae617c3b25ade200191456844 : consulté le 3 juil. 2025), baptême de François Bigras, 8 sept. 1665, La Rochelle (St-Nicolas).

« G G 379 La Rochelle > Mariages > Paroisse Saint-Nicolas > 1654 -1667 », images numérisées, Archives départementales de la Charente-Maritime (http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/81e1b5f4fef337e8ef2e48004e8e3970 : consulté le 8 août 2025), mariage de Mathurin Bigras et Catherine Parenteau, 19 sept. 1660, La Rochelle (St-Nicolas).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/69435 : consulté le 8 août 2025), sépulture de Louis Moreau, 15 janv. 1683, Québec (Notre-Dame-de-Québec) ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut Généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/5914 : consulté le 15 août 2025), baptême de Marie Brunet, 26 oct. 1677, Cap-de-la-Madeleine (Ste-Marie-Madeleine).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/47597 : consulté le 15 août 2025), mariage de François Bigras et Marie Brunet, 31 août 1693, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/150760 : consulté le 15 août 2025), sépulture de François Bigras, 26 juil. 1731, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/281436 : consulté le 18 août 2025), sépulture de Marie Brunet, 12 janv. 1756, Pierrefonds (Ste-Geneviève).

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-J3DQ-JC2Q?cat=1171570&i=3199&lang=en : consulté le 8 août 2025), contrat d'engagement entre Louis Moreau et François Bigras, 14 juil. 1682, image 3 200 sur 3 381 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NF-49H3-H?cat=1171570&i=574&lang=en : consulté le 8 août 2025), concession de terre à François Bigras, 2 oct. 1684, images 575-576 sur 1 327.

« Actes de notaire, Pierre Duquet de la Chesnaye (1663-1687) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/5044560?docref=wj2AKUDr1nAXbhK--LvY_A : consulté le 8 août 2025), contrat d'engagement entre Madeleine Boudouin et Séverin Ameau de St Séverin, et François Bigras, 6 nov. 1684, image 122 sur 653.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-93W6-5?cat=427707&i=1181&lang=en : consulté le 8 août 2025), contrat de mariage de François Bigras et Marie Brunet, 25 août 1685, images 1 182-1 183 sur 3 150 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1651-1702 // Ameau Séverin », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-73JY-9?cat=615650&i=1928&lang=en : consulté le 14 août 2025), contrat d'engagement entre François Bigras et Joseph Petit de Bruno, 9 déc. 1685, image 1 929 sur 2 436 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NF-498H-Y?cat=1171570&i=1125&lang=en : consulté le 15 août 2025), obligation de François Bigras envers Simon Jarent, 22 févr. 1686, image 1 126 sur 1 327 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-MWNV-Q?cat=541271&i=209&lang=en : consulté le 15 août 2025), contrat d'engagement entre François Bigras et Antoine Trotier-Desruisseaux, 16 juil. 1695, image 210 sur 2 856 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1686-1701 // Jean-Baptiste Pottier », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3VW-V93S-D?cat=529326&i=1403&lang=en : consulté le 15 août 2025), vente de terre par Jean Dany et Anne Badel à François Bigras, 5 mai 1697, images 1 404-1 405 sur 3 207 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1686-1701 // Jean-Baptiste Pottier », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3VW-V93W-N?cat=529326&i=1406&lang=en : consulté le 15 août 2025), constitution de rente annuelle et perpétuelle par François Bigras et Marie Brunet, à Pierre Remy, 5 mai 1697, images 1 407-1 408 sur 3 207.

« Actes de notaire, 1697-1727 // Pierre Raimbault », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5V-SSP8?cat=675517&i=1914&lang=en : consulté le 15 août 2025), échange de terre entre François Bigras et Marie Brunet et Jean Boisson dit Xaintonge et Marie Legros, 22 juin 1701, images 1 915-1 917 sur 3 137 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-2B34?cat=541271&i=2330&lang=en : consulté le 15 août 2025), contrat d'engagement de Françoise Bigras, 17 oct. 1710, image 2 331 sur 3 055.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-2B47?cat=541271&i=2437&lang=en : consulté le 15 août 2025), vente de droits de succession par François Bigras et Marie Brunet a Honoré Danis Bigras, 3 déc. 1710, images 2 438-2 439 sur 3 055.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-B9NV-K?cat=541271&i=1094&lang=en : consulté le 15 août 2025), engagement en qualité de voyageur de Charles Parent, à Paul Chevalier et François Bigras, 19 sept. 1713, image 1 095 sur 3 080.

« Actes de notaire, 1714-1754 // Jean-Baptiste Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTW-FS5Q-V?cat=679139&i=2560&lang=en : consulté le 15 août 2025), engagement en qualité de voyageur de Paul Sabourin à Paul Bouchard, François Bigras et Jean Cotton dit Fleurdespé, 25 mai 1714, images 2 561-2 562 sur 3 158 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1714-1754 // Jean-Baptiste Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTW-FSLY-8?cat=679139&i=3072&lang=en : consulté le 15 août 2025), quittance de Françoise Nafrechou à François Bigras, 16 oct. 1715, image 3 073 sur 3 158.

« Actes de notaire, 1697-1727 // Pierre Raimbault », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5V-4SR6-9?cat=675517&i=2551&lang=en : consulté le 15 août 2025), concession de terre à François Bigras, 12 avr. 1718, images 2 552-2 554 sur 3 060.

« Actes de notaire, 1697-1727 // Pierre Raimbault », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5V-W7NS-F?cat=675517&i=3027&lang=en : consulté le 15 août 2025), concession de terre à François Bigras, 8 juin 1725, images 3 028-3 030 sur 3 089.

« Actes de notaire, 1727-1752 // Nicolas-Augustin Guillet de Chaumont », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-G3VH-L?cat=481199&i=1233&lang=en : consulté le 18 août 2025), obligation de François Bigras à Pierre Courraud de Lacoste, 5 févr. 1729, images 1 234-1 235 sur 3 195.

Parchemin, base de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 15 août 2025), « Engagement de François Bigras, voyageur, à de Laforest et de Tonty », notaire A. Adhémar de Saint-Martin, 19 sept. 1694.

« Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Montréal. Tutelles et curatelles - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/473801 : consulté le 15 août 2025), « Tutelle des enfants mineurs de feu François Bigras et de Marie Brunet [Létang] », 29 mars 1732, cote C601,S1,SS1,D767, Id 473801.

« Fonds Juridiction royale de Montréal - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/702050 : consulté le 18 août 2025), « Licitation d'une terre appartenant au défunt François Bigras et à son épouse Marie Brunet, de Pointe-Claire, à la requête de Jacques Bigras, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs de son défunt père », 13 janv. 1733-25 févr. 1734, cote TL4,S1,D3994, Id 702050.

« Fonds Juridiction royale de Montréal - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/697207 : consulté le 15 août 2025), « Procès entre François Bigras, demandeur, et Jacques Aubuchon dit Desalliers, défendeur, concernant un voyage de traite », 29 août 1696, cote TL4,S1,D172, Id 697207.

Centre du patrimoine, base de données des contrats de voyageurs (https://shsb.mb.ca/contrats-des-voyageurs/ : consulté le 15 août 2025).

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/bigras/-bigreau/-fauvel consulté le 8 août 2025), fiche de François BIGRAS / BIGREAU / FAUVEL (personne 240379), mise à jour le 4 oct. 2010.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/7073 : consulté le 15 août 2025), entrée de dictionnaire pour Francois BIGRAS et Marie BRUNET LETANG, union 7073.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/4869 : consulté le 15 août 2025), entrée de dictionnaire pour Jacques BIGRAS FAUVEL, personne 4869.

Jacqueline Sylvestre, « L'âge de la majorité au Québec de 1608 à nos jours », Le Patrimoine, févr. 2006, volume 1, numéro 2, page 3, Société d'histoire et de généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac.