Robert Vaillancourt & Marie Gobeil

Découvrez l’histoire de Robert Vaillancourt et Marie Gobeil, pionniers du XVIIe siècle établis à l’Île-d’Orléans et ancêtres de toutes les familles Vaillancourt au Québec, au Canada et aux États-Unis. Suivez leur parcours depuis la Normandie et le Poitou jusqu’en Nouvelle-France, aux origines d’une lignée nord-américaine durable.

Click here for the English version

Robert Vaillancourt & Marie Gobeil

Aux origines de la famille Vaillancourt en Amérique du Nord

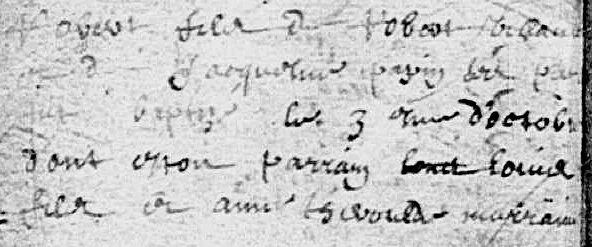

Robert Vaillancourt, fils de Robert Vaillancourt et de Jacqueline Papin, est baptisé le 3 octobre 1644 à Saint-Nicolas-d’Aliermont, en Normandie. Ses parrains et marraines sont son frère Louis et [Marie ?] Théraude. Il a deux autres frères et sœurs connus, également baptisés à Saint-Nicolas-d’Aliermont : Magdelènne et François.

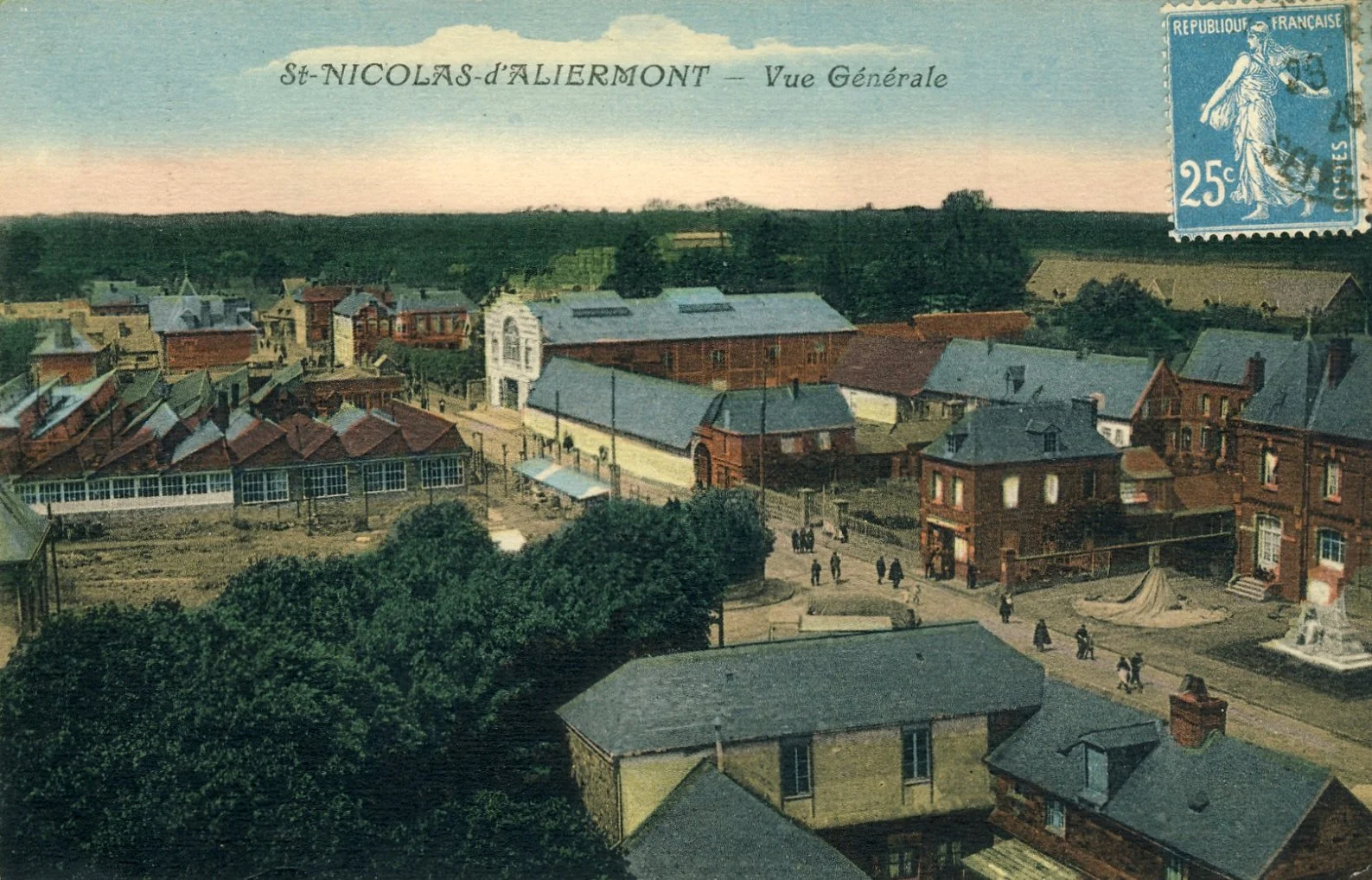

Située à environ 50 kilomètres au nord de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime, l’actuelle commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont est considérée comme un bourg rural. Elle compte aujourd’hui environ 3 700 habitants, appelés les Nicolaisiens.

Acte de baptême de Robert Vaillancourt, 1644 (Archives de la Seine-Maritime)

Localisation de Saint-Nicolas-d’Aliermont, en France (Mapcarta)

Saint-Nicolas-d’Aliermont : un héritage artisanal

Le village natal de Robert, Saint-Nicolas-d’Aliermont, est reconnu depuis longtemps pour son savoir-faire artisanal. Du XVIe au XIXe siècle, il évolue d’un simple village rural en un centre de métiers spécialisés. Sa position géographique près de Dieppe et l’accès aux matières premières lui permettent de développer une économie artisanale florissante. C’est dans ce contexte, au XVIIe siècle, que Robert y apprend le métier de chaudronnier.

Au XVIIIe siècle, Saint-Nicolas-d’Aliermont acquiert une renommée particulière dans l’industrie horlogère. Introduit à la fin du XVIIe siècle, ce savoir-faire prospère aux XVIIIe et XIXe siècles, grâce à de nombreux ateliers qui produisent des horloges et des pièces détachées destinées aux marchés locaux et à l’exportation. Cette activité entraîne la concentration de plusieurs métiers liés au travail des métaux, notamment les forgerons, les ferblantiers et les chaudronniers, qui fabriquent des récipients en cuivre ou en étain et fournissent outils et pièces à l’industrie horlogère.

Carte postale de Saint-Nicolas-d’Aliermont, vers 1905–1914 (Geneanet)

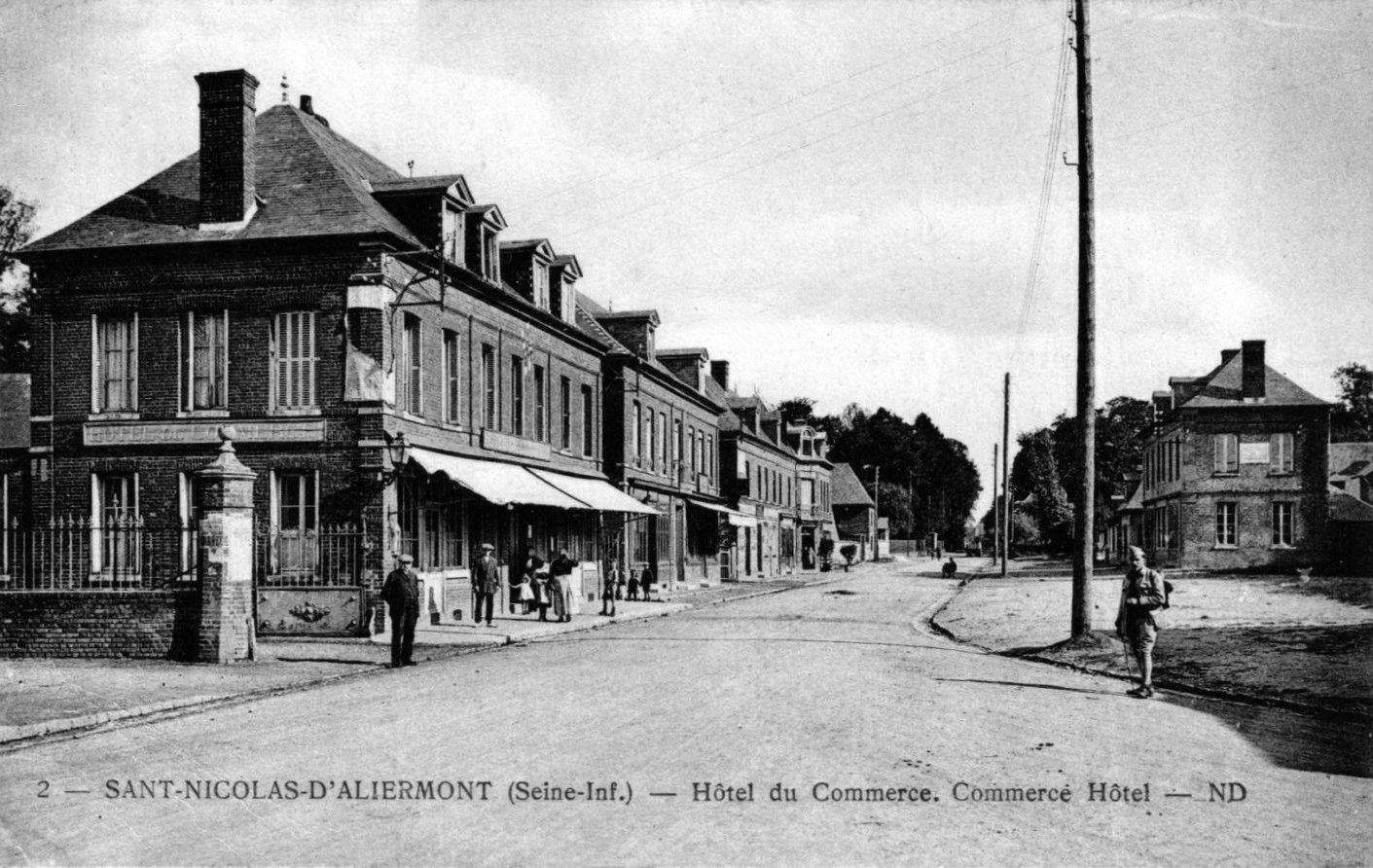

Carte postale de Saint-Nicolas-d’Aliermont, vers 1905–1914 (Geneanet)

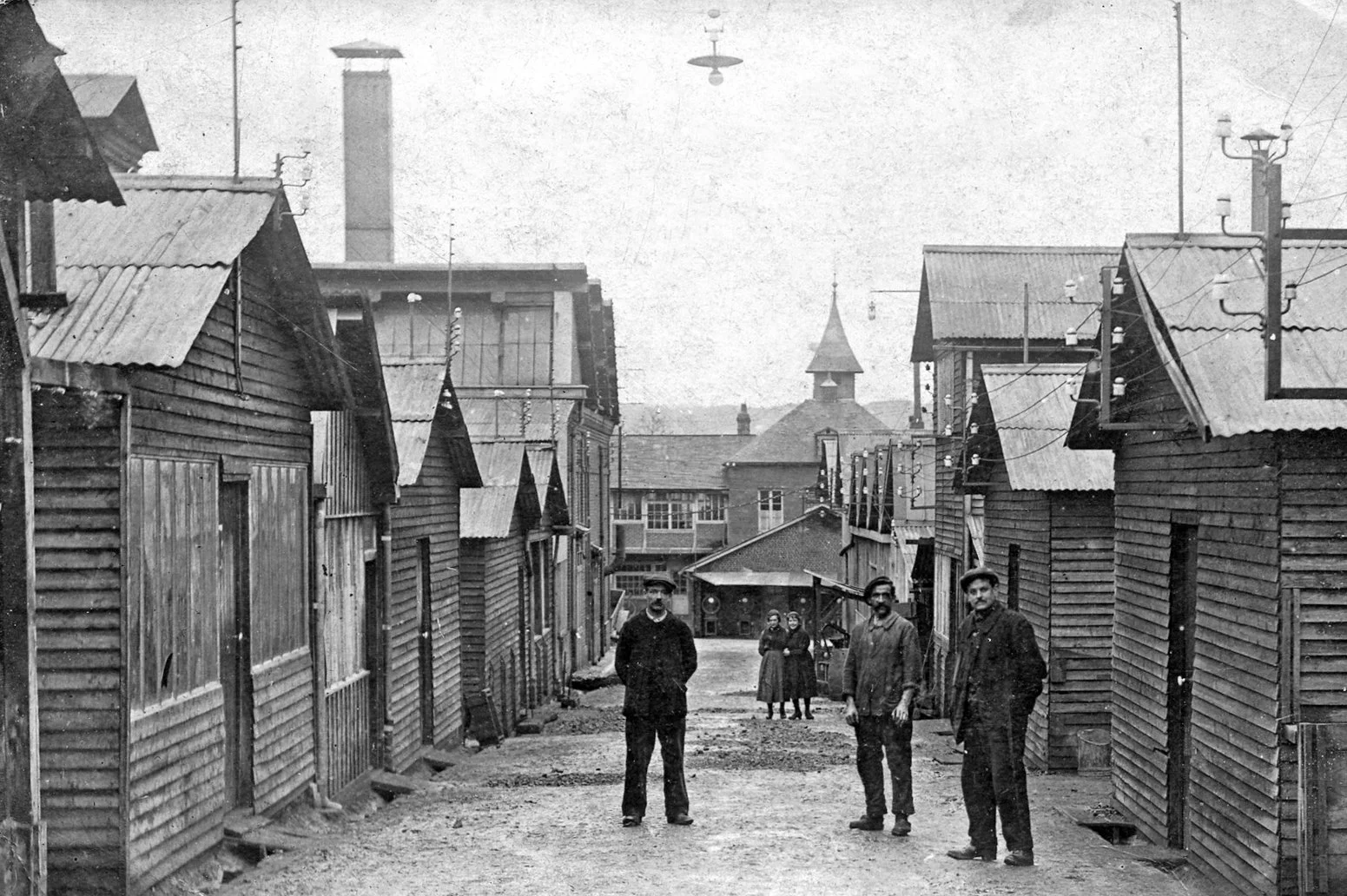

Au XXe siècle, le réseau autrefois florissant d’ateliers et d’horlogers indépendants décline fortement, en partie à cause de l’industrialisation, de la concurrence mondiale et de l’évolution des technologies. L’héritage de cette activité est toutefois préservé localement. Aujourd’hui, le Musée de l’Horlogerie, installé dans une ancienne usine, met en valeur le rôle historique de la commune dans la mesure du temps et l’évolution du savoir-faire artisanal.

Les Ateliers Vaucanson, vers 1930 (Geneanet)

Un chaudronnier en Nouvelle-France

Bien que la date exacte de son arrivée demeure inconnue, Robert débarque vraisemblablement au port de Québec en 1665. La plupart des engagés de France signent des contrats de travail de trois ans avant la traversée de l’Atlantique. Une fois leur engagement terminé, ils sont libres de se marier. Étant donné que Robert se marie en 1668, l’année 1665 semble la plus probable pour son arrivée.

Le chaudronnier (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, juillet 2025)

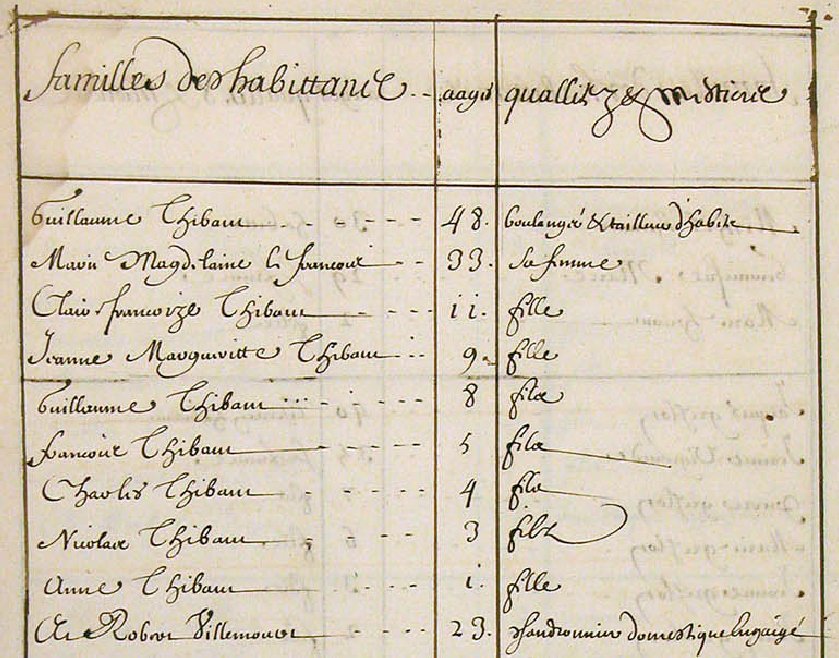

Lors du recensement de 1666 en Nouvelle-France, Robert — inscrit sous le nom de « Villemonet » — est recensé comme chaudronnier et domestique engagé, âgé de 23 ans. Il vit alors sur la côte de Beaupré, dans la maison de Guillaume Thibault, boulanger et tailleur d’habits.

Recensement de 1666 en Nouvelle-France pour le ménage Thibault (Bibliothèque et Archives Canada)

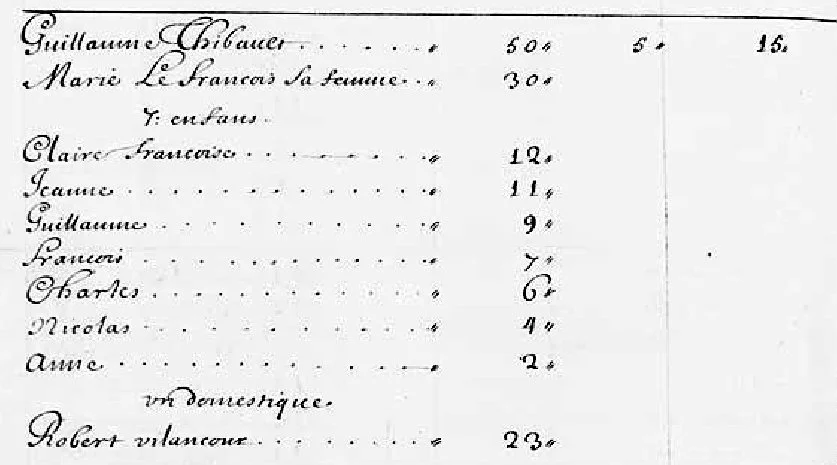

L’année suivante, il est toujours au service de Thibault. Dans le recensement de 1667, Robert « Vilancour », âgé de 23 ans, est de nouveau désigné comme domestique. Le foyer Thibault possède alors cinq bestiaux et quinze arpents de terre « en valeur » (défrichée et cultivée).

Recensement de 1667 en Nouvelle-France pour le ménage Thibault (Bibliothèque et Archives Canada)

Le 3 août 1668, son contrat d’engagement terminé, Robert loue une terre, une ferme et une métairie à Saint-François (aujourd’hui le quartier Saint-Sauveur à Québec). Le bail lui est transféré par Gervais Bisson et Marie Boutet, mais la propriété appartient à la veuve Anne Gasnier et aux héritiers du défunt Jean Bourdon, seigneur de Saint-François et de Saint-Jean. En échange, Robert remet à Bisson quinze minots de blé et deux minots de pois, et accepte d’assumer les paiements du bail. [Un minot est une mesure de matière sèche équivalant à la moitié d’une mine ; une mine représente environ 78,73 litres.]

Au Canada, le nom de famille de Robert se retrouve sous plusieurs formes phonétiques : Villencourt, Veyllancour, Veillancour, Veillancourt, Vaillancours et Vaillancour.

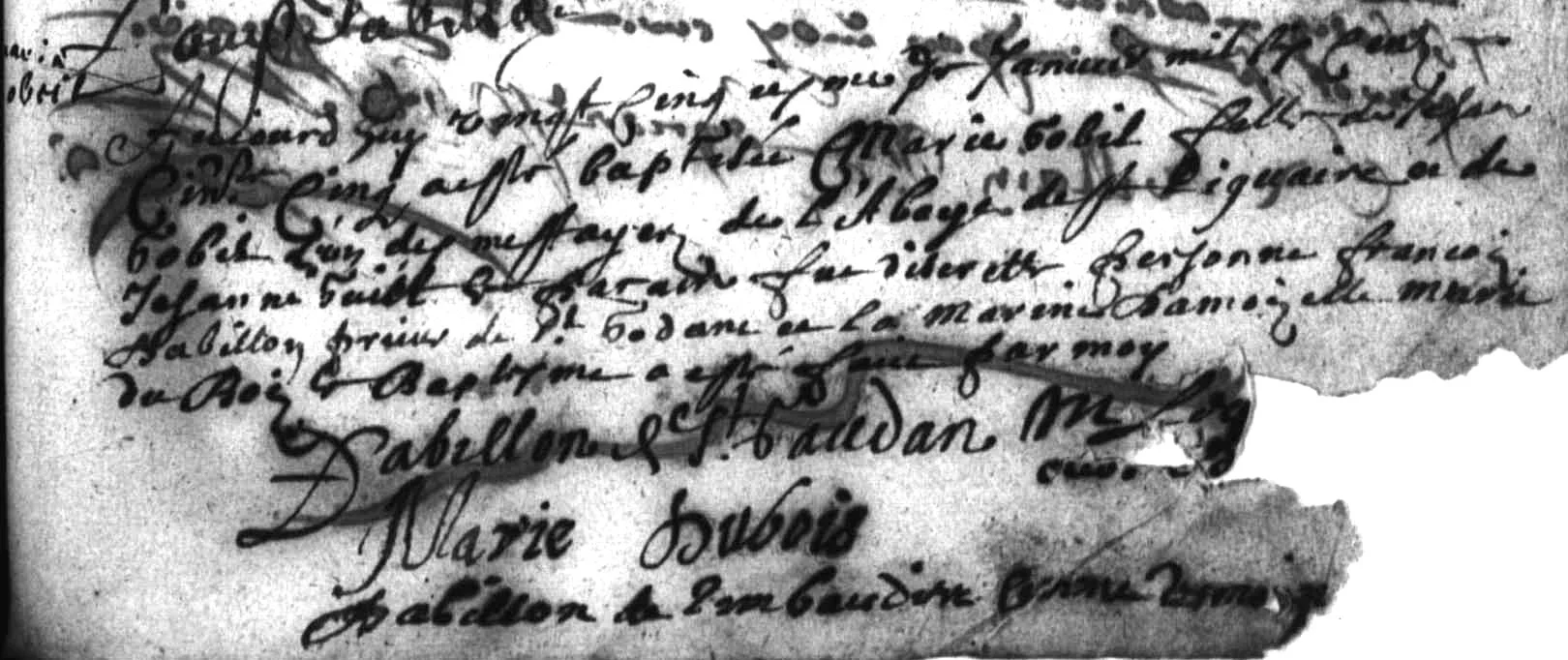

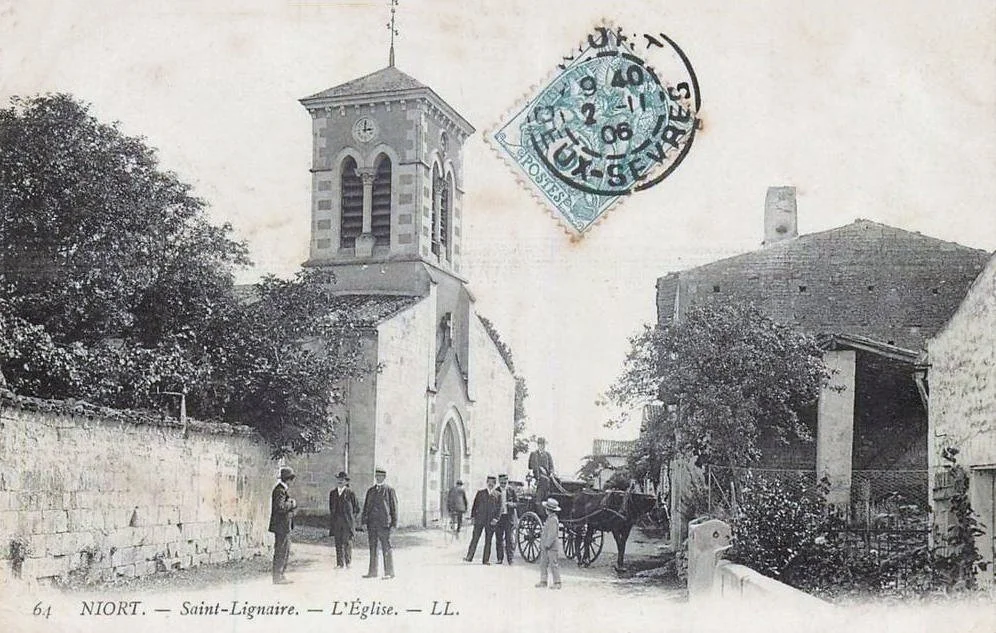

Marie Gobeil, fille de Jean Gobeil et de Jeanne Guillet, est baptisée le 25 janvier 1655 dans la paroisse Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Liguaire, au Poitou. Ses parrain et marraine sont [François Dabillon ?] et Marie Dubois. Aujourd’hui, Saint-Liguaire fait partie de la ville de Niort, dans le département des Deux-Sèvres.

Acte de baptême de Marie Gobeil, 1655 (Archives départementales des Deux-Sèvres)

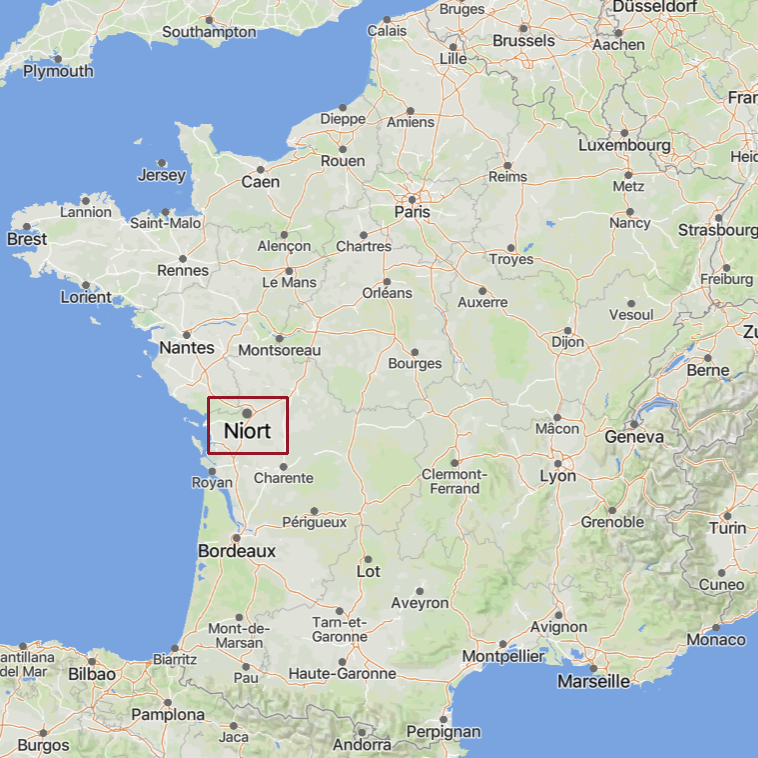

Localisation de Niort, en France (Mapcarta)

Les parents de Marie signent leur contrat de mariage le 14 avril 1654 à Saint-Liguaire. Ses grands-parents paternels sont Pierre Gobeil, fils de Michel Gobeil et de Vincente Benoist, et Catherine Chaignaud, fille de Guillaume Chaignaud et de Jeanne Andrée, mariés le 18 février 1623 à Saint-Liguaire. Ses grands-parents maternels sont Pierre Guiet, fils de Paul Guiet et de Marie Dourion, et Gabrielle Roquier, fille de Guillaume Roquier et de Françoise Desmier, mariés à Échiré (paroisse Notre-Dame) le 21 janvier 1632.

Marie a trois sœurs baptisées à Saint-Liguaire : Françoise, Marie et Marie Jeanne Angélique. Quatre autres frères et sœurs naissent au Canada : Catherine, Barthélemy, Marie Marguerite et Laurent.

Carte postale de Saint-Liguaire, vers 1903–1906 (Geneanet)

Carte postale de Saint-Liguaire, vers 1910–1913 (Geneanet)

Les Gobeil s’établissent en Nouvelle-France

La famille Gobeil arrive en Nouvelle-France vers 1665, probablement la même année que Robert Vaillancourt. Elle s’installe sur la côte de Beaupré, dans ce qui deviendra plus tard la paroisse de Château-Richer.

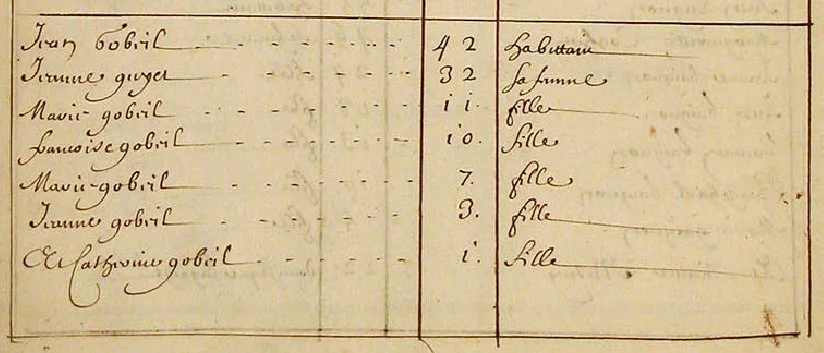

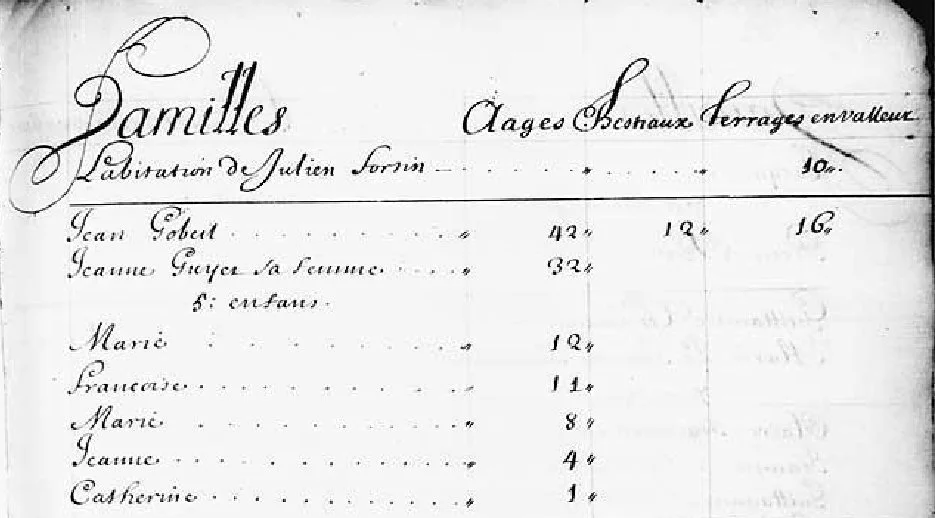

Au recensement de 1666, Jean Gobeil et Jeanne Guillet sont recensés avec leur fille Marie et quatre autres filles, domiciliés sur la côte de Beaupré. Jean y est désigné comme habitant.

Recensement de 1666 en Nouvelle-France pour la famille Gobeil (Bibliothèque et Archives Canada)

Le premier recensement du Canada

Le tout premier recensement du Canada a lieu en 1666, sous la direction de Jean Talon, intendant de la colonie. Bien que Talon n’ait aucune expérience en la matière et qu’il soit arrivé en Nouvelle-France l’année précédente, il entreprend la tâche — alors que même la France n’en a jamais réalisé.

Il organise une équipe de recenseurs munis de plumes, d’encre et de papier. Ces derniers parcourent villages et campagnes, allant de maison en maison pour inscrire le nom, l’âge, la profession et le lien de parenté de chaque personne avec le chef du foyer.

Le recensement a lieu durant l’un des hivers les plus rigoureux des 30 dernières années. Malgré le froid et la neige, les conditions se révèlent avantageuses : la plupart des colons restent chez eux, ce qui facilite leur dénombrement. En quelques mois, l’équipe de Talon réussit à recenser 3 418 colons en Nouvelle-France.

En 1667, la famille Gobeil réside toujours sur la côte de Beaupré. Cette année-là, elle possède douze bestiaux et seize arpents de terre en valeur.

Recensement de 1667 en Nouvelle-France pour la famille Gobeil (Bibliothèque et Archives Canada)

Mariage de Robert et Marie

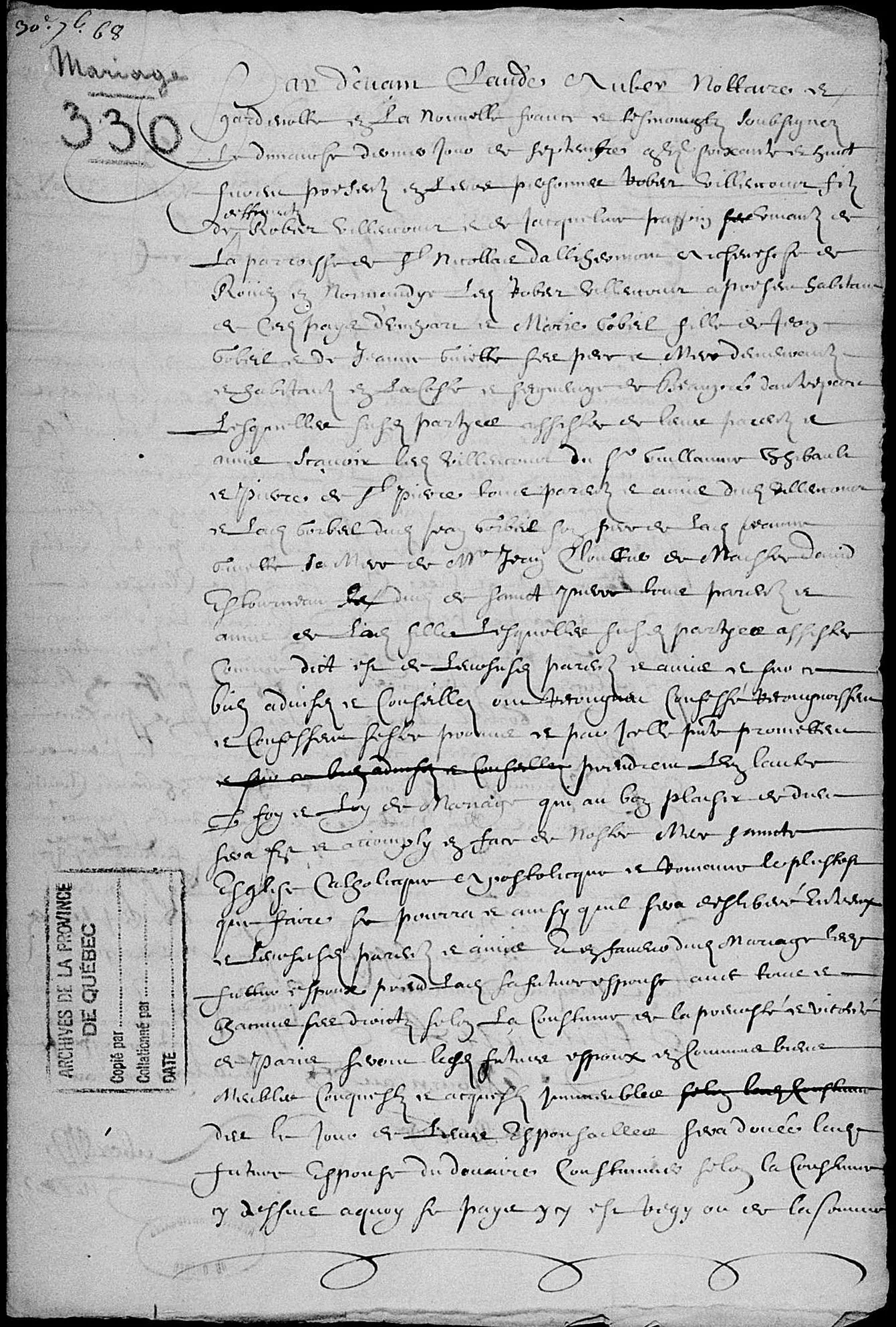

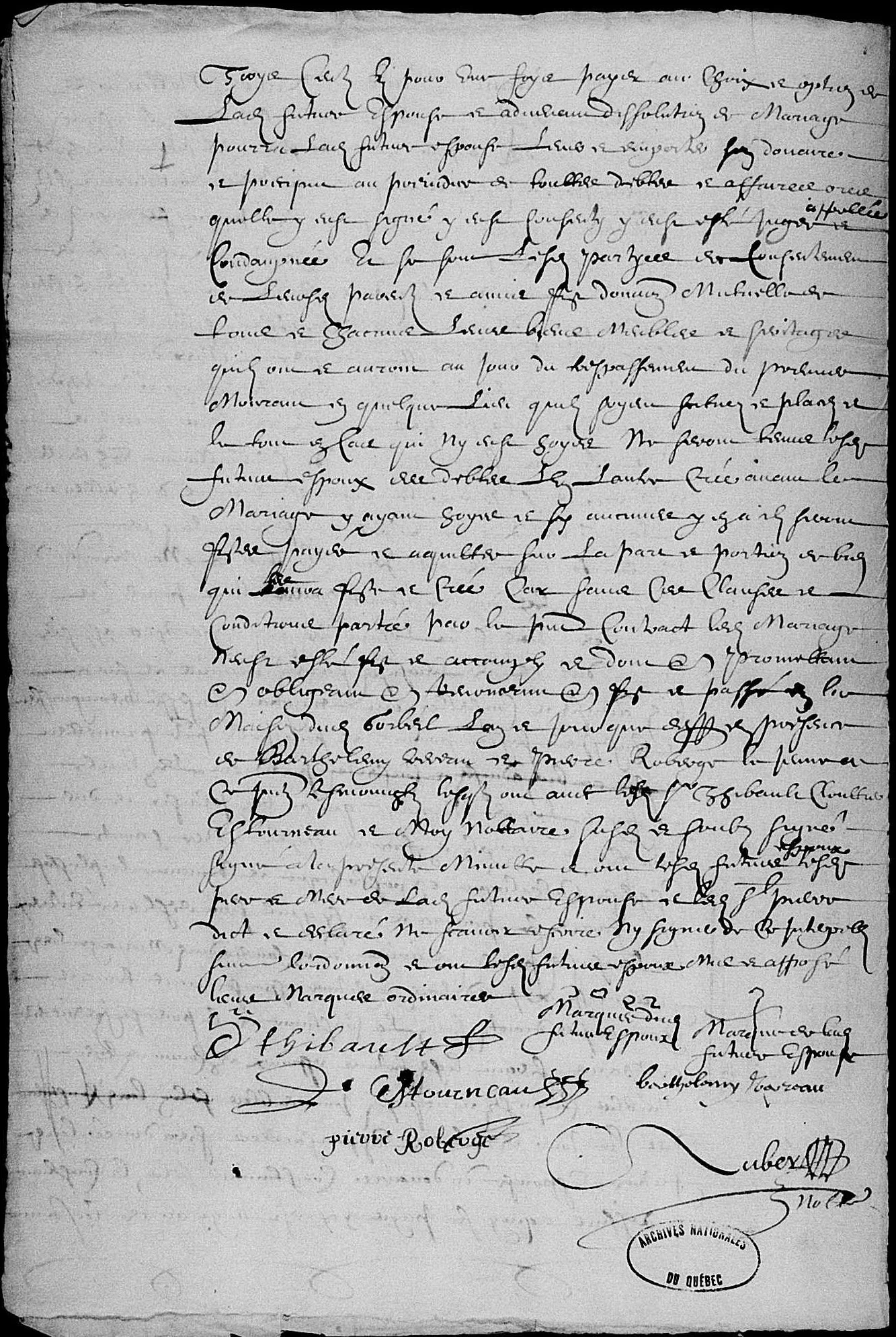

Le 30 septembre 1668, le notaire Claude Auber rédige un contrat de mariage entre Robert « Villencourt » et Marie Gobeil. Il est alors habitant âgé de 23 ans ; elle a 13 ans. Les témoins de Robert sont son ancien employeur Guillaume Thibault et Pierre de Saint-Pierre. Ceux de Marie sont Jean Cloustier [Cloutier] et David Estourneau [Letourneau]. Barthélémy Verreau et Pierre Roberge assistent également à la signature. Le contrat suit les règles de la Coutume de Paris. Ni Robert ni Marie ne sachant signer, ils apposent leur marque au bas du document, rédigé au domicile des parents de la jeune fille.

Âge légal pour se marier et majorité civile

En Nouvelle-France, l’âge minimum légal pour se marier est de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Ces seuils restent inchangés sous le Bas-Canada et le Canada-Est. En 1917, l’Église catholique modifie le droit canon et fixe l’âge minimal à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Le Code civil du Québec relève cet âge à 18 ans pour les deux sexes en 1980. Durant toutes ces périodes, les mineurs doivent obtenir le consentement de leurs parents pour se marier.

L’âge de la majorité évolue également. En Nouvelle-France, il est fixé à 25 ans selon la Coutume de Paris. Sous le Régime britannique, il est réduit à 21 ans. Depuis 1972, l’âge de la majorité au Canada est fixé à 18 ans, bien que cela puisse varier légèrement selon les provinces.

La date exacte du mariage religieux de Robert et Marie est inconnue. L’acte original ne subsiste pas, et la transcription dactylographiée omet la date. Toutefois, l’inscription figure entre deux mariages datés du 12 novembre 1665 et du 18 novembre 1669. À l’époque, les couples se marient habituellement dans les trois semaines suivant la signature du contrat.

Contrat de mariage entre Robert et Marie, 1668 (FamilySearch) — page 1 sur 2

Contrat de mariage entre Robert et Marie, 1668 (FamilySearch) — page 2 sur 2

Les difficultés financières de Robert

L’année suivant son mariage, Robert éprouve des difficultés à verser les paiements dus pour le bail qu’il détient du seigneur Jean François Bourdon, fils du défunt Jean Bourdon. Le 15 mars 1669, il remet la propriété à son propriétaire. Sa dette s’élève alors à 358 livres, somme qu’il s’engage à rembourser avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Il promet également de quitter les lieux avant Pâques, en laissant sur place la majorité des animaux de ferme, des outils et des récoltes.

Le 30 juin 1669, le procureur général Denis-Joseph Ruette-Dauteuil de Monceaux demande au notaire Romain Becquet de rédiger un arrêté de comptes entre Robert et les Bourdon. Robert reconnaît qu’il doit encore 112 livres pour le bail.

Deux ans plus tard, le 3 août 1671, Robert comparaît de nouveau devant le notaire Becquet. Il reconnaît devoir 98 livres à Anne Gasnier, veuve de Jean Bourdon, somme qu’elle lui a prêtée pour l’achat de vêtements. Cet acte notarié désigne Robert comme habitant de l’Île-d’Orléans.

Vue satellite de l’Île-d’Orléans, où l’on distingue encore clairement la forme des anciennes concessions seigneuriales (Mapcarta)

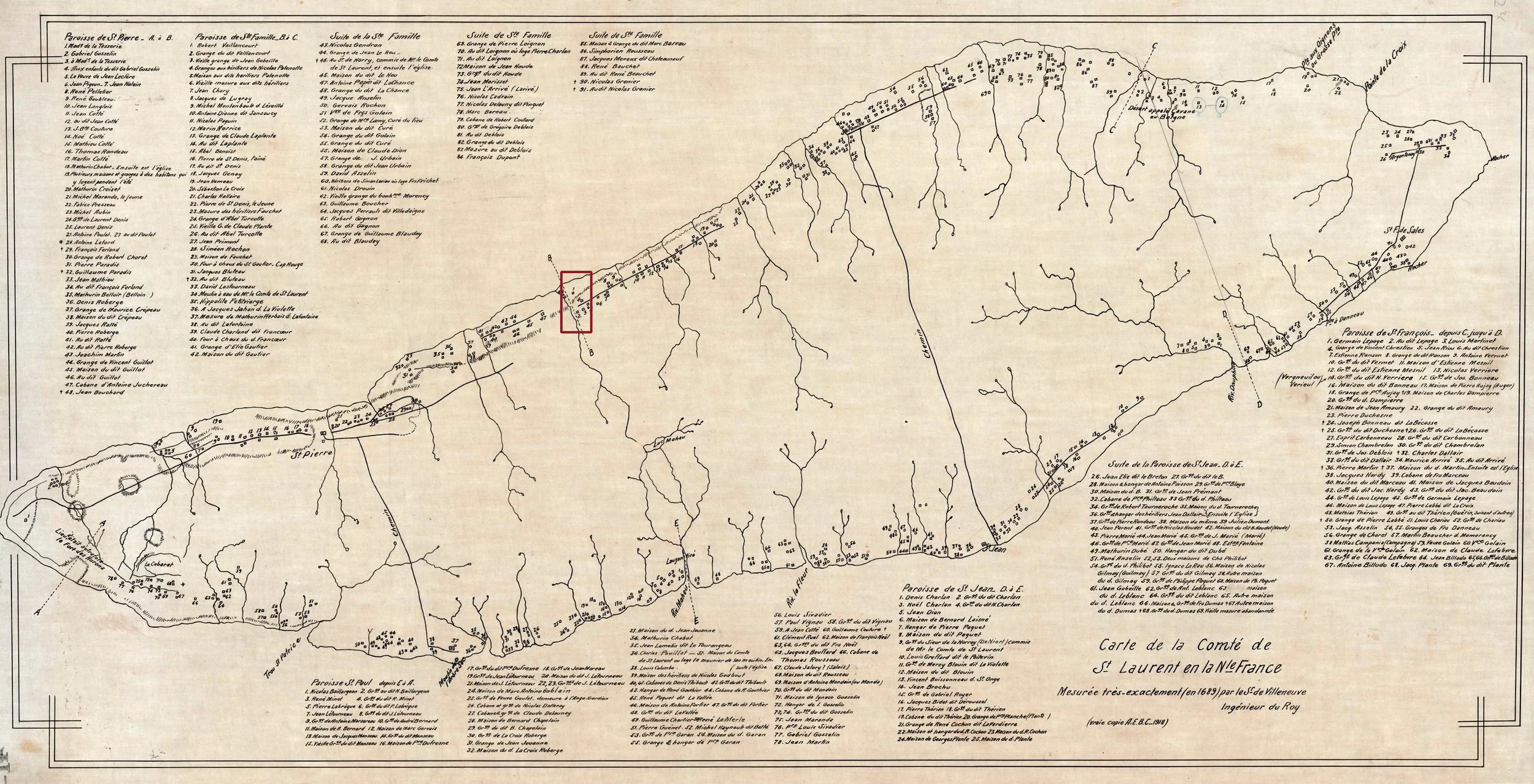

Un nouveau foyer à l’Île-d’Orléans

Le 28 octobre 1669, Robert reçoit une concession de terre située sur le versant nord de l’Île-d’Orléans, près de la paroisse de Sainte-Famille, de la part de Noël Rose dit Larose. La propriété mesure trois arpents et trois perches de front sur le fleuve Saint-Laurent. Robert s’engage à payer 20 sols de rente seigneuriale pour chaque arpent de front, ainsi que [?] sols de cens et deux chapons vifs chaque année, à remettre lors de la fête de la Saint-Rémy. [La maison (n° 1) et la grange (n° 2) figurent sur la carte de 1689 ci-dessous.]

Le 7 novembre 1669, le père de Marie, Jean Gobeil, achète la concession voisine de trois arpents auprès de Noël Rose dit Larose. [La grange des Gobeil (n° 3) est indiquée sur la même carte.]

Robert, Marie et la famille Gobeil s’installent tous sur l’île, vraisemblablement en 1670.

Moulin seigneurial Poulin, construit en 1668 à Sainte-Famille (photo vers 1925 par Edgar Gariépy, Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Fonder une famille sur l’île

Compte tenu du jeune âge de Marie au moment de son mariage en 1668, le couple n’a pas d’enfants immédiatement. Leur premier enfant naît en 1671. Robert et Marie auront en tout douze enfants :

Jean (1671–avant 1681)

Marie Anne (1672–1742)

Marie (1674–1706)

Jean Baptiste (1676–1703)

Robert (1678–après 1745)

Louise (1680–après 1698)

Paul (1682–1750)

Joseph (1684–1755)

François (1687–1754)

Marie Charlotte (1689–1759)

Marie Angélique Jeanne (1691–1717)

Bernard (1695— après 1750)

En 1681, Robert et Marie sont recensés en Nouvelle-France, vivant à l’Île d’Orléans avec cinq enfants. Ils possèdent deux bêtes à cornes et sept arpents de terre de valeur.

Recensement de 1681 en Nouvelle-France pour la famille Vaillancourt (Bibliothèque et Archives Canada)

Le 1er avril 1686, Robert loue une terre sur l’Île-d’Orléans appartenant à Denis Roberge, pour une durée de trois ans. Il est alors désigné comme habitant de la paroisse de Sainte-Famille. La terre mesure sept arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent, et s’étend en profondeur jusqu’au centre de l’île. Elle comprend une maison, une grange et une étable. Roberge s’engage à fournir à Robert douze minots de semences de blé, deux bœufs et une charrue. En retour, Robert promet de lui remettre 50 minots de blé la première année, puis 55 minots pour chacune des deux années suivantes.

« Carte de la Comté de Saint-Laurent (seigneurie de l’Île-d’Orléans) en la Nouvelle-France mesurée très exactement (en 1689) par le Sieur de Villeneuve », avec les terres Vaillancourt et Gobeil (# 1, 2, 3) en rouge (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Le 16 octobre 1691, Robert achète une terre sur l’Île d’Orléans de Claude Panneton pour la somme de 300 livres. Ce lot voisin, qui appartenait auparavant à Jean Gobeil, mesure trois arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent et s’étend jusqu’à « la route qui sépare ladite isle par moitié ». Robert accepte d’en assumer les rentes seigneuriales annuelles : trois livres, trois sols et deux chapons. [Cette terre correspond à l’emplacement de la « vieille grange Gobeil » (n° 3) indiquée sur la carte de 1689 ci-dessus.]

Au milieu des années 1690, la santé de Robert commence à se détériorer. Il est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Québec du 2 au 10 mai 1695. Il y retourne du 14 au 22 octobre 1698.

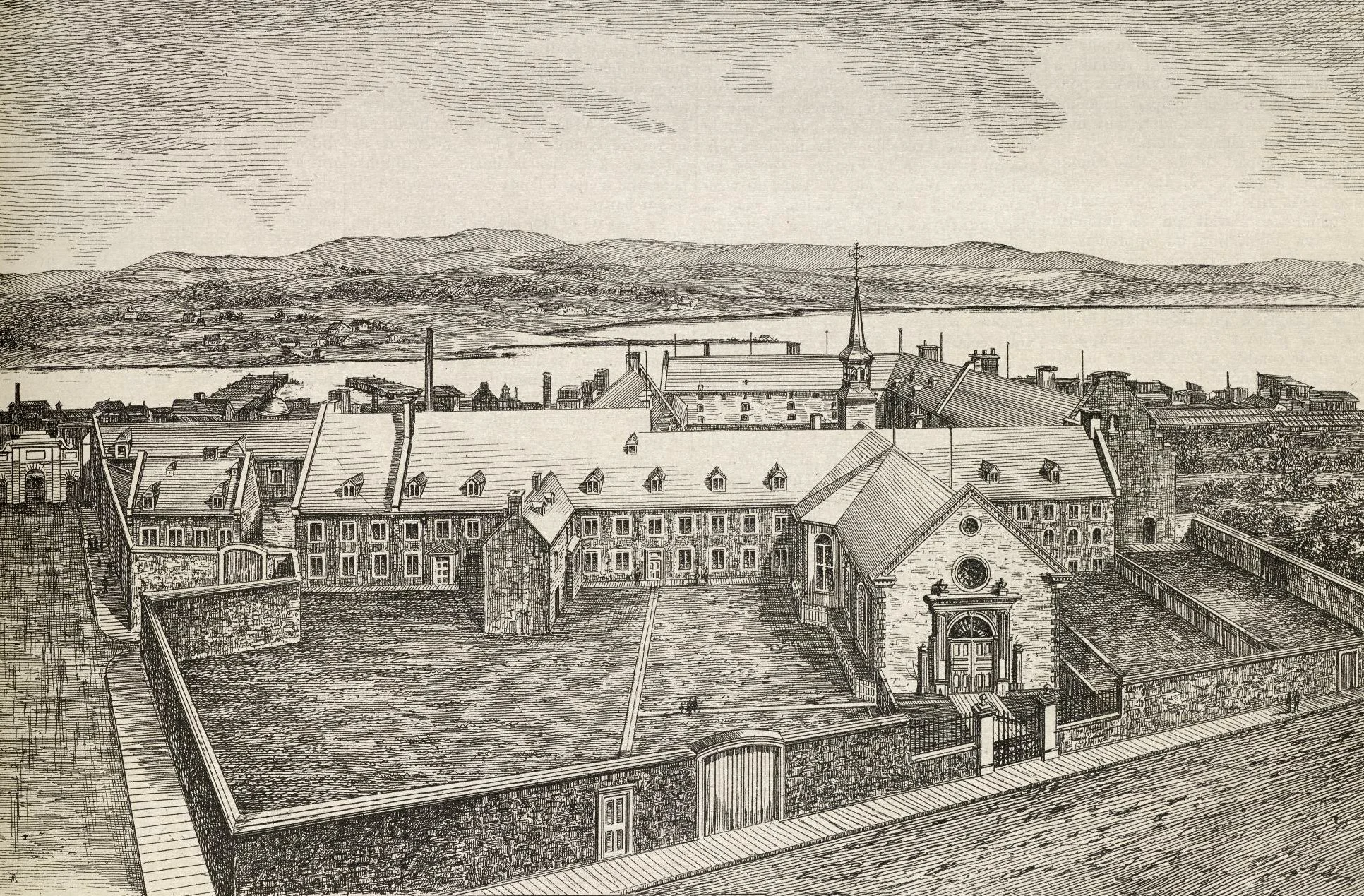

Dessin de l’Hôtel-Dieu à Québec (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Décès de Robert Vaillancourt

Robert Vaillancourt meurt à l’âge de 54 ans, le 8 juin 1699. Il est inhumé le lendemain dans le cimetière paroissial Sainte-Famille, à l’Île-d’Orléans. Étant donné son âge relativement jeune, il est possible que Robert soit l’une des victimes de l’épidémie de variole qui frappe la colonie en 1699.

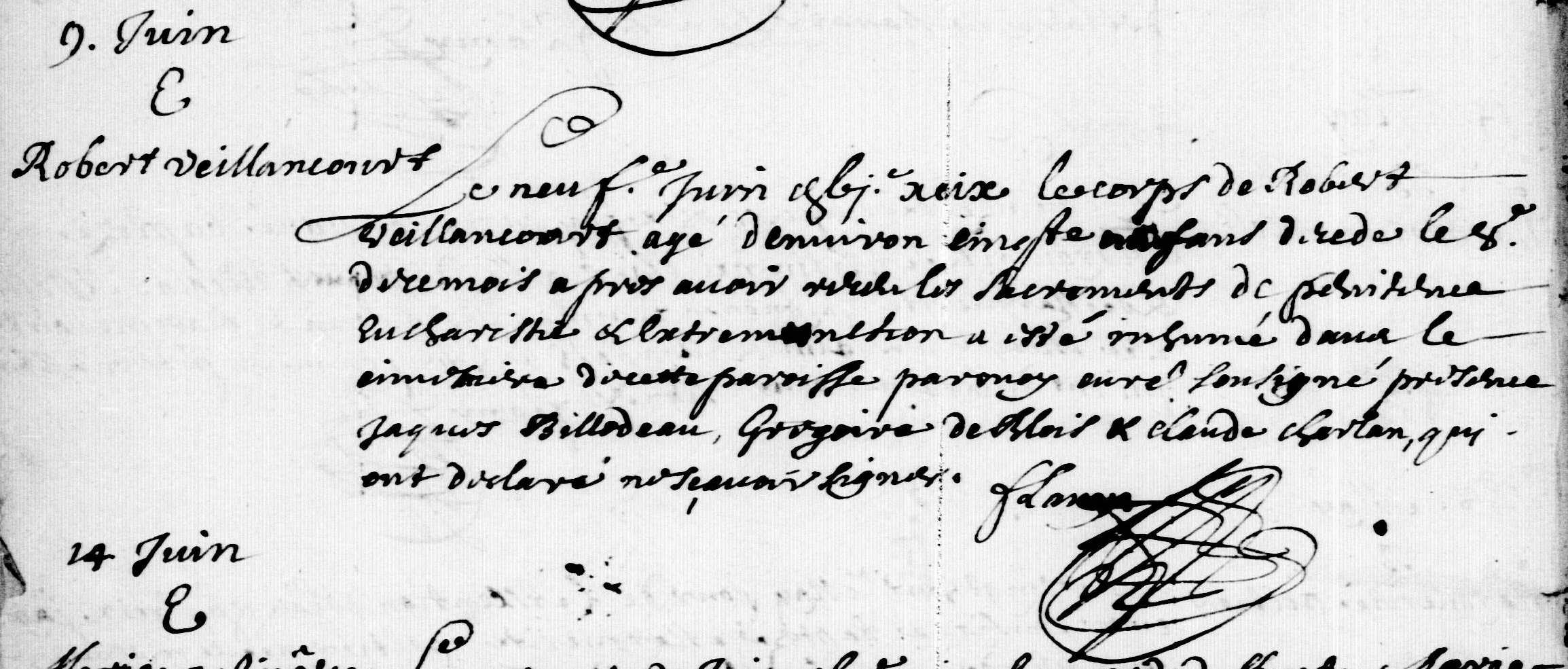

Sépulture de Robert Vaillancourt en 1699 (Généalogie Québec)

Après la mort de son mari, Marie commence à organiser sa succession. Le 26 février 1700, elle cède à leur fils Jean Baptiste la terre que Robert avait achetée en 1691, déclarant « ne pouvant la faire valoir ny même continuer ladite rente dont elle doît Trois années d’arriérage ». Jean Baptiste accepte d’en assumer la dette et les paiements futurs.

Inventaire après décès

Comme il est d’usage après le décès d’un conjoint, un inventaire de la communauté de biens du couple est dressé. Le 12 avril 1700, le notaire Étienne Jacob et un estimateur désigné se rendent au domicile de Marie pour consigner ses biens. Bien que certains articles soient difficilement lisibles, l’inventaire comprend les éléments suivants :

Outils de chaudronnier (image générée par intelligence artificielle, créée par l’auteur avec ChatGPT, juillet 2025)

Objets domestiques et effets personnels : La maison contient plusieurs objets de base pour la vie quotidienne, notamment un moule à cuillères, un vieux lit de plumes, deux vieilles couvertes, une lampe, un coffre, un petit coffre sans serrure, une huche et deux paires de raquettes.

Outils de chaudronnier : En tant qu’ancien chaudronnier, le défunt possédait plusieurs outils spécialisés liés à son métier, dont deux marteaux, deux enclumes et de grands ciseaux à chaudronner.

Outils et équipements agricoles : L’inventaire mentionne un grand nombre d’outils liés au travail de la terre : quatre houes, quatre haches, un croc à fumier, deux vieilles faucilles, une sciotte, trois tarières, une vieille serpe, une charrue, une charrette avec ses roues, et deux traînes. Figurent également des chaînes, des scies, des pelles, des crochets, des coins, des faulx, un vilebrequin, ainsi qu’un gril servant à la cuisson.

Provisions et récoltes : Le foyer dispose d’une modeste réserve de nourriture et de denrées : environ deux livres de beurre, 40 minots de blé, six minots de farine, deux minots de pois, deux minots d’avoine et un minot d’orge.

Bestiaux et bâtiments : Le bétail comprend deux bœufs âgés, deux vaches, deux taures de deux ans, une cavale, trois petits cochons, sept poules et un coq. Sur la terre se trouvent aussi un vieux hangar, une vieille étable, une maison non achevée et une autre habitation plus ancienne.

Autres éléments : L’inventaire mentionne une vingtaine de petites dettes, des documents importants et des informations liées aux propriétés foncières du couple.

Décès de Marie Gobeil

La date exacte du décès de Marie Gobeil demeure inconnue, car son acte de sépulture n’a pas été retrouvé. Elle meurt à une date postérieure au 9 février 1711. Ce jour-là, lors du mariage de sa fille Charlotte, Marie n’est pas mentionnée comme décédée dans l’acte — contrairement à Robert, qui l’est.

Un héritage durable

Rue Vaillancourt, Saint-Nicolas-d’Aliermont (Google)

Robert Vaillancourt et Marie Gobeil figurent parmi les bâtisseurs des débuts de la Nouvelle-France. Installés sur l’Île-d’Orléans, ils y fondent un foyer durable et élèvent une famille nombreuse. Leur parcours témoigne des défis quotidiens des premiers colons : établir une terre, exercer un métier, traverser les épreuves et assurer une descendance. Aujourd’hui, des milliers de personnes portant le nom Vaillancourt ou en descendant directement peuvent retracer leurs origines jusqu’à ce couple de pionniers, dont l’histoire fait partie intégrante du patrimoine québécois et nord-américain.

En 1945, une rue est nommée en l’honneur de Robert à Saint-Nicolas-d’Aliermont : la rue Vaillancourt.

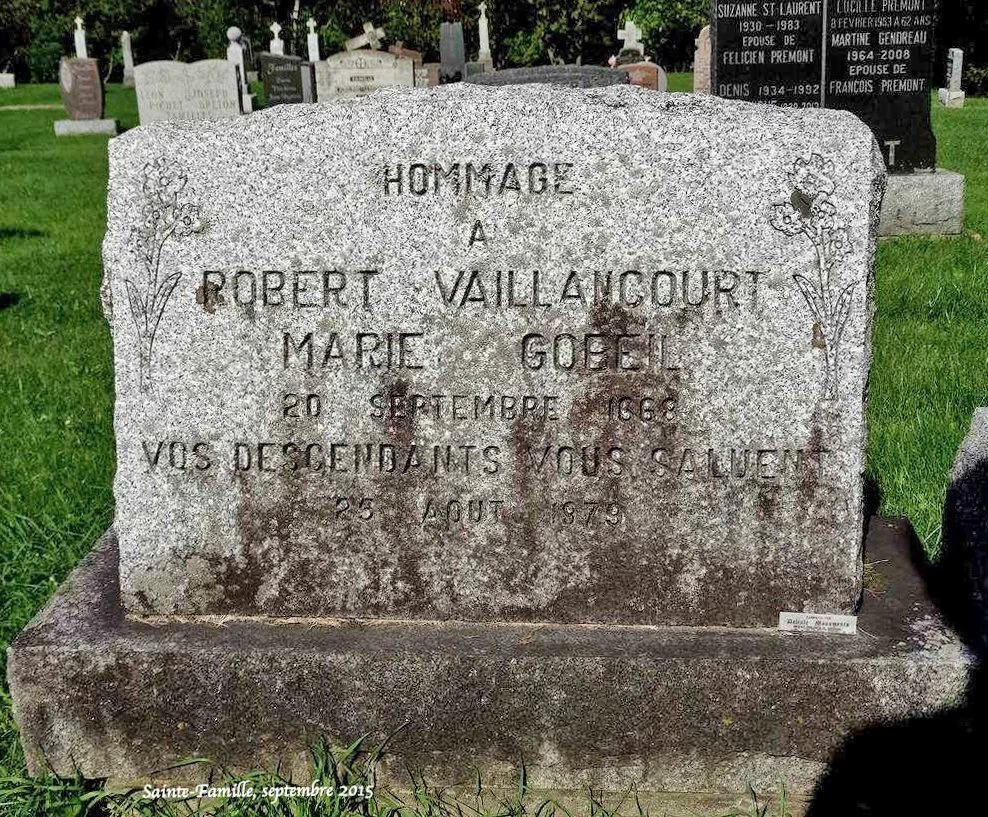

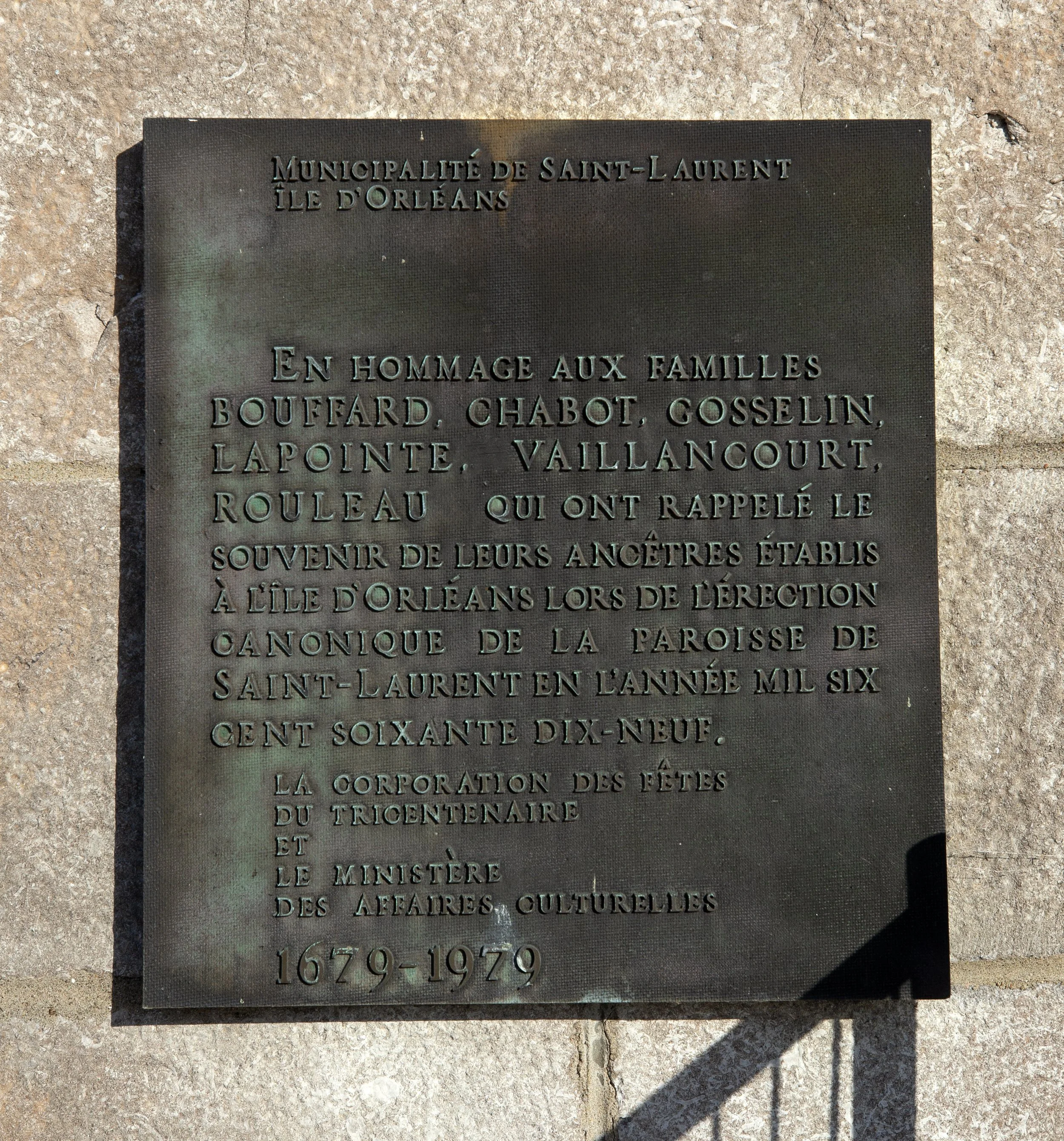

Un hommage à Robert et Marie se trouve dans le cimetière paroissial de Sainte-Famille, et une plaque commémorative est apposée sur l’église paroissiale de Saint-Laurent, toutes deux situées sur l’Île-d’Orléans.

Hommage à Robert Vaillancourt et Marie Gobeil (photo de 2015 par Jacques Bernier, Cimetières du Québec)

Plaque sur l’église paroissiale Saint-Laurent à Île-d’Orléans (© La Généalogiste franco-canadienne)

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Saint-Nicolas-d'Aliermont - 01/01/1615-15/01/1670 », images numérisées, Archives de la Seine-Maritime (https://www.archivesdepartementales76.net/ark:/50278/1b9160805a75291a0fd8ce89a671da45/dao/0/74 : consulté le 29 juil. 2025), baptême de Robert Vaillancourt, 3 oct. 1644, Saint-Nicolas-d'Aliermont, image 74 sur 169.

« Niort — Saint-Liguaire — Baptêmes, Mariages (1609-1668) — E DEPOT 23 / 2 E 187-387 », images numérisées, Archives Départementales des Deux-Sèvres (https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/58825/vta607297f850b6cdd3/daogrp/0/187 : consulté le 29 juil. 2025), baptême de Marie Gobeil, 25 janv. 1655, Saint-Liguaire (Sainte-Marie-Madeleine), image 187 sur 229.

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consulté le 29 juil. 2025), ménage de Guillaume Thibau, 1666, Beaupré, page 46 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318856 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Ibid., ménage de Jean Gobeil, 1666, Beaupré, page 62 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318856

« Recensement du Canada, 1667 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 29 juil. 2025), ménage de Guillaume Thibault, 1667, côte de Beaupré, page 142 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Ibid., ménage de Jean Gobeil, 1667, côte de Beaupré, page 141 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 29 juil. 2025), ménage de Robert de Liancourt, 14 nov. 1681, Île-d’Orléans, page 312 (du PDF), Instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/30171 : consulté le 30 juil. 2025), mariage de Robert Villancourt et Marie Gobeil, 1668, Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/33108 : consulté le 30 juil. 2025), sépulture de Robert Veillancourt, 9 juin 1699, Ste-Famille (Île d'Orléans).

«Archives de notaires : Romain Becquet (1665-1682) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=zKhJIp7qMTZnGH3TIDK_aA : consulté le 29 juil. 2025), transport du bail de terre, ferme et métairie de Saint François par Gervais Bisson et Marie Boutet, à Robert Villencourt, 3 août 1668, ratifié le 15 mars 1669, images 24-27 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=zKhJIp7qMTZnGH3TIDK_aA : consulté le 29 juil. 2025), transport du bail de la terre, ferme et métairie de Saint François par Gervais Bisson et Marie Boutet, à Robert Villencourt, 3 août 1668, ratifié le 15 mars 1669, images 24-27 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=aNb5ss3Df2fFFnOEvVTSDw : consulté le 29 juil. 2025), arrêté de compte entre Denis-Joseph Ruette-Dauteuil de Monceaux, procureur général et spécial de Jean-François Bourdon et de Anne Gasnier, et Robert Villencourt, 30 juin 1669, images 181-183 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064891?docref=vmS3i5Yj1C_4s513P0vnmQ : consulté le 29 juil. 2025), obligation de Robert Villencourt à Anne Gasnier, veuve de Jean Bourdon, 3 août 1671, image 44 sur 881.

« Actes de notaire, 1652-1692 // Claude Auber », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L2-61KN?i=875&cat=1175225 : consulté le 29 juil. 2025), contrat de mariage de Robert Villancourt et Marie Gobeil, 30 sept. 1668, images 876-877 sur 1368 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L2-6BLC?cat=1175225&i=932&lang=en : consulté le 29 juil. 2025), concession de terre à Robert Vaillancourt par Noël Rose dit Larose, 28 oct. 1669, images 933-934 sur 1368.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L2-69QS-Q?cat=1175225&i=1154&lang=en : consulté le 29 juil. 2025), vente d'une terre située sur l'île d'Orléans, côté nord, par Noël Rose dit Larose à Jean Gobeil, 7 nov. 1669, images 1155-1157 sur 1368.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NF-49X6-2?cat=1171570&i=1154&lang=en : consulté le 30 juil. 2025), bail à ferme et loyer d'une terre par Denis Roberge à Robert Villancour, 1 avr. 1686, images 1155-1157 sur 1327.

« Archives de notaires : Gilles Rageot (1666-1691) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083923?docref=wlLwgWbc32P2pwXSYHQLEA : consulté le 30 juil. 2025), vente d'une terre située en l'île et comté Sainct Laurent par Claude Panneton à Robert Villancourt, 16 oct. 1691, images 1255-1256 sur 1348.

« Actes de notaire, 1682-1709 // François Genaple », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-VQQC-M?cat=1168969&i=2767&lang=en : consulté le 30 juil. 2025), transport d'une habitation située en l'île St Laurent par Marie Gobeil à Jean Veillancour, 26 fév. 1700, images 2768-2770 sur 3,410.

« Actes de notaire, 1680-1726 // Etienne Jacob », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NX-W678?cat=678814&i=2878&lang=en : consulté le 30 juil. 2025), inventaire des biens de Robert Vaillancourt, 12 avr. 1700, images 2879-2886 sur 3044.

« Registre Journallier Des Malades qui viennet ; sortent ; et meurent dans Lhotel Dieu de Kebec », images numérisées, Ancestry.ca (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480121?pId=30530816 : consulté le 30 juil. 2025), entrée pour Robert Villancour, 53, admis le 2 mai 1695 ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut généalogique Drouin.

Ibid. (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480181?pId=30530816 : consulté le 30 juil. 2025), entrée pour Robert Villeancour, 55, admis le 14 oct. 1698.

« Vaillancourt, Robert », base de données en ligne, Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/vaillancourt : consulté le 29 juil. 2025), entrée pour Robert Vaillancourt, fiche 244015.

« Gobeil, Marie », base de données en ligne, Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/gobeil-4 : consulté le 29 juil. 2025), entrée pour Marie Gobeil, fiche 241813.

Christopher Moore, « Making it Count », Canada's History (https://www.canadashistory.ca/explore/business-industry/making-it-count), publié en ligne le 12 mars 2021 ; l'original est paru dans le numéro d'avril-mai 2021 de Canada's History.

Jacqueline Sylvestre, « L’âge de la majorité au Québec de 1608 à nos jours », Le Patrimoine, février 2006, volume 1, numéro 2, page 3, Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac.

Gérard Lebel, Nos Ancêtres volume 10 (Ste-Anne-de-Beaupré, Éditions Ste-Anne-de-Beaupré, 1985), 149, 152.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH), (https://www-prdh-igd-com/Membership/en/PRDH/Famille/2412 : consulté le 29 juil. 2025), entrée du dictionnaire pour Robert VAILLANCOURT et Marie GOBEIL, union #2412.