Taillandier

Click here for the English version

Le Taillandier

Le taillandier (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, juin 2025)

Le taillandier est un artisan forgeron spécialisé dans la fabrication et la réparation d’outils tranchants, appelés autrefois taillants. En Nouvelle-France, ce métier joue un rôle important au quotidien. Dans une société coloniale en plein défrichement, la demande en haches, pioches, socs de charrue et autres outils de fer est vitale pour l’agriculture, la construction et la vie domestique. Le taillandier, parfois appelé forgeron-outilleur, figure parmi les artisans indispensables de la colonie.

En Nouvelle-France, les artisans du fer sont peu nombreux et très sollicités. Le taillandier y occupe une fonction essentielle : sans lui, pas de défrichage efficace des terres ni de récoltes abondantes. Il fournit aux colons les outils agricoles pour labourer, semer et moissonner, ainsi que les instruments pour bâtir maisons et forts. De plus, la société coloniale étant encore peu peuplée, un même artisan doit souvent jouer plusieurs rôles. Il n’est pas rare qu’un forgeron de village fasse aussi office de taillandier, de serrurier ou d’armurier selon les besoins. Cette polyvalence, moins courante en France métropolitaine où les métiers sont plus spécialisés, reflète les réalités économiques locales : « dans la région de Montréal, avant le milieu du XVIIIe siècle, les artisans du fer exerçaient tous les métiers à la fois ». En d’autres termes, le taillandier de Nouvelle-France est à la fois outilleur, maréchal occasionnel, voire cloutier ou serrurier, surtout dans les petites communautés isolées.

Le taillandier appartient à la catégorie des artisans libres (il n’existe pas de système de guilde strict dans la colonie). Son statut est celui d’un homme de métier indispensable mais modeste. Beaucoup de taillandiers sont aussi habitants, cultivant en parallèle pour subvenir à leurs besoins.

La taillanderie était l'un des sept principaux métiers liés au travail des métaux en Nouvelle-France, avec la serrurerie, la forge, la ferblanterie, l'armurerie, la chaudronnerie et le métier d'arquebusier.

Outils fabriqués

Le cœur du métier de taillandier consiste à fabriquer ou réparer tout objet métallique tranchant utile aux colons. Il s’agit en priorité des outils de labour et d’entretien des terres : fers de charrue, bêches, pelles, houes, haches, scies, etc. La liste ci-dessous énumère les principaux outils que produisait le taillandier et leur usage :

Haches et cognées (abattage des arbres, fabrication du bois de construction).

Faux et faucilles (récolte des céréales et du foin)

Houes et pioches (défrichage du sol)

Bêches et pelles (labour léger, creusement de la terre)

Socs de charrue et coutres (labour des champs avec charrues tirées par animaux)

Couteaux, couperets, serpes (boucherie, cuisine et travaux divers)

L’atelier du taillandier (« Le taillandier = Der Zeugschmied », dessin de 1847 par Jean Frédéric Wentzel, Bibliothèque nationale de France)

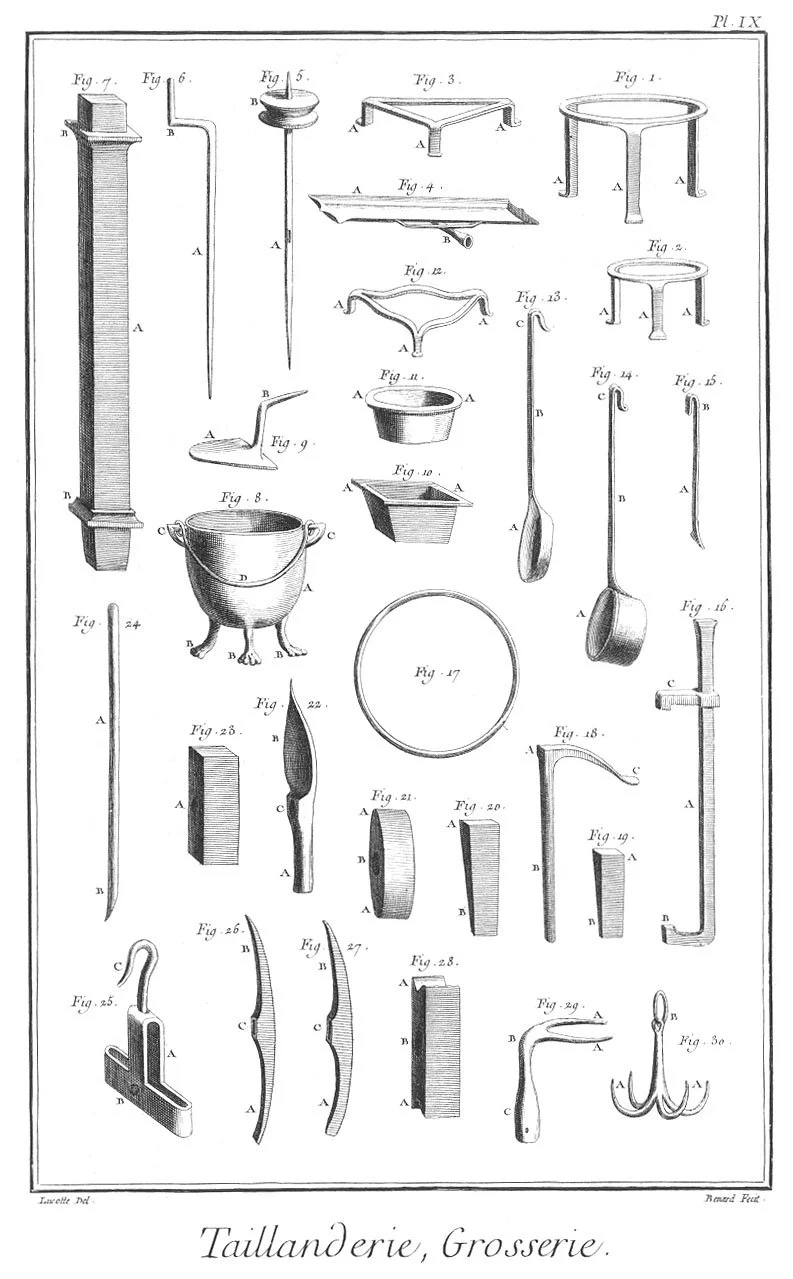

En plus de ces objets tranchants, plusieurs taillandiers possèdent un savoir-faire élargi et produisent d’autres ferronneries utilitaires. Par exemple, lanternes en fer-blanc, moules, limes, et ustensiles de cuisine en métal comme des pincettes (pinces à feu) ou des broches à rôtir.

Certains taillandiers pouvaient même réparer ou confectionner de grosses pièces comme des marteaux, des pesons (poids) ou des éléments de chariots en fer.

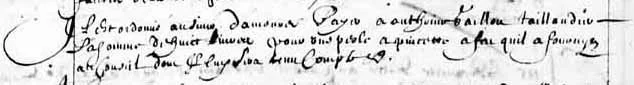

« Arrêt qui ordonne au sieur Damours de payer à Antoine Gaillou, taillandier, la somme de 8 livres pour une pelle et pincette à feu qu'il a fournies au Conseil », 21 janvier 1665 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

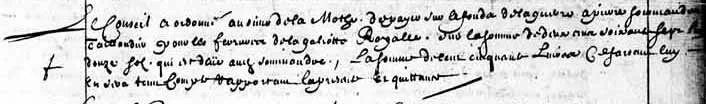

« Arrêt qui ordonne au sieur de la Mothe de payer à la somme de 250 livres à Pierre Sommandre, taillandier pour les ferrures de la galiote royale (galère) », 29 mai 1665 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

L’atelier et le processus du taillandier

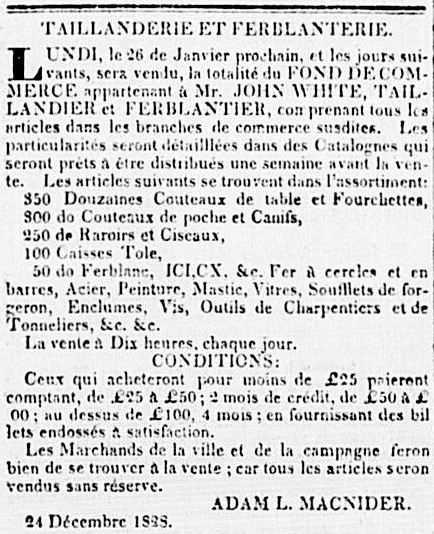

Annonce dans le Spectateur canadien, 14 janvier 1829 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

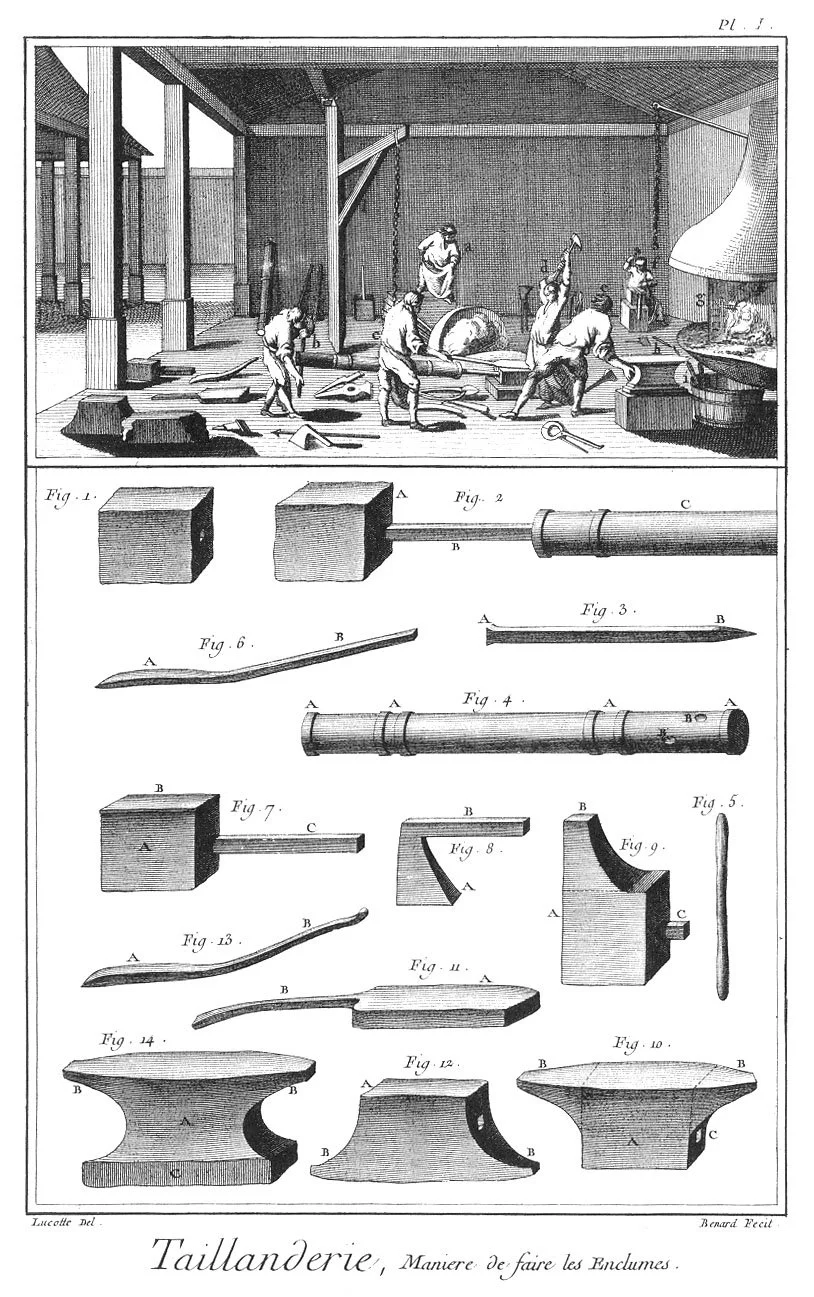

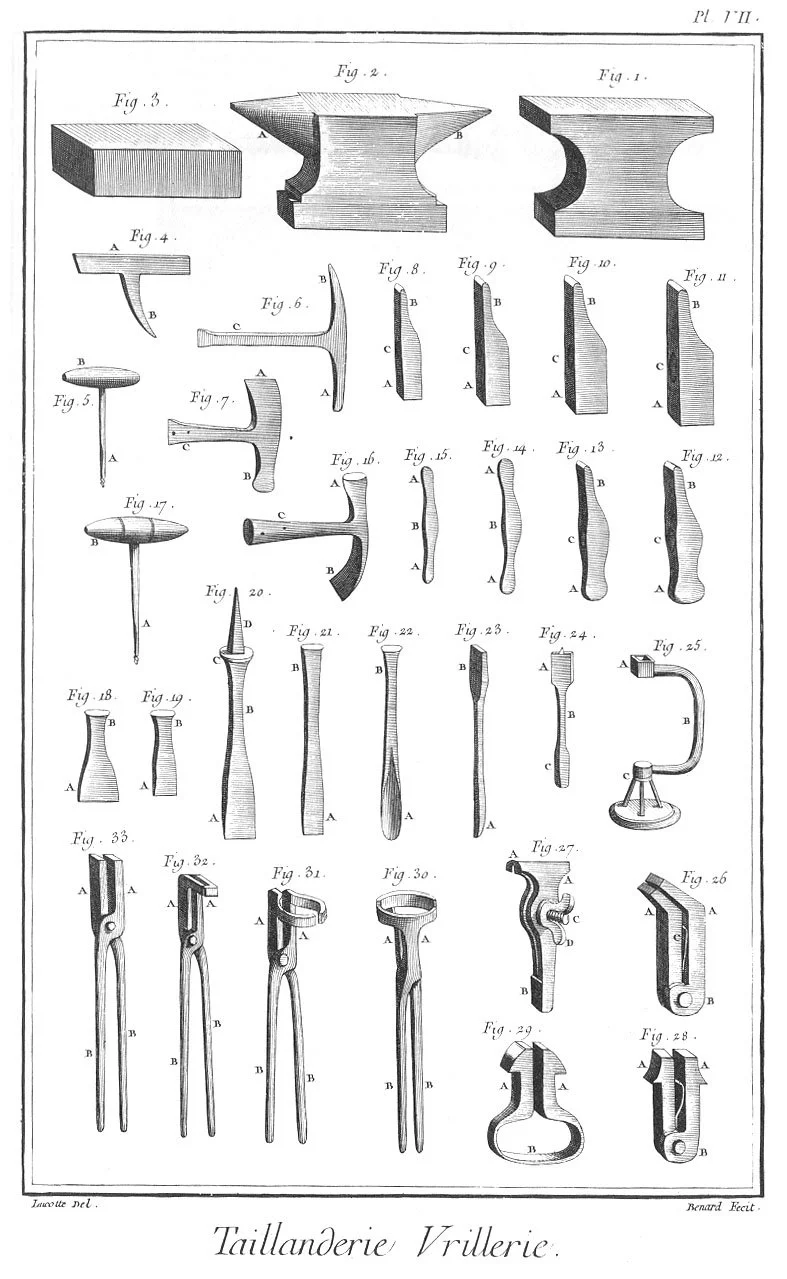

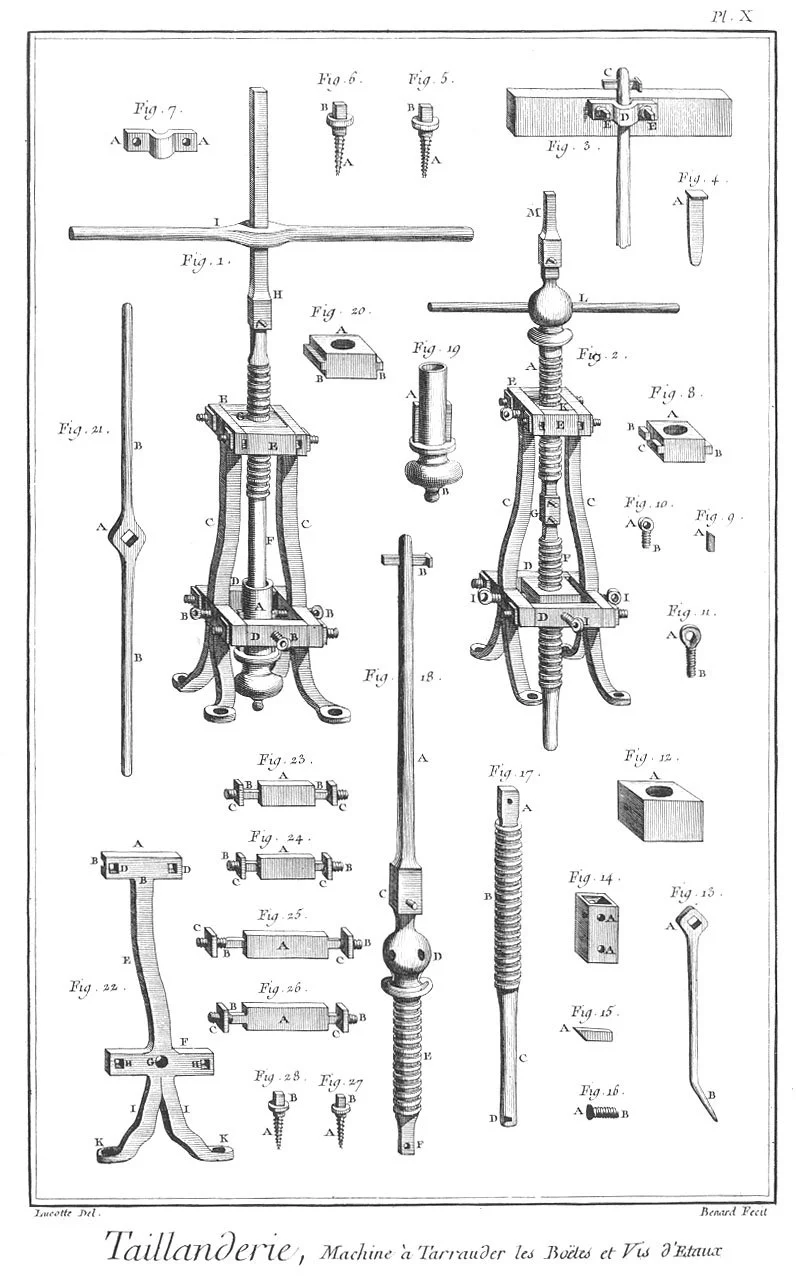

Le taillandier travaille dans une forge artisanale similaire à celle des autres forgerons. L’atelier comprend un foyer de forge alimenté au charbon de bois, alimenté par un soufflet pour encourager le feu, et une enclume fixée sur un bloc de bois. Autour de lui se trouvent ses outils : de grands marteaux et des pinces de forge pour manipuler le fer chauffé, des marteaux plus petits, ciseaux et poinçons pour les travaux de détail, et parfois une ou plusieurs meules (pierres à aiguiser).

Le processus de fabrication reste inchangé depuis le Moyen Âge : le taillandier chauffe une barre de fer ou d’acier dans le feu jusqu’à ce qu’elle soit rouge et malléable, puis la forge à coups de marteau sur l’enclume pour lui donner la forme voulue. Pour les outils à tranchant, il affine le ciseau de coupe puis procède au traitement thermique : la trempe (plongée de la pièce chauffée dans l’eau ou l’huile froide) qui durcit le métal, suivie du revenu (réchauffage plus doux) qui réduit la fragilité en assouplissant un peu l’acier. Ce cycle forger – tremper – affûter est crucial pour obtenir un outil à la fois dur, coupant et résistant.

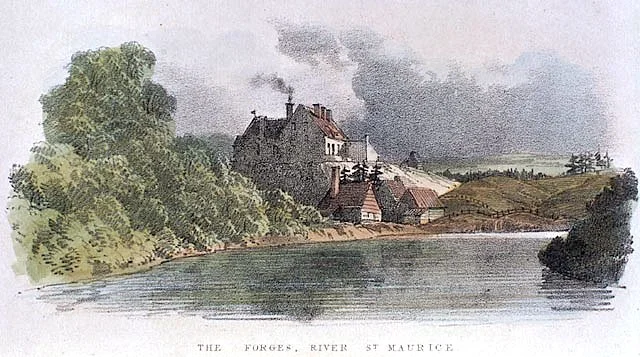

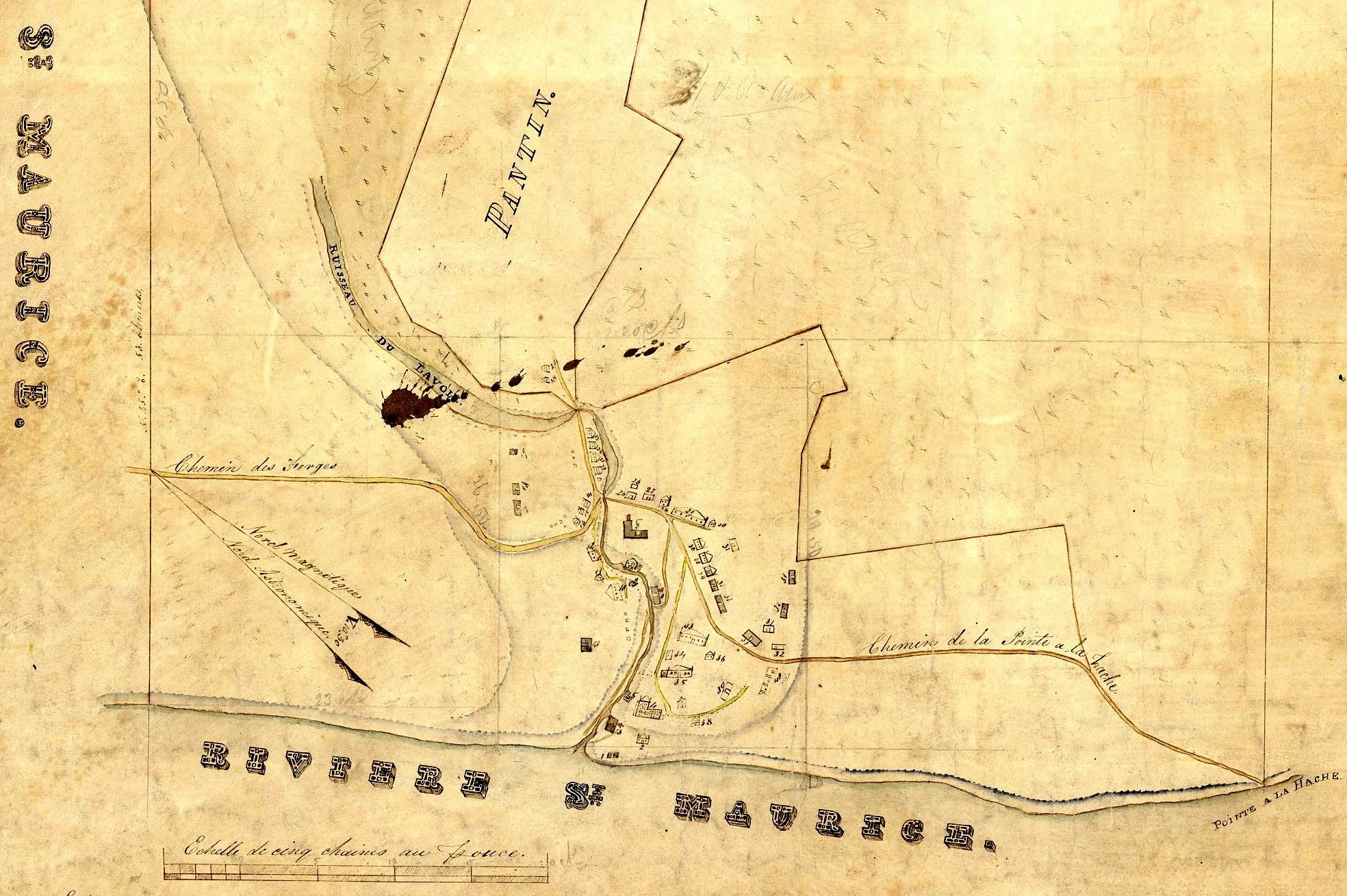

Les matières premières du taillandier colonial sont principalement le fer et l’acier importés de France. Ce n’est qu’à partir des années 1730, avec la fondation des Forges du Saint-Maurice près de Trois-Rivières, que la colonie dispose d’une source locale de fer et de fonte. Ces forges produisent du fer en barres et des pièces moulées, approvisionnant les taillandiers et forgerons canadiens en métal. Le bois est aussi indispensable – non seulement pour alimenter le feu, mais aussi pour fabriquer les manches des outils (en frêne, noyer ou orme).

Forges du Saint-Maurice (artiste inconnu, Wikimedia Commons)

Une partie d’un plan figuratif des Forges du Saint-Maurice (créé par Joseph-Pierre Bureau en 1845, Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Hommes qui ont exercé le métier de taillandier : Louis Badayac dit Laplante, Urbain Beaudry dit Lamarche, François Bibeau, Jean Bizet, Charles Bonnier, René Bouchard dit Lavallée, Pierre Bouvier, Laurent Bransard dit Langevin, Charles Brousseau, Jean Buisson dit le Provençal, Étienne Campeau, Jacques Campeau, Jean Charon/Charron dit Laferrière, Jacques Chauvin, Jean Coitou dit St-Jean, André Corbin, Henri Crête, Jean Baptiste Demers, Denis Derome dit Descarreaux, Jean Drapeau dit Laforge, Jean Dubois, Guillaume Dupont, Jean Baptiste Dupré, Daniel Feys, Jean Filion, Pierre Foureur dit Champagne, Nicolas François, Antoine Gaillou, Augustin Gaulin, François Gauthier dit Larouche, Jean Gauthier dit Larouche, Jacques Genest dit Labarre, Pierre Genest, Nicolas Geoffroy, Augustin Gilbert, Antoine Girard, Jacques Girard dit Girardin, Jean Grès, Jacques Hédouin, Étienne Houde/Houle, Louis Jean dit Denis, Vital Joly, Pierre Juneau, Noël Lebrun/Brun dit Carrière, César Léger, Charles Legris, Joseph Lemire, Claude Martin, Michel Massé, Jean Milot dit le Bourguignon, Michel Morin, Jean Baptiste Normand, Louis Normand dit Brière/Labrière, Pierre Normand dit Brière/Labrière, Guillaume Pagé, Joseph Parent, Nicolas Périllard dit Bourguignon, Michel Pierre dit Desforges, Pierre Pivin, Michel Poirier dit Langevin, Jean Pothier dit Laverdure, Toussaint Pothier dit Laverdure, Henri Rémi Picoron dit Descoteaux, Claude Rancourt, François Robin, Charles Robitaille, Pierre Roussel, Abel Sagot dit Laforge, Pierre Sommandre [Soumande], Jean Baptiste Toupin, Pierre Toupin, Barthélémy Verreau dit le Bourguignon, François Vildary.

Hommes qui ont exercé le métier de maître-taillandier : Urbain Beaudry dit Lamarche, Jean Boucher, Antoine Bouton, Pierre Bouvet, Charles Brousseau, Étienne Campeau, Jean Baptiste Chamard, Jean Coitou dit St-Jean, André Corbin, Henri Crête, Louis Cureux dit St-Germain, Jean Baptiste Demers, Denis Derome dit Descarreaux, Pierre Dubreuil, Jean Baptiste Dupras, Jean Filion, François Gauthier, Nicolas Geoffroy, Augustin Gilbert, Antoine Girard, Jacques Girard, Mathurin Guillemet, Louis Jean dit Denis, François Jobin, Pierre Juneau, Jean Baptiste Langevin dit Bronsard, Pierre Mailloux, Gabriel Maranda, Claude Martin, Michel Morin, Guillaume Pagé, Joseph Parent, Louis Parent, Michel Poirier dit Langevin, Claude Rancourt, Abel Sagot dit Laforge, Pierre Sommandre [Soumande], René Toupin, Jean Baptiste Trudeau.

Le taillandier français

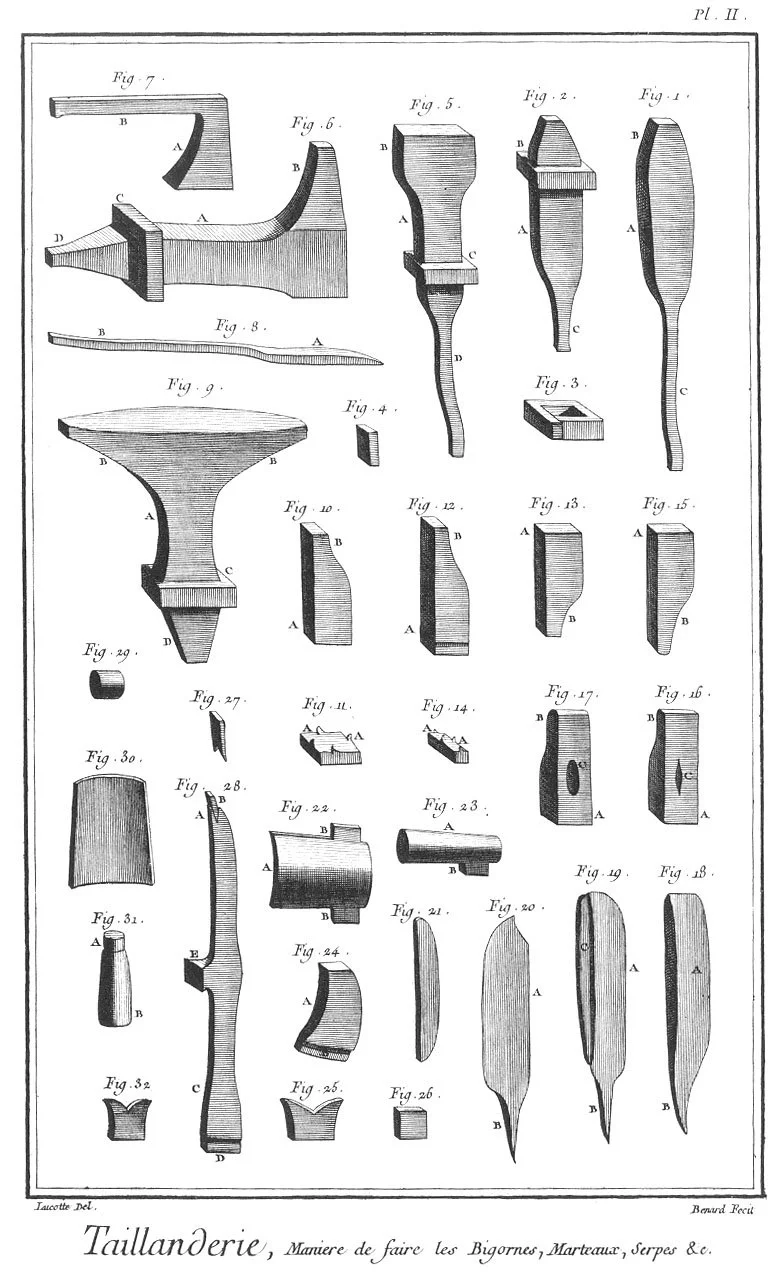

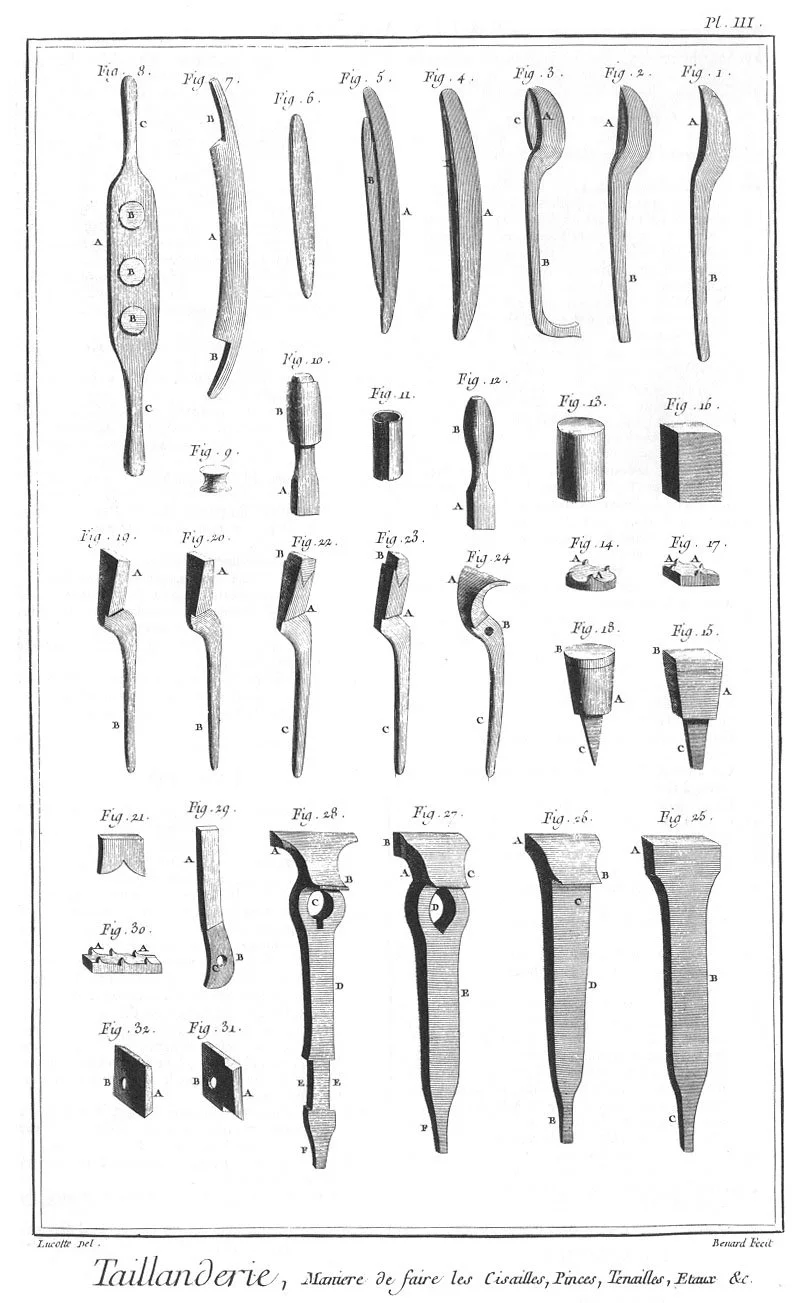

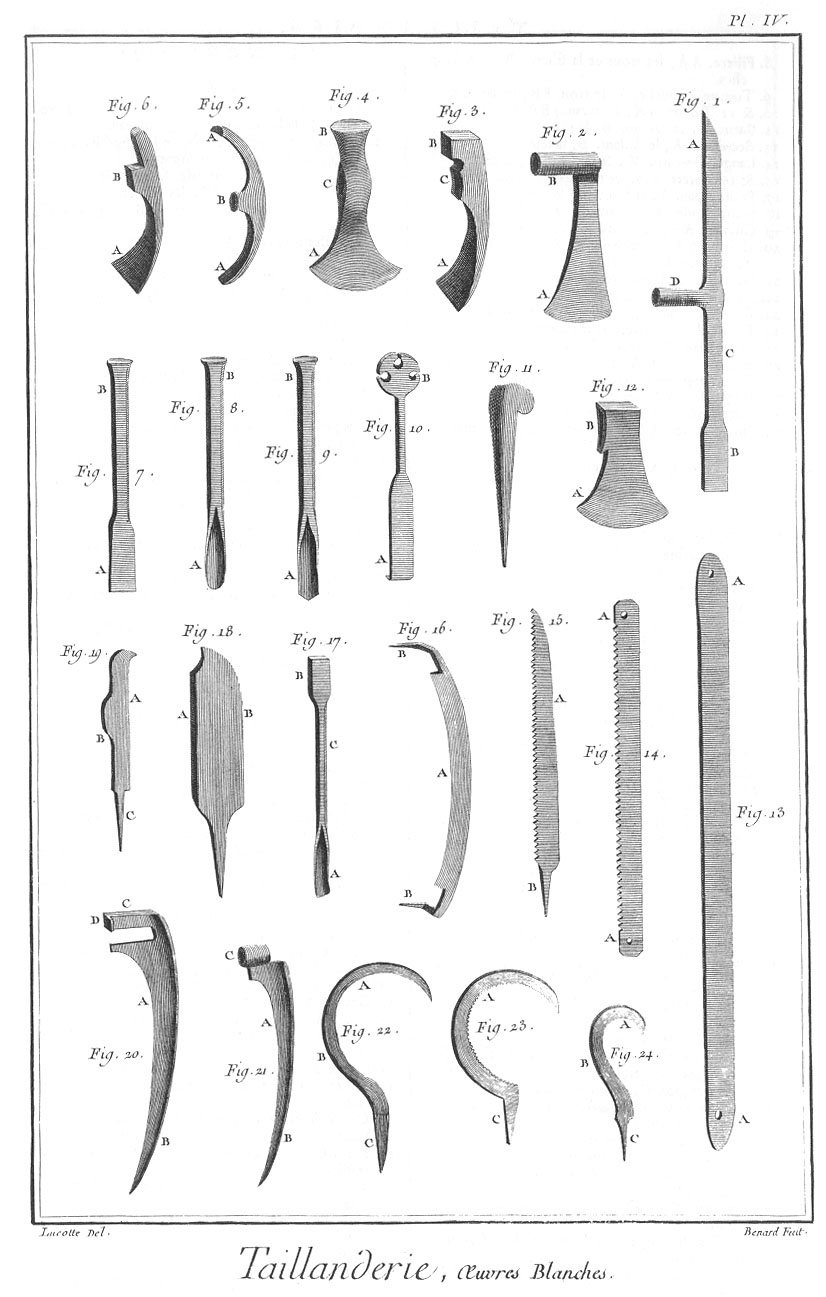

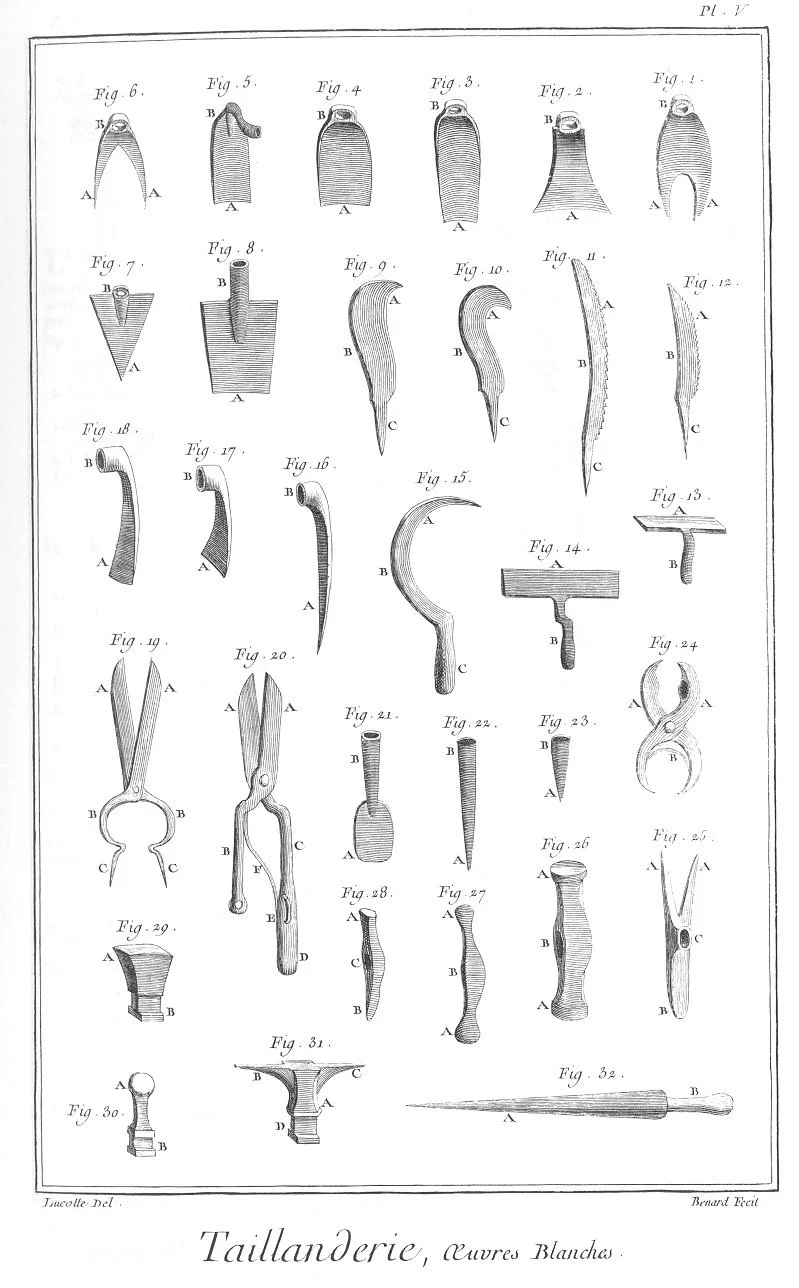

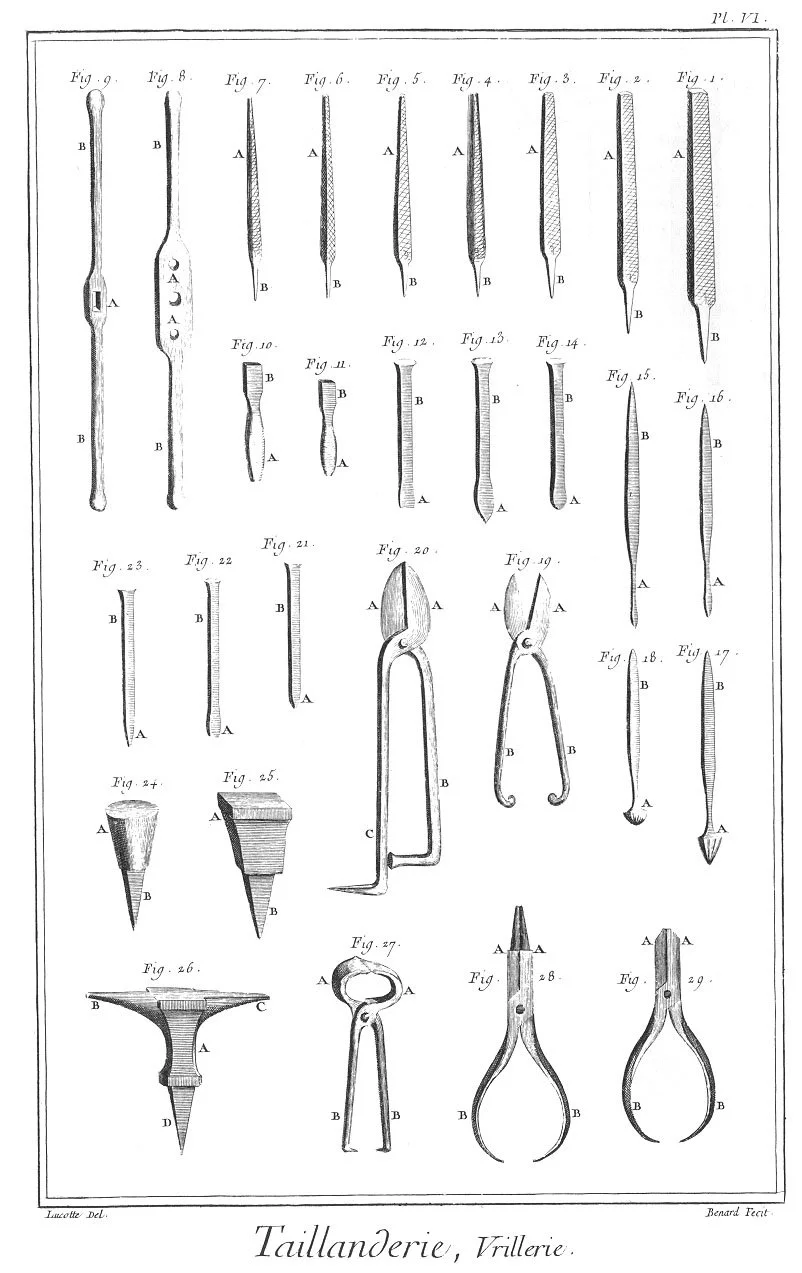

En France, le métier de taillandier prend forme au Moyen Âge, sous forme de corporations de métiers. Spécialisé dans la fabrication d’outils tranchants, le taillandier est un artisan très respecté, formé selon un long apprentissage et soumis à des règles strictes de maîtrise. Son activité est prospère jusqu’au XVIIIe siècle, comme en témoigne l’Encyclopédie de Diderot, qui lui consacre plusieurs planches illustrées. À cette époque, les ateliers français sont souvent plus grands et mieux équipés que ceux de la Nouvelle-France, mais les techniques de forge restent fondamentalement manuelles.

« Taillanderie », Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers (University of Michigan Library)

À partir du XIXe siècle, la profession connaît un déclin rapide avec l’arrivée de la taillanderie industrielle. Les ateliers artisanaux cèdent progressivement la place à des manufactures mécanisées, notamment dans l’Est de la France (Franche-Comté, Jura). La mécanisation de l’agriculture accélère la disparition du métier traditionnel. Aujourd’hui, seuls quelques artisans d’art conservent ce savoir-faire, principalement à des fins patrimoniales ou artistiques.

La taillanderie et la restauration de Notre-Dame de Paris

L’une de ces initiatives est La Maison Luquet, qui vise à préserver l’avenir de la taillanderie en repensant la place de la forge dans l’économie du XXIe siècle — en retissant le lien entre la taillanderie et les autres métiers manuels et artisanaux. La taillanderie a joué un rôle clé dans la restauration de Notre-Dame de Paris : elle a été choisie par les entreprises de charpente chargées de tailler manuellement les fermes médiévales de la nef et du chœur. En collaboration avec d’autres taillandiers partenaires, elle a forgé une soixantaine de haches traditionnelles utilisées par les charpentiers pour équarrir à la main les 1 200 poutres de chêne nécessaires à la reconstruction de la charpente de la cathédrale.

À Montréal, Les Forges de Montréal — un organisme sans but lucratif voué à la préservation du savoir-faire traditionnel en taillanderie — ont aussi joué un rôle essentiel dans la restauration de Notre-Dame de Paris. Sous la direction du maître forgeron Mathieu Collette, l’atelier a forgé soixante haches historiques en quatre mois, fournissant aux charpentiers des outils fidèles à ceux du XIIIᵉ siècle, nécessaires pour reproduire les marques d’outils d’origine sur la charpente en chêne de la cathédrale (lesforgesdemontreal.org).

Comme l’explique Collette : « On sait à quoi ressemblaient les outils à cette époque et dans cette région… mais si on n’a pas le forgeron capable de forger ce type d’outil, le charpentier n’aura pas les moyens de faire les bonnes marques. » Ce travail garantit ainsi l’authenticité des gestes et des traces laissées sur le bois.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

Dominique Bouchard, « Structure et effectifs des métiers du fer à Montréal avant 1765 », Revue d'histoire de l'Amérique française, 1995, 49(1), 73–85, numérisé par Érudit (https://doi.org/10.7202/305400ar : consulté le 31 juil. 2025).

Isabelle Lazier et Nicole Barthélémy, « Les taillandiers de la Fure », Terrain, 6, 1986, mis en ligne le 24 juillet 2007, numérisé par OpenEdition Journals (http://journals.openedition.org/terrain/2895 : consulté le 9 juil. 2025).

Claude Lemay, « Fonctions et métiers délaissés », L’Ancêtre, numéro 281, volume 34, hiver 2008, et numéro 280, volume 34, hiver 2007.

Robert Pistre, « Un métier perdu de vue : Les taillandiers », La gazette des amoureux des Monts de Lacaune (https://gazettelacaune.fr/2024/05/21/un-metier-perdu-de-vue-les-taillandiers/ : consulté le 31 juil. 2025).

« Taillandier », images numérisées, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 9 (plaques) (Paris, 1765), numérisée par University of Michigan Library (http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0001.611: consulté le 9 juil. 2025).

« Arrêt qui ordonne au sieur Damours de payer à Antoine Gaillou, taillandier, la somme de 8 livres pour une pelle et pincette à feu qu'il a fournies au Conseil », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/399592 : consulté le 9 juil. 2025), 21 janvier 1665, cote TP1,S28,P296, Id 399592.

« Arrêt qui ordonne au sieur de la Mothe de payer à la somme de 250 livres à Pierre Sommandre, taillandier pour les ferrures de la galiote royale (galère) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/399925 : consulté le 9 juil. 2025), 29 mai 1665, cote TP1,S28,P403, Id 399925.