Pierre Miville dit Le Suisse & Charlotte Mongis

Découvrez l’histoire captivante de Pierre Miville dit Le Suisse et de Charlotte Mongis, un couple pionnier de la Nouvelle-France. De Brouage à la côte de Lauson, suivez leur parcours de soldats, colons et bâtisseurs, à travers conflits, bannissement et résilience, dans les débuts de la colonie de Québec.

Click here for the English version

Pierre Miville dit Le Suisse & Charlotte Mongis

L’histoire d’un soldat, colon et rebelle

Pierre Miville dit Le Suisse naît vers 1602 dans le canton de Fribourg, en Suisse. Son lieu de naissance précis ainsi que les noms de ses parents restent inconnus.

Localisation du canton de Fribourg en Suisse (Mapcarta)

Au début du XVIIe siècle, le canton de Fribourg est un territoire essentiellement rural et catholique au sein de la Confédération suisse. Il est gouverné par un conseil patricien formé de familles nobles et bourgeoises établies dans la ville de Fribourg, et entretient des liens étroits avec l’Église catholique ainsi qu’avec la Maison d’Autriche. Après que la Réforme protestante a balayé une grande partie de la Suisse au XVIe siècle, Fribourg réaffirme son allégeance au catholicisme et devient un bastion de la Contre-Réforme. Les Jésuites y sont actifs dans l’enseignement et l’instruction religieuse, et la vie catholique façonne l’identité collective. La majorité de la population vit dans de petits villages et exerce un métier d’agriculteur, d’éleveur ou d’artisan. La vie quotidienne est rythmée par les coutumes locales, les saisons et les solidarités communautaires, avec des tensions occasionnelles causées par les alliances changeantes au sein de la Confédération et les divisions religieuses persistantes dans les régions voisines.

Situé dans l’ouest de la Suisse, le canton fait le lien entre les régions francophones et germanophones du pays. Sa capitale, Fribourg (Freiburg en allemand), est une ville bilingue située sur la Sarine. Aujourd’hui, le canton demeure officiellement bilingue : le français est parlé par environ deux tiers de ses 330 000 habitants (en 2024), tandis que l’allemand prédomine à l’est et au nord.

La ville de Fribourg dans la région de l’Üchtland, carte du 17e siècle de Wenceslaus Hollar (Wikimedia Commons)

La ville de Fribourg et ses environs, photo de Werner Friedli, 1958 (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

De la Suisse à la France

Au cours du XVIIe siècle, la Suisse reste neutre, mais devient célèbre pour fournir des troupes mercenaires aux puissances étrangères, en particulier à la France. Par le biais de capitulations — accords formels passés avec la Couronne —, de nombreux Suisses, y compris des Fribourgeois, rejoignent des unités d’élite françaises telles que les Gardes suisses. Pierre Miville s’enrôle et combat probablement au siège de La Rochelle (1627-1628) sous les ordres du cardinal Richelieu.

« Richelieu sur les remparts de La Rochelle » tableau d’Henri-Paul Motte, 1881 (Wikimedia Commons)

La première preuve documentaire de la présence de Pierre en France apparaît le 24 juin 1635, lorsqu’il est témoin du mariage de son compatriote suisse Artement Artement et de Marie Salomée Bloune, célébré à Saint-Hilaire, à Hiers. L’acte le décrit comme un « souice de Monseigneur le cardinal demeurant en Brouage ». Il fait alors partie des trente gardes personnels du cardinal Richelieu.

Charlotte Mongis naît vers 1607 à Saint-Germain, dans l’ancienne province de Saintonge, en France. L’emplacement exact de Saint-Germain, ou son nom moderne reste incertain, car trois possibilités existent à l’intérieur des frontières de la Saintonge : Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Germain-de-Lusignan et Saint-Germain-du-Seudre. Les registres paroissiaux de ces trois communes ne commencent qu’au XVIIIe siècle, et les noms des parents de Charlotte sont inconnus. Les documents contemporains orthographient son nom de famille Mongis, Mauger ou Maugis.

Pierre et Charlotte se marient vers 1629 en Saintonge ou dans l’Aunis voisine. Ils ont au moins sept enfants :

Gabriel (vers 1630-1635)

Marie (1632–1702)

François (1634–1711)

Marie Aimée (1635–1713)

Marie Madeleine (1636–après 1708)

Suzanne (1640–1675)

Le lieu de naissance de Gabriel est inconnu. Les quatre enfants suivants sont baptisés à Notre-Dame de Brouage ; Jacques et Suzanne à Saint-Hilaire de Hiers — deux paroisses aujourd’hui regroupées sous Marennes-Hiers-Brouage, en Charente-Maritime.

Carte de Brouage et de ses fortifications en 1630 (Bibliothèque nationale de France)

Brouage est entourée de fortifications massives en forme d’étoile et de marécages, ce qui la rend à la fois bien défendue et difficile d’accès par voie terrestre. Ses habitants — essentiellement des soldats, des artisans, des marchands et des marins — vivent sous une étroite surveillance militaire. La vie est fortement rythmée par l’activité du port et de la garnison : le ravitaillement des navires, l’entretien des fortifications et le soutien logistique à l’armée priment sur tout. Le catholicisme domine la vie publique, surtout après la chute de La Rochelle en 1628 et la suppression du protestantisme dans la région.

Le commerce du sel conserve une certaine importance, mais l’activité militaire constitue désormais le moteur principal de l’économie locale. Si la ville offre des perspectives grâce à son rôle stratégique et naval, la vie y est rude, marquée par une discipline stricte, des épidémies liées à l’environnement marécageux, et la menace constante de guerre.

Brouage est également le lieu de naissance de Samuel de Champlain, explorateur et fondateur de la ville de Québec. En vivant à Brouage, Pierre et Charlotte entendent probablement parler de ses expéditions en Nouvelle-France, perçue alors comme un projet d’envergure nationale et catholique. Pour les familles locales, la promesse de la Nouvelle-France peut être séduisante : les terres y sont abondantes, l’Église encourage la colonisation comme une cause noble, et le mécénat royal couvre parfois les frais de traversée. Ayant peu de chances d’acquérir des terres ou d’améliorer leur condition en France, certaines familles se laissent tenter par un nouveau départ de l’autre côté de l’Atlantique, dans les pas de Champlain.

Carte de la Nouvelle-France de Samuel de Champlain, 1632 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Un court séjour à La Rochelle

Après la mort du cardinal Richelieu en 1642 et celle de son neveu-successeur en 1646, Pierre Miville est probablement relevé de ses fonctions de garde par le nouveau lieutenant général de Brouage, qui préfère s’entourer de personnes loyales. Vers 1646, la famille Miville s’installe à La Rochelle, espérant y fonder un foyer. Le 5 novembre 1646, Pierre loue, pour 16 livres par an, un terrain de cinquante pieds le long des murs de la ville, près de la porte Vérité, dans le quartier Saint-Nicolas. Il s’engage à y construire une maison dans les douze mois et engage un maçon le jour même.

Le port de plaisance du Quai Valin à La Rochelle, avec le quartier Saint-Nicolas en arrière-plan, photo de 2023 (© La Généalogiste franco-canadienne)

En décembre 1647, cependant, Pierre ne respecte pas les conditions de son bail. Bien que la construction ait commencé, la maison reste inachevée. Peut-être à court d’argent — ou attiré par une meilleure perspective —, il abandonne le projet.

La traversée vers la Nouvelle-France

Décidés à prendre un nouveau départ, les Miville s’embarquent pour Québec, probablement à bord du Grand Cardinal ou du Notre-Dame. Le voyage est éprouvant : la traversée dure au moins six semaines. Les passagers s’entassent dans la cale, parmi les membres d’équipage, le bétail, les barils d’eau, les canons et diverses marchandises. L’espace est restreint, les conditions insalubres et le mal de mer généralisé. Près de 10 % des passagers meurent avant d’atteindre la colonie. Heureusement, la famille Miville arrive saine et sauve dans sa nouvelle patrie à l’été 1649.

La famille reçoit d’abord une terre dans la seigneurie de Lauson, sur une falaise dominant les Plaines d’Abraham, près de l’actuel Saint-David-de-l’Auberivière. Le 28 octobre 1649, le gouverneur Louis d’Ailleboust de Coulonge accorde à Pierre et à son fils François, quinze ans, des concessions contiguës de trois arpents de front sur quarante de profondeur. Le même jour, Pierre obtient aussi une parcelle de 26 arpents sur la rive nord du Saint-Laurent, le long de la Grande-Allée, entre les futures seigneuries de Saint-François et de Saint-Jean. Il ne s’installe jamais sur ce lot, qui devient plus tard partie de la dot de sa fille Marie. [Les documents originaux de concession n’existent plus.]

Bien que Pierre et son fils François possèdent des terres dans la seigneurie de Lauson, la famille ne s’y établit pas d’emblée en raison des raids iroquois incessants. Elle s’installe plutôt à Québec, dans la haute-ville, où Pierre construit une maison sur la rue Saint-Louis. [Il acquiert ce terrain de Jean de Lauson, bien qu’aucune concession ou bail officiel n’ait été retrouvé.]

Le 6 avril 1652, Pierre obtient une nouvelle concession qui ajoute quatre arpents de front à son domaine de Lauson, mais, en 1654, la famille n’y vit toujours pas. Dans une déclaration datée du 9 août, Pierre affirme qu’il réside toujours dans la maison de la rue Saint-Louis, qu’il décrit comme mesurant vingt-quatre toises sur douze. [La toise est une ancienne mesure de longueur équivalant à six pieds.]

« Le véritable plan de Québec en 1663 », attribué à Jean Bourdon (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Entre 1650 et 1660, tous les enfants Miville quittent le foyer et se marient, sauf Jacques, qui épouse sa conjointe en 1669. Les contrats de mariage désignent Pierre comme maître-menuisier.

Le 9 août 1654, Pierre vend la maison de la rue Saint-Louis au maître-armurier Charles Phélippeaux pour 500 livres. Il s’installe alors avec Charlotte sur leur terre de Lauson, où la famille avait progressivement érigé une maison, deux granges et une étable. Un acte notarié ultérieur décrit la propriété : la maison à colombages, couverte de planches, comprend quatre pièces au rez-de-chaussée, dont deux avec cheminée ; deux granges sont closes et couvertes de planches, et l’étable est construite sous forme de hangar. La vie y demeure isolée : en 1663, l’ensemble de la seigneurie ne compte que cinq maisons.

Retour en France et nouvelles propriétés

À l’automne 1655, Pierre retourne en France dans l’espoir d’embaucher un engagé et, peut-être, de recruter d’autres colons. Il arrive à La Rochelle à la fin du mois de novembre et transmet plusieurs messages et lettres au nom de ses amis et collègues de la Nouvelle-France.

À son retour, Pierre reçoit une nouvelle concession de terre du gouverneur Jean de Lauson. Le 20 mai 1656, il obtient un emplacement dans la basse-ville de Québec, situé à l’angle de la rue Saint-Pierre et de « la rue qui mène de la place publique au fleuve Saint-Laurent », d’une superficie de vingt pieds carrés. Il y fait construire une maison comprenant une chambre à feu (avec cheminée), une cave et un grenier, ainsi qu’un petit apentif attenant.

Rébellion, emprisonnement et bannissement

Au début des années 1660, Pierre approche les 62 ans et gère toujours activement sa ferme sur la côte de Lauson. Comme plusieurs résidents de la seigneurie, il a du mal à trouver des engagés, malgré ses demandes répétées. Le problème est systémique : les familles les plus puissantes de la colonie — Bourdon, Couillard, Giffard, Juchereau, Le Gardeur et d’autres — s’approprient régulièrement les travailleurs nouvellement arrivés, revendiquant le premier choix à chaque arrivée de navire. Le gouverneur Lauson étant reparti en 1656, les colons de Lauson n’ont plus de protecteur, et leurs demandes légitimes restent sans réponse. Frustrés, Pierre et ses voisins décident d’agir. Le 30 juin 1664, alors qu’un navire normand accoste à Québec avec un nouveau contingent d’engagés, Pierre et plusieurs hommes de la côte de Lauson se rendent au lieu de débarquement. On ignore s’ils interceptent les passagers sur la grève ou s’ils montent jusqu’au navire, mais ils tentent de s’emparer d’un ou de plusieurs travailleurs par la force. Confronté à cette tentative, Pierre, meneur incontesté du groupe, résiste physiquement. L’incident fait grand bruit à Québec et inquiète l’élite coloniale, qui y voit une remise en cause directe de son autorité.

Deux jours plus tard, le 2 juillet 1664, Pierre est arrêté sur ordre de Jean Bourdon, procureur général et l’un des hommes soupçonnés d’avoir abusé de son influence pour accaparer les engagés. Il est emprisonné au château Saint-Louis et accusé de sédition.

« Château Saint-Louis, vers 1694 », dessin d’Edgar Gariépy, vers 1950 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Les avocats n’étant pas autorisés à pratiquer en Nouvelle-France à l’époque, Pierre est contraint de se défendre lui-même. Il admet certaines actions, en nie d’autres et contre-attaque, accusant ses accusateurs — dont Robert et Joseph Giffard — de monopoliser les engagés et d’abuser de leur pouvoir. Le 17 juillet, Pierre est amené devant le Conseil souverain. Assis sur la sellette, le tabouret bas réservé aux condamnés, il reçoit sa sentence : bannissement à vie de Québec et confinement sur le territoire de la seigneurie de Lauson, sous peine de mort s’il en sort.

Pierre Miville sur la sellette devant le Conseil Souverain (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT en juillet 2025)

Pierre est également condamné à une amende de 300 livres, à répartir entre le fonds de guerre du roi et les pauvres de l’Hôtel-Dieu. Bien que privé de ses droits civiques en dehors de Lauson, il reste actif au sein de sa communauté. Il dirige la milice locale, et sa maison accueille la messe dominicale célébrée par des missionnaires itinérants. Son épouse Charlotte gère leurs affaires juridiques. Bien que réduit au silence à Québec, Pierre demeure une figure respectée parmi ses compatriotes colons — un homme qui a osé tenir tête à l’élite coloniale et qui en a payé le prix.

Une nouvelle administration arrive en 1665 : l’intendant Jean Talon, le gouverneur Daniel Rémy de Courcelles et le lieutenant-général Alexandre de Prouville de Tracy. Bien que toujours banni, Pierre est déterminé à améliorer ses relations avec les nouveaux dirigeants de Québec.

Le 16 juillet 1665, de Prouville de Tracy concède une grande terre à plusieurs hommes d’origine suisse : Pierre Miville, ses fils François et Jacques, ainsi que François Tisseau, Jan Gueuchuard, François Rimé et Jean Cahusin. Cette région est surnommée le Canton des Suisses fribourgeois, en référence à Fribourg, lieu de naissance de Pierre. La concession s’étend sur 21 arpents de front, le long de la rivière, et 40 arpents de profondeur, répartis équitablement entre les sept hommes. Elle est située au lieu-dit la Grande-Anse, qui couvre environ quinze kilomètres entre Saint-Roch-des-Aulnaies et Rivière-Ouelle, « quinze lieues au-dessous de Québec allant vers Tadoussac du côté du sud ». Pierre est manifestement revenu dans les bonnes grâces des autorités.

Concession du Canton des Suisses fribourgeois en 1665 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Pierre est également apprécié par l’intendant Talon en tant que fabricant de barques. En 1666, il accepte de construire un nouveau vaisseau pour lui, pour lequel il reçoit 2 000 livres à son achèvement l’année suivante.

Bien que la date exacte de sa nomination soit inconnue, Pierre exerce aussi la fonction de capitaine de milice pour la côte de Lauson.

La vie sur la côte de Lauson

Le recensement de 1667 de la Nouvelle-France indique que Pierre et Charlotte vivent sur la côte de Lauson avec leur fils Jacques et un domestique nommé Le Lorain. À cette époque, Pierre possède huit bêtes à cornes et 30 arpents de terre « en valeur » (c’est-à-dire en culture).

Recensement de 1667 pour la famille Miville (Bibliothèque et Archives Canada)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec Dall-E (août 2024)

En 1668, trois membres de la famille Miville — Pierre, Charlotte et leur fils Jacques — sont convoqués par le Conseil Souverain pour témoigner dans l’affaire de Jacques Bigeon, accusé du meurtre de Nicolas Bernard. Au moment de la mort de ce dernier, Jacques est capitaine de quartier sur la côte de Lauzon. En ce jour fatidique de janvier, Bigeon informe Jacques et un autre voisin, Antoine Dupré, que Bernard a été tué par un arbre qu’il avait abattu. Après avoir examiné le corps et interrogé Bigeon, Jacques et Dupré signalent l’incident à un juge de Québec. À la suite des dépositions de plusieurs témoins — dont la famille Miville —, d’autres interrogatoires, ainsi que de la torture de Bigeon, celui-ci est reconnu coupable et exécuté.

Décès de Pierre Miville

Le 14 octobre 1669, à vingt-deux heures, le patriarche Pierre Miville décède dans sa maison de la côte de Lauson, « après avoir reçu les sacrements de la confession et d’extrême-onction ». Il est inhumé le lendemain dans le cimetière paroissial Notre-Dame de Québec, d’où il avait été banni cinq ans plus tôt.

Sépulture de Pierre Miville en 1669 (Généalogie Québec)

Le 18 juillet 1670, Jacques et François Miville, ainsi que leur mère Charlotte, font un don à la Confrérie de Sainte-Anne à Québec pour la décoration de la chapelle Sainte-Anne. Ce don, d’un montant de 80 livres et 6 sols, est « solidairement poussé par un motif de dévotion envers Madame Ste. Anne » et rédigé par le notaire Pierre Duquet. En retour, la Confrérie s’engage à célébrer, dans les huit jours, une messe de requiem pour le repos de l’âme de feu Pierre Miville.

La traite des fourrures : une entreprise risquée

Extrait de la liste des biens appartenant à la société dissoute de Miville en 1670 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

À l’automne 1669, peu après la mort de Pierre Miville, sa veuve Charlotte et leurs deux fils, Jacques et François, s’associent pour se lancer dans le commerce des fourrures. Malheureusement, cette décision s’avère désastreuse. Le trio achète à crédit des marchandises d’une valeur de 4 691 livres et 16 sols, qu’il compte échanger contre des fourrures auprès des peuples autochtones. Cependant, en raison des mauvaises conditions cette année-là, « tant a cause de la mortallitté & malladie des Sauvages, que faute de neige suffisante pour la Chasse », ils ne parviennent à obtenir que pour 1 705 livres de fourrures, ce qui les empêche de rembourser leur dette. La société est dissoute le 19 juillet 1670, François étant déchargé de toute responsabilité par sa mère et son frère. Jacques conserve la propriété d’une maison à la rivière Saint-Jean qui leur avait été donnée. Charlotte et Jacques prennent en charge le reste de la dette ainsi que les marchandises invendues.

L’endettement persistant

Un an avant le début de la société, Jacques a déjà accumulé des dettes auprès d’un autre marchand. Le 26 janvier 1668, il reconnaît devoir 335 livres à Jean Maheu pour des marchandises.

Pour gérer leurs dettes croissantes, Charlotte et Jacques se présentent devant le notaire Becquet le 14 septembre 1670 afin d’établir une « constitution de rente annuelle et perpétuelle » en faveur d’Alexandre Petit, marchand de La Rochelle. Ils hypothèquent le domaine de Pierre Miville, qui comprend une maison, une grange et une écurie. Petit leur prête 1 670 livres, remboursables annuellement à raison de 92 livres, 15 sols et 6 deniers.

Quatre jours plus tôt, le 10 septembre, Jacques reconnaît devoir 171 livres au marchand bordelais Jacques de Lamotte pour des marchandises.

Les fils Miville, ainsi que leur mère veuve, continuent à lutter contre les dettes pendant plusieurs années. Charlotte, incapable de payer ce qu’elle doit, est poursuivie par Alexandre Petit. La prévôté de Québec ordonne la saisie de ses terres, ainsi que d’une maison à Québec. François fait appel de la décision, affirmant que la moitié de la terre et de la maison appartient aux enfants de Pierre Miville dans le cadre de leur héritage. Le Conseil souverain donne raison à François.

Le 5 novembre 1674, les enfants Miville vendent leur moitié de la maison située dans la basse-ville de Québec au notaire Gilles Rageot pour 150 livres. Le lendemain, un compromis d’arbitrage est établi devant le notaire Duquet afin de régler les dettes de la succession Miville auprès des créanciers, Charles Bazire et Alexandre Petit. Trois arbitres sont désignés pour trancher l’affaire, afin d’éviter d’épuiser les fonds de la succession en frais de justice. Les deux parties s’engagent à respecter la future sentence arbitrale.

La veille, le 4 novembre 1673, Jacques cède une terre à Pierre Normand de Labrière. La terre mesure six arpents de front le long du fleuve Saint-Laurent. On ignore si un paiement a été effectué ou ce que Normand a offert en échange de cette terre.

Le 17 décembre 1674, l’un des créanciers des Miville, Charles Bazire, demande avec succès que François soit nommé curateur « à la personne et biens » de sa mère Charlotte, en raison de sa démence. François se voit accorder l’autorité « pour poursuivre ou défendre les droits de sa dite mère contre qui il appartiendra ».

Décès de Charlotte Mongis

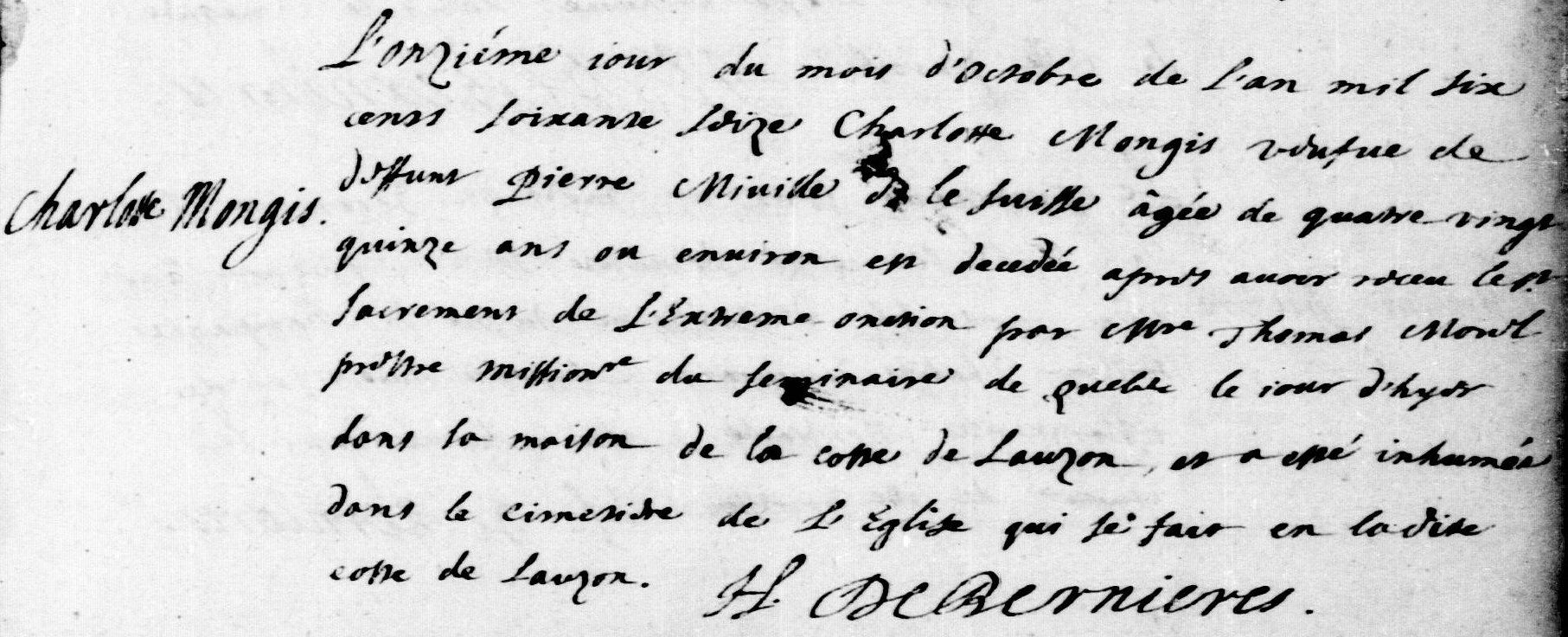

Charlotte Mongis, atteinte de démence, meurt le 10 octobre 1676, « après avoir reçu le saint sacrement de l’extrême-onction par Monseigneur Thomas Morel, prêtre missionnaire du Séminaire de Québec […] dans sa maison de la coste de Lauzon ». Elle est inhumée le lendemain « dans le cimetière de l’église qui se fait en ladite coste de Lauzon ». L’acte de sépulture indique par erreur qu’elle avait « quatre-vingt-quinze ans environ ».

Sépulture de Charlotte Mongis en 1676 (Généalogie Québec)

Sept ans plus tard, Jacques et ses créanciers français n’ont toujours pas réglé leurs différends. Le 15 juin 1677, un accord est signé entre Jacques et sa femme Catherine, et Moïse Petit, fils d’Alexandre Petit, agissant au nom de son père en tant que marchand à La Rochelle. Jacques et Catherine cèdent à Petit, pour la modique somme de 150 livres, tous leurs biens situés sur la côte de Lauzon, incluant un terrain de trois arpents et environ trois perches de front sur quarante arpents de profondeur. En retour, Petit versera une partie de cette somme à Charles Bazire. Avec cette transaction, les dettes de Jacques envers Petit et Bazire sont définitivement réglées.

L’héritage durable de Pierre et Charlotte

L’histoire de Pierre Miville dit Le Suisse et de Charlotte Mongis incarne les défis et les espoirs des premiers colons de la Nouvelle-France. Depuis leur vie en Saintonge et leur service au sein des troupes de Richelieu, jusqu’à leur établissement sur la côte de Lauzon, ils traversent guerres, exils, famines, dettes et bannissement, sans jamais renoncer à leur avenir. Ensemble, ils élèvent une famille nombreuse et participent à l’édification d’une société coloniale encore fragile. Aujourd’hui, des milliers de Canadiens et d’Américains peuvent revendiquer une filiation directe avec ce couple tenace, pionniers d’un monde nouveau.

Pour en apprendre davantage sur les origines suisses de Pierre Miville et son parcours en Nouvelle-France, ne manquez pas Pierre Miville : Un Suisse en Nouvelle-France de Raymond Ouimet — l’ouvrage le plus complet sur cette famille, incontournable pour tous les descendants.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

Raymond Ouimet, Pierre Miville : un Suisse en Nouvelle-France (Québec, Les éditions du Septentrion, 2020).

« Actes de notaire, 1665-1682 : Romain Becquet », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064891?docref=iV0K-BnCZHJ5R3M1hHoKdw%3D%3D : consulté le 1 juil. 2025), réclamation contre la succession de Pierre Miville dit le Suisse, 25 août 1672, images 725-730 sur 881.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064891?docref=iV0K-BnCZHJ5R3M1hHoKdw%3D%3D : consulté le 1 juil. 2025), réclamation contre la succession de Pierre Miville dit le Suisse, 25 août 1672, images 725-730 sur 881.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=KXmcijcIBp8tUjPuu5T-wg : consulté le 10 sept. 2024), dissolution de la société entre Charlotte Montgy, François Minville et Jacques Miville-Deschesne, 19 juil. 1670, images 423-426 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=d3DdpHOWmEpR2KpUCSkiVQ : consulté le 10 sept. 2024), constitution de rente annuelle et perpétuelle par Charlotte Montgy et Jacques Miville-Deschesne à Daniel Biaille de St Meru, au nom et comme procureur de Alexandre Petit, 14 sept. 1670, images 806-808 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064890?docref=oqP9Uz4L-pg8HLIoYKoaHw : consulté le 11 sept. 2024), obligation de Jacques Miville-Deschesne à Jacques de Lamotte, 10 sept. 1670, image 804 sur 921.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064892?docref=IW-zaQy29lm34r9GNdP9yg : consulté le 10 sept. 2024), vente d'une moitié de maison située en la basse ville de Quebecq par François Miville (et ses frères et sœurs) à Gilles Rageot, 5 nov. 1674, images 734-735 sur 954.

« Actes de notaire, 1663-1687 : Pierre Duquet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-YB2Z?cat=1175224&i=1310 : consulté le 10 sept. 2024), don à la Confrérie de Sainte-Anne par Charlotte Maugis, François Miville et Jacques Miville Deschesnes, 18 juil. 1670, images 1 311-1 313 sur 2 541.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-YBMV?cat=1175224&i=2009 : consulté le 11 sept. 2024), transaction entre Charles Bazire, Alexandre Petit et François Miville, 6 nov. 1674, images 2010-2011 sur 2541.

« Actes de notaire, 1666-1691 : Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVF-YQCX-J?cat=1171570&i=362 : consulté le 12 sept. 2024), obligation de Jacques Miville à Jean Maheut, 26 janv. 1668, images 363-364 sur 1 443.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-V3DQ-JZN1?cat=1171570&i=887 : consulté le 6 sept. 2024), cession et transport de terre par Jacques Miville Deschesne à Pierre Normand de Labrière, 4 nov. 1674, image 888 sur 3 381.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-V3DQ-JZ54?cat=1171570&i=1391 : consulté le 11 sept. 2024), accord entre Moïse Petit et Jacques Miville et Catherine Baillon, 15 juin 1674, images 1 392-1 396 sur 3 381.

« Fonds Intendants - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/90790 : consulté le 2 juil. 2025), « Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par François Miville, faisant pour Pierre Miville, son père, laquelle déclaration étant relative à une place sise rue Saint-Pierre, en la Basse-Ville de Québec, sur laquelle il y a une maison », 23 nov. 1667, cote E1,S4,SS2,P41, Id 90790.

« Fonds Conseil souverain - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/398336 : consulté le 13 sept. 2024), « Concession par Alexandre de Prouville, chevalier, seigneur de Tracy, conseiller du Roi en Ses conseils, lieutenant général pour Sa Majesté en l'Amérique méridionale et septentrionale, tant par mer que par terre, à Pierre Miville, François Rimé, François Miville, Jacques Miville, François Tisseau, Jean Gueuchard et Jean Cahusin, tous Suisses, d'une terre située au lieu nommé la Grande-Anse, sise quinze lieues au-dessous de Québec en allant vers Tadoussac, du côté du sud », 16 juil. 1665, cote TP1,S36,P38, ID 398336 ; citant les données originales : Pièce provenant du Registre des insinuations du Conseil supérieur de Québec établi en Canada par l'Édit du Roi Louis XIV du mois d'avril 1663 (28 décembre 1628 au 1er mai 1682), volume A, f. 14. Publiée dans le Bulletin des Recherches Historiques, volume XX, p. 233. Pour consulter les pages du registre permettant de comprendre son contexte de création, sa valeur juridique et administrative, son contenu ou l'historique de sa conservation, voir les pièces TP1,S36,PAA et TP1,S36,PKK.

Ibid. (https://advitam.banq.qc.ca/notice/398760 : consulté le 13 sept. 2024), « Procès de Jacques Bigeon, environ 50 ans, cordier (celui qui fabrique ou qui vend des cordes), natif de La Flotte à l'île de Ré, paroisse de Sainte-Catherine, accusé du meurtre de Nicolas Bernard », 28 janv. 1668 - 26 avr. 1668, cote TP1,S777,D109, ID 398760 ; citant les données originales : Dossier provenant du registre Procédures judiciaires Matières criminelles, tome I : 1665-1696, f. 46-86b. Pour les arrêts prononcés sur cette cause par le Conseil souverain de Québec, les 23 et 26 avril 1668, voir les pièces TP1,S28,P575; TP1,S28,P577.

Ibid. (https://advitam.banq.qc.ca/notice/400753 : consulté le 13 sept. 2024), « Appel mis au néant de la sentence rendue par le lieutenant général, en date du 2 septembre 1672, entre les héritiers du défunt Pierre Miville et Moïse Petit, marchand et procureur d'Alexandre Petit et correction de la dite sentence », 2 mai 1673, cote TP1,S28,P817, ID 400753 ; citant les données originales : Pièce provenant du Registre no 1 des arrêts, jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France (18 septembre 1663 au 19 décembre 1676), f. 169v-170.

Ibid. (https://advitam.banq.qc.ca/notice/401112 : consulté le 13 sept. 2024), « Nomination de François Miville comme curateur à la personne et aux biens de Charlotte Mongis, sa mère, veuve de feu Pierre Miville, vu qu'elle est démente, sur la requête de Charles Bazire, agent de la Compagnie des Indes occidentales et Moïse Petit, procureur d'Alexandre Petit, marchand », 17 déc. 1674, cote TP1,S28,P1023, ID 401112 ; citant les données originales : Pièce provenant du Registre no 1 des arrêts, jugements et délibérations du Conseil souverain de la Nouvelle-France (18 septembre 1663 au 19 décembre 1676), f. 215.

« Recensement du Canada, 1667 », Library and Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 12 sept. 2024), ménage de Pierre Miville, 1667, côte de Lauzon, instrument de recherche MSS0446, Item 2318857 ; citant les données originales: Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/69063 : consulté le 6 sept. 2024), sépulture de Pierre Miville dit Le Suisse, 15 oct. 1669, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/69280 : consulté le 12 sept. 2024), sépulture de Charlotte Mongis, 11 oct. 1676, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Châtelet de Paris, Y//226-Y//230, Insinuations (1673-1676) », Archives nationales (https://francearchives.fr/fr/facomponent/35637ff94456aaafea70af840e903df9f7197c06 : consulté le 19 mai 2020), notice 679, folio 287.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/86336 : consulté le 1 juil. 2025), entrée du dictionnaire pour Pierre MIVILLE et Charlotte MAUGER, union 86336.

Thomas J. Laforest, Our French-Canadian Ancestors vol. 27 (Palm Harbor, Florida, The LISI Press, 1998), 108-121.