Mathurin Palin (ou Pallain) dit D’Abonville & Louise Renaud

Découvrez la vie de Mathurin Palin (ou Pallain) dit D’Abonville et de son épouse Louise Renaud, pionniers du Québec. Marin devenu maître de barque, Mathurin a bâti sa vie et sa famille sur les rives du fleuve Saint-Laurent, marquant plusieurs générations en Nouvelle-France.

Mathurin Palin (ou Pallain) dit D’Abonville & Louise Renaud

De Poitiers à Québec : la vie d’un marin en Nouvelle-France

Mathurin Palin (ou Pallain) dit D’Abonville, fils de Pierre Pallain et de Florence Maxias (ou Matias), naît vers 1663 dans la paroisse Sainte-Radegonde, à Poitiers, dans le Poitou, en France. Située dans le centre-ouest du pays, Poitiers est aujourd’hui la capitale (préfecture) du département de la Vienne. Elle compte environ 90 000 habitants, appelés Poitevins et Poitevines. [Le nom dit de Mathurin, d’origine incertaine, est écrit de diverses façons sur les documents canadiens.]

Ascendance en France

Plusieurs autres générations de la famille de Mathurin en France sont documentées. Ses parents signent leur contrat de mariage devant le notaire Touton le 4 juillet 1655. Il a au moins sept frères et sœurs, tous baptisés dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Poitiers : Catherine, Denise, Charles, Madeleine, Catherine, Françoise et Joseph.

La mère de Mathurin, Florence, est baptisée le 1er février 1626 dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Poitiers. Ses parents sont François Maxias (ou Matias), marchand-bottier, et Françoise Jousselin.

Baptême de Florence Matias en 1626 (Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne)

Les grands-parents paternels de Mathurin sont Jehan Pallain, marchand-tireur d’étain au faubourg de Montbernage à Poitiers, et Jacquette Fergeault, qui signent leur contrat de mariage le 21 janvier 1629 devant le notaire Pommeraye à Poitiers. Les parents de Jehan sont Mathurin Pallain, marchand-foulon, et Perrine Delanouzière. Les parents de Jacquette sont Daniel Fergeault et Anne Muraille.

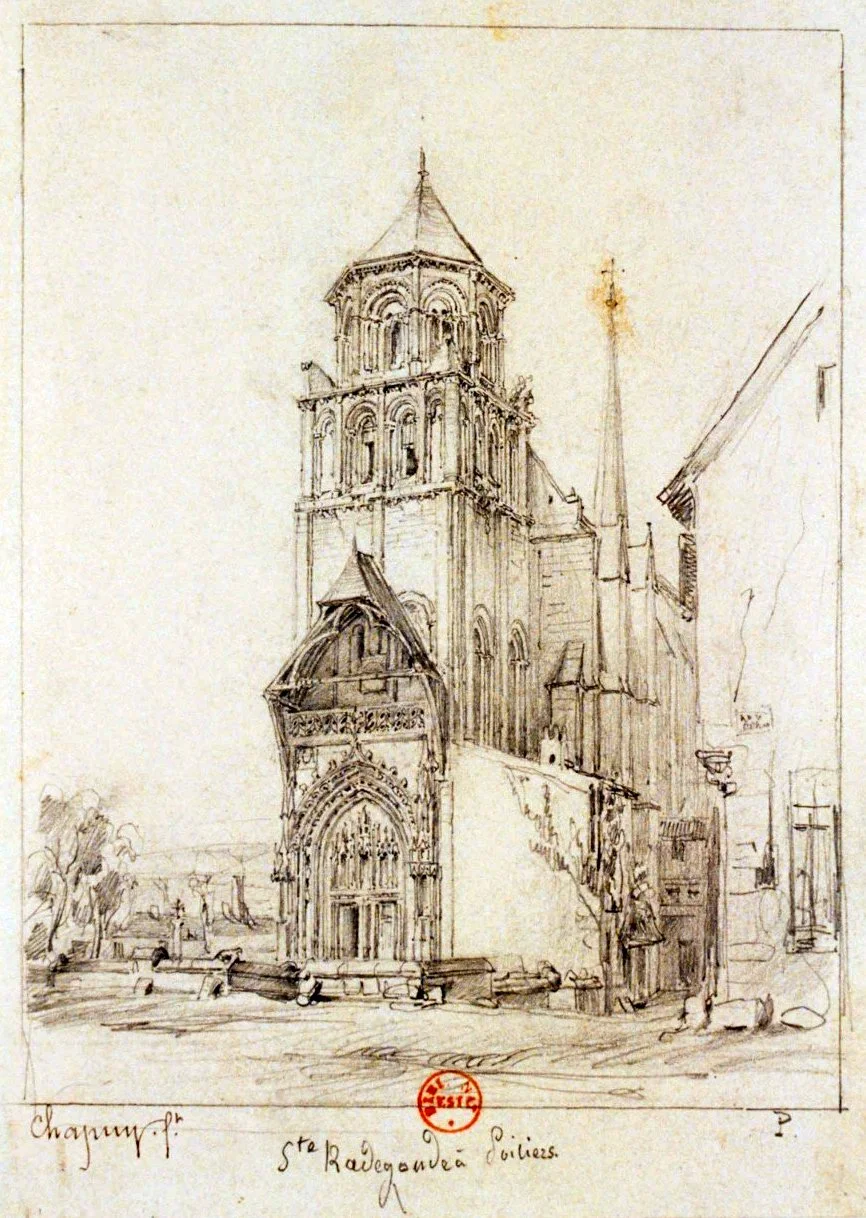

L’église Sainte-Radegonde à Poitiers, où Mathurin est vraisemblablement baptisé, voit le jour au VIe siècle sous le nom de Sainte-Marie-hors-les-Murs, une chapelle funéraire construite hors des murs de la ville par la reine Radegonde pour les religieuses de son monastère. Après son inhumation en 587, elle devient un lieu de pèlerinage majeur et est rebaptisée en son honneur. Reconstruite après un incendie à la fin du XIe siècle, l’église conserve un chœur roman avec un déambulatoire et des chapelles rayonnantes, tandis que sa nef est reconstruite plus tard dans le style gothique angevin. Un portail et un clocher de style gothique flamboyant sont ajoutés au XVe siècle. La crypte, qui abrite le sarcophage de Radegonde, demeure un lieu de dévotion et contient de nombreux ex-voto. Classée monument historique en 1862, l’église témoigne de plus de mille ans d’histoire architecturale et religieuse.

L’église Sainte-Radegonde à Poitiers, dessin du XIXe siècle par Nicolas Marie Joseph Chapuy (Bibliothèque nationale de France)

La façade de l’église aujourd’hui, photo de Ovoid (Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

La vie à Poitiers au XVIIe siècle et l’émigration vers la Nouvelle-France

Localisation de Poitiers en France (Mapcarta)

Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, Poitiers est une capitale provinciale marquée par les tensions religieuses et la centralisation royale. Les réformes de Louis XIV confèrent davantage d’autorité aux fonctionnaires royaux (intendants), réduisant ainsi le pouvoir des magistrats locaux et des corporations, et renforçant le contrôle sur le commerce et la fiscalité. La vie quotidienne des citadins devient plus réglementée : les privilèges municipaux sont restreints et de nouveaux impôts financent les campagnes militaires de la Couronne. L’université et les institutions religieuses de la ville conservent leur influence, mais les opportunités économiques sont limitées en dehors des métiers juridiques, cléricaux et artisanaux. La révocation de l’édit de Nantes en 1685 entraîne la répression des protestants restés à Poitiers (conversions, confiscations et départ de nombreux ouvriers qualifiés), perturbant les familles et le commerce local.

Des documents historiques ultérieurs confirment que Mathurin est matelot. Dans ce contexte historique à Poitiers, il semble envisager la Nouvelle-France comme une meilleure perspective. Des réseaux maritimes relient Poitiers aux ports atlantiques de La Rochelle et de Rochefort, où les chantiers navals, les convois de ravitaillement et le commerce colonial sont en pleine expansion. Pour un homme d’une vingtaine d’années ayant une expérience de la navigation maritime ou fluviale, l’émigration offre un emploi stable consistant à transporter des marchandises et des colons le long du fleuve Saint-Laurent, une liberté accrue face aux contrôles royaux et aux restrictions des guildes de plus en plus contraignants dans son pays, ainsi que la possibilité de s’établir dans une colonie en pleine expansion qui valorise ces compétences.

Mathurin prend la décision de quitter la France et arrive en Nouvelle-France à l’été 1689. Il s’établit à Québec, où il poursuit son métier de matelot et commence à s’enraciner dans la colonie.

Le 8 janvier 1690, le notaire Gilles Rageot rédige un contrat de mariage entre Mathurin et Marie Anne Ferré (ou Feret), fille du maître de barque Pierre Ferré et de Marie Lannon, domiciliés dans la paroisse Notre-Dame de Québec. Mathurin a environ 27 ans et est qualifié de matelot, tandis que Marie Anne n’a que 14 ans.

Âge légal pour se marier et majorité civile

En Nouvelle-France, l’âge minimum légal pour se marier est de 14 ans pour les garçons et 12 ans pour les filles. Ces seuils restent inchangés sous le Bas-Canada et le Canada-Est. En 1917, l’Église catholique modifie le droit canon et fixe l’âge minimal à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes. Le Code civil du Québec relève cet âge à 18 ans pour les deux sexes en 1980. Durant toutes ces périodes, les mineurs doivent obtenir le consentement de leurs parents pour se marier.

L’âge de la majorité évolue également. En Nouvelle-France, il est fixé à 25 ans selon la Coutume de Paris. Sous le Régime britannique, il est réduit à 21 ans. Depuis 1972, l’âge de la majorité au Canada est fixé à 18 ans, bien que cela puisse varier légèrement selon les provinces.

Six mois plus tard, la profession de Mathurin est à nouveau mentionnée dans deux contrats datés du 12 juin 1690, conclus entre lui et celui qui aurait été son beau-père, Pierre Ferré, au nom de sa fille Marie Anne. Mathurin y est qualifié de matelot sur un navire nommé La Sainte-Anne.

Pour des raisons inconnues, Mathurin et Marie Anne annulent leur contrat et ne se marient pas.

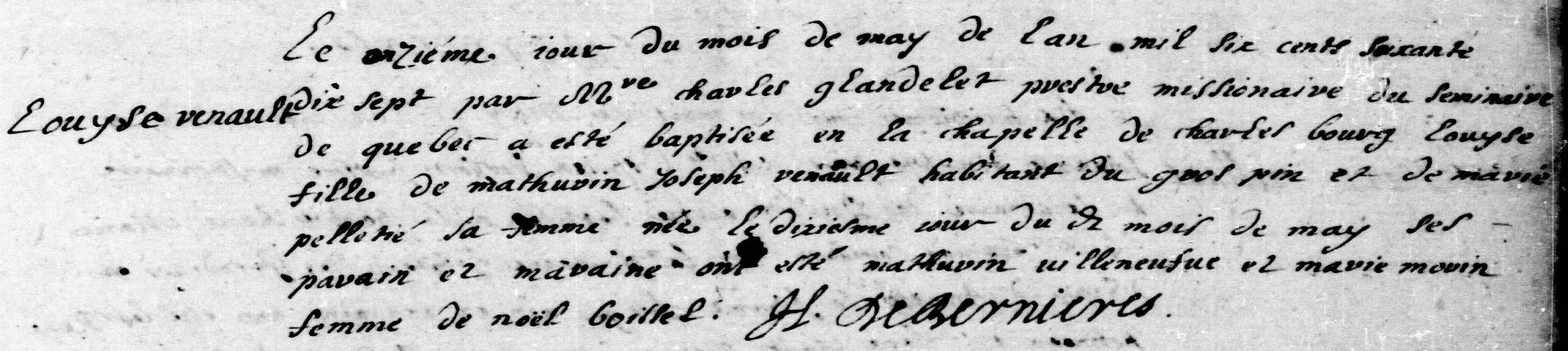

Louise Renaud, fille de Mathurin Renaud et de Marie Marguerite Pelletier, naît le 10 mai 1677. Elle est baptisée le lendemain à la chapelle de Charlesbourg. Selon l’acte de baptême, ses parents demeurent à Gros-Pin. Son parrain est Mathurin Villeneuve et sa marraine, Marie Morin. [Le nom de famille de Louise s’écrit de diverses façons phonétiques dans les documents : Renault, Regnault, Renaut, etc.]

Le baptême de « Louyse Renault » en 1677 (Généalogie Québec)

Gros-Pin est à l’origine un petit hameau situé dans la seigneurie jésuite de Notre-Dame-des-Anges, dans le corridor entre Québec (quartier Saint-Roch) et Charlesbourg. En 1668, l’intendant Jean Talon ordonne l’ouverture d’une route reliant ces nouveaux villages à Québec. Lors du recensement de 1672, Gros-Pin compte environ sept familles, aux côtés de la Petite-Auvergne voisine et du village principal de Charlesbourg.

Mariage et enfants

Le 19 juillet 1691, le notaire Gilles Rageot rédige à Québec un contrat de mariage entre Mathurin et Louise. Mathurin, âgé de 28 ans, est résident de Québec, originaire de la paroisse Sainte-Radegonde de Poitiers. Louise, âgée de 14 ans, vit avec sa mère et son beau-père, Pierre Canard, dans la paroisse Saint-Jérôme de Petite-Auvergne. Les témoins de Louise sont sa mère et son beau-père, son frère Pierre, sa sœur Anne, son parrain et sa marraine, ainsi que plusieurs autres amis et membres de sa famille. Les témoins de Mathurin sont Pierre Normand de Labrière, Charles Normand, Pierre Lereau, Catherine Normand, Marguerite Chalifou et plusieurs autres personnes.

Le contrat suit les normes de la Coutume de Paris. Louise reçoit 200 livres de sa mère et de son beau-père en avance sur son héritage. Le douaire est fixé à 500 livres et le préciput à 150 livres.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient fils ou filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires sont dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

Le douaire désigne la part de propriété réservée par le mari à sa femme au cas où elle lui survit. Le préciput, sous le régime de la communauté de biens, est un avantage conféré par le contrat de mariage, généralement au conjoint survivant, lui accordant le droit de réclamer une somme d’argent ou un bien déterminé à la communauté avant le partage du reste.

Le contrat de mariage (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025)

Bien que plusieurs témoins signent le contrat de mariage, les futurs mariés déclarent ne pas savoir signer.

Mathurin et Louise se marient le 23 juillet 1691 dans la paroisse Saint-Charles à Charlesbourg. Les témoins du couple sont Pierre Canard (beau-père de Louise), Charles Normand, Pierre Normand de Labrière, Jean Bado [Badeau], Samuel Vignier, André Spénard, Pierre Bourleton (beau-frère de Louise) et Pierre Renaud (son frère).

Mathurin et Louise ont au moins dix-huit enfants :

[anonyme] (1693–1693)

Marie Charlotte (1694–1771)

Jean Baptiste (1696–?)

Marie Louise (1697–1717)

Marguerite (1698–1718)

Louis (1700–1774)

Marie Thérèse (1701–1701)

Radegonde (1702–1703)

Marie Angélique (1703–1772)

Pierre (1706–?)

Josèphe Madeleine (1707–1710)

Louis Charles (1709–?)

Marie Louise (1710–1793)

Marie Madeleine (1712–1746)

Marie Catherine (1714–1714)

Louis (1715–1722)

Antoine (1717–1781)

Jean Marie (1720–?)

Le 20 février 1692, Mathurin, âgé de 29 ans, est inscrit comme patient à l’Hôtel-Dieu. Il y est de nouveau mentionné le 7 janvier 1698, date à laquelle il demeure hospitalisé pendant dix-huit jours. Dans les deux cas, le motif de son admission reste inconnu.

Transactions foncières

Mathurin et Louise participent à plusieurs transactions foncières au cours de leur vie. Ils s’installent d’abord dans la région de Charlesbourg avant de finalement s’établir à Québec :

Le 24 mars 1694 : Mathurin achète une terre et une habitation sur « le grand chemin comme l’on va de Quebec à Charlebourg à main gauche en la censive de la seigneurie de Nostre Dame des Anges », du tonnelier Pierre Leroy pour quarante-cinq livres. La terre mesure deux arpents et neuf perches de front (face au Saint-Laurent) sur environ vingt-six arpents de profondeur. Mathurin accepte de prendre en charge les paiements futurs aux seigneurs : un sol par arpent de superficie, plus deux chapons vifs à titre de rente seigneuriale, plus trois deniers de cens à la fête de la Saint-Étienne, le lendemain de Noël. Mathurin est décrit comme habitant de Gros-Pin, dans la paroisse de Charlesbourg.

Le 25 mai 1694 : Mathurin et Louise vendent la moitié d’une terre et d’une habitation de quarante arpents située dans le village de L’Auvergne (Charlesbourg) au marchand Pierre Duroy pour cinquante livres. Louise avait reçu cette terre en héritage de son père.

Le 3 mars 1701 : Mathurin achète une habitation à Saint-Romain, située dans la seigneurie de Saint-Ignace, de François Duclos et Jeanne Bruneau, pour cinquante livres. La terre mesure trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur, dont trois ou quatre arpents sont défrichés, le reste demeurant boisé. Mathurin s’engage à payer annuellement une rente seigneuriale de trois livres et trois chapons vifs, plus trois sols en cens. Il promet également d’y tenir feu et lieu, d’entretenir les chemins et de faire moudre son grain au moulin le plus proche de la seigneurie.

Le 14 juillet 1702 : Mathurin et Louise vendent un quart d’une terre située à Gros-Pin à Michel Renaud, frère de Louise, pour deux cents livres, payables en cinq ans. La terre mesure deux arpents et neuf perches de front sur environ dix-sept arpents de profondeur. Louise l’avait héritée de son beau-père, Pierre Canard.

Le 30 septembre 1710 : Mathurin et Louise vendent leur terre dans le village de Saint-Romain, acquise neuf ans plus tôt, à Jean-Baptiste Fournier pour cinquante-cinq livres. Mathurin est décrit comme navigateur de la ville de Québec. D’une main hésitante, il signe l’acte de vente de ses initiales : MPD.

La signature de Mathurin en 1710

Maison à colombages dans la Basse-Ville de Québec (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025)

Le 13 octobre 1712 : Mathurin loue un emplacement et une maison sur la rue Champlain à Québec, de Pierre de Niort de La Minotière. [Les détails sont inconnus, car le document original n’a pas été retrouvé.]

Le 21 janvier 1713 : Mathurin et Louise vendent leur terre située sur « le grand chemin comme l’on va de Quebec à Charlesbourg », qu’ils avaient acquise en 1694, aux Ursulines de Québec. Mathurin est décrit comme habitant et maître de barque de Québec.

Le 2 janvier 1713 : Mathurin achète un emplacement et une maison à colombages avec un solage de pierre, située sur le quai du Cul-de-Sac de la ville de Québec, d’Antoine Carpentier et Thérèse Mailloux, pour la somme de 1 170 livres. La terre mesure environ dix-neuf pieds de front sur le fleuve Saint-Laurent, sa profondeur s’étendant du fleuve jusqu’à la rue communément appelée Demeule ou Champlain. Mathurin est décrit comme navigateur de Québec.

Le 27 avril 1714 : Mathurin loue la maison située rue Demeule (ou rue de Champlain) au maître-boucher Louis Bardet. Mathurin est décrit comme maître de barque à Québec. [Les détails sont inconnus, car l’acte notarié est endommagé.]

Le 12 juillet 1715 : Mathurin vend une partie de l’emplacement situé rue Demeule à Québec à Pierre Corriveau pour 600 livres. Mathurin est décrit comme navigateur.

Le 30 avril 1717 : Mathurin et Louise vendent un quart de la maison située rue Demeule au navigateur Jacques Coquet et à Anne Frappier pour 240 livres. L’acte de vente indique que la maison est couverte de planches et comporte une cheminée. Mathurin est décrit comme maître de barque.

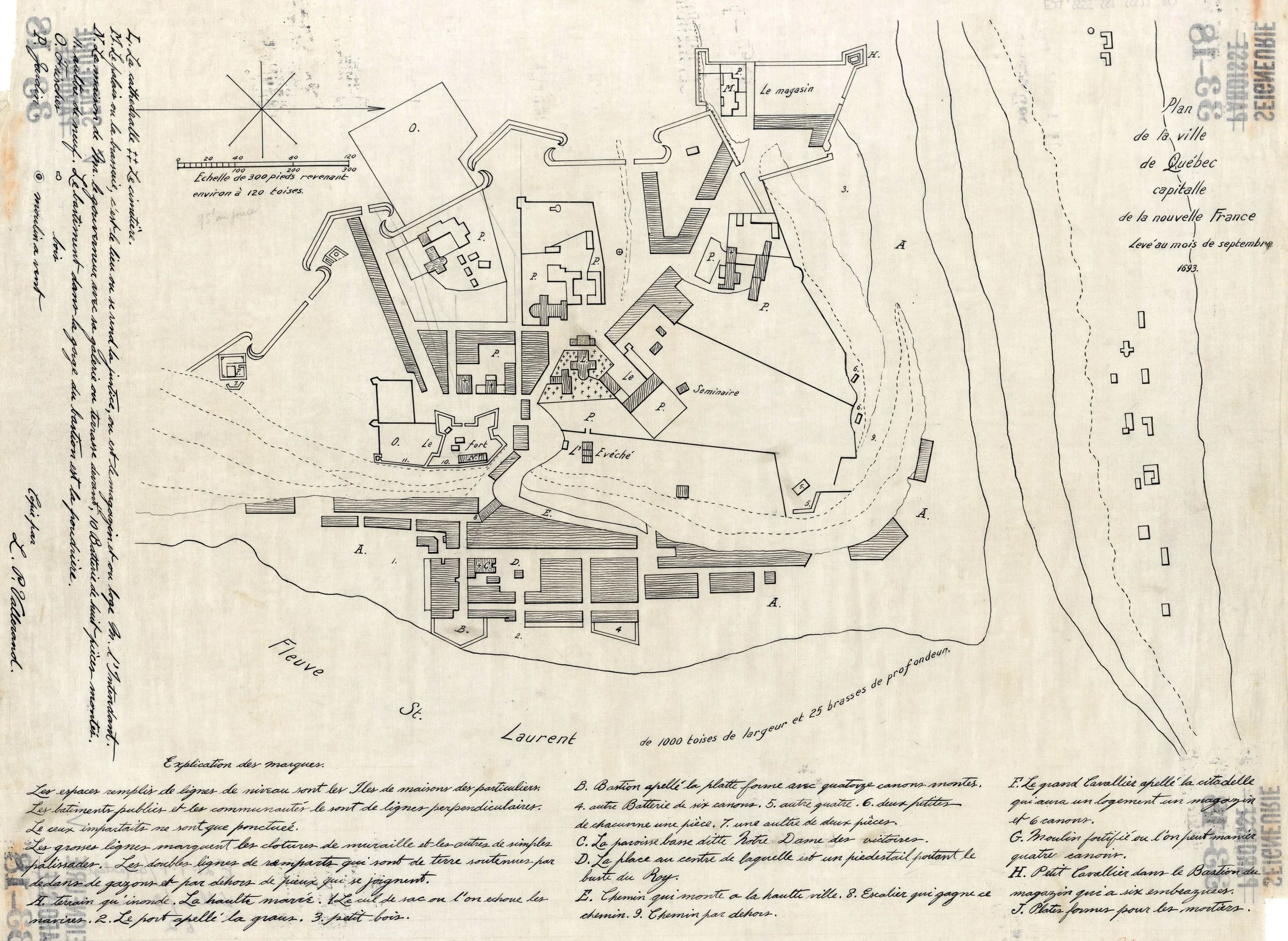

Plan de Québec en 1720 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Devant les tribunaux

Entre 1692 et 1734, Mathurin prend part à plus d’une douzaine de procès. Au début, alors qu’il est établi à Gros-Pin (Charlesbourg), il est impliqué dans des litiges typiques des habitants des campagnes : limites foncières, dettes, bétail et droits de traversée. Plus tard, établi à Québec comme maître de barque, il est impliqué dans des litiges commerciaux mineurs et dans une affaire notable d’agression. La fréquence et la diversité de ses comparutions le dépeignent comme un participant actif et déterminé dans le commerce local et la vie communautaire, reflétant à la fois les difficultés et les possibilités de la société coloniale.

Première cause criminelle (1692)

En août et septembre 1692, Mathurin et Jean-Baptiste Duquet sont reconnus coupables d’avoir agressé Jean Thierry, garde à la conservation des droits du Roi. Ils sont condamnés à payer chacun trente livres d’amende et de dépens. Les frères Dussault reçoivent des amendes moins élevées, et d’autres personnes sont citées à comparaître pour avoir servi de l’alcool à ces hommes à des heures interdites.

Litiges fonciers et civils (1693–1698)

1693 – à la Petite-Auvergne : après le désistement d’un enchérisseur de la vente d’une terre ayant appartenu à l’architecte Jean Lerouge, l’enchère de Mathurin est proclamée, et la terre est de nouveau adjugée au plus offrant.

1696 – contre Pierre Renaud : affaire opposant Mathurin à son voisin de Gros-Pin, concernant un marché dont plusieurs hommes ont été témoins ; les deux hommes sont convoqués devant la cour seigneuriale de Notre-Dame-des-Anges.

1698 – contre Anne Jousselot, veuve Dubeau : elle accuse Mathurin d’avoir coupé du bois sur sa propriété ; un arpenteur, Louis-Marin Boucher, est nommé pour rétablir la limite.

1698 – contre Pierre Duroy : Duroy, marchand-boucher et résident du village de Saint-Jérôme, se plaint que Mathurin et sa femme Louise ont empiété sur sa terre et ont ouvert un chemin qui la traverse. Les seigneurs jésuites sont appelés à arbitrer, car la route traverse leur domaine.

Dettes locales et créances mineures (1699–1705)

Mathurin comparaît fréquemment devant le juge Guillaume Roger de la prévôté de Québec pour de petites affaires civiles typiques des habitants :

1699 – péages sur la rivière Saint-Charles : deux hommes, Jean Lallemand et Jean Sigouin, sont condamnés à verser à Mathurin de petites sommes – vingt-cinq et vingt-sept sols – pour le passage qu’il tenait cinq ans auparavant.

1699 – contre Pierre Jean dit Godon : une décision mixte ordonne à Mathurin de donner une couverture en poils de chien et deux aulnes de toile d’emballage, tandis que Godon doit terminer les travaux inachevés à l’habitation de Mathurin.

1699 – contre Pierre Renaud (deuxième cas) : Mathurin est autorisé à produire des témoins dans un autre litige relatif à une dette.

1699 – contre Jean Courtois : Mathurin réclame le paiement d’une dette contractée par le défunt frère de Courtois ; le tribunal exige une preuve d’héritage avant de donner suite à la demande.

1699 – contre François Dubois : une série de querelles à Gros-Pin porte sur des cochons maltraités, des insultes présumées envers la femme de Mathurin et des accusations mutuelles de menaces. Après plusieurs audiences et témoignages (dont ceux de Jeanne Bourret et Anne Jousselot), le juge renvoie les parties.

1700 – contre Marie Pelletier (sa belle-mère), la veuve Canard : Mathurin est condamné à lui payer trente-quatre livres et seize sols en échange d’une vache.

1704 – contre Marin Courtois : Mathurin obtient gain de cause pour quatre livres quinze sols pour des anguilles fournies au défunt frère de Courtois.

1705 – contre les Jésuites : il est condamné à payer dix-huit livres et cinq sols pour des arrérages de cens et rente sur sa terre en la seigneurie Notre-Dame-des-Anges.

1705 – contre Michel Renaud : Mathurin obtient 51 livres pour une terre qu’il avait vendu à Renaud.

Affaires judiciaires ultérieures (1720–1729)

1720 – contre Pierre Glinel : Mathurin réclame le paiement de cinquante livres pour du foin.

1721–1722 – contre Jean Baptiste Grenet : Grenet accuse Mathurin, sa femme Louise et leur fils d’avoir commis des voies de fait sur sa femme et sa fille dans la rue Champlain, à Québec. Après interrogatoires et témoignages, Mathurin est condamné à payer une amende de quarante livres pour dommages et dépens. En appel, le Conseil supérieur confirme d’abord le verdict (janvier 1722), mais rejette ensuite les deux parties et interdit toute nouvelle querelle (mars 1722).

1723 – contre Louis Dugal : Mathurin remporte un procès en matière de dette, mais cent sols sont déduits pour un paiement partiel déjà effectué.

Dossier final (1734)

Toujours domicilié rue Demeule (ou Champlain), Mathurin porte plainte contre Marie Françoise Rinfret, réclamant le remboursement de onze livres et quinze sols pour une tabatière en argent volée appartenant à son épouse.

Entre le fleuve et la terre

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025

La vie professionnelle de Mathurin illustre la nature fluide des métiers dans la ville coloniale de Québec. Après avoir débuté comme matelot en 1690 à bord de La Sainte-Anne, il exploite rapidement un passage pour les jésuites sur la Petite Rivière Saint-Charles. En 1694, il s’établit comme habitant à Gros-Pin, combinant l’agriculture et le travail saisonnier sur la rivière. Vers 1708, il s’oriente définitivement vers la navigation. À partir de 1710, les actes notariés le décrivent comme navigateur et maître de barque.

Les actes notariés suivants témoignent de son activité sur la rivière :

Le 3 avril 1693 : Mathurin engage Pierre Renaud, son beau-frère, comme travaillant pour soixante livres. Mathurin est décrit comme passager fermier pour la Compagnie de Jésus (les Jésuites) sur la Petite Rivière Saint-Charles. Pierre devra l’assister sur la rivière et l’aider dans ses affaires domestiques jusqu’à la fin de l’automne.

Le 15 septembre 1708 : Mathurin acquiert aux enchères une barque auprès du navigateur Michel Derome dit Descarreaux pour 1 120 livres. Derome n’a pu régler ses dettes envers Joseph Amiot, sieur de Vincelotte.

Le 22 septembre 1708 : Derome dit Descarreaux accepte la moitié de la propriété de la barque, y compris ses agrès et apparaux, en partenariat avec Mathurin pour 578 livres. Cela confirme que les deux hommes deviennent copropriétaires et exploitants de la barque à la suite de la décision rendue par le tribunal une semaine plus tôt.

Le 6 mars 1710 : Mathurin loue sa barque d’une capacité de vingt tonneaux, nommée La Marie Magdeleine, à Joseph Amiot, seigneur de Vincelotte, pour la saison de navigation à venir, qui commence au printemps et se termine à l’automne. Mathurin effectuera des traversées pour le compte d’Amiot et recevra une rémunération de 180 livres par mois pendant la saison de navigation. [Il s’agit vraisemblablement de la même barque qu’il avait acquise deux ans plus tôt.]

Le 20 novembre 1714 : Mathurin engage Guillaume Corriveau, charpentier de marine, pour réparer sa barque. Mathurin est décrit comme navigateur. [Les détails sont inconnus, car l’acte notarié est endommagé.]

Le 4 avril 1717 : Mathurin vend sa barque à Thomas de Laforest et Jean Forton, maître-charpentier de marine, pour quatre cents livres. Mathurin est toujours décrit comme navigateur.

En 1721, Mathurin signe des engagements pour deux de ses fils :

Le 25 avril 1721 : Louis Palin est engagé comme maître de chaloupe par Ignace Juchereau de Saint-Denis. [Les détails sont inconnus, le document original n’ayant pas été retrouvé.]

Le 7 mai 1721 : Pierre Palin est engagé par le marchand Nicolas Mayeux pour « le servir dans son bateau » à raison de dix livres par mois.

Les dernières années de Mathurin et Louise

Le 15 décembre 1736, alors que leur santé décline et qu’ils avancent en âge, Mathurin et Louise dictent leur testament au notaire Jacques Nicolas Pinguet de Vaucour, dans leur maison de la rue Champlain à Québec. Mathurin est décrit comme infirme de corps et Louise comme saine de corps. Tous deux sont sains d’esprit.

Leur testament commun stipule :

Que toutes leurs dettes soient payées ;

Qu’après leur mort, ils soient inhumés dans le cimetière paroissial de cette ville s’ils y meurent, et que les funérailles soient faites au coût le plus faible possible ;

Que, l’année de leur décès, vingt-cinq livres soient consacrées à des messes de requiem pour le repos de leur âme ;

Que cent livres soient données aux pauvres de la paroisse ;

Que tout ce qui restera après ces dispositions soit partagé également entre leurs enfants et leurs héritiers.

Le couple désigne Jacques Gagon [Gagnon] comme exécuteur testamentaire.

Décès de Louise

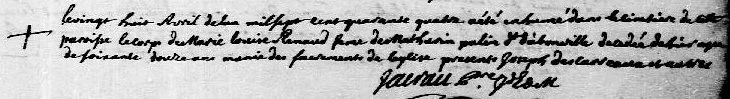

Louise Renaud décède à l’âge de 66 ans, le 27 avril 1744. Elle est inhumée le lendemain au cimetière paroissial Notre-Dame de Québec. [L’acte de sépulture indique par erreur qu’elle avait 72 ans.]

Sépulture de Louise Renaud en 1744 (Généalogie Québec)

Après le décès de sa femme, Mathurin entreprend de régler ses affaires financières.

Le 14 août 1747, il fait donation de 620 livres, 17 sols et 6 deniers à sa fille Angélique, veuve de Jean Robert Demitre. Il déclare être « d’un age fort avancé, hors d’etat de pouvoir travailler pour Gagner sa vie » et que, parmi tous ses enfants, seule Angélique « veuille se charger de lui, ce qu’elle a fait depuis trois ans sans qu’il lui ait fourni que très peu de chose ». Angélique accepte de loger son père âgé d’environ 84 ans, de le nourrir, de l’entretenir tant en santé que malade, et « avoir pour luy ainsi qu’elle a fait cy devant tous les égards et attentions qu’elle luy doit », mais elle ne pourra utiliser la somme donnée « que de l’agresment de son dit Père, qui en demeurera son maitre ». Elle s’engage aussi à faire inhumer son père après sa mort et à faire dire des messes basses pour le repos de son âme.

Le mois suivant, le 8 septembre 1747, Mathurin et ses enfants vendent l’emplacement et la maison situés rue Demeule (ou Champlain) à Gilles Hocquart, intendant de la Nouvelle-France, pour la somme de 1 241 livres et 5 sols. L’emplacement fait partie de « ceux que Sa Majesté a jugé a propos de prendre pour l’établissement d’un nouveau chantier de construction à l’endroit vulgairement appelé le Cul-de-Sac de cette Basse ville ». La maison est déjà démolie au moment de la rédaction de l’acte notarié.

Mathurin finit par aller vivre chez son fils Antoine et sa famille. Le 14 janvier 1756, Antoine et son épouse acceptent de l’héberger, de le nourrir et d’assurer ses soins, tant dans la maladie que dans la santé, pour le reste de sa vie.

Décès de Mathurin

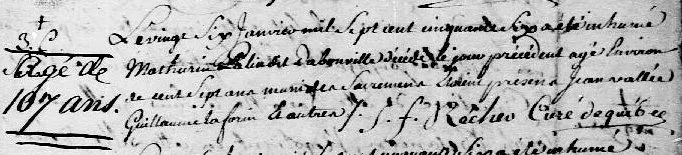

Mathurin Palin dit D’Abonville ne survit que onze jours après la rédaction de cet accord. Il meurt à environ 93 ans, le 25 janvier 1756, et est inhumé le lendemain au cimetière paroissial Notre-Dame de Québec. [L’acte de sépulture indique par erreur qu’il avait 107 ans.]

Sépulture de Mathurin Palin dit D’Abonville en 1756 (Généalogie Québec)

Un pionnier du Saint-Laurent

Mathurin Palin dit D’Abonville, matelot originaire de Poitiers, fait partie de ces pionniers de la Nouvelle-France qui contribuent à bâtir la colonie par leur labeur et leur persévérance. Tour à tour matelot, passeur, habitant et maître de barque, il s’adapte aux exigences d’un monde en transformation et saisit les occasions qu’offre le fleuve Saint-Laurent. Son parcours, partagé entre la terre et l’eau, illustre la mobilité sociale et géographique de nombreux colons venus de France au XVIIe siècle. Aux côtés de son épouse Louise Renaud, il fonde une famille nombreuse à Charlesbourg et à Québec. Leurs descendants, établis dans la région pendant plusieurs générations, perpétuent le nom Palin dans les registres paroissiaux du Canada français. Aujourd’hui encore, leur histoire témoigne de la ténacité et du courage de ces pionniers venus s’enraciner en terre d’Amérique.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Poitiers > Baptêmes> 1626-1628 > collection communale 3380 > Saint-Jean-Baptiste », images numérisées, Archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne (https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ark:/28387/vta9ebd1cce2fbc931e/daogrp/0/2 : consulté le 3 nov. 2025), baptême de Françoise Matias, 1 févr. 1626, Poitiers (St-Jean-Baptiste), image 2 sur 83.

« Focus : L’Église Sainte-Radegonde Poitiers », Grand Poitiers (https://www.poitiers.fr/sites/default/files/2022-05/FOCUS_EGLISE_SAINTE-RADEGONDE_POITIERS.pdf : consulté le 3 nov. 2025).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/59522 : consulté le 3 nov. 2025), baptême de Louise Renault, 11 mai 1677, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67439 : consulté le 3 nov. 2025), mariage de Mathurin Palin et Louise Renauld, 23 juil. 1691, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/167771 : consulté le 4 nov. 2025), sépulture de Marie Louise Renaud, 28 avr. 1744, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/251840 : consulté le 4 nov. 2025), sépulture de Mathurin Palin Dabonville, 26 janv. 1756, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Quebec, Canada, Vital and Church Records (Collection Drouin), 1621-1968 », images numérisées, Ancestry.ca (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480064 : consulté le 3 nov. 2025), registre de l’Hôtel-Dieu pour Mathurin Palin dit Donbonville, citant les données originales : Collection Drouin, Institut Généalogique Drouin.

« Quebec, Canada, Vital and Church Records (Collection Drouin), 1621-1968 », images numérisées, Ancestry.ca (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480168 : consulté le 3 nov. 2025), registre de l’Hôtel-Dieu pour Mathurin Pallin, citant les données originales : Collection Drouin, Institut Généalogique Drouin.

« Archives de notaires : Gilles Rageot (1666-1691) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083923?docref=py5YSUAuhD5zQWUoRj2x-A : consulté le 3 nov. 2025), contrat de mariage entre Mathurin Palin dit Dabonville et Louise Renaud, 19 juil. 1691, images 1119-1120 sur 1348.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-LWNT?cat=koha%3A1170051&i=1461&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par Pierre Leroy à Mathurin Pallin dit Dembonville, 24 mars 1694, images 1462-1463 sur 3409 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-LWJK?cat=koha%3A1170051&i=1559&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par Mathurin Palin dit Dembonville et Louise Regnault à Pierre Duroy, 25 mai 1694, images 1560-1561 sur 3409 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1682-1709 // François Genaple », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-VQ9J-V?cat=koha%3A1168969&i=3206&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par François Duclas et Jeanne Bruneau à Mathurin Palin dit Dabonville, 30 mars 1701, images 3207-3209 sur 3410 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1700-1714 // Michel-Laferté Lepailleur », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53LZ-G939-4?cat=koha%3A730550&i=2285&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une portion de terre par Mathurin Palin et Louise Regnaud à Michel Renaud, 14 juil. 1702, image 2286 sur 2467 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-W98M-1?cat=koha%3A1170051&i=648&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par Mathurin Palain dit Dabonville et Louise Regnault à Jean Baptiste Fournier, 30 sept. 1710, images 649-650 sur 2820 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1708-1739 // Jean-Etienne Dubreuil », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3LC-HKYH?cat=koha%3A746806&i=985&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par Mathurin Palin dit Dembonville et Louise Regnaut aux Ursulines de Québec, 21 janv. 1713, images 986-988 sur 2988 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-W9VW-3?cat=koha%3A1170051&i=2289&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une terre par Antoine Carpantier et Thérèse Maillou à Mathurin Palain dit Dabonville, 23 janv. 1713, images 2290-2291 sur 2820 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1753 // François Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NX-W9KS-D?cat=koha%3A963363&i=3310&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), bail d’une maison par Mathurin Palin dit Dabonville au sieur Bardet, 27 avr. 1714, images 3311-3312 sur 3357 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1753 // François Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-GSH4-2?cat=koha%3A963363&i=65&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une portion d’un emplacement par Mathurin Palin dit Dabonville à Pierre Cauriveau, 12 juil. 1715, images 66-67 sur 3387 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1753 // François Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-GSHG-L?cat=koha%3A963363&i=144&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), vente d’une portion d’une maison par Mathurin Palin dit Dabonville et Louise Renaud à Jacques Coquet et Anne Frapier, 30 avr. 1717, images 145-147 sur 3387 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1682-1709 // François Genaple », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-V31F-7?cat=koha%3A1168969&i=262&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), engagement de Pierre Regnault à Mathurin Palin dit Dambonville, 3 avr. 1693, images 263-264 sur 3410 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5X-74JX?cat=koha%3A1170051&i=952&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), acquisition aux enchères d’une barque par Mathurin Palin dit Dambonville, 15 sept. 1708, images 953-954 sur 1715 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5X-74JR?cat=koha%3A1170051&i=962&lang=en : consulté le 3 nov. 2025), cession et société entre Mathurin Palin dit Dembonville et Michel Derome dit Descarreaux, 22 sept. 1708, images 963-966 sur 1715 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-W9D3-5?cat=koha%3A1170051&i=262&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), bail d’une barque par Mathurin Palain dit Danbonville à Joseph Amiot seigneur de Vincelotte, 6 mars 1710, images 263-265 sur 2820 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1753 // François Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-W9KW-R?cat=koha%3A963363&i=3316&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), marché de radoub d'une barque entre Mathurin Palin dit Dabonville et Guillaume Cauriveau, 20 nov. 1714, images 3317-3319 sur 3357 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1753 // François Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-GS8Q-1?cat=koha%3A963363&i=129&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), vente d’une barque par Mathurin Palin dit Dabonville à Thomas de Lafaurest et Jean Forton, 4 avr. 1717, images 130-131 sur 3387 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1702-1728 // Florent de La Cetière », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NX-XSQM?cat=koha%3A963722&i=953&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), engagement de Pierre Palin à Nicolas Mayeux, 7 mai 1721, images 954-955 sur 3371 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1726-1748 // Jacques-Nicolas Pinguet de Vaucour », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-2SX6-Y?cat=koha%3A963358&i=636&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), testament de Mathurin Palin dit Dabonville et Louise Renaud, 15 déc. 1736, images 637-639 sur 3360 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1745-1775 // Jean-Claude Panet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3LF-89YX?cat=koha%3A964090&i=348&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), donation par Mathurin Palin dit Dabonville à Angélique Palin, 14 août 1747, images 349-351 sur 3357 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1734-1759 // Christophe-Hilarion Dulaurent », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L7-P9NT-F?cat=koha%3A746918&i=2509&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), vente d’un emplacement par Mathurin Palin dit Dabonville et ses enfants à Gilles Hocquart, 8 sept. 1747, images 2510-2512 sur 2836 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1756-1759 // Jean-Baptiste Decharnay », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L3-L9D9-V?cat=koha%3A704840&i=469&lang=en : consulté le 4 nov. 2025), accord entre Mathurin Palin dit Dabonville et Antoine Palin, 14 janv. 1756, image 470 sur 2891 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 3 nov. 2025), « Contrat de mariage entre Mathurin Palin dit Dabonville, fils de Pierre Palin et de feue Florence Matial, de la paroisse de Sainte Radegonde de la ville et évêché de Poitiers; et Marie-Anne Ferré, fille de Pierre Ferré, maître de barque et de Marie Lasnon, de la rue Cul de Sac en la paroisse Notre Dame de la ville de Québec », notaire Gilles Rageot, 8 janv. 1690.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 3 nov. 2025), « Traité entre Pierre Ferré, maître de barque, de la ville de Québec, et Mathurin Palin, matelot dans le navire nommé La Ste Anne », notaire Gilles Rageot, 12 juin 1690.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 3 nov. 2025), « Bail d'une maison et emplacement situés rue Champlain; par Pierre de Niort de Laminotière, à Mathurin Palin dit Dambonville », notaire F. de Lacetière, 13 oct. 1712.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 4 nov. 2025), « Engagement en qualité de maître de chaloupe de Louis Palin, par Mathurin Palin, son père, à Ignace Juchereau de St Denis, écuyer », notaire F. de Lacetière, 25 avr. 1721.

Résultats d’une recherche Advitam au sujet de Mathurin Palin, base de données et images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/resultats?state=eyJzZWFyY2hTdGF0ZSI6eyJwYWdlIjoxLCJzZWFyY2hUeXBlIjoiU0lNUExFIiwic2VhcmNoUGFyYW1zIjp7ImNyaXRlcmlhIjpbeyJuYW1lIjoidGV4dE5ldHRveWUiLCJzb2xyU2VhcmNoVHlwZSI6IkNPTlRJRU5UX1RPVVNfTEVTX01PVFMiLCJ2YWx1ZSI6Ik1hdGh1cmluIFBhbGluIiwib3BlcmF0b3IiOiJldCJ9LHsibmFtZSI6ImNvdGVDb21wbGV0ZSIsInNvbHJTZWFyY2hUeXBlIjoiQ09URV9JTkZFUklFVVIiLCJ2YWx1ZSI6Ik1hdGh1cmluIFBhbGluIiwib3BlcmF0b3IiOiJvdSJ9XSwiY29kZXNDZW50cmVBcmNoaXZlIjpbXX19fQ : consulté le 3 nov. 2025), 44 résultats.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/palin/-pallain/-dabonville : consulté le 2 nov. 2025), fiche de PALIN / PALLAIN / D'ABONVILLE, Mathurin (personne #243131), mise-à-jour le 7 déc. 2021.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/6764 : consulté le 3 nov. 2025), entrée du dictionnaire pour Mathurin Jean PALIN DABONVILLE et Marie Louise Renaud, union 6764.

Jacqueline Sylvestre, « L’âge de la majorité au Québec de 1608 à nos jours », Le Patrimoine, février 2006, volume 1, numéro 2, page 3, Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac.