Julien Bouin dit Dufresne & Marguerite Berrin

Découvrez l’histoire remarquable de Julien Bouin dit Dufresne, ancien soldat du régiment de Carignan-Salières originaire d’Anjou, et de Marguerite Berrin, Fille du roi née à Paris. De leur mariage en 1675 à leur vie de colons en Nouvelle-France, cette biographie retrace leurs origines, leur famille et l’héritage durable qu’ils ont laissé dans l’histoire du Québec.

Click here for the English version

Julien Bouin dit Dufresne & Marguerite Berrin

Un soldat et une Fille du roi : colons en Nouvelle-France

Julien Bouin dit Dufresne, fils du maître tisserand Julien Bouin et de Mathurine Bossé, est baptisé le 20 mars 1640 dans la paroisse Saint-Pierre de Montrelais, en Anjou, France. [L’image de l’acte de baptême est malheureusement très pâle et presque illisible, malgré plusieurs tentatives de restauration.]

Baptême de Julien Bouin en 1640 (Archives départementales de Loire-Atlantique)

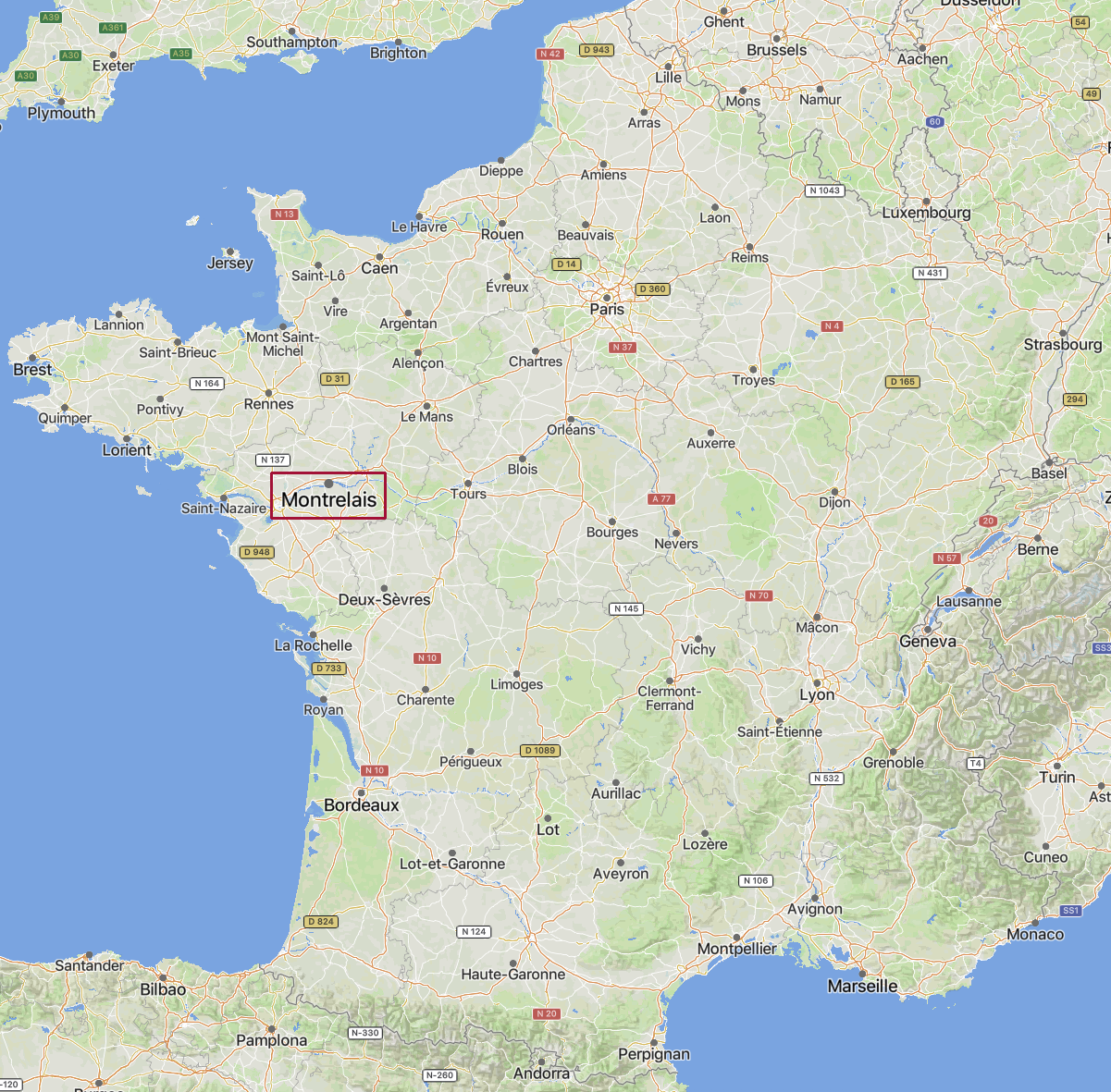

Localisation de Montrelais en France (Mapcarta)

Ses parents se marient dans la même paroisse le 29 juin 1627. Sa mère, Mathurine, est inhumée le 1er avril 1651, et son père le 21 décembre 1658, tous deux dans le cimetière paroissial de Saint-Pierre de Montrelais.

Julien est le plus jeune d’au moins huit enfants, tous baptisés à Montrelais. Parmi ses frères et sœurs connus figurent Jean (né en 1628), Perrine (née en 1630), Mathurine (née en 1632), Julien (né en 1633), les jumeaux Julien et Françoise (nés en 1635), et Mathieu (né en 1637).

Situé à environ 90 kilomètres au sud-ouest de Paris, Montrelais se trouve dans le département actuel de la Loire-Atlantique. Considéré comme une « commune rurale à habitat dispersé », il compte 843 habitants en 2022.

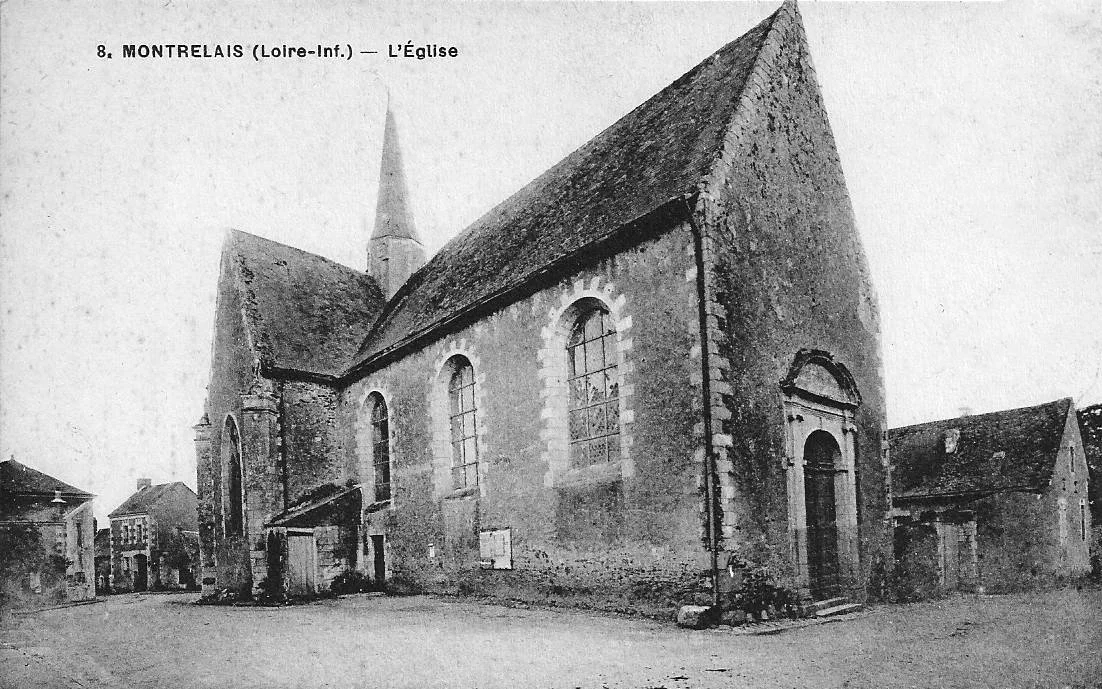

Montrelais, carte postale vers 1905-1915 (Geneanet)

Église Saint-Pierre de Montrelais, carte postale de 1928 (Geneanet)

Un soldat dans le régiment de Carignan-Salières

Au milieu du XVIIe siècle, Montrelais est une petite paroisse rurale située au bord de la Loire, près de la frontière avec la Bretagne. La vie du village tourne autour de l’agriculture : la plupart des familles cultivent des céréales, élèvent du bétail ou entretiennent des vignobles. Le seigneur local et le curé de la paroisse exercent une grande influence, et l’Église catholique occupe une place centrale dans la vie quotidienne. Comme dans une grande partie de la France rurale à cette époque, Montrelais est marqué par des hiérarchies sociales rigides et une économie de subsistance, avec peu de possibilités d’ascension sociale. L’enrôlement dans le régiment de Carignan-Salières offre aux jeunes hommes une rare occasion de quitter les limites de la vie villageoise pour chercher de nouvelles perspectives en Nouvelle-France.

« Officier et soldats du régiment de Carignan-Salières, 1665-1668 », dessin de Francis Back (Passerelle pour l'histoire militaire canadienne)

Julien est recruté dans la compagnie de Saurel (Sorel) du régiment de Carignan-Salières, commandée par le capitaine Pierre de Saurel. Il embarque avec ses compagnons d’armes sur le navire La Paix et arrive au Canada en août 1665. [Note : Deux soldats portant le nom Dufresne restent au Canada après leur service militaire — l’un appartenant à la compagnie de Saurel et l’autre à celle de La Colonelle. Bien que la plupart des chercheurs rattachent Julien à la compagnie de Saurel, certains avancent que, compte tenu de sa résidence ultérieure à Lorette, près de Québec, il pourrait plutôt avoir appartenu à la compagnie de La Colonelle, stationnée à Québec. Les deux compagnies arrivent à bord du même navire et participent aux mêmes campagnes militaires.]

À leur arrivée à l’été 1665, les compagnies de La Colonelle et de Saurel reçoivent pour mission de reconstruire et de garnir le fort Richelieu, un site stratégique situé sur la rivière Richelieu, plus tard rebaptisé fort de Saurel. En 1666, elles participent à une importante expédition française en territoire mohawk, contribuant à la destruction de plusieurs villages et réserves alimentaires dans le but de forcer une paix. La campagne s’avère un succès, et dès 1667, la Confédération iroquoise accepte de conclure des conditions de paix. Avec la fin des hostilités, de nombreux soldats reçoivent des concessions de terre afin de les inciter à s’établir dans la colonie.

Plan du Fort Richelieu, 1695 (Wikimedia Commons)

Une terre à la côte Champigny

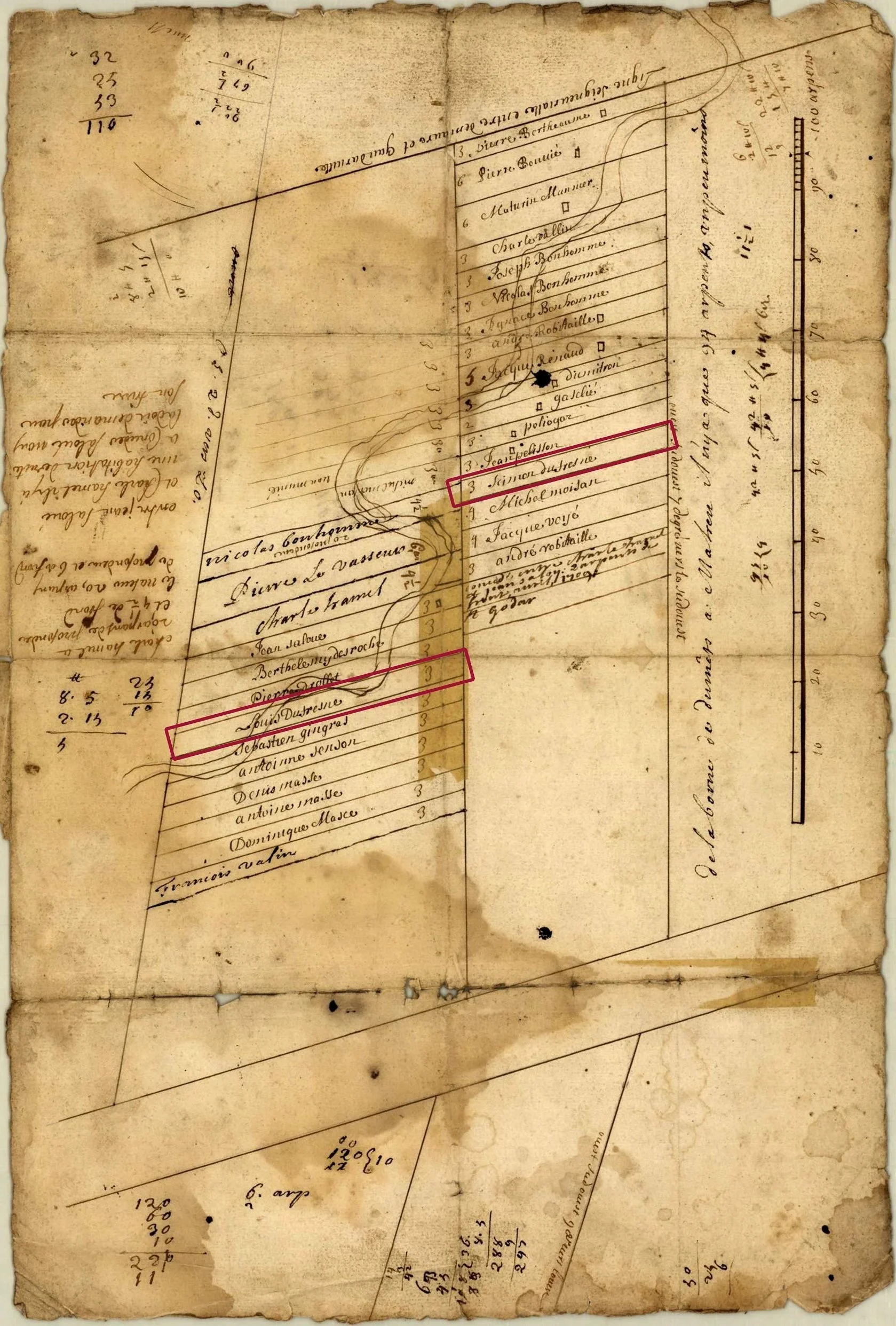

Le 28 avril 1669, Julien reçoit une concession de terre dans la seigneurie de Gaudarville. Située à la côte Champigny, elle mesure trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur. Elle est bordée par les terres de Gervais Bisson et Henri Larchevêque, par la route dite Champigny et par une autre route qui lui est parallèle. Julien s'engage à défricher et à cultiver la terre et à s'y installer lui-même (ou à demander à quelqu'un de le faire en son nom). La rente seigneuriale est de 60 sols et deux chapons vifs par an, plus deux deniers en cens.

[Aujourd’hui, la terre de Julien se situe probablement dans la partie ouest de la ville de Québec, à la limite entre le secteur Champigny (arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge) et le territoire de L’Ancienne-Lorette, près de la rivière du Cap Rouge.]

Plan d’arpentage illustrant deux rangs de terres longeant la ligne seigneuriale entre Maur et Gaudarville, où figurent les lots plus tard détenus par les fils de Julien, Simon et Louis (plan créé entre 1692 et 1725, Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Marguerite Berrin, Fille du roi

Marguerite Berrin, fille du marchand Pierre Berrin et de Louise Anblard (ou Anblart), naît vers 1655 dans la paroisse de Saint-Jean-en-Grève à Paris, en France.

L’église Saint-Jean-en-Grève, fondée dès le IXe siècle et située près de l’actuel Hôtel de Ville de Paris, sert de paroisse à la population marchande et artisanale du quartier. Reconstruite dans le style gothique entre les XIIIe et XVe siècles, elle se distingue par son clocher carré et son intérieur voûté, témoins de l’essor du quartier qu’elle dessert. Tout au long de l’époque moderne, elle joue un rôle central dans la vie civique et spirituelle du quartier de la Grève. Supprimée pendant la Révolution française, elle est désacralisée en 1790 puis démolie en 1797, sans laisser de trace visible.

Vue du pont Saint-Landry à Paris, avec l’église Saint-Jean-en-Grève à l’arrière-plan (gravure de 1657 par Israël Silvestre, Bibliothèque nationale de France)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

En 1672, à la suite du décès de son père, Marguerite quitte son pays natal pour tenter une nouvelle vie en Nouvelle-France. Fille du roi, elle apporte avec elle un trousseau de marchandises d’une valeur d’environ 700 livres — une somme nettement supérieure à celle de la plupart des autres Filles du roi.

Marguerite s’établit d’abord à Québec. Le 24 juin 1673, elle donne naissance à un fils né hors mariage, prénommé Jean Baptiste. Le père de l’enfant est Simon François Daumont de Saint-Lusson, officier militaire et explorateur français surtout connu pour son geste symbolique de prise de possession de l’intérieur du continent nord-américain au nom de la France.

Mariage et famille

Dans l’après-midi du 24 juin 1675, le notaire Romain Becquet rédige un contrat de mariage entre Julien Bouin dit Dufresne et Marguerite Berrin dans son étude à Québec. Julien a 35 ans, et Marguerite environ 20. Julien est qualifié d’habitant demeurant à Champigny, dans la seigneurie de Gaudarville, originaire de la paroisse Saint-Pierre d’Ancenis. [Montrelais se situe à environ 13 kilomètres à l’est d’Ancenis ; Julien mentionne probablement Ancenis comme lieu d’origine parce qu’il y a vécu avant d’émigrer en Nouvelle-France ou parce que cette localité est plus connue dans la région.] Marguerite est désignée comme résidente de Québec, originaire de la paroisse Saint-Jean-en-Grève à Paris.

Le contrat suit les normes de la Coutume de Paris. Le douaire coutumier est fixé à 300 livres, et le préciput à 200 livres. Marguerite apporte des marchandises évaluées à 700 livres, dont la moitié est versée dans leur communauté de biens. Julien s’engage à subvenir aux besoins du fils de Marguerite, Jean Baptiste, âgé de deux ans, jusqu’à l’âge de 15 ans. Aucun des deux futurs époux ne sait signer le contrat de mariage.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu'il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c'est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu'ils soient fils ou filles. Si l'un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l'autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires étaient dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

Le douaire désignait la part de propriété réservée par le mari à sa femme au cas où elle lui survivrait. Le préciput, sous le régime de la communauté de biens, était un avantage conféré par le contrat de mariage, généralement au conjoint survivant, lui accordant le droit de réclamer une somme d'argent ou un bien déterminé à la communauté avant le partage du reste.

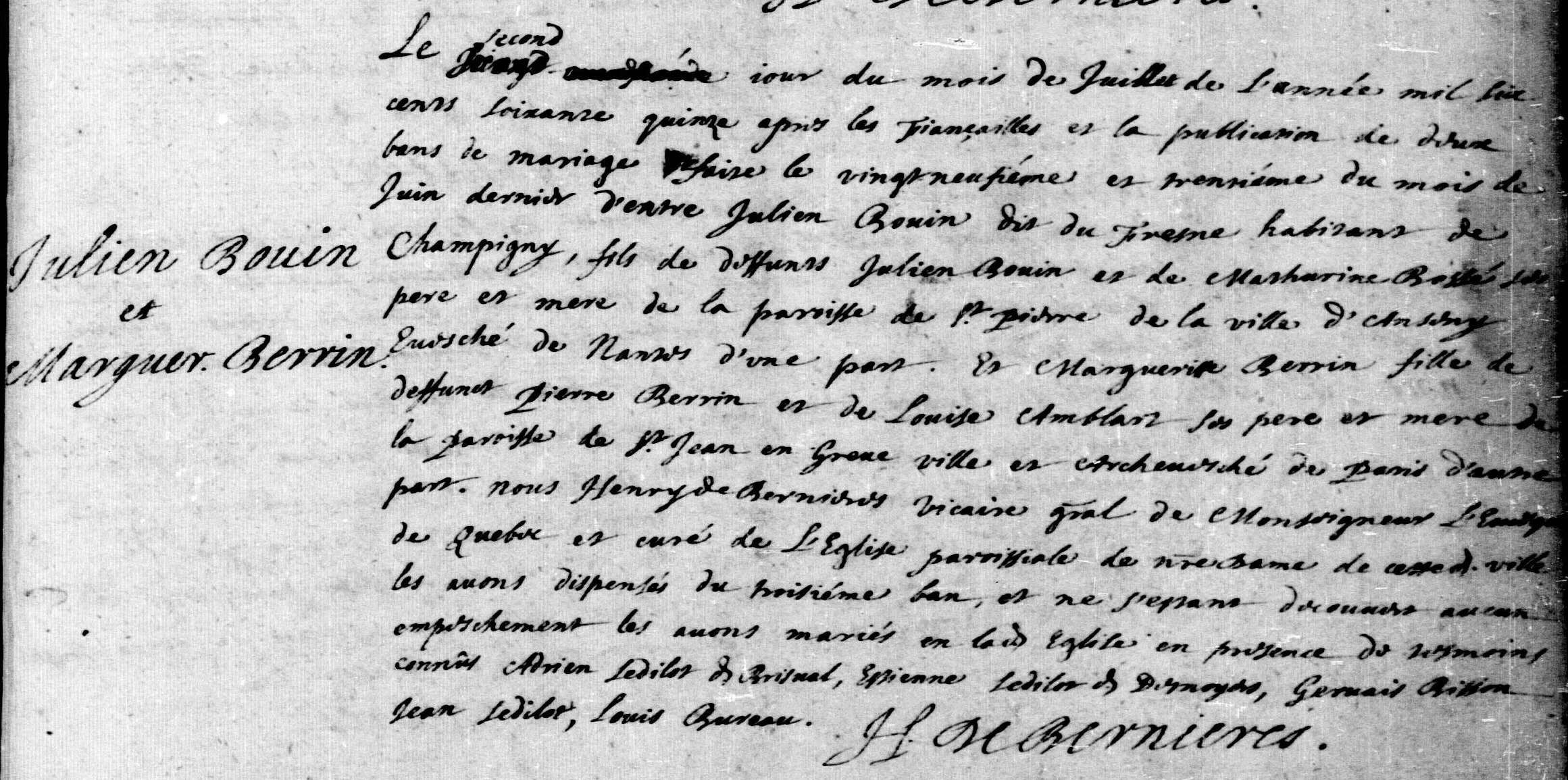

Le couple se marie le 2 juillet 1675 dans la paroisse Notre-Dame de Québec. Parmi les témoins figurent Adrien Sédilot dit Brisval, Étienne Sédilot dit Desnoyers, Gervais Bisson, Jean Sédilot et Louis Bureau.

Mariage de Julien Bouin dit Dufresne et Marguerite Berrin en 1675 (Généalogie Québec)

Julien et Marguerite s’établissent à L’Ancienne-Lorette et ont un fils :

Charles François (1676–1746)

Décès de Marguerite Berrin

Les circonstances du décès de Marguerite Berrin demeurent inconnues. Elle meurt à un moment situé entre la naissance de son dernier enfant, le 13 mai 1676, et le 5 avril 1679. À cette dernière date, Jean Baptiste, âgé de cinq ans, est confié en adoption à Vincent Poirier, capitaine de milice de la côte Saint-Michel. Julien déclare ne pas avoir les moyens d’élever l’enfant. L’acte d’adoption est rédigé par le notaire Romain Becquet.

Au recensement de 1681 en Nouvelle-France, Julien et son fils Charles François sont recensés dans la seigneurie de Gaudarville. Julien possède douze arpents de terre en valeur, mais ne détient ni bestiaux ni fusil.

Recensement de 1681 en Nouvelle-France pour Julien et Charles « Boin » (Bibliothèque et Archives Canada)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Les secondes noces de Julien

Dans l’après-midi du 16 juillet 1684, le notaire Gilles Rageot rédige un contrat de mariage entre Julien et Jeanne Rivaud. Julien est mentionné comme un habitant de la côte Champigny, paroissien de Notre-Dame-de-Lorette et veuf de Marguerite Berrin. Jeanne est décrite comme la fille de Pierre Rivaud et de Marie Quequejeu (parfois écrit « Quelquejeu »). Le contrat ne précise pas qu’elle est également la veuve de Pierre Dorais. Julien a alors 44 ans ; Jeanne, seulement 15.

Julien apporte sa terre à la communauté de biens : une concession située dans la seigneurie de Gaudarville, à la côte Champigny, mesurant trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur, comprenant une maison et un hangar. Huit arpents sont en terres labourables, six ou sept « à la pioche », et « le reste en hauts bois ».

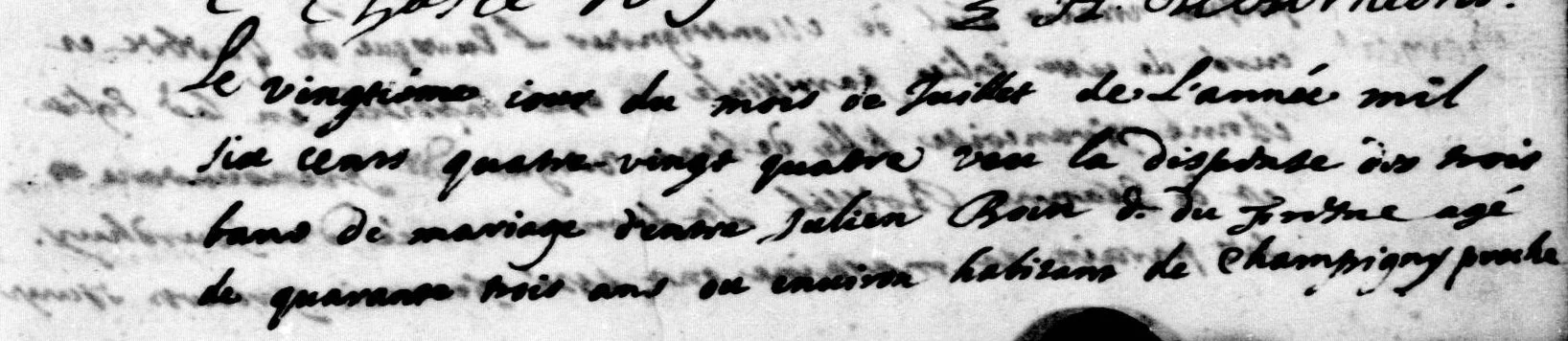

Le couple se marie quatre jours plus tard, le 20 juillet 1684, dans la paroisse Notre-Dame de Québec.

Mariage entre Julien Bouin dit Dufresne et Marie Jeanne Rivaud en 1684 (Généalogie Québec)

Les morts controversées du mari et de la mère de Jeanne

En mai 1684, Pierre Dorais et sa belle-mère, Marie Quequejeu, sont accusés d’inceste à Québec — l’un des crimes moraux et juridiques les plus graves en Nouvelle-France. Quequejeu, ancienne Fille du roi et veuve, perd son mari en 1681 et, peu après, marie sa fille aînée Jeanne, alors âgée de seulement 13 ans, à Dorais, un coureur des bois dans la trentaine. Trois ans plus tard, des rumeurs circulent selon lesquelles Marie et Pierre entretiendraient une relation sexuelle, et certains témoignages prétendent même que Marie aurait donné naissance à un enfant issu de cette liaison et l’aurait tué. Bien qu’aucune accusation formelle d’infanticide ne soit déposée, tous deux sont condamnés à mort pour inceste.

Plutôt que de porter l’affaire devant le Conseil souverain — l’autorité judiciaire compétente — l’intendant Jacques de Meulles traite l’affaire lui-même, contournant la procédure légale habituelle. Le 13 mai 1684, il les déclare coupables et ordonne leur exécution dès le lendemain. Aucun procès-verbal n’est rédigé, aucun témoignage n’est enregistré, et aucun recours n’est possible. Les documents conservés indiquent qu’ils sont exécutés « par ordre de justice », vraisemblablement par pendaison, puis inhumés dans des cimetières paroissiaux.

Sépultures de Marie Quequejeu et Pierre Dorais en 1684 (Généalogie Québec)

L’affaire soulève une vive inquiétude à l’époque. Le procureur général Denis-Joseph Ruette d’Auteuil se plaint auprès de la couronne française, reprochant à de Meulles d’avoir outrepassé son autorité en jugeant et en exécutant les accusés sans respecter le droit. Le ministre français Seignelay réprimande l’intendant pour avoir agi sans compétence légale et lui interdit de telles pratiques à l’avenir. Si la véracité de l’accusation d’inceste demeure incertaine — aucune preuve formelle ne subsiste — l’affaire devient tristement célèbre comme exemple d’abus judiciaire et d’un dangereux mélange de panique morale et de pouvoir arbitraire dans la Nouvelle-France coloniale.

Le remariage de Jeanne

À seulement 15 ans, Jeanne Rivaud devient veuve après l’exécution de son mari en mai 1684. Dans la société étroite et instable de la Nouvelle-France, sa jeunesse — combinée au scandale qui entoure sa famille — la rend socialement précaire et économiquement vulnérable. Moins de deux mois plus tard, elle se remarie. Julien Bouin dit Dufresne, un ancien soldat et habitant âgé de 44 ans, devient son second mari. Si l’écart d’âge — plus de trente ans — peut sembler surprenant aujourd’hui, dans le contexte colonial, ce mariage est un choix pragmatique : Julien lui offre stabilité, ressources et une chance de rétablir sa position dans la communauté. Ce remariage rapide s’inscrit dans les normes sociales de l’époque, qui encouragent les jeunes veuves à se remarier sans tarder.

Julien et Jeanne s’installent à L’Ancienne-Lorette et ont quatre enfants :

Simon (vers 1687–1724)

Marie Renée (1690–1706)

Louis (ca. 1693–1743)

Claude (1696–?)

[Après son second mariage, Jeanne apparaît sous un autre nom dans certains documents : Beaubry, Beaudry ou Gaudry. L’origine de ce nom est inconnue ; il pourrait refléter une tentative de rompre avec son ancienne identité.]

Décès de Jeanne et Julien

Jeanne Rivaud meurt à une date située entre la naissance de son dernier enfant et le 8 mai 1710, jour où elle est mentionnée comme décédée dans un acte notarié. Ce jour-là, le notaire Jean-Étienne Dubreuil dresse un acte de partage de terre entre Julien et son fils Charles François. Le document indique qu’un accord avait été conclu après le décès de Marguerite Berrin, consigné par le prêtre de Notre-Dame-de-Lorette, mais que l’acte original a été perdu. Julien et Charles François s’étaient entendus pour diviser la terre en parts égales. Charles François, ayant beaucoup investi dans sa portion — notamment par la construction de bâtiments — cherche à faire officialiser les termes de cet accord disparu.

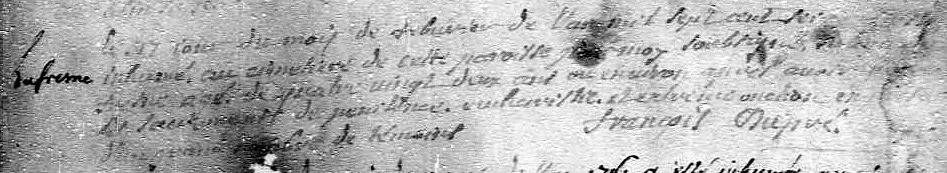

Julien Bouin dit Dufresne meurt à l’âge de 75 ans. Il est inhumé le 17 février 1716 dans le cimetière paroissial de Notre-Dame-de-l’Annonciation à L’Ancienne-Lorette, « en présence de nombreux témoins ».” [L’acte de sépulture indique à tort qu’il est âgé d’environ 82 ans.]

Sépulture de Julien Bouin dit Dufresne en 1716 (Généalogie Québec)

La vie de Julien Bouin dit Dufresne et de Marguerite Berrin illustre les ambitions sociales et démographiques de la Nouvelle-France au XVIIe siècle. Julien, ancien soldat du régiment de Carignan-Salières, et Marguerite, Fille du roi originaire de Paris, incarnent le projet colonial fondé sur la terre, le mariage et la famille. Leur union, bien que brève — écourtée par la mort prématurée de Marguerite —, jette les bases d’un héritage durable. Leur fils, Charles François, transmet le nom de famille aux générations suivantes, tandis que leur histoire demeure un témoignage des défis et de la résilience propres à la vie coloniale en Amérique française.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Montrelais (Saint-Pierre) B 1611(février)-1648(janvier) », images numérisées, Archives départementales de Loire-Atlantique (https://archives-numerisees.loire-atlantique.fr/v2/ark:/42067/1b40f62fd131ed205c25e87a658e49f0 : consulté le 6 août 2025), baptême de Julien Bouin, 20 mars 1640, Montrelais (St-Pierre), image 96 sur 165.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/58918 : consulté le 6 août 2025), baptême de Jean Baptiste Daumont, 24 juin 1673, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67134 : consulté le 6 août 2025), mariage de Julien Bouin Dufresne et Marguerite Berrin, 2 juil. 1675, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67273 : consulté le 6 août 2025), mariage de Julien Boin Dufresne et Jeanne Rivault, 20 juil. 1684, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/69459 : consulté le 6 août 2025), sépulture de Marie Quequejeu (et Pierre Doret ; sur la même page), 14 mai 1684, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/79045 : consulté le 7 août 2025), sépulture de Julien Dufresne, 17 fév. 1716, L'Ancienne-Lorette (Notre-Dame-de-L’Annonciation).

« Seigneurie de Gaudarville et seigneurie de Fossambault - Registre des titres de concessions », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/4751987?docref=R-1Gd2jwaAuDIfvuXZ9odw : consulté le 26 août 2025), concession de terre à Jullien Bouin, 28 avr. 1669, images 149-150 sur 420.

« Actes de notaire, 1665-1682 // Romain Becquet », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064892?docref=-6rOIoWQcB9NdEALeBEvCA : consulté le 6 août 2025), contrat de mariage de Julien Bouin et Marguerite Berrin, 24 juin 1675, images 901-902 sur 954.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064894?docref=E1PuX0SEODo1XkEtQwYHtQ : consulté le 6 août 2025), adoption de Jean Baptiste Daumont, 5 avr. 1679, image 247 sur 1 105.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NF-49NX-S?cat=1171570&i=541&lang=en : consulté le 6 août 2025), contrat de mariage de Julien Bouin et Jeanne Rivaud, 16 juil. 1684, images 542-543 sur 1 327; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1708-1739 // Jean-Etienne Dubreuil », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53LC-HPVK?cat=746806&i=206&lang=en : consulté le 7 août 2025), accord et partage entre Julien Bouin et Charles Bouin, 8 mai 1710, images 207-209 sur 2 988 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 6 août 2025), ménage de Julien Boin, 14 nov. 1681, seigneurie de Godarville, page 52 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/bouin/-dufresne : consulté le 6 août 2025), fiche de Julien Bouin / Dufresne (fiche 240506), mise à jour le 16 janv. 2017.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/4418 : consulté le 6 août 2025), entrée du dictionnaire pour Julien BOUIN DUFRESNE et Marguerite BERRIN, union 4418.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/5449 : consulté le 6 août 2025), entrée du dictionnaire pour Julien BOUIN DUFRESNE et Marie Jeanne RIVAUD, union 5449.

Peter Gagné, Kings Daughters & Founding Mothers: the Filles du Roi, 1663-1673, Volume One (Orange Park, Florida : Quintin Publications, 2001), 87.

Jack Verney, The Good Regiment: The Carignan-Salières Regiment in Canada, 1665–1668 (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1991), 183.

Jean-Guy Pelletier, « SAUREL, PIERRE DE », dans Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 (https://www.biographi.ca/fr/bio/saurel_pierre_de_1F.html : consulté le 7 août 2025), Université Laval/University of Toronto, 2003.

Mona Rainville, « La triste fin de Marie Quelquejeu, fille du roi », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, volume 65, numéro 4, pages 323-325.