Jean Costé & Anne Martin

Découvrez l’histoire de Jean Costé/Côté et Anne Martin, parmi les tout premiers pionniers de la Nouvelle-France. Ils ont contribué à établir la première communauté agricole de Beauport et sont devenus les ancêtres de presque tous les Côté d’Amérique du Nord. Cette généalogie détaillée retrace leur vie, leurs terres et leur héritage au Québec du XVIIᵉ siècle.

Click here for the English version

Jean Costé & Anne Martin

Parmi les premiers colons de Québec et de Beauport

Jean Costé (ou Côté) naît en France. Ses origines exactes, les noms de ses parents et sa date de naissance demeurent inconnus. Il arrive vraisemblablement en Nouvelle-France en 1635.

Note sur l’arrivée de Jean : de nombreux récits généalogiques affirment que Jean Costé arrive à Québec le 20 juillet 1635, en attribuant cette information aux Relations des Jésuites. En réalité, aucun détail de ce genre ne figure dans la Relation de 1635 (Volume I en français / Volume VII dans l’édition anglaise de Thwaites), qui se concentre uniquement sur les activités missionnaires et ne contient ni registre d’arrivée ni mention de Costé. La date apparaît uniquement dans la Liste des missionnaires jointe au Volume 71 des Jesuit Relations and Allied Documents de Thwaites, où l’on indique que le père François-Joseph Le Mercier « arriva au Canada le 20 juillet 1635 ». Il semble que des auteurs ultérieurs aient confondu cette mention résumée d’un missionnaire avec un véritable enregistrement dans la Relation, attribuant ainsi à tort cette date à l’arrivée de Costé. Le seul document contemporain qui confirme la présence de Costé à Québec en 1635 est son acte de mariage, en novembre de la même année.

Anne Martin naît vers 1603 en France. Comme pour son futur époux, ses origines exactes et les noms de ses parents restent inconnus. Fille à marier, elle arrive probablement au Canada la même année que Jean, peut-être même à bord du même navire.

La vie en Nouvelle-France dans les années 1630

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Lorsque Jean Costé et Anne Martin arrivent vraisemblablement en 1635, la Nouvelle-France n’est encore qu’un fragile avant-poste le long du fleuve Saint-Laurent, administré par la Compagnie des Cent-Associés. À la suite de l’occupation anglaise de Québec entre 1629 et 1632, les Français cherchent à reconstruire et à repeupler la colonie. En 1635, la population totale ne dépasse sans doute pas 250 à 300 habitants, concentrés à Québec et dans le tout nouveau poste de Trois-Rivières. Le recrutement en France vise alors des ouvriers qualifiés, des agriculteurs et des engagés, à qui l’on offre le passage, des provisions et la promesse de terres. Des missionnaires jésuites sont également envoyés pour renforcer l’influence catholique.

La vie quotidienne se caractérise par l’isolement, l’agriculture de subsistance et la dépendance envers les alliances avec les nations autochtones pour le commerce et la survie. Les maisons sont de simples constructions en bois, la nourriture provient des jardins, de la chasse, de la pêche et du troc avec les Autochtones, et la pratique religieuse rythme la vie communautaire. C’est dans cette petite société, à la fois vulnérable et soudée, que Jean Costé et Anne Martin commencent leur vie en Nouvelle-France.

Mariage et enfants

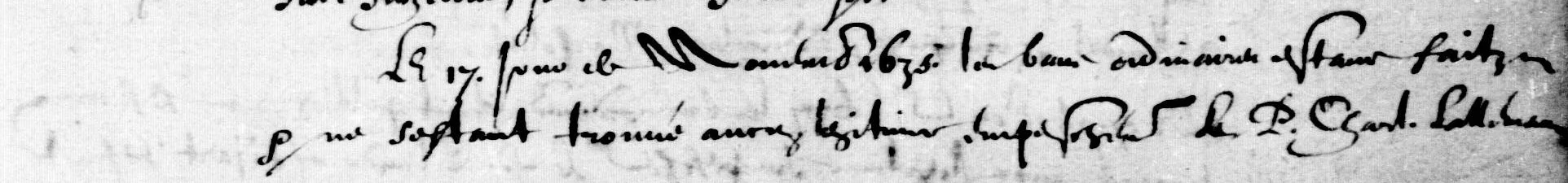

Jean et Anne se marient le 17 novembre 1635 à Québec, lors d’une cérémonie célébrée par le prêtre jésuite Charles Lallemant. Leurs témoins sont Guillaume Couillard et Robert Giffard. Ils ne sont alors que le sixième couple à s’unir en Nouvelle-France.

Mariage de Jean « Cotté » et Anne Martin en 1635 (Généalogie Québec)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Le couple s’établit dans le petit bourg de Québec, où il élève une famille de huit enfants :

Louis (1636–avant 1669), épouse Élisabeth Langlois

Simone (1637–après 1698), épouse Pierre Soumande

Martin (1639–1710), épouse Suzanne Pagé

Mathieu (1642–1696), épouse Élisabeth Gravel

Jean (1644–avant 1722), épouse Anne Couture

Noël (1646–1701), épouse Hélène Graton

Marie (1648–1648)

Louise (1650–avant 1696), épouse Jean Grignon

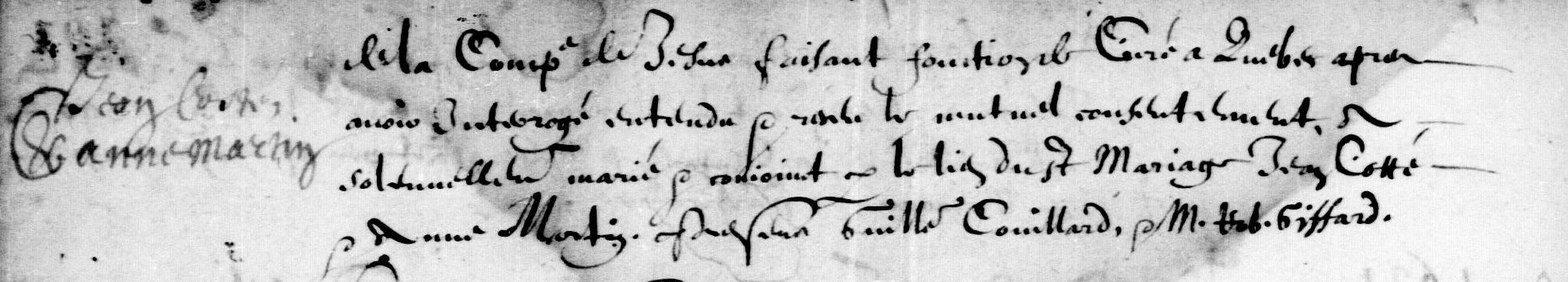

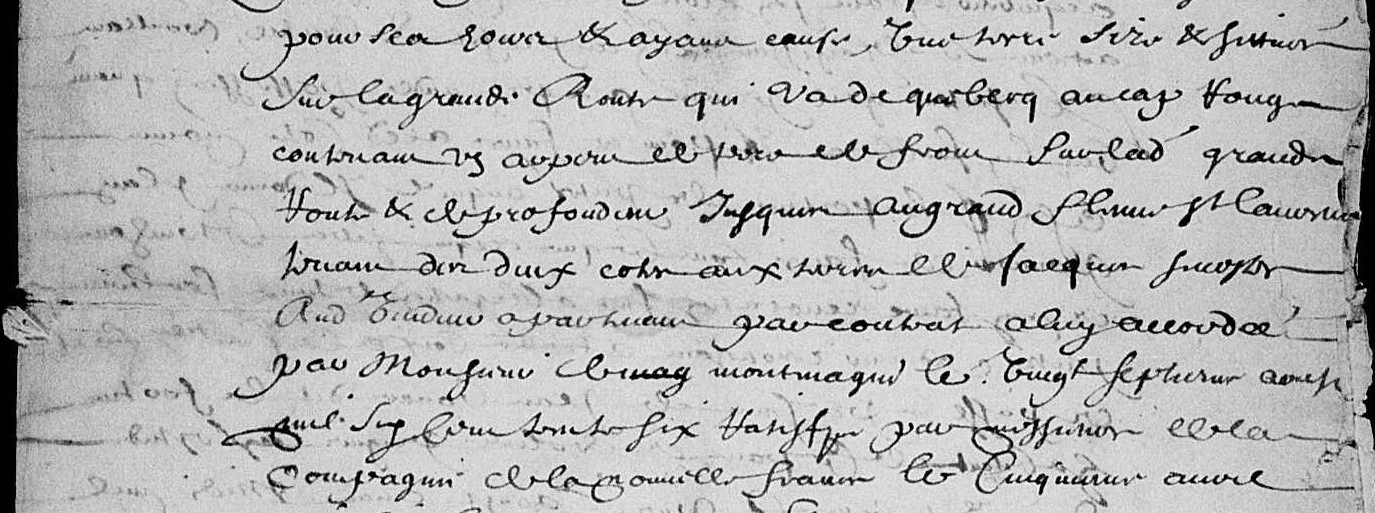

Copie de la concession foncière de Beauport à Jean Costé en 1645 (page 1 sur 3) (FamilySearch)

Un domicile à Beauport

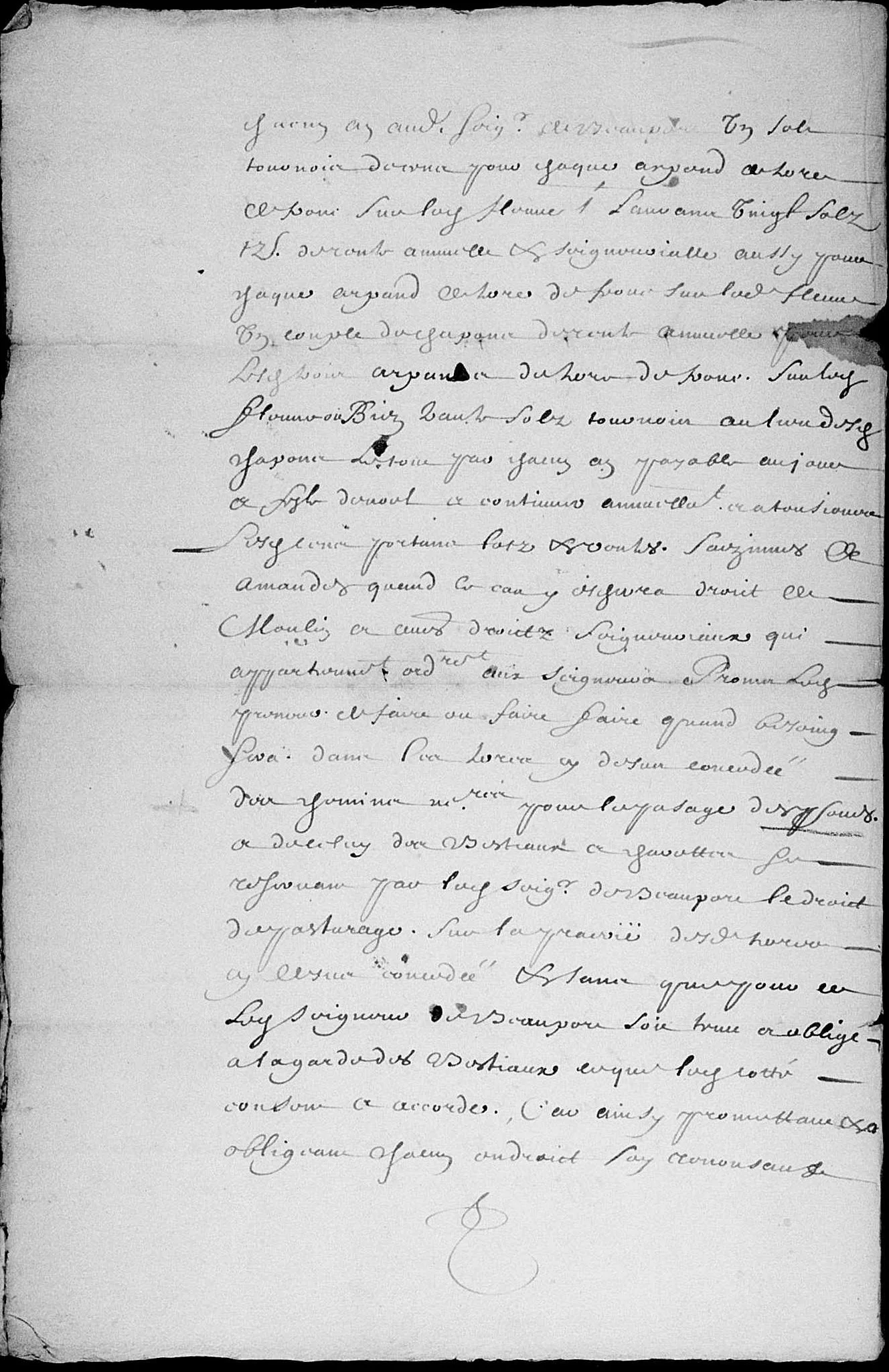

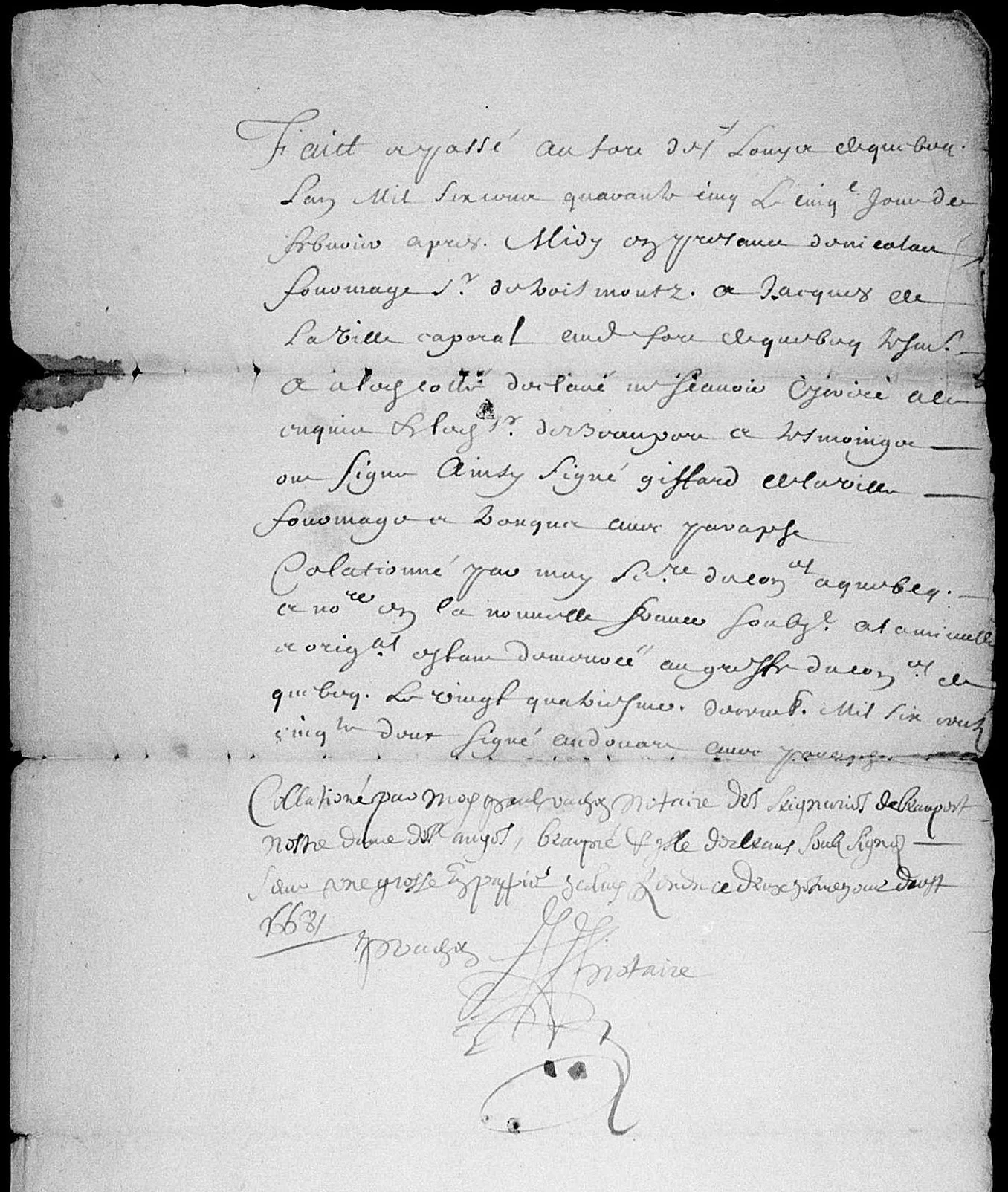

Peu après leur mariage, vers 1635, Jean obtient verbalement de Robert Giffard une concession de terre dans sa seigneurie de Beauport. La propriété se situe près des chutes Montmorency, entre les rivières Beauport et Montmorency. Elle mesure trois arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent et s’étend sur toute la profondeur de la seigneurie, soit environ 126 arpents. Ses voisins immédiats sont Zacharie Cloutier et Noël Langlois.

Cette concession est officiellement consignée dix ans plus tard, dans l’après-midi du 5 février 1645, par le notaire Guillaume Tronquet. Selon l’entente, Jean doit verser chaque année 20 sols et deux chapons de rente seigneuriale par arpent de front. L’acte précise qu’il ne sait pas signer son nom.

Copie de la concession foncière de Beauport à Jean Costé en 1645 (page 2 sur 3) (FamilySearch)

Copie de la concession foncière de Beauport à Jean Costé en 1645 (page 3 sur 3) (FamilySearch)

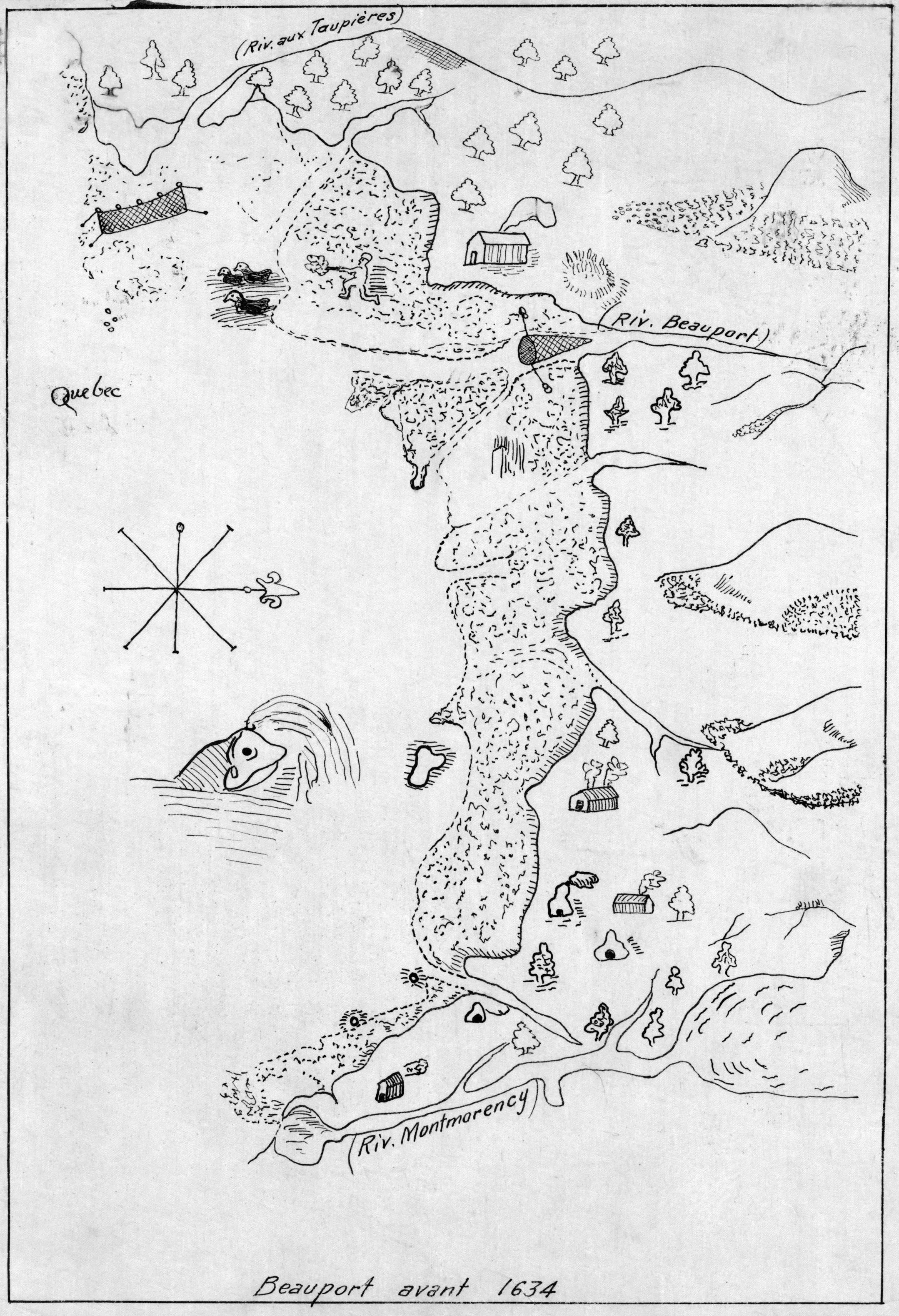

Plan de la seigneurie de Beauport avant 1634, copié par un auteur non identifié d’après l’original réalisé par Samuel de Champlain (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Transactions foncières et dernières années

En plus de sa concession initiale à Beauport, Jean reçoit le 27 août 1636 une autre terre, octroyée par le gouverneur Charles de Montmagny au nom de la Compagnie de la Nouvelle-France. Cette parcelle, située sur la « grande Route qui va de quebecq au cap Rouge », mesure un arpent de front sur la route et s’étend en profondeur jusqu’au fleuve Saint-Laurent. Elle est voisine de la terre de Jacques Sevestre. Selon l’entente, Jean doit payer six livres de cens par arpent de front. On ignore si Jean et Anne ont jamais habité cette propriété, qui se situerait aujourd’hui près de la tour Martello sur les plaines d’Abraham. L’acte de concession original n’a pas survécu, mais il est mentionné dans un acte de vente daté de 1652.

Extrait de la vente de 1652 décrivant la terre de Jean près de Québec (FamilySearch)

Le 21 juillet 1641, Jean et son voisin Noël Langlois concluent un contrat avec la Compagnie de la Nouvelle-France pour fournir 500 bottes de foin moyennant 80 livres. L’acte, rédigé par le notaire Martial Piraube au fort Saint-Louis de Québec, précise que les deux hommes ne savent pas signer et apposent leur marque.

Les marques de Jean Costé et Noël Langlois sur le contrat de 1641 (FamilySearch)

Vers 1642, Jean acquiert un emplacement en haute-ville de Québec, situé entre « la terre appartenant à l’église paroissiale » et « la maison et terre appartenant à Martin Boutet ». Mesurant 150 pieds de front sur 60 pieds de profondeur, le lot comporte une petite maison évaluée à 450 livres. Le 15 novembre 1649, Jean et Anne vendent cette propriété à Pierre Soumande pour 300 livres, dans le cadre du contrat de mariage de ce dernier avec leur fille Simone. [L’emplacement correspond approximativement au coin actuel des rues du Trésor et de Buade, où se trouve aujourd’hui le Café Buade.]

Bien qu’il possède une maison à Québec, Jean y réside probablement à l’occasion, conservant depuis 1635 sa concession de Beauport comme résidence principale.

Le 11 août 1652, Jean vend sa terre de la « grande Route qui va de quebecq au cap Rouge » au maître-arquebusier Antoine Leboesme dit Lalime pour 300 livres, payables en marchandises provenant du magasin de la Compagnie des Habitants. L’acheteur assume toutes les obligations futures de cens et de rente. L’acte, rédigé par le notaire Rolland Godet, décrit Jean comme habitant de la Nouvelle-France.

Conflit avec les Iroquois

Entre 1650 et 1660, Québec et les établissements environnants, dont Beauport, vivent sous la menace constante d’attaques haudenosaunee (iroquoises). Après la destruction de la Confédération huronne-wendate en 1648–1649, les Français perdent un allié essentiel et un rempart dans le commerce des fourrures. Les Iroquois, en particulier les Mohawks, tournent alors leur attention vers les établissements français, menant des raids rapides pour perturber l’agriculture, capturer des prisonniers et contrôler les routes commerciales le long du fleuve Saint-Laurent.

Pour les habitants de Beauport, le danger est constant. Les cultivateurs risquent d’être attaqués à portée de vue de leur maison ; certains sont tués ou enlevés en travaillant aux champs ou en se déplaçant entre concessions. Si la ville fortifiée de Québec est rarement prise pour cible, les habitations en périphérie demeurent vulnérables, et plusieurs fermes isolées sont abandonnées. Le quotidien s’adapte : des gardes montent la surveillance pendant que d’autres travaillent, des sentinelles patrouillent les débarcadères, et tout déplacement au-delà des murs de Québec exige une escorte armée.

À la fin des années 1650, la situation s’aggrave. Les Iroquois consolident leur contrôle sur le commerce à l’ouest et accentuent la pression sur les établissements français. En 1660, Adam Dollard des Ormeaux et ses compagnons interceptent une importante troupe iroquoise au Long-Sault, freinant ce qui aurait pu être une attaque d’envergure contre Ville-Marie (Montréal). Bien que les raids contre Québec et Beauport se poursuivent, cet affrontement offre un répit crucial jusqu’à l’arrivée du régiment de Carignan-Salières en 1665, qui marque un tournant dans le conflit.

Pendant ces années périlleuses, les familles cherchent la sécurité dans le rapprochement. Jean et Noël Langlois choisissent de s’installer à proximité l’un de l’autre, Jean louant pour 5 sols par an une petite portion de la propriété de Langlois. Jean et Anne y construisent une modeste maison et y restent jusqu’à ce que la menace se dissipe, puis regagnent leur concession de Beauport.

Le dernier acte notarié connu concernant Jean date du 3 février 1653, lorsqu’il remet une somme de [trente ?] livres à son gendre Pierre Soumande, maître-taillandier. L’acte, rédigé par le notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain à Québec, le décrit comme habitant de la côte de Beauport et précise qu’il ne sait pas signer son nom. Cette transaction constitue le dernier document connu avant son décès.

Décès de Jean Costé

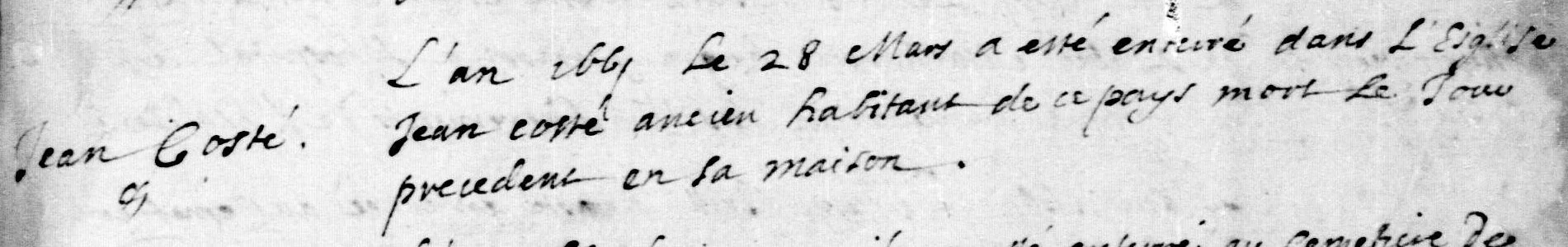

Jean Costé meurt le 27 mars 1661. Il est inhumé le lendemain à l’intérieur de l’église paroissiale de Québec. L’acte de sépulture indique :

« L’an 1661 Le 28 Mars a esté enterré dans L’Esglise Jean costé ancien habitant de ce pays mort Le Jour precedent en sa maison. »

Sépulture de Jean Costé en 1661 (Généalogie Québec)

Anne Martin dans les recensements

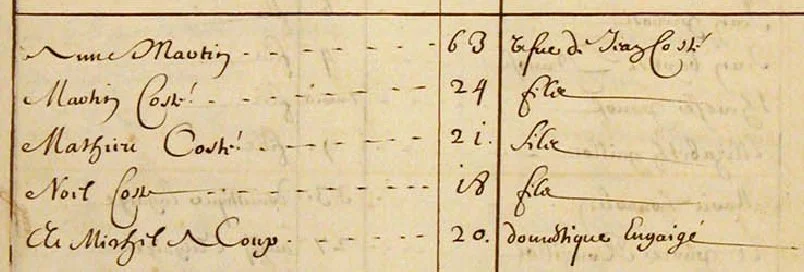

Cinq ans après le décès de Jean, le recensement de 1666 en Nouvelle-France mentionne Anne, âgée de 63 ans, vivant à Beauport avec ses trois fils et un domestique nommé Michel Aloup.

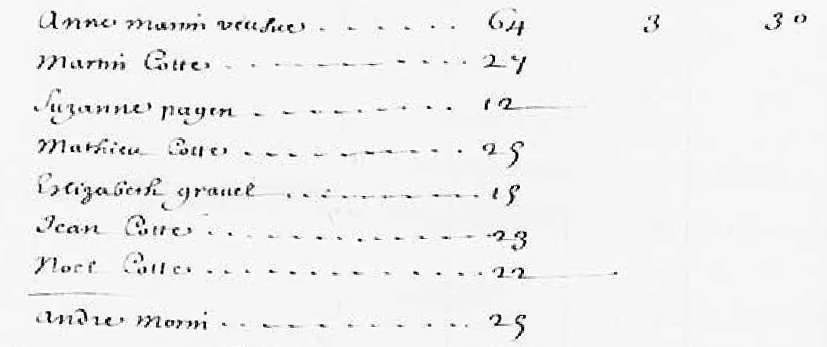

Recensement d’Anne Martin et sa famille en 1666 (Bibliothèque et Archives Canada)

L’année suivante, le recensement la situe encore à Beauport, cette fois avec ses fils, leurs épouses et André Morin (probablement un domestique). Le ménage possède alors 30 arpents de terre « en valeur » (défrichée et cultivée), ainsi que trois bestiaux.

Recensement d’Anne Martin et sa famille en 1667 (Bibliothèque et Archives Canada)

Anne n’apparaît pas dans le recensement de 1681. Elle vit probablement chez l’un de ses enfants et a été omise par le recenseur. Sa prochaine mention connue remonte au 7 juin 1683, lorsque le notaire Paul Vachon enregistre une quittance que lui remet Noël Langlois. Il s’agit de sa dernière apparition dans les archives notariales avant son décès.

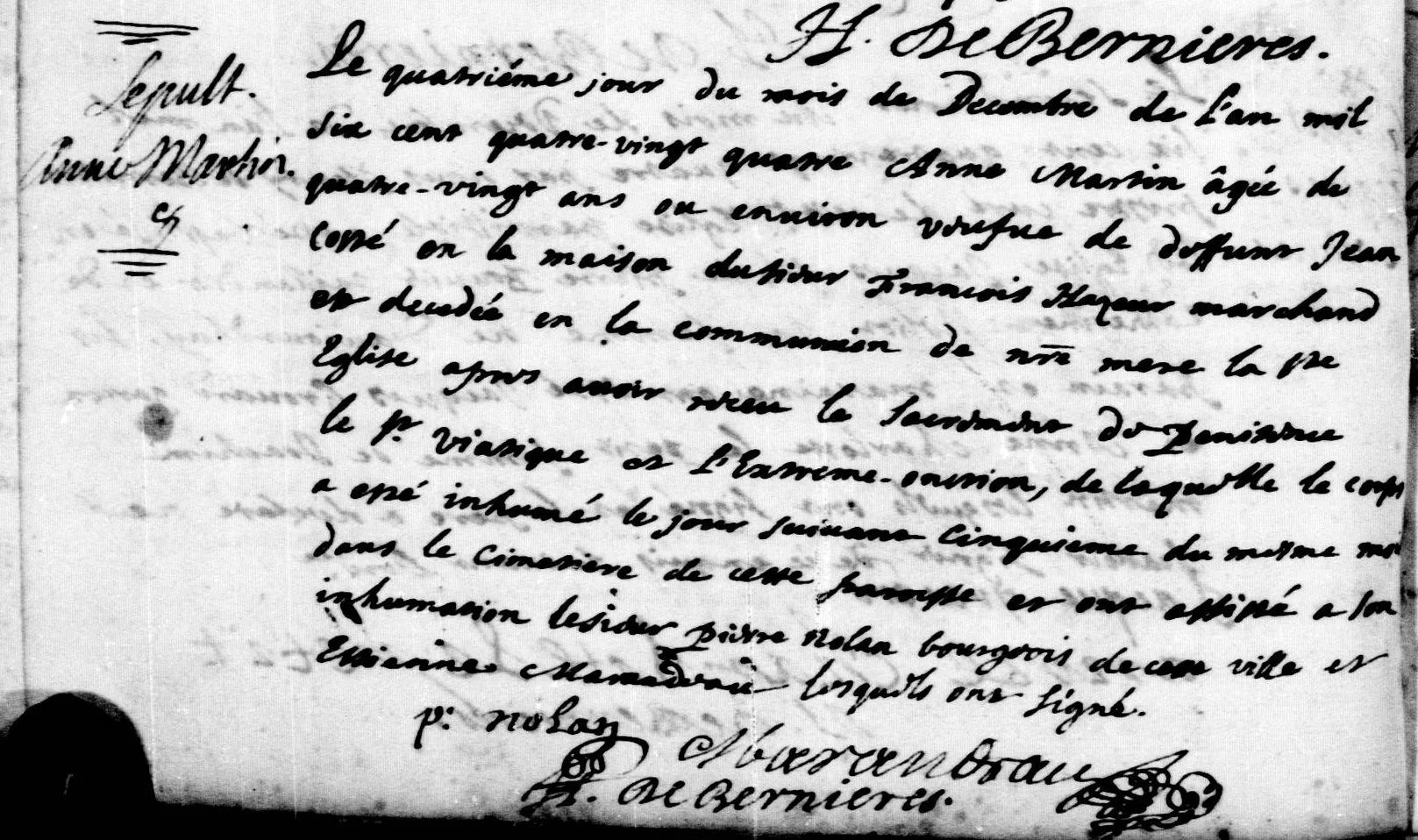

Décès d’Anne Martin

Anne Martin survit à son mari de plus de vingt ans. Elle meurt à environ 81 ans le 4 décembre 1684, dans la maison du marchand François Hazeur à Québec. Elle est inhumée le lendemain dans le cimetière paroissial de la ville.

Sépulture d’Anne Martin en 1684 (Généalogie Québec)

L’héritage de la famille Côté

Plaque Les premiers colons de Québec (Christian Lemire 2007, © Ministère de la Culture et des Communications)

Selon l’Association des Côté d’Amérique, Jean est compté parmi les pionniers fondateurs de Québec et figure parmi les huit premiers défricheurs de Beauport. Une grande partie des Côté du Québec — et de nombreux Côté en Amérique du Nord — descendent de Jean Costé et d’Anne Martin. Par ailleurs, selon l’Institut de la statistique du Québec (données 2006), le patronyme Côté se classe au 4e rang des noms les plus fréquents au Québec.

Les noms de Jean Costé et d’Anne Martin figurent également sur la plaque Les premiers colons de Québec, apposée sur le monument Louis Hébert.

De leur établissement au milieu du XVIIe siècle jusqu’à leur décès à Beauport et à Québec, Jean Costé et Anne Martin incarnent l’esprit des pionniers qui façonnent la Nouvelle-France naissante. Leur union en 1635 marque le début d’une vie consacrée au travail de la terre, à l’édification d’un foyer et à la participation active au développement des premières communautés de la colonie. À travers les hivers rigoureux, les contraintes du régime seigneurial et les menaces constantes de conflit, ils laissent une empreinte durable. Aujourd’hui, leur descendance, qui s’étend à presque tous les Côté d’Amérique du Nord, témoigne de leur rôle fondateur et perpétue leur mémoire dans l’histoire et le patrimoine du Québec.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66322 : consulté le 12 août 2025), mariage de Jean Cotte et Anne Martin, 17 nov. 1635, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/68904 : consulté le 12 août 2025), sépulture de Jean Coste, 28 mars 1661, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/69483 : consulté le 12 août 2025), sépulture d’Anne Martin, 5 déc. 1684, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Actes de notaire, 1643-1648 // Guillaume Tronquet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-QDJB?cat=1176008&i=704&lang=en : consulté le 13 août 2025), concession de terre par Robert Giffard à Jean Cotté, 5 févr. 1645 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1652-1653 // Rolland Godet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-QZPB?cat=1176075&i=1391&lang=en : consulté le 13 août 2025), vente de terre par Jean Costé à Antoine Leboesme dit Lalime, 11 août 1652 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1626-1645 // Martial Piraube », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-QCB3?cat=1176010&i=1126&lang=en : consulté le 13 août 2025), accord entre Jean Costé et Noël Langlois, et la Compagnie de la Nouvelle-France, 21 juil. 1641 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1634, 1649-1663 // Guillaume Audouart », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-32MN?cat=1171569&i=91&lang=en : consulté le 13 août 2025), contrat de mariage de Pierre Soumande et Simone Costé, 15 nov. 1649 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-32F6?cat=1171569&i=678&lang=en : consulté le 13 août 2025), transport d’une somme d’argent de Jean Costé à Pierre Soumande, 3 févr. 1653.

« Actes de notaire, 1644-1693 // Paul Vachon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-LT3C?cat=1170052&i=583&lang=en : consulté le 13 août 2025), quittance de Noël Langlois à Anne Martin, 7 juin 1683 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consulté le 12 août 2025), ménage d’Anne Martin, 1666, Beauport, page 66 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318856 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada, 1667 », Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 12 août 2025), ménage d’Anne Martin, 1667, Beauport, page 53 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/225 : consulté le 12 août 2025), entrée du dictionnaire pour Jean COTE et Anne MARTIN, union 225.

Jacqueline Côté, François Côté and Stéphane Côté, « Jean Costé, l’ancêtre », Association des Côté d’Amérique (https://association-cote.com/2011/index.php/jean-coste-lancetre/ : consulté le 13 août 2025) ; citant : Michel Langlois, Les ancêtres Beauportois (1634-1760), et Alfred Cambray, Robert Giffard, Premier Seigneur de Beauport et Les origines de la Nouvelle-France.

Jacques Saintonge, Nos Ancêtres volume 6 (Ste-Anne-de-Beaupré, Éditions Ste-Anne-de-Beaupré, 1983), page 49.

John Boyko, « Compagnie des Cent-Associés », dans l'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada (https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/compagnie-des-cent-associes : consulté le 12 août 2025), 16 déc. 2013.

« Iroquois Wars », The Canadian Encyclopedia, publié le 7 févr. 2006, Historica Canada (https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/iroquois-wars : consulté le 13 août 2025).

« Famille Côté », Le Québec : Une histoire de famille (http://lequebecunehistoiredefamille.com/capsule/cote : consulté le 30 janv. 2019).