Jacques Surprenant dit Sansoucy & Jeanne Denault

Découvrez l’histoire de Jacques Surprenant dit Sansoucy— un soldat du régiment de Carignan-Salières originaire de Saint-Martin-des-Pézerits (Orne, Perche)—et de Jeanne Denault/Denot, Fille du Roi de Paris. Mariés en 1678 à La Prairie, près de Montréal, ils s’établissent à Saint-Lambert et fondent la lignée Surprenant en Nouvelle-France, dont les descendants se répandent au Québec puis jusqu’au Vermont.

Click here for the English version

Jacques Surprenant dit Sansoucy & Jeanne Denault

De soldat et Fille du roi à colons en Nouvelle-France

Jacques Surprenant dit Sansoucy, fils de Jacques Surprenant et Louise Roquet, naît vers 1645 à Saint-Martin, Perche, en France. Selon le PRDH (Programme de recherche en démographie historique), ce lieu correspond à l’actuelle commune rurale de Saint-Martin-des-Pézerits, située dans le département de l’Orne. Sa population actuelle est d’environ 120 habitants.

Sur les documents canadiens, le nom de Jacques apparaît sous les formes Supernan, Supernant et Supernon.

Localisation de Saint-Martin-des-Pézerits en France (Mapcarta)

L’église Saint-Martin, où Jacques est probablement baptisé, date vraisemblablement du début du XIIe siècle : son architecture romane comprend du silex et de la pierre roussard autour du portail ouest et une bande au milieu de l’abside. Au XVIIe siècle, la nef est agrandie vers le sud, des fenêtres jumelées sont ajoutées et un clocher octogonal en bois avec une flèche en ardoise est construit. Une sacristie sud et un arc-boutant en brique au niveau du portail sont des ajouts du XIXe siècle. À la suite de problèmes structurels, notamment à la base du clocher, une collecte de fonds débute en 2019. Les travaux de restauration commencent en 2021 et l’église est inaugurée à la fin de cette même année.

L’église de Saint-Martin-des-Pézerits (photo de Brunodumaine, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Grandir à Saint-Martin-des-Pézerits à cette époque signifie vivre dans une petite paroisse dispersée où prédomine l’agriculture mixte. On y cultive du seigle, de l’avoine et des potagers, et on y élève une ou deux vaches, des cochons et de la volaille pour subvenir aux besoins de la famille. Comme c’est souvent le cas dans cette région, le chanvre est transformé à la maison en cordages et en textiles grossiers, ce qui procure un revenu supplémentaire essentiel pendant les mois d’hiver. La vie paroissiale est centrée sur l’église, déjà ancienne au XVIIe siècle et régulièrement modifiée en fonction des besoins et des moyens de la communauté.

Les ménages sont soumis à des impôts qui se chevauchent : la dîme à l’Église et les obligations seigneuriales, ainsi que les impôts indirects de la Couronne, notamment la gabelle, qui pèse de manière inégale sur les provinces et alimente la petite contrebande et le ressentiment. Ces pressions s’intensifient pendant les troubles politiques de la Fronde (1648-1653), lorsque les exactions fiscales et l’insécurité touchent une grande partie de la France. Pour un fils cadet confronté à des terres limitées et à des perspectives modestes, le service militaire représente à la fois un devoir et une opportunité.

Le parcours d’un soldat vers la Nouvelle-France

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (octobre 2025)

Probablement à la fin de son adolescence, Jacques s’engage dans le régiment de Carignan-Salières. Le service militaire offre un salaire régulier, des vêtements et de la nourriture. Plus important encore, la Couronne et les autorités coloniales encouragent les soldats à rester comme colons en leur accordant des concessions de terres et des incitations au mariage une fois les campagnes terminées (environ 400 restent). Pour quelqu’un originaire d’une petite paroisse de l’Orne, la perspective d’obtenir des terres et de gravir les échelons après sa démobilisation constitue une raison puissante de s’engager et prendre la mer.

Jacques fait partie de la compagnie de Contrecœur. Il arrive avec ses camarades en Nouvelle-France en août 1665.

Activités militaires de la Compagnie de Contrecœur

Presque immédiatement après leur arrivée à Québec, les soldats de Contrecœur sont envoyés sur la rivière Richelieu pour participer aux travaux de fortification du régiment à la frontière iroquoise. À la fin de l’été et à l’automne 1665, les troupes de Carignan-Salières construisent rapidement une chaîne de forts le long du Richelieu. Ces travaux comprennent la reconstruction du fort Richelieu (à Sorel) sur l’ancien site de 1642 afin de protéger l’embouchure du fleuve, sous la direction du capitaine Pierre de Saurel. Plus en amont, ils construisent le fort Saint-Louis à Chambly et le fort Sainte-Thérèse. La compagnie de Contrecœur participe à cette campagne de construction de forts – certains de ses hommes aident probablement à garnir ou à approvisionner les nouveaux postes. Après les travaux de construction initiaux, la compagnie de Contrecœur remonte le fleuve pour camper à Montréal pendant l’hiver 1665-1666.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (octobre 2025)

Au début de l’année 1666, la compagnie de Contrecœur participe probablement à la désastreuse expédition hivernale du gouverneur Daniel de Rémy de Courcelles contre la nation mohawk (Agniers). Courcelles commande environ 500 soldats français et miliciens canadiens qui se dirigent vers le sud en plein hiver, visant une attaque-surprise contre les villages mohawks. La marche tourne à la catastrophe : les tempêtes de neige, la méconnaissance des raquettes et l’absence des guides autochtones attendus mènent les Français hors de leur route dans une neige profonde d’un mètre. De nombreux soldats souffrent de graves gelures. Des dizaines d’hommes mal préparés meurent de froid et de faim. Près de Schenectady (alors un avant-poste anglais/néerlandais), des guerriers mohawks tendent une embuscade à un détachement français, tuant un officier et six de ses hommes. Les troupes affamées et épuisées de Courcelles n’atteignent jamais les villes mohawks. Le gouverneur ordonne la retraite en février après avoir réalisé qu’il a pénétré en territoire anglais. Harcelés par des groupes mohawks pendant leur retraite, plus de 60 soldats français périssent avant que les survivants ne regagnent Québec en mars. Bien que cette campagne hivernale n’engage pas le combat avec l’ennemi, elle marque la première fois que les forces françaises s’avancent aussi loin en territoire iroquois. Les lourdes pertes enseignent une dure leçon aux dirigeants de la Nouvelle-France : ne jamais lancer de campagnes militaires en plein hiver.

Carte de R. A. Nonenmacher (Wikimedia Commons)

En septembre 1666, le régiment Carignan-Salières au complet, y compris la compagnie Contrecœur, avance dans le territoire mohawk sous le commandement du lieutenant-général Alexandre de Prouville de Tracy. L’expédition comprend environ 1 300 hommes – des soldats réguliers, des miliciens canadiens et des alliés autochtones. Après de longs préparatifs et des mouvements de ravitaillement le long de la rivière Richelieu, l’armée se rassemble au fort Sainte-Anne, sur l’île La Motte, avant de marcher vers le sud, dans l’actuel État de New York.

Les Français avancent en trois divisions. Le gouverneur Courcelles mène l’avant-garde, Tracy commande la force principale et les capitaines Chambly et Berthier ferment la marche. Le 3 octobre, les troupes partent à travers la vallée mohawk, rencontrant peu de résistance. Les guerriers mohawks se retirent dans les forêts, abandonnant leurs villes fortifiées. Tracy ordonne la destruction des quatre villages mohawks et de leurs réserves alimentaires. À Tionnontoguen, l’armée élève une croix et les armoiries royales de France, revendiquant symboliquement le territoire au nom du roi Louis XIV.

Après cette campagne de dévastation, le régiment marche vers le nord dans des conditions météorologiques qui se détériorent. Plusieurs soldats se noient ou meurent d’épuisement, mais la plupart atteignent Québec sains et saufs en novembre 1666. Des observateurs jésuites rapportent que les Français ont brûlé les villages mohawks « avec tout le maïs », réduisant la population à la famine. L’intendant Jean Talon signale que la destruction des vivres et des abris brisera leur résistance. Confrontés à la famine, les Mohawks cherchent la paix et, à l’été 1667, des émissaires des cinq nations se réunissent à Québec pour conclure un traité qui met fin au long conflit franco-iroquois.

La transition vers la paix

Après la campagne, la compagnie Contrecœur est stationnée autour de Montréal et dans la vallée du Richelieu, où elle maintient la paix et la sécurité le long de la frontière. Sa présence dissuade les Iroquois de renouveler leurs attaques. Les autorités françaises imposent une discipline stricte : lorsque trois soldats français assassinent un chef sénéca en 1669, le gouverneur Courcelles les fait exécuter publiquement devant des témoins iroquois afin de préserver la confiance entre les deux nations.

En 1668, la mission du régiment est terminée. La majorité du régiment est rappelée en France, mais environ 400 soldats et officiers restent en Nouvelle-France. Le capitaine Antoine Pécaudy de Contrecœur s’installe définitivement et reçoit une seigneurie le long du Saint-Laurent en 1672. La plupart de ses hommes restent également et s’établissent comme colons près de Montréal.

Un nouveau foyer en Nouvelle-France

Jacques Surprenant dit Sansoucy est l’un des soldats qui choisissent de rester en Nouvelle-France. Il s’installe d’abord à Longueuil, à l’est de Montréal.

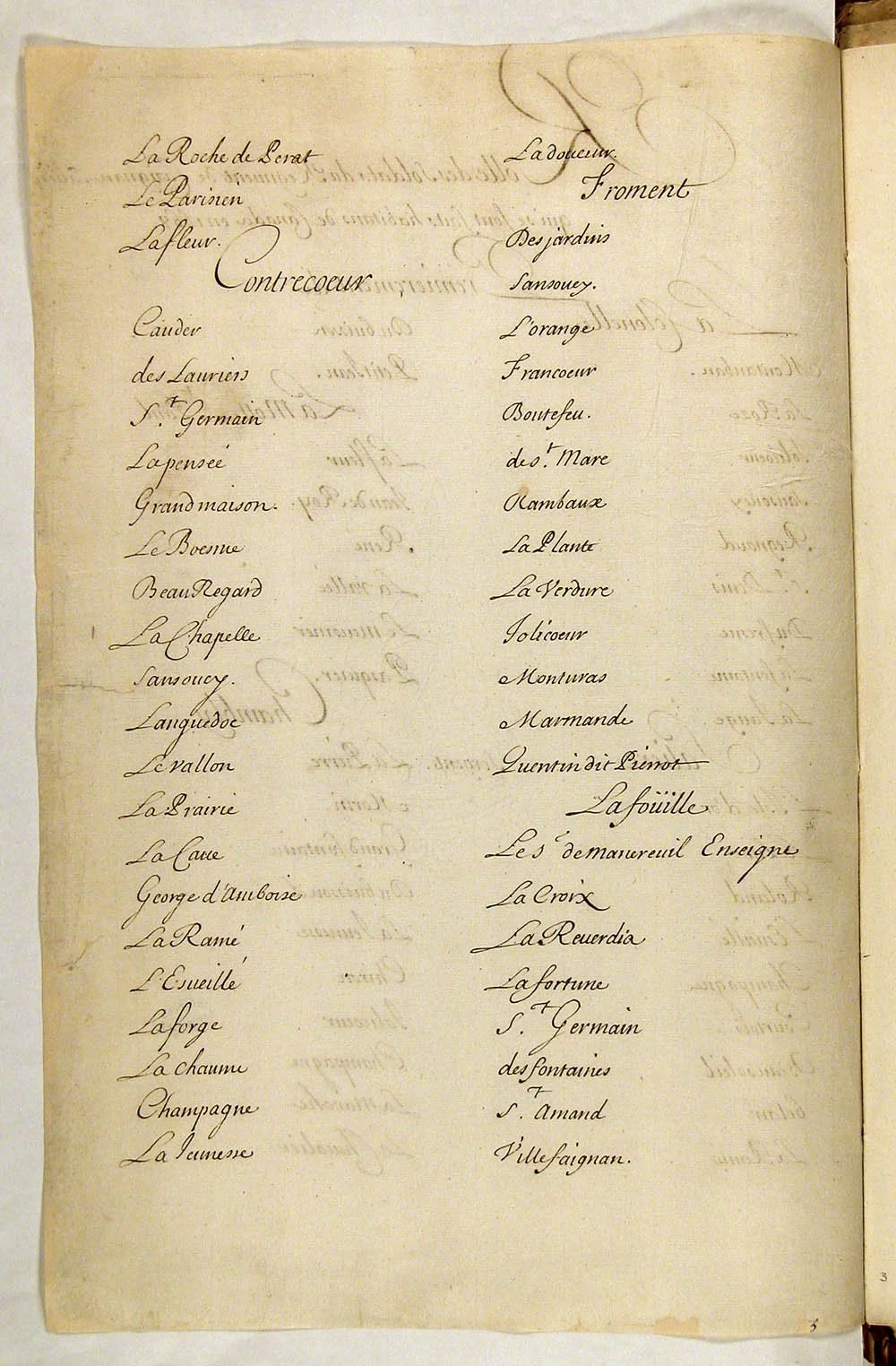

Le nom « dit » de Jacques apparaît sur le « Rolle des Soldats du Regiment de Carignan Salière qui se sont faits habitans de Canada en 1668 » (Bibliothèque et Archives Canada)

Le 29 avril 1674, Jacques et Pierre Rebours, un autre résident de Longueuil, fondent une société pour faire le commerce de marchandises avec les nations autochtones. L’accord, rédigé par le notaire Bénigne Basset, confirme que Jacques ne sait pas signer son nom.

Le 9 octobre 1674, Jacques reçoit une concession de terre dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine, à la Côte Saint-Lambert. Saint-Lambert se situe juste à l’est de l’île de Montréal, de l’autre côté du Saint-Laurent. Pierre Rebours, le partenaire de Jacques, reçoit une concession similaire le même jour. Deux ans plus tard, le 19 mars 1676, Rebours vend sa terre à Jacques.

Jeanne Denault

Jeanne Denault, fille d’Antoine Denault et de Catherine Leduc, naît vers 1647 dans la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, en France. [L’orthographe du nom de famille de Jeanne varie considérablement selon les documents : Denault, Denot, Denote, Denotte, etc.]

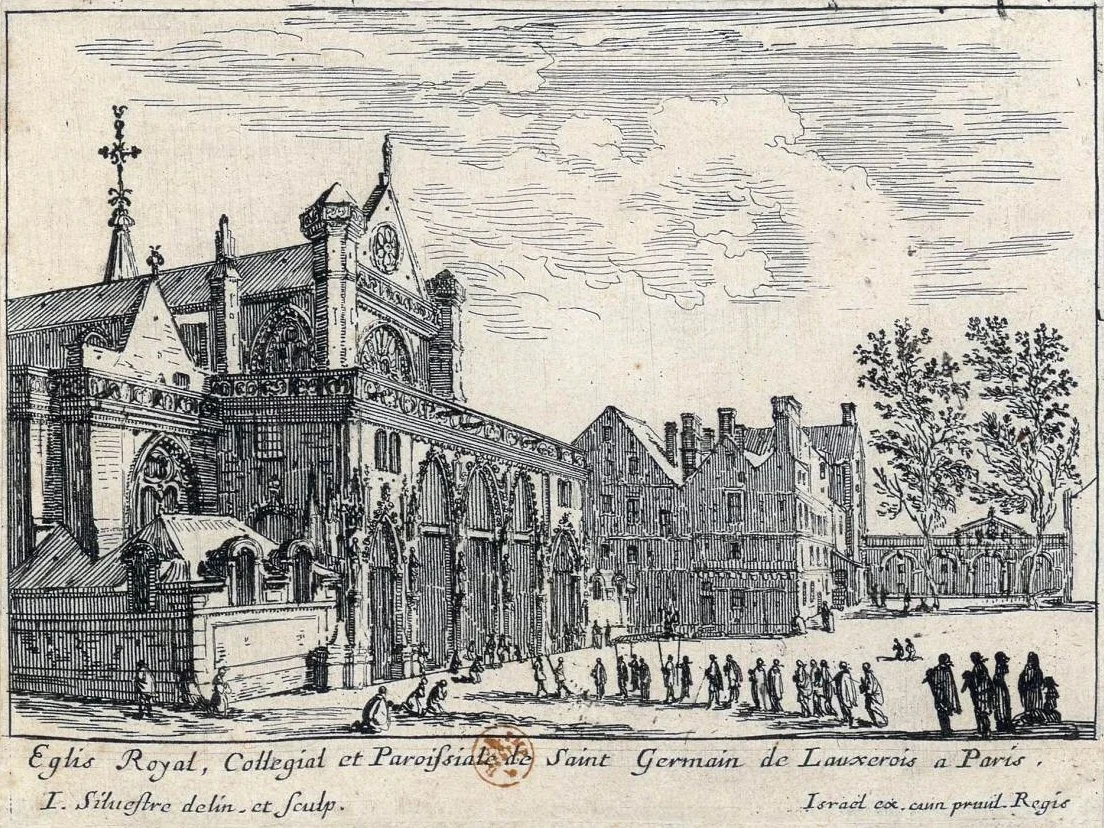

Située sur la rive droite dans le premier arrondissement de Paris, Saint-Germain-l’Auxerrois est l’une des plus anciennes paroisses de la ville, dont les origines remontent au début du Moyen Âge, bien que l’église actuelle ait été construite et agrandie principalement entre le XIIe et le XVIe siècle. Elle se trouve en face du Louvre et sert d’église paroissiale au Louvre sous l’Ancien Régime. De 1608 à 1806, elle fonctionne comme paroisse des résidents du palais du Louvre, ce qui explique les nombreux liens avec les artistes et les fonctionnaires de la cour qui y sont enterrés ou commémorés.

L’église est également liée au début du massacre de la Saint-Barthélemy : sa cloche, « Marie », aurait sonné dans la nuit du 23 au 24 août 1572, après quoi les massacres de huguenots se répandent à travers Paris, puis dans les provinces. Quelle que soit la nature exacte du signal, les sources catholiques et protestantes contemporaines s’accordent pour dire que le massacre commence dans le quartier du Louvre et s’étend rapidement à toute la ville. L’église souffre pendant la Révolution, étant fermée et utilisée à des fins non religieuses, avant d’être restaurée pour le culte au début du XIXe siècle. Le bâtiment est aujourd’hui classé monument historique.

L’église Saint-Germain-l’Auxerrois, gravure d’Israël Silvestre, XVIIe siècle (Bibliothèque nationale de France)

Fille du roi

Jeanne perd son père alors qu’elle est encore adolescente. Face à des perspectives limitées, elle est recrutée en 1666 pour émigrer en Nouvelle-France en tant que « Fille du roi ». Après son arrivée à Québec, Jeanne aurait vécu avec les religieuses ursulines pendant environ un an.

La murale des Filles du roi réalisée par Annie Hamel sur le mur de l’École Saint-Gabriel à la Pointe-Saint-Charles, Montréal (© La Généalogiste franco-canadienne)

Les premières noces de Jeanne

L’après-midi du 16 mai 1667, le notaire Pierre Duquet de la Chesnaye dresse un contrat de mariage entre Jeanne et André Robidou dit l’Espagnol à Québec. Robidou est matelot, né en Espagne, probablement arrivé à Québec à l’été 1661.

Le contrat mentionne par erreur le nom de famille de Jeanne comme étant Leduc, le nom de sa mère. Curieusement, ses parents sont identifiés comme [blanc] Leduc et Catherine [blanc]. Les témoins d’André sont [Élie ?] Voisin, François Blanchet et Joachim [Bourmicq ?]. Les témoins de Jeanne sont Noël Jérémie, sieur de la Montagne, Jeanne Pelletier (épouse de Jérémie), Catherine Houart, Guillaume Feniou et Anne Gauthier (épouse de Feniou). Le contrat respecte les normes de la Coutume de Paris. Aucun des deux époux ne sait signer le document.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, fils et filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires sont dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

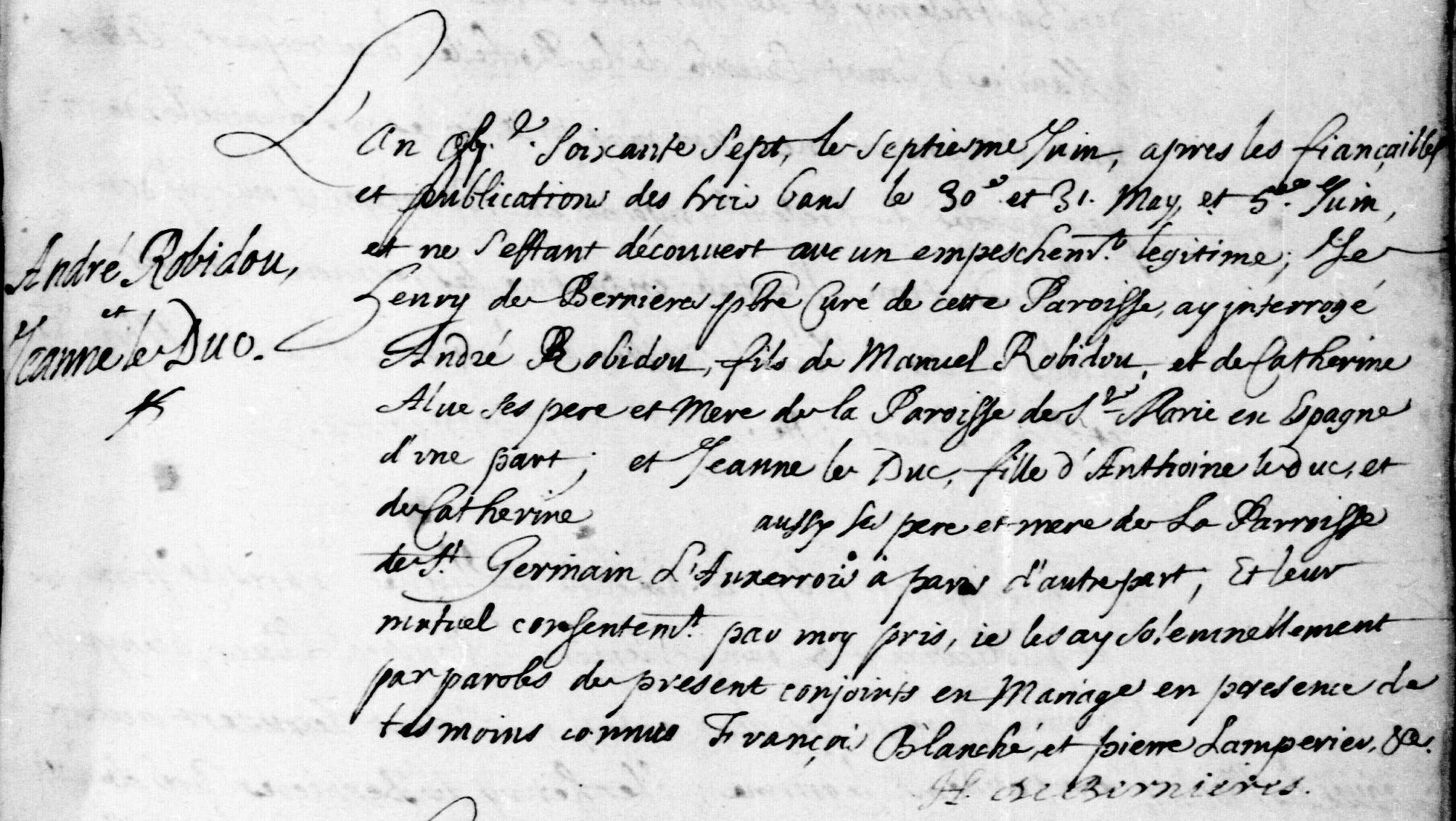

Le couple se marie le 7 juin 1667 à l’église paroissiale Notre-Dame de Québec. Jeanne a environ 20 ans, André, environ 27. François Blanchet et Pierre Lamperier sont leurs témoins. Une fois de plus, l’acte de mariage mentionne par erreur le nom de famille de Jeanne comme étant Leduc. Ses parents sont inscrits comme étant Antoine Leduc et Catherine [blanc].

Mariage de Jeanne Denault et André Robidou dit l’Espagnol en 1667 (Généalogie Québec)

Le couple s’établit finalement à La Prairie. Ils ont au moins cinq enfants : Marie Romaine, Marguerite, Marie Jeanne, Guillaume et Joseph.

André Robidou dit l’Espagnol meurt subitement chez le chirurgien Fomblanche. Il est inhumé au cimetière paroissial Notre-Dame à Montréal le 1er avril 1678. Son acte de sépulture indique qu’il était âgé de 35 ans et résidait à La Prairie.

Mariage de Jacques et Jeanne

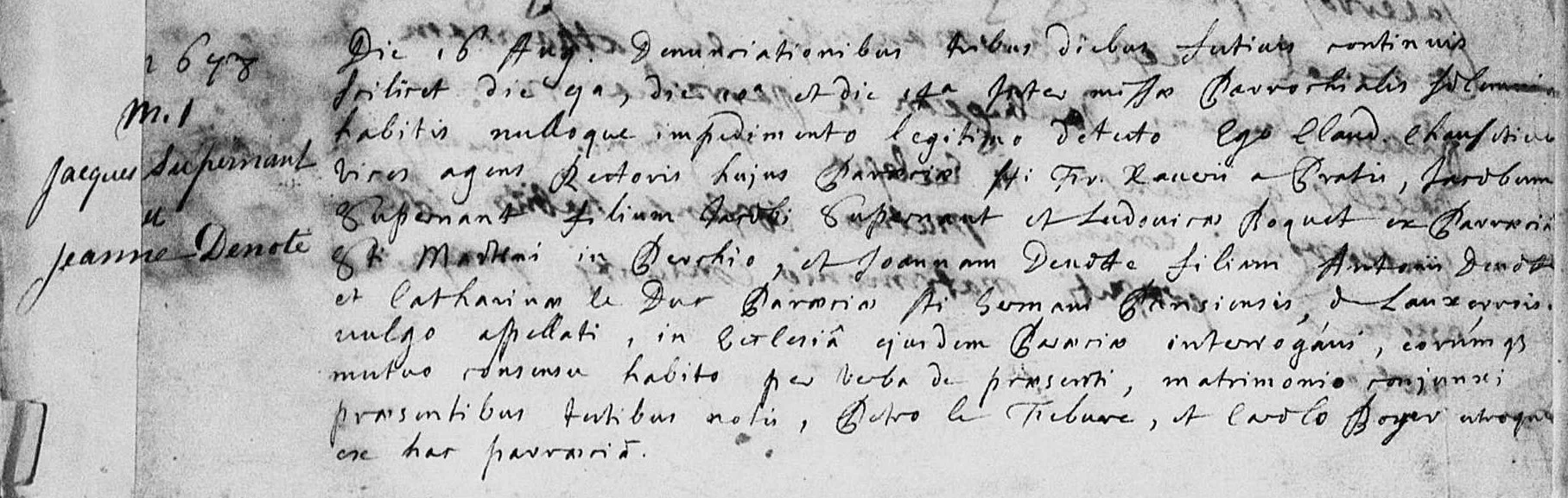

Se retrouvant veuve avec quatre jeunes enfants à charge, Jeanne se remarie peu après le décès de son mari. Elle épouse Jacques Surprenant dit Sansoucy le 16 août 1678 à La Prairie. Cette fois-ci, les parents de Jeanne apparaissent sous les noms d’Antoine Denotte et Catherine Leduc. Pierre Lefebvre et Charles Boyer, tous deux résidents de La Prairie, servent de témoins.

Mariage de Jacques Surprenant dit Sansoucy et Jeanne Denault en 1678 (Généalogie Québec)

Jacques et Jeanne s’installent à La Prairie, où ils ont au moins huit enfants :

Jean (1679–1680)

Marie Marguerite (1681–1684)

Pierre (1683–1739)

Laurent (vers 1685–1752)

Marie Catherine (1686–1762)

Claude (1688–1689)

Marie (vers 1690–1717)

Anne (1692–1692)

Dans les années qui suivent son mariage, Jacques vend deux parcelles de terrain situées à Saint-Lambert :

6 février 1679 : vente à François Couturier

1er juin 1681 : vente à Jean Bouthiller

Les détails restent inconnus, les documents n’étant pas numérisés.

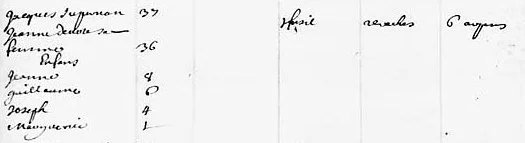

Recensement du ménage « Supernon » en 1681 (Bibliothèque et Archives Canada)

En 1681, Jeanne et Jacques figurent au recensement de la Nouvelle-France, demeurant à La Prairie avec leurs enfants : Jeanne, Guillaume, Joseph (les trois enfants Robidou) et Marguerite (Surprenant). Ils possèdent six arpents de terre « en valeur » (défrichée ou en culture), deux vaches et un fusil.

Dans les années 1680 et 1690, Jacques et Jeanne sont cités dans plusieurs actes notariés :

Le 23 juillet 1680 : Romaine Robidou, âgée de 11 ans, est engagée comme domestique par l’échevin Pierre Nolan et son épouse Catherine Houart, aubergistes à Québec. [Mme Houart agit comme témoin lors de la signature du premier contrat de mariage de Jeanne.] Le couple s’engage à nourrir, loger, entretenir et éduquer Romaine en échange de ses services, ainsi qu’à « la traiter humainement ».

Le 11 octobre 1689 : Jacques et Jeanne concluent un accord avec le maître-boucher Jean Roy et son épouse Françoise Saulnier. Les deux couples conviennent de collaborer aux prochaines récoltes sur leurs fermes respectives de Saint-Lambert, chacun fournissant un bœuf de travail.

Le 28 novembre 1693 : Jacques, résident de Saint-Lambert, engage son fils Jacques (âgé de 7 ou 8 ans) comme serviteur chez le marchand Nicolas Janvrin dit Dufresne à Montréal, « se voyant dans l’impuissance de l’élever comme il souhaiterait le faire ». L’âge de Laurent est inscrit par erreur comme étant de 10 ans dans le contrat, qui prévoit qu’il travaillerait pour Dufresne jusqu’à l’âge de 25 ans. Dufresne s’engage à nourrir, loger, entretenir et éduquer Laurent en échange de ses services, ainsi qu’à le traiter humainement. Dans un certain sens, cela équivaut à une adoption.

Le 24 avril 1696 : Jacques achète une concession foncière à Saint-Lambert de Jacques Denault dit Detailly [aucun lien connu avec Jeanne] et Marie Rivet, son épouse, pour 250 livres. La terre mesure deux arpents de front donnant sur le Saint-Laurent et vingt arpents de profondeur. Jacques est décrit comme résident de Saint-Lambert.

Le 11 juin 1696 : un accord est conclu entre Jacques et Jeanne, et les quatre enfants Robidou survivants et leurs conjoints. Deux arpents de terre appartenant à la communauté de Jeanne et de son premier mari sont répartis à parts égales entre les quatre enfants. La maison située sur la propriété sera estimée, et les profits distribués à parts égales entre les quatre enfants, tout comme les bestiaux faisant encore partie de la communauté de biens.

Le 3 mars 1697 : Jacques, toujours résident de Saint-Lambert, vend à Étienne Truteau, pour la somme de 135 livres, un terrain situé à Saint-Lambert, à un endroit appelé Mouillepied. Cette terre mesure un arpent de front sur le Saint-Laurent et vingt arpents de profondeur. Elle fait partie du lot vendu précédemment à Jacques par Pierre Rebours.

Décès de Jeanne et Jacques

Jeanne Denault meurt entre le 11 juin 1697 (mariage de son fils Guillaume) et le 16 juin 1697 (acte notarié dans lequel son mari Jacques est mentionné comme veuf). Son acte de sépulture n’a pas été retrouvé. Elle aurait eu environ 50 ans.

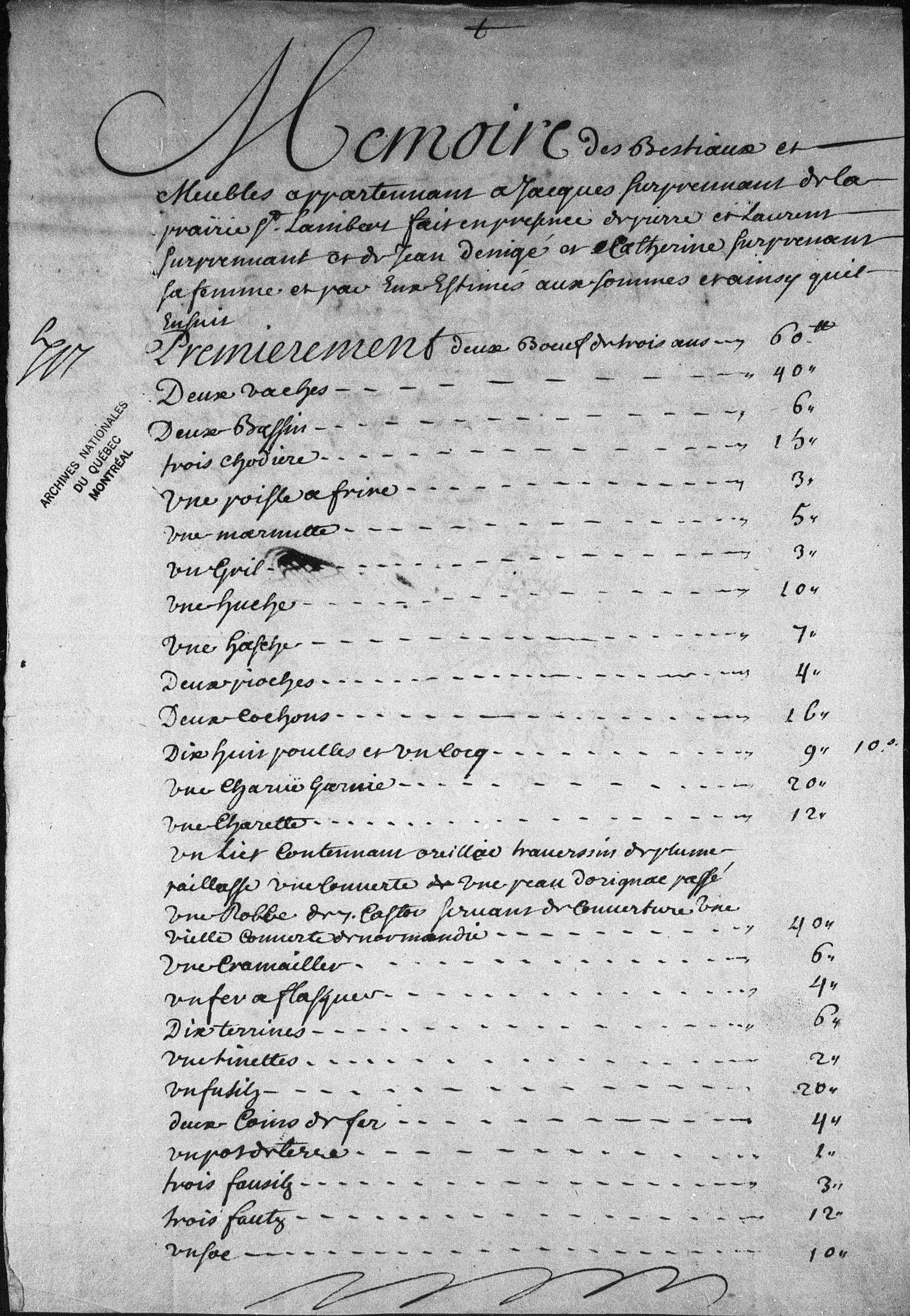

Le nom de Jacques figure pour la dernière fois dans un acte notarié le 22 mars 1708. Peut-être en raison de sa santé déclinante, il fait donation de sa terre à son fils Laurent, avec l’accord de ses autres enfants – Pierre, Catherine et Marie. La terre, située à Saint-Lambert, mesure deux arpents de front et vingt arpents de profondeur. La rente seigneuriale s’élève à six deniers pour chacun des 40 arpents, plus deux chapons, dont Laurent devient responsable à l’avenir. Jacques remet également à Laurent ses meubles et ses bestiaux, énumérés dans un mémoire joint au document de donation. En échange, Laurent s’engage à nourrir, loger et prendre soin de son père jusqu’à sa mort, et à veiller à son inhumation après son décès.

Extrait de l’inventaire des bestiaux et meubles de Jacques Surprenant dit Sansoucy (FamilySearch)

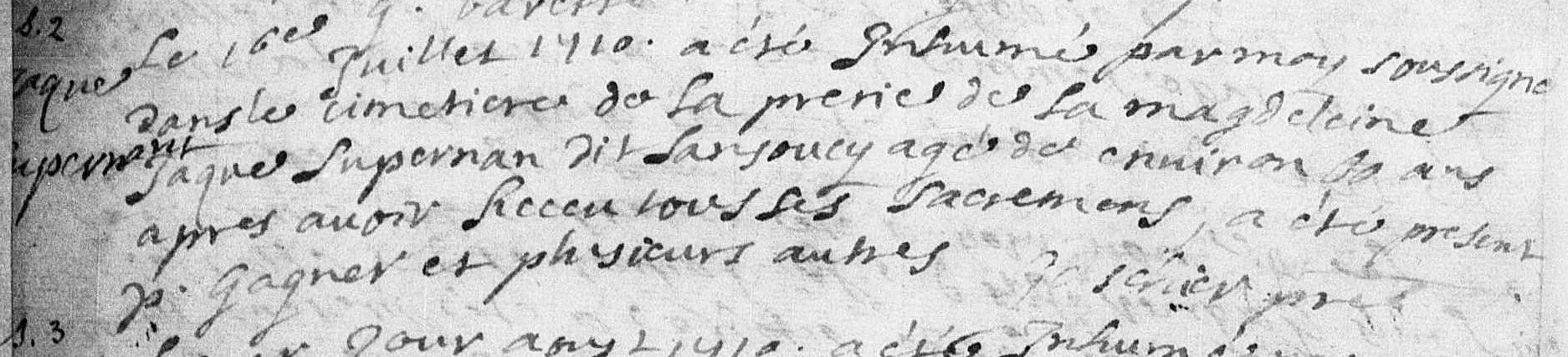

Jacques Surprenant dit Sansoucy meurt à l’âge d’environ 66 ans. Il est inhumé le 16 juillet 1710 au cimetière paroissial de La Prairie. [La date du décès n’est pas indiquée dans l’acte de sépulture, qui précise qu’il était « âgé d’environ 60 ans ».]

Sépulture de Jacques Surprenant dit Sansoucy en 1710 (FamilySearch)

Des racines françaises à une descendance nord-américaine

La transformation de Jacques Surprenant dit Sansoucy, de soldat français à colon canadien, illustre bien la génération fondatrice de la Nouvelle-France. Arrivé en 1665 alors qu’il est encore adolescent, originaire du petit village de Saint-Martin-des-Pézerits, il participe aux campagnes du régiment de Carignan-Salières qui permettent d’assurer la paix avec les nations iroquoises et d’établir le contrôle français sur la vallée du Saint-Laurent. Son mariage en 1678 avec Jeanne Denault, elle-même Fille du roi qui a déjà fondé une famille avec son premier mari, donne naissance à un foyer mixte qui mettra au monde huit autres enfants.

Ensemble, ils relèvent les défis de la vie coloniale à Saint-Lambert, acquièrent et gèrent des terres, élèvent les enfants des deux mariages et participent au réseau complexe d’accords notariés qui structure la société de la Nouvelle-France. Lorsque Jacques meurt en 1710, il avait passé quarante-cinq ans comme habitant, laissant derrière lui des descendants qui portent le nom Surprenant à travers le Québec et, éventuellement, jusqu’aux États-Unis, où il évolue pour devenir Supernois et Supernaugh. Sa décision de rester en Nouvelle-France après son service militaire – partagée par plus de 400 de ses camarades soldats – contribue à établir les bases démographiques qui permettent à la culture française de persister en Amérique du Nord pendant des siècles.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66720 : consulté le 16 oct. 2025), mariage d’Andre Robidou et Jeanne Leduc, 7 juin 1667, Québec (Notre-Dame-de-Québec) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/49029 : consulté le 16 oct. 2025), sépulture d’Andre Lespagnol, 1 avr. 1678, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/18850 : consulté le 16 oct. 2025), mariage de Jacques Supernant et Jeanne Denotte, 16 août 1678, La Prairie (La-Nativité-de-la-Ste-Vierge) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/19213 : consulté le 16 oct. 2025), sépulture de Jacques Supernan Sansoucy, 16 juil. 1710, La Prairie (La-Nativité-de-la-Ste-Vierge) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-NNY6?cat=koha%3A426906&i=1960&lang=en : consulté le 15 oct. 2025), société entre Pierre Rebours et Jacques Supernan dit Sansoucy, 29 avr. 1674, images 1961-1962 sur 3072 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1663-1687 // Pierre Duquet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-Y19H?cat=koha%3A1175224&i=564&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), contrat de mariage d’André Robidou et Jeanne Leduc, 16 mai 1667, images 565-567 sur 2541 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-GS62-F?cat=koha%3A427707&i=1178&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), engagement de Romaine Robidou par Jacques Surprenant et Jeanne Denote à Catherine Houar et Nollan, 23 juil. 1680, images 1179-1180 sur 2531 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-93ZX-C?cat=koha%3A427707&i=2503&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), convention entre Jean Roy et Françoise Saulnier, et Jacques Surprenant et Jeanne Denot, 11 oct. 1689, images 2504-2505 sur 3150; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-SJFQ?cat=koha%3A427707&i=1002&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), engagement de Laurent Surprenant par Jacques Surprenant dit Sansoucy à Nicolas Janvrain dit Dufresne, 28 nov. 1693, images 1003-1005 sur 3080 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-MWJ6-7?cat=koha%3A541271&i=893&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), vente d'une terre par

Jacques Deneau dit Detaillis et Marie Rivé à Jacques Surprennant, 24 avr. 1696, images 894-895 sur 2856 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-MWNN-X?cat=koha%3A541271&i=1962&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), dépôt d'un accord entre Jacques Surprenant, et Jean Patenoste et Romaine Robidou, et Gabriel Lemieux et Jeanne Robidou, 16 juin 1697, images 1963-1972 sur 2856 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-MWJR-1?cat=koha%3A541271&i=1618&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), vente de terre par Jacques Surprennant dit Sansoucy à Etienne Trutau, 3 mars 1697, images 1619-1620 sur 2856 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-2BYS?cat=koha%3A541271&i=189&lang=en : consulté le 16 oct. 2025), convention et donation d'une terre par Jacques Surprennant à Laurent Surprenant, 22 mars 1708, images 190-195 sur 3055 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », résumé de document, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/276927 : consulté le 15 oct. 2025), « Concession dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine (Laprairie) accordée à Jacques Surprenant à la Côte Saint-Lambert », 9 oct. 1674, cote E21,S64,SS5,SSS15,D1,P86, Id 276927.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », résumé de document, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/276937 : consulté le 15 oct. 2025), « Concession dans la seigneurie de La Prairie-de-la-Madeleine (Laprairie) accordée à Pierre Rebours à la Côte Saint-Lambert », 9 oct. 1674, cote E21,S64,SS5,SSS15,D1,P87, Id 276937.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », résumé de document, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/277197 : consulté le 15 oct. 2025), « Vente par Pierre Rebours à Jacques Surprenant à la Côte Saint-Lambert », 19 mars 1676, cote E21,S64,SS5,SSS15,D1,P113, Id 277197.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », résumé de document, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/277547 : consulté le 16 oct. 2025), « Vente par Jacques Surprenant à François Couturier à la Côte Saint-Lambert », 6 févr. 1679, cote E21,S64,SS5,SSS15,D1,P148, Id 277547.

« Fonds Ministère des Terres et Forêts - Archives nationales à Québec », résumé de document, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/277717 : consulté le 16 oct. 2025), « Vente par Jacques Surprenant à Jean Bouthiller (Terre Saint-Lambert) », 1 juin 1681, cote E21,S64,SS5,SSS15,D1,P165, Id 277717.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », Bibliothèque et Archives Canada (https://collectionscanada.gc.ca/ : consulté le 16 oct. 2025), ménage de Jacques Surprenant, 14 nov. 1681, La Prairie, Finding aid no. MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/69204 : consulté le 15 oct. 2025), fiche du dictionnaire pour Jacques SURPRENANT SANSOUCY, personne 69204.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/4744 : consulté le 16 oct. 2025), fiche du dictionnaire pour Jacques SURPRENANT SANSOUCY et Jeanne DENAULT, union 4744.

Jack Verney, The Good Regiment: The Carignan-Salières Regiment in Canada, 1665–1668 (Montréal : McGill-Queen’s University Press, 1991), 155 Appendix B.

Peter Gagné, Kings Daughters & Founding Mothers: the Filles du Roi, 1663-1673, Volume One (Orange Park, Florida : Quintin Publications, 2001), 204.

« L’église de Saint-Martin-des-Pezerits », Fondation du patrimoine https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-de-saint-martin-des-pezerits-projet-de-restauration/59358 : consulté le 15 oct. 2025).

« Historique de l’église », Église Saint-Germain-l'Auxerrois de Paris (https://saintgermainlauxerrois.fr/historique/ : consulté le 16 oct. 2025).