François Prud’homme dit Failly & Marie Geneviève Daniel

Découvrez l’histoire de François Prud’homme dit Failly et de Marie Geneviève Daniel, un couple canadien-français dont la vie illustre l’exil, l’installation et la survie en Nouvelle-France au XVIIIe siècle. De la contrebande de sel en France à la vie de habitant à Saint-Augustin-de-Desmaures, suivez leur parcours et leur héritage durable dans la généalogie canadienne-française.

François Prud’homme dit Failly & Marie Geneviève Daniel

De l’exil à l’enracinement

François Prud’homme dit Failly, fils de Louis Prud’homme et de Marguerite Guédon (ou Gaytanne), naît vers 1717 dans la paroisse Saint-Julien à La Bazouge-des-Alleux, dans le Maine, en France. [Les deux seuls documents qui mentionnent le nom de sa mère divergent : Guaytanes [Gaytanne] sur son contrat de mariage et Guesdon [Guédon] sur son acte de mariage.]

Située à environ 250 kilomètres au sud-ouest de Paris, la commune rurale de La Bazouge-des-Alleux se trouve dans l’actuel département de la Mayenne, dans la région des Pays de la Loire. Elle compte aujourd’hui 550 habitants.

Localisation de La Bazouge-des-Alleux en France (Mapcarta)

L’église Saint-Julien à La Bazouge-des-Alleux (photo de GO69, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

L’église Saint-Julien, où François est probablement baptisé, date de l’époque romane et possède déjà plusieurs siècles d’histoire au moment de sa naissance. Bien qu’elle ait été modifiée au fil du temps, ses origines remontent au Moyen Âge, lorsqu’elle dessert la petite communauté agricole de La Bazouge-des-Alleux. Des chapelles et des aménagements sont ajoutés aux XVIe et XVIIe siècles, mais le cœur médiéval de l’église demeure le centre historique de la paroisse.

Au XVIIIe siècle, la vie à La Bazouge-des-Alleux tourne autour de l’agriculture de subsistance. Les familles cultivent généralement du seigle, de l’avoine, du sarrasin et de petits potagers, élèvent quelques animaux et dépendent des droits communaux sur les bois et les pâturages. Face à des récoltes incertaines, les paysans demeurent vulnérables aux pénuries et à l’endettement. Certains hommes travaillent comme journaliers ou saisonniers, d’autres exercent des métiers comme le tissage ou la menuiserie, mais les opportunités économiques restent limitées et rares sont ceux qui peuvent espérer dépasser le seuil de subsistance. Le poids des impôts royaux, notamment la gabelle tant détestée, pèse lourdement et laisse peu de place à l’ascension sociale, poussant les jeunes hommes à chercher d’autres moyens de compléter leurs revenus.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

Un faux-saunier face à la justice

En 1740, François est condamné pour « faux saunage » (contrebande de sel) et incarcéré à la prison de Mayenne. Cette condamnation l’inscrit dans une histoire plus large : celle des hommes exilés de France vers le Canada sous l’Ancien Régime. Les faux-sauniers sont des contrebandiers de sel pris dans les filets de la gabelle, cette taxe très impopulaire qui varie considérablement d’une région à l’autre. Le Maine étant une zone où le sel est fortement taxé, la pauvreté et la hausse des coûts poussent de nombreuses personnes à se lancer dans ce commerce lucratif de contrebande : acheter du sel bon marché dans les zones à faible taxation pour le revendre là où il est fortement taxé. Les contrevenants pris en flagrant délit risquent des amendes, la prison, les galères ou l’exil.

À partir des années 1720, Jean-Frédéric Phélypeaux, comte de Maurepas, se tourne vers ces contrebandiers comme source bon marché de colons forcés pour la Nouvelle-France. Entre 1730 et 1749, plus de 600 faux-sauniers sont déportés, représentant près de la moitié de tous les arrivants français au Canada pendant cette période. Une fois dans la colonie, ils sont généralement liés par des contrats comme ouvriers agricoles ou engagés comme soldats. Beaucoup finissent par s’installer, se marier et fonder une famille. Leur histoire illustre à la fois le poids écrasant de la gabelle dans la France rurale et la manière surprenante dont les sanctions pénales ont façonné l’histoire démographique du Canada.

Ancien palais carolingien, le château de Mayenne est remanié à plusieurs reprises au cours du Moyen Âge. Il perd sa fonction de résidence féodale pour devenir un château-forteresse au XIVe siècle, avant d’être transformé en prison au XVIIIe siècle. La ville de Mayenne rachète le château en 1936, le fait classer site archéologique d’intérêt national et procède à des fouilles approfondies avant de le transformer en musée.

Le Château et prison de Mayenne, où François est incarcéré (carte postale, 1908, Geneanet)

Au printemps 1740, François reçoit l’ordre de se faire conduire à la ville portuaire de Rochefort, située à environ 260 kilomètres au sud de Mayenne. Le 10 juin, il embarque à bord du navire Le Rubis pour commencer à purger sa peine : l’exil au Canada. Après une traversée transatlantique de près de deux mois, il arrive à Québec le 7 août 1740.

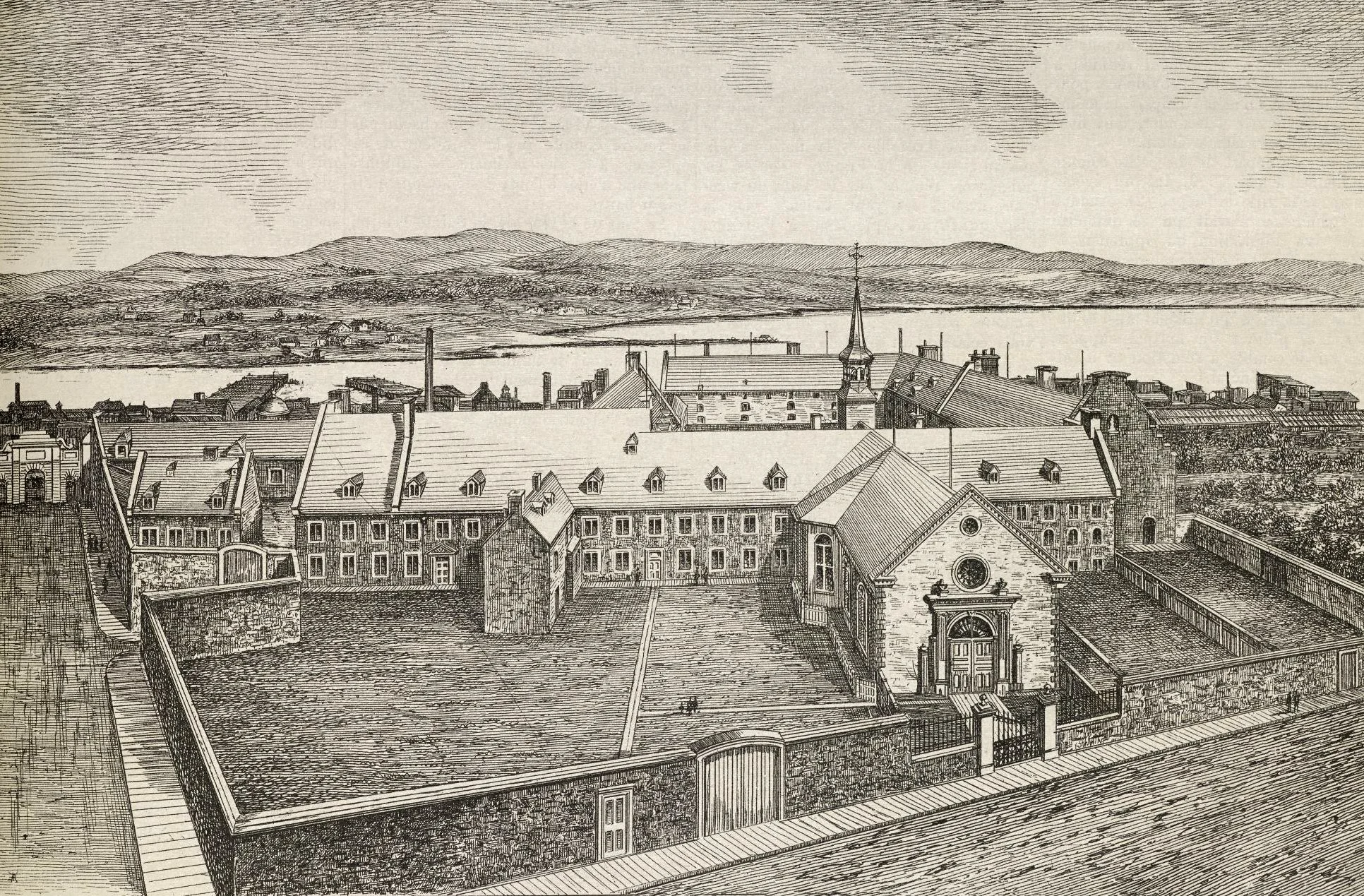

À l’Hôtel-Dieu de Québec

Peu après son arrivée à Québec, François est hospitalisé à l’Hôtel-Dieu le 17 juillet 1740. Le registre des patients indique qu’il a 25 ans, qu’il vient de la province du Maine et qu’il est « fauxssonier ». Il sort de l’hôpital dix jours plus tard. Ce premier document canadien confirme que François est faux-saunier.

Inscription dans le registre de l’Hôtel-Dieu en 1740 pour François Prud’homme (Ancestry)

Dessin de l’Hôtel-Dieu à Québec (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

François est hospitalisé plusieurs fois à l’Hôtel-Dieu au fil des ans. Les inscriptions comprennent les informations suivantes :

1er juillet 1743 : François Prud’homme, originaire de Mayenne.

1er octobre 1743 : François Prud’homme, jardinier de l’hôpital.

1er janvier 1744 : François Prud’homme, jardinier de l’hôpital.

1er mars 1744 : François Prud’homme, jardinier de l’hôpital.

1er octobre 1745 : François Prud’homme, 30 ans, originaire du Mans, faux-saunier.

1er décembre 1746 : François Prud’homme, jardinier de l’hôpital.

Comme jardinier d’hôpital, François entretient les potagers ou les terrains du couvent-hôpital et cultive des légumes et herbes médicinales. Ce poste lui est probablement attribué par l’ordre religieux qui le détient comme travailleur engagé à son arrivée. De nombreux condamnés exilés sont affectés à des communautés religieuses ou à des marchands pour une durée déterminée. Cet emploi lui fournit nourriture, logement et un petit salaire, tout en lui permettant peut-être d’acquérir une expérience agricole utile et des contacts dans la colonie.

Acquisition foncière

Le 28 mars 1745, François achète une terre située au « quatrième rang du fief, terre et seigneurie de Saint-Augustin » de François Robineau et Marie-Anne Huot pour 360 livres. La parcelle et l’habitation mesurent deux arpents « ou environ » de front sur 30 arpents de profondeur et se trouvent entre les terres de Charles Goulet et Laurent Amiot dit Villeneuve. La vente comprend « une maison bâtie pièce sur pièce d’environ vingt-six pieds de long sur vingt pieds de large, avec un hangar de pieux ».

Les seigneuresses du domaine sont les Hospitalières de l’Hôtel-Dieu, pour lesquelles François travaille à l’époque. Il accepte de payer aux religieuses un sol par arpent de superficie et un chapon vif (ou 15 sols, à la discrétion des sœurs) en rente seigneuriale, plus deux sols et six deniers en cens, dus chaque année le jour de la Saint-Martin.

Marie Geneviève Daniel, fille de Thomas Daniel et de Suzanne Lefebvre dite Boulanger, naît le 26 mai 1722. Elle est baptisée le jour même dans la paroisse Saint-Jean, sur l’île d’Orléans. Sa marraine est Marguerite Laverdière ; aucun parrain n’est nommé.

Baptême de Marie Geneviève Daniel en 1722 (Généalogie Québec)

Geneviève grandit sur l’Île-d’Orléans aux côtés de plusieurs sœurs et frères germains et demi-frères et demi-sœurs, ses deux parents s’étant mariés auparavant. Son père est un matelot originaire de Bretagne, en France.

Mariage et enfants

Dans l’après-midi du 19 mars 1747, le notaire Claude Louet rédige un contrat de mariage entre François Prud’homme et Marie Geneviève Daniel au domicile de Jean Coutant à Québec. François, âgé de 30 ans et originaire de « Bazouche » [Bazouge], est inscrit « sans profession », tandis que Geneviève, âgée de 26 ans, demeure dans la paroisse de Saint-Jean sur l’Île-d’Orléans. Les témoins de François sont ses amis Jean Coutant, Jean [Hemond ?] et Bonnet Giradet (également faux-saunier). Ceux de Geneviève sont son oncle Charles Lefebvre ainsi que ses amis François Leclair et Philippe Noël. Le contrat respecte les normes de la Coutume de Paris, avec un douaire et un préciput fixés chacun à 600 livres.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient fils ou filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires sont dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

Le douaire désigne la part de propriété réservée par le mari à sa femme au cas où elle lui survive. Le préciput est un avantage conféré par le contrat de mariage, généralement au conjoint survivant, lui accordant le droit de réclamer une somme d’argent ou un bien déterminé à la communauté avant le partage du reste.

François et Geneviève se marient le 10 avril 1747 à l’église paroissiale Saint-Pierre de l’île d’Orléans. Il est inscrit comme résident de Québec, tandis qu’elle vit dans la paroisse Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Leurs témoins sont François Roger [également faux-saunier], Joseph Tessier, Jean Coutant et François Daniel. Les mariés déclarent ne pas savoir signer.

L’église Saint-Pierre à l’Île-d’Orléans

L’église Saint-Pierre de l’île d’Orléans, où François et Geneviève se marient en 1747, est la même église paroissiale en pierre construite entre 1717 et 1719 sur le site d’une ancienne chapelle en bois datant de 1673. La paroisse est organisée en 1678 et ouvre ses registres en 1679. Au moment de leur mariage, des générations de familles insulaires y pratiquent déjà leur culte. Son intérieur est réparé après les dommages subis lors de la conquête de 1759, puis remanié au début des années 1800 par des artisans associés à l’atelier Baillairgé. L’église historique est désacralisée en 1955 lors de la construction d’une nouvelle église à côté. L’ancien bâtiment est alors acquis par le gouvernement du Québec et classé en 1958 comme site patrimonial protégé, l’une des rares églises paroissiales du Régime français à avoir survécu sur l’île.

L’église Saint-Pierre à l’Île-d’Orléans (© La Généalogiste franco-canadienne)

François et Geneviève s’installent sur la terre de celui-ci à Saint-Augustin-de-Desmaures, où ils auront au moins dix enfants :

François (1748–1792)

Marie Geneviève (1749–1814)

Joseph (1751–après 1762)

Françoise (1753–1783)

Marie Josèphe (1755–1834)

Marie Anne (1756–1833)

Marie Thérèse (1759–1824)

Jean Baptiste (vers 1761–1789)

Augustin (1763–1837)

Louis (1767–1817)

Au milieu des années 1740, après avoir épousé Geneviève, François devient cultivateur à plein temps sur ses terres à Saint-Augustin. La vie quotidienne d’un habitant est très laborieuse : il passe de longues journées à défricher la forêt, à labourer ses champs, à semer et à récolter (probablement du blé, de l’avoine, des pois et du foin pour les animaux) et à entretenir sa maison et ses dépendances.

Transactions foncières

Le 24 mars 1750, François et Geneviève vendent une terre située dans la paroisse de Saint-Jean à l’Île-d’Orléans à Louis Cochon dit Laverdière pour 400 livres. Ils sont inscrits comme résidents de la côte des Mines dans la seigneurie et paroisse de Saint-Augustin. La terre mesure environ trois quarts d’arpent de front face au Saint-Laurent, sur une profondeur atteignant la ligne qui traverse l’île de pointe en pointe. Elle borde d’un côté les terres de François Daniel (frère de Geneviève) et de l’autre celles de l’acheteur. Geneviève hérite de cette terre à la suite du décès de ses parents, son père étant mort cinq jours avant la transaction.

Le 9 mai 1753, François et André Arnoux dit Villeneuve signent un bail à ferme avec Marie-Antoinette Denis, veuve de Laurent Amiot et voisine de François. Les deux hommes louent une terre située dans la seigneurie de Saint-Augustin pour un an au prix de 50 livres. Cette terre mesure deux arpents et demi de front sur 30 arpents de profondeur. Ils s’engagent à entretenir les clôtures érigées sur la terre ainsi que les chemins qui la traversent.

En 1762, un recensement est effectué pour le gouvernement [district] de Québec, peu après la conquête britannique. François y figure avec deux arpents et demi de terre défrichée et cultivée, bien qu’il indique n’avoir semé aucun minot de semence cette année-là. Il possède un bœuf, deux vaches, deux taurailles [jeunes taureaux], un mouton, un cheval et aucun porc. Ce profil modeste — une petite étendue de terre défrichée et quelques têtes de bétail — confirme que François est un habitant typique possédant une petite ferme de subsistance.

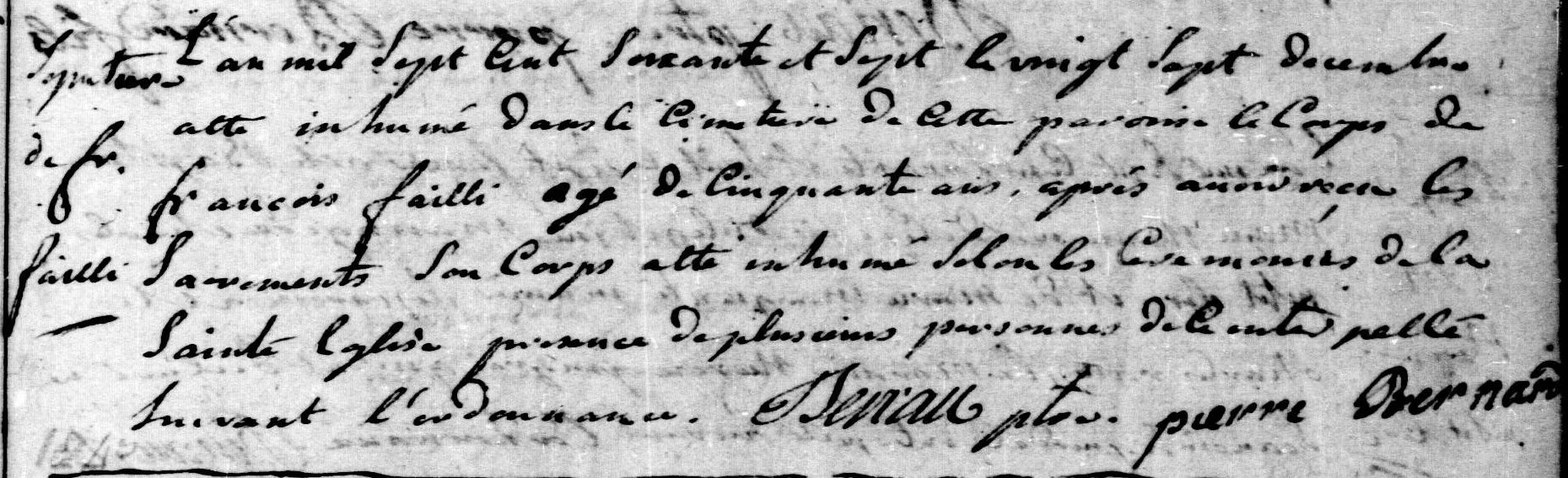

Décès de François

François Prud’homme dit Failly décède vers l’âge de 50 ans, « après avoir reçu les sacrements ». Il est inhumé le 27 décembre 1767, au cimetière paroissial de Saint-Augustin-de-Desmaures, « en présence de plusieurs personnes ». [L’acte de sépulture ne précise pas la date du décès.]

Sépulture de François Prud’homme dit Failly (Généalogie Québec)

Comme il est d’usage après le décès d’un parent, une assemblée des amis et des membres de la famille est convoquée en juillet 1769 pour élire un tuteur et un subrogé-tuteur pour les neuf enfants mineurs de François et Geneviève. Depuis la mort de son mari, Geneviève vit dans des conditions difficiles et a une motivation supplémentaire pour finaliser la tutelle. Voici un extrait de sa requête [en français moderne] :

« Supplie humblement Marie Geneviève Daniel, veuve de François Prud’homme dit Failly, vivant habitant de la seigneurie et paroisse de Saint-Augustin, disant que par le décès dudit défunt son mari, elle se trouve chargée de la somme de deux cent seize livres, deux sols dus à plusieurs particuliers sur sa communauté, laquelle somme elle est hors d’état de pouvoir acquitter, ne pouvant même faire subsister sa famille, qui est au nombre de huit [sic] enfants mineurs, à moins qu’elle ne soit autorisée à consentir la vente d’une partie du terrain qui se trouve dépendre de sadite communauté […]. »

Marie Geneviève est élue tutrice de ses enfants mineurs et Charles Bussières, subrogé-tuteur. Elle reçoit l’autorisation de vendre la terre.

Le rôle de la tutelle

La nomination d’un tuteur est nécessaire lorsqu’un enfant d’âge mineur peut recevoir un héritage, selon la Coutume de Paris en vigueur au Canada. Cette coutume exige l’égalité successorale, garantissant à chaque enfant une part de l’héritage parental. Lorsqu’un parent décède, la tutelle des enfants mineurs est établie pour gérer l’héritage jusqu’à leur majorité ou leur émancipation par mariage ou jugement. À cette époque, la mort précoce d’un parent étant courante, la tutelle des enfants mineurs constitue une pratique habituelle.

La Coutume de Paris privilégie généralement le conjoint survivant comme tuteur, avec l’avis de sept proches réunis sous la supervision d’un juge. Ce dernier intervient principalement en cas de conflit ou de refus d’accepter la responsabilité. La coutume prévoit également le choix d’un subrogé-tuteur parmi les proches du défunt, chargé de vérifier l’exactitude de l’inventaire des biens de la communauté.

Inventaire

Le 22 juillet 1769, le notaire André Genest dresse l’inventaire des biens de Marie Geneviève provenant de sa communauté avec son défunt mari. Bien que tous les articles ne soient pas lisibles, l’inventaire contient les éléments suivants :

Dans la cuisine : un crochet servant de crémaillère, une marmite, un petit chaudron de fer, une poêle à frire, un plat en terre, trois assiettes, une petite terrine, une cafetière avec deux tasses, sept vieilles fourchettes de fer, onze cuillères d’étain, une assiette d’étain, un gobelet, une tasse à boire, un baril cerclé de fer, une moyenne cuve, une petite cuvette, trois cruches (dont une en terre de grès), une petite cruche de terre de grès, deux haches, un marteau et une truelle, une pioche, une meule de grès, seize bouteilles, une serpe et un sciot, trois rouets à filer, un coffre avec un buffet « fort vieux », deux harnais à cheval et deux vieux colliers, des écardes à carder la laine.

Dans la chambre : une lampe, un coffre, une vieille hache, un habit du défunt, un vieux fauteuil.

Dans la cour : des vieilles charrettes, une charrue garnie de ses serrements, une vieille carriole.

Les animaux : un cheval de sept ans au poil rouge, une vache de quatre ans, trois brebis et un agneau.

L’inventaire comprend également des dettes totalisant plus de 180 livres ainsi que les terres du couple, dont la propriété de Saint-Augustin et les bâtiments qui s’y trouvent : une vieille maison en bois de vingt-cinq pieds de long sur vingt de large, formant chambre et cuisine, couverte en planches ainsi que les portes, et une cheminée de pierres. Une grange (ou hangar) et une étable en mauvais état sont également répertoriées. L’inventaire contient également d’importants documents appartenant à Marie-Geneviève.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

Quelques jours plus tard, le 28 juillet 1769, Marie Geneviève peut enfin vendre une partie de sa terre dans la seigneurie de Saint-Augustin pour régler ses dettes. Elle vend une portion d’un arpent et demi de front sur trente arpents de profondeur à Ignace Cliche pour 400 livres.

Les dernières années de Marie Geneviève

Le 23 mars 1781, Marie Geneviève, âgée de 58 ans, donne tous ses biens meubles et immeubles ainsi que ses animaux à son fils Jean Baptiste, âgé de 20 ans. En contrepartie, il s’engage à payer les rentes et les cens seigneuriaux. Il promet également de fournir le logement, le chauffage, l’éclairage, la nourriture et les soins à sa mère, qu’elle soit en bonne santé ou malade, et de la faire enterrer et de célébrer des messes pour le repos de son âme après sa mort.

Ce type d’arrangement est courant et souligne qu’en tant que veuve, le bien-être de Geneviève dépend de sa cohabitation avec ses enfants adultes. Concrètement, après 1781, ses tâches quotidiennes diminuent, son fils prenant la relève des travaux pénibles, même si elle continue probablement à contribuer en effectuant des tâches plus légères tant qu’elle en est capable.

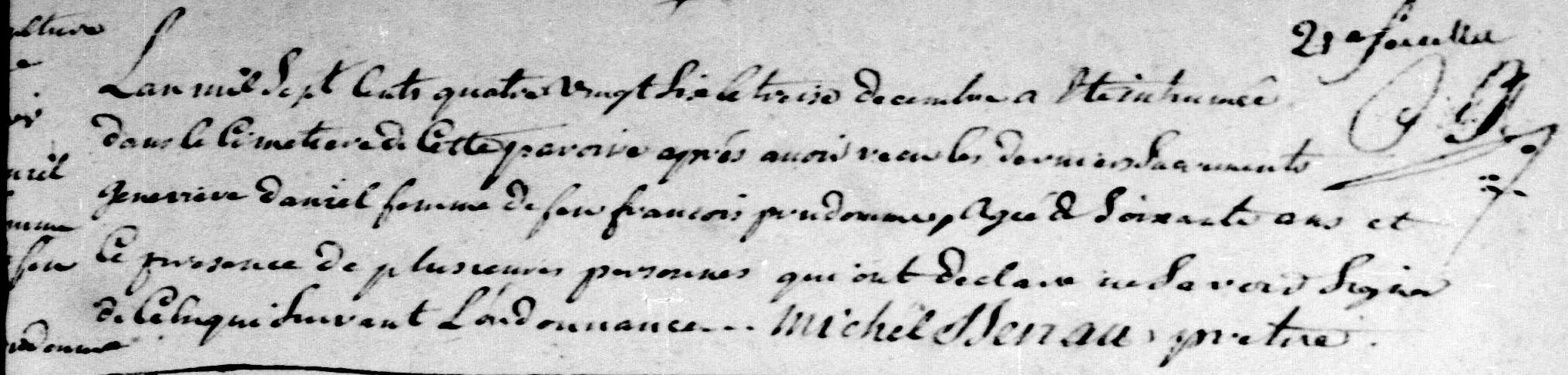

Décès de Marie Geneviève

Marie Geneviève Daniel décède à l’âge de 64 ans. Elle est inhumée le 13 décembre 1786 au cimetière paroissial de Saint-Augustin-de-Desmaures, « en présence de plusieurs personnes ». [L’acte de sépulture ne précise pas la date du décès et indique par erreur qu’elle avait 60 ans.]

Sépulture de Marie Geneviève Daniel en 1786 (Généalogie Québec)

Un couple fondateur

François Prud’homme dit Failly et Marie Geneviève Daniel incarnent l’expérience coloniale de la Nouvelle-France. Arrivé en 1740 comme faux-saunier condamné, François acquiert des terres, se marie et se transforme d’exilé criminel en habitant respecté en moins de sept ans. Son mariage avec Geneviève, fille d’une famille établie de l’Île-d’Orléans, marque son intégration complète à la société coloniale. Ensemble, ils élèvent dix enfants sur leur ferme de Saint-Augustin-de-Desmaures, surmontant les défis de l’agriculture de subsistance et s’acquittant de leurs obligations seigneuriales. Après la mort de François en 1767, la lutte de Geneviève pour préserver la propriété familiale et subvenir aux besoins de ses enfants mineurs révèle les vulnérabilités du veuvage colonial autant que les protections de la Coutume de Paris. Leur parcours démontre comment la Nouvelle-France transformait des immigrants réticents en familles fondatrices par le mariage, la propriété foncière et les obligations mutuelles.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« L’église St-Julien », La Bazouge-des-Alleux (https://labazougedesalleux.fr/l-eglise-st-julien : consulté le 24 sept. 2025).

Henri Sée, « Economic and Social Conditions in France During the Eighteenth Century », 1927, numérisé par McMaster University (https://historyofeconomicthought.mcmaster.ca/see/18thCentury.pdf : consulté le 24 sept. 2025).

Kim Kujawski, « Au Canada pour le reste de vos jours ! L’Histoire des faux-sauniers exilés en Nouvelle-France », La Généalogiste franco-canadienne (https://www.tfcg.ca/faux-sauniers-in-canada : consulté le 25 sept. 2025).

Marcel Fournier, Faux-sauniers et contrebandiers de France déportés au Canada : 1730-1743 (Québec, Les Éditions GID, 2023), 254.

« Quebec, Canada, Vital and Church Records (Drouin Collection), 1621-1968 », images numérisées, Ancestry.ca (https://www.ancestry.ca/imageviewer/collections/1091/images/d13p_31480857?usePUB=true&_phsrc=jbw42634&pId=1655033898 : consulté le 24 sept. 2025), registre de l’Hôtel-Dieu (1740-1751), entrée pour François Prud’homme, 17 juil. 1740 ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut Généalogique Drouin.

Marcel Fournier et Gisèle Monarque, Registre journalier des malades de l'Hôtel-Dieu de Québec (Montréal : Société de recherche historique Archiv-Histo, 2005), entrées pour François Prud’homme.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/38682 : consulté le 24 sept. 2025), baptême de Genevieve Daniel, 26 mai 1722, St-Jean (Île d'Orléans).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/142992 : consulté le 24 sept. 2025), mariage de Francois Prudome et Marie Genevieve Daniel, 10 avr. 1747, St-Pierre (Île d'Orléans).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/375033 : consulté le 24 sept. 2025), sépulture de Francois Failli, 27 déc. 1767, St-Augustin-de-Desmaures (St-Augustin).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/391603 : consulté le 24 sept. 2025), sépulture de Genevieve Daniel, 13 déc. 1786, St-Augustin-de-Desmaures (St-Augustin).

« Actes de notaire, 1736-1756 // Gilbert Boucault de Godefus », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53LM-Z9F5-3?cat=koha%3A647493&i=459&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), vente d’une terre par François Robineau et Marie-Anne Huot à François Prudhomme, 28 mars 1745 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1739-1767 // Claude Louet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L8-G2Z2?cat=koha%3A730529&i=1187&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), contrat de marriage de François Prud’homme et Marie Genevieve Daniel, 19 mars 1747 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1734-1759 // Christophe-Hilarion Dulaurent », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L8-G2Z2?cat=koha%3A730529&i=1187&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), vente d’une terre par François Prud'homme et Geneviève Daniel à Louis Cochon dit Laverdiere, 24 mars 1750 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1748-1756 // Prisque Marois », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53L8-PR8S?cat=koha%3A729893&i=2778&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), bail à ferme d'une terre par Marie-Antoinette Denis à André Arnoux dit Vilneuve et François Prudhomme, 9 mai 1753 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1738-1783 // André Genest », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYX-4SZM-4?cat=koha%3A775848&i=873&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), inventaire des biens de la communauté de Geneviève Daniel, veuve de François Prudom, 22 juil. 1769 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1738-1783 // André Genest », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSYX-4S8T-J?cat=koha%3A775848&i=896&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), vente de terre par Marie-Geneviève Daniel à Ignace Cliche, 28 juil. 1769 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1738-1783 // André Genest », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-CQ18?cat=koha%3A775848&i=265&lang=en : consulté le 24 sept. 2025), cession, transport et abandon de biens meubles et immeubles par Marie-Geneviève Daniel à Jean-Baptiste Prudom, 23 mars 1781 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Tutelles et curatelles - Archives nationales à Québec », Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/71420 : consulté le 24 sept. 2025), « Succession et tutelle aux mineurs de feu François Prudom dit Fay (Prudhomme dit Failly), habitant de la seigneurie et paroisse de Saint-Augustin, et de Geneviève Daniel », 10 juil. 1769–27 juil. 1769, cote CC301,S1,D4331, Id 71420.

« Rapport de l’archiviste de la province de Québec pour 1925-1926 », images numérisées, Archive.org (https://ia801302.us.archive.org/17/items/rapport03queb_0/rapport03queb_0.pdf : consulté le 24 sept. 2025), transcription du recensement du gouvernement de Québec en 1762, page 99.

« Historique : Saint-Pierre », Patrimoine religieux de l’île d’Orléans (https://www.patrimoinereligieuxio.leem.ulaval.ca/municipalite/saint-pierre : consulté le 24 sept. 2025).

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/25479 : consulté le 24 sept. 2025), entrée du dictionnaire pour Francois PRUDHOMME FAILLY et Marie Genevieve DANIEL, union 25479.

Jean-Philippe Garneau, « La tutelle des enfants mineurs au Bas-Canada : autorité domestique, traditions juridiques et masculinités », Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 74, numéro 4, printemps 2021, p. 11–35, numérisé par Érudit (https://doi.org/10.7202/1081966ar).