Jean Rolandeau (ou Laurendeau) & Marie Thibault

Découvrez le parcours remarquable de Jean Rolandeau (ou Laurendeau), originaire de Marsilly en Aunis, et de Marie Thibault, venue de la région d’Angers. Mariés à Québec en 1680, ils ont bâti leur vie à Saint-Thomas de Montmagny et fondé une lignée canadienne-française toujours vivante.

Click here for the English version

Jean Rolandeau (ou Laurendeau) & Marie Thibault

Les débuts de la lignée Laurendeau au Canada

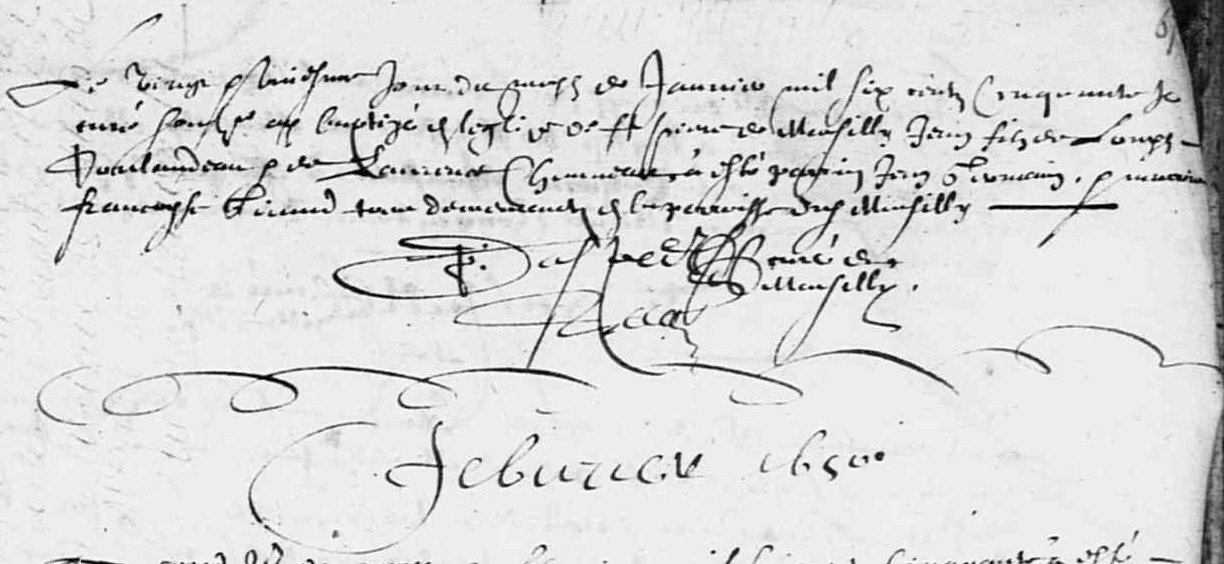

Jean Rolandeau (ou Laurendeau), fils de Louys Rolandeau et de Laurence Chauveau, est baptisé le 21 janvier 1650 dans la paroisse Saint-Pierre de Marsilly, en Aunis, France. Son parrain est Jean Germain, sa marraine Françoise Giraud. Jean grandit aux côtés de cinq frères et sœurs : Marie, Laurence, Jeanne, Marguerite et Hilaire.

Baptême de Jean Laurendeau (ou Rolandeau) en 1650 (Archives départementales de la Charente-Maritime)

L’église Saint-Pierre de Marsilly, où Jean est baptisé, est mentionnée pour la première fois en 1223. Elle fait d’abord partie d’un prieuré dépendant de l’abbaye de Saint-Michel-en-l’Herm. Gravement endommagée au début de la guerre de Cent Ans, elle est reconstruite et fortifiée entre 1360 et 1420 environ, avec la construction d’un imposant clocher-porche défensif qui domine encore aujourd’hui le village. L’église subit de nouveau d’importantes destructions en 1568, pendant les guerres de Religion, après quoi seule la nef centrale est reconstruite (1608-1610). Des ajouts ultérieurs comprennent l’installation des fonts baptismaux en 1635, la construction d’une sacristie en 1730 (agrandie en 1873) et d’importantes rénovations de la nef et du mobilier vers 1849-1850. La tour, classée monument historique en 1907, s’élève à environ 23 mètres et offre une vue imprenable sur La Rochelle et l’île de Ré. Elle demeure l’un des plus beaux exemples d’église paroissiale fortifiée de la côte d’Aunis.

Église Saint-Pierre à Marsilly (photo de Patrick Despoix, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Église Saint-Pierre à Marsilly (photo de Patrick Despoix, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Située à seulement quatre kilomètres au nord de La Rochelle et face à l’île de Ré, Marsilly se trouve dans l’actuel département de la Charente-Maritime et est considérée comme une banlieue de La Rochelle. La localité compte environ 3 000 habitants, appelés Marsellois et Marselloises.

La vie à Marsilly au XVIIe siècle

Localisation de Marsilly en France (Mapcarta)

Jean grandit dans une paroisse côtière marquée par l’agriculture, la pêche et la production de sel le long des baies et des îles d’Aunis, notamment autour de l’île de Ré et de la baie de l’Aiguillon. La vie quotidienne s’articule autour de la culture des céréales, de l’élevage et des activités côtières comme la pêche et le commerce du sel, soutenues par le marché animé de La Rochelle, alors plaque tournante régionale du vin, du sel et du commerce atlantique.

La génération précédant la naissance de Jean endure le siège de La Rochelle (1627-1628) et ses conséquences. Bien que la ville finisse par capituler et que le pouvoir politique des huguenots soit restreint, les communautés protestantes survivent sous un contrôle royal serré. Les troubles de la Fronde (1648-1653) apportent ensuite leur lot de difficultés, alors que la guerre civile et les lourdes taxes frappent durement la région.

Au début des années 1670, l’émigration vers la Nouvelle-France devient une voie courante pour les jeunes hommes d’Aunis. Des centaines d’entre eux signent des contrats d’engagement à La Rochelle pour travailler outre-mer pendant trois ans comme marins, artisans ou ouvriers agricoles. La politique royale menée par l’intendant Jean Talon encourage la colonisation par l’octroi de terres, l’emploi dans la pêche et le transport fluvial, et des incitations au mariage, faisant de la Nouvelle-France une destination attrayante pour les célibataires possédant des compétences rurales ou maritimes. Pour beaucoup d’habitants d’Aunis, la promesse de devenir propriétaires terriens et d’accéder à une meilleure condition sociale offre des possibilités qu’ils ne trouvent pas dans leur région d’origine.

Émigration vers la Nouvelle-France

La date exacte de l'arrivée de Jean en Nouvelle-France est inconnue. Cependant, grâce aux recherches d'André Thibault, nous savons qu'il est présent en Nouvelle-France plus tôt qu'on ne le croyait auparavant. Un procès de 1721 (Alarie c. Letartre) concernant des terres dans la seigneurie de Dombourg (Neuville) mentionne « une concession dans la Seigneurie de Dombourg donnée par Jean-François Bourdon, seigneur de Dombourg, à Jean Laurendeau, en date du 20 mars 1667 ».

Seigneurie de Saint-Luc

En 1653, Jean de Lauson concède au charron Noël Morin l’arrière-fief de Saint-Luc, qui fait partie de la seigneurie de Rivière-du-Sud (Montmagny). À partir de 1672, Morin divise les terres et les distribue à ses enfants ainsi qu’à d’autres colons. [Le chemin Saint-Luc moderne à Montmagny « traverse la partie sud de l’ancien arrière-fief Saint-Luc », situant le fief approximativement au sud de la rivière du Sud, dans les limites actuelles de la ville.]

Le 7 avril 1676, Jean reçoit une concession de terre dans la seigneurie de Saint-Luc du seigneur Noël Morin de Saint-Luc. La terre mesure trois arpents de front, face au Saint-Laurent, sur quarante arpents de profondeur, attenante aux concessions de Jean Prou [Proulx] et de Pierre Blanchet. Jean obtient également les droits de chasse et de pêche sur sa concession. Il s’engage à payer six livres de rente seigneuriale et douze deniers de cens chaque année, le jour de la Saint-Rémy, et à entretenir les chemins qui traversent le terrain. L’acte est rédigé par le notaire Pierre Duquet de la Chesnaye dans son étude. Jean déclare ne pas savoir signer.

Localisation de Montmagny au Québec (Mapcarta)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025

Marie Thibault

Marie Thibault, fille de Michel Thibault et de Jeanne Soyer, naît vers 1661 dans la région d’Angers, en France, qui fait aujourd’hui partie du département de Maine-et-Loire. Son acte de baptême n’a pas été retrouvé. [Le nom de famille de Marie est orthographié de différentes manières au Canada : Thibaut, Thibaud, Thibot, etc.]

Marie émigre de France avec ses parents et arrive au milieu des années 1660. La famille Thibault s’installe d’abord à Sillery, puis à Québec. Michel et Jeanne ont cinq autres enfants nés au Canada, dont quatre se marient et trois fondent une famille ayant des descendants.

Mariage

Le 2 avril 1680, le notaire Gilles Rageot rédige un contrat de mariage entre Jean « Rollandeau » et Marie « Thibaud ». Jean est décrit comme un habitant résidant dans la seigneurie de Saint-Luc. Le père de Marie, Michel, agit en son nom. Les témoins sont Nicolas Sarazin, Catherine Normand, Jeanne Delestre, Marie Magdeleine Morin et Étiennette Normand. Le contrat respecte les normes de la Coutume de Paris. La dot est fixée à 300 livres, et le père de Marie lui promet une vache la veille de son mariage. Plusieurs témoins signent le contrat, mais Jean et Marie ne savent pas signer.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient fils ou filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires sont dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté. Le douaire désigne la part de propriété réservée par le mari à sa femme au cas où elle lui survit.

Jean et Marie se marient le 24 avril 1680 à l’église Notre-Dame de Québec. Il a 30 ans, est originaire du « bourg et paroisse de Marsilley » et réside dans la seigneurie de Saint-Luc. Elle a environ 19 ans et vit dans la seigneurie de Maure avec ses parents. Leurs témoins sont le père de Marie, Jean Delastre [Delestre], Pierre Girard et Pierre Jonqua [Joncas]. Ni le couple ni leurs témoins ne savent signer l’acte de mariage.

Mariage de Jean « Rollandeau » et Marie Thibault en 1680 (Généalogie Québec)

La vie d’un habitant

En 1681, Jean et Marie figurent au recensement de la Nouvelle-France comme résidents de la seigneurie de Bellechasse, près de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. [La seigneurie de Saint-Luc n’apparaît pas comme sous-titre distinct dans le recensement ; le couple y vit probablement encore.] Ils possèdent deux fusils, une vache et six arpents de terre « de valeur », c’est-à-dire défrichée ou cultivée.

Recensement de la Nouvelle-France en 1681 pour le ménage « Rollandeau » (Bibliothèque et Archives Canada)

Jean continue de défricher et de travailler ses terres. Le 17 juillet 1684, il loue pour seize livres une vache laitière noire âgée de cinq ans à Catherine Normand (qui a assisté à la signature de son contrat de mariage), épouse du maître-taillandier Pierre Normand dit Labrière. [La durée du bail n’est pas précisée.] Jean est décrit comme résident de la seigneurie de la rivière Saint-Luc.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025

Jean et Marie s’installent plus tard dans la paroisse de Saint-Thomas à Montmagny. Pour des raisons inconnues, ils n’ont pas d’enfants avant seize ans après leur mariage en 1680 :

Marie Anne (1696–1778)

Catherine (1698–1770) (jumelle)

Marie Louise Geneviève (1698–1781) (jumelle)

Marie Louise (1699–1772)

Louis Joseph (1701–1764)

Explications possibles

L’écart de seize ans entre le mariage du couple et la naissance de leur premier enfant enregistré reflète très probablement une période d’hypofertilité ou de fausses couches à répétition. Marie subit peut-être des fausses couches ou des mortinaissances qui ne sont pas consignées, ou éprouve des difficultés à concevoir pendant sa vingtaine, avant de retrouver sa fertilité plus tard dans sa vie. Le fait qu’elle donne naissance à des jumelles vers la fin de sa période féconde correspond à l’augmentation observée des grossesses gémellaires dizygotes chez les femmes âgées de 35 à 40 ans.

Il est également possible, quoique moins probable, que des naissances antérieures ne soient tout simplement pas enregistrées ou aient été perdues dans les registres paroissiaux. La mortalité infantile est élevée en Nouvelle-France, et des lacunes existent dans la documentation, notamment pour les enfants décédés avant le baptême ou dans les colonies éloignées. Cependant, l’absence de toute trace de ces enfants — ni sépulture, ni mariage, ni mention ultérieure — rend cette hypothèse moins convaincante que des causes biologiques ou liées à la santé.

Les documents disponibles indiquent que Jean demeure dans la seigneurie pendant ces années. Aucune trace ne mentionne un service militaire, une expédition de traite des fourrures ou une longue absence du domicile, et le couple semble vivre ensemble de façon continue. Jean est sans doute occupé à défricher et à cultiver ses terres, ce qui rend improbable une séparation prolongée comme explication du retard dans les naissances.

Le 30 juin 1696, Jean vend à Denis Prou [Proulx] une terre et une habitation situées à Rivière-du-Sud pour la somme de 275 livres. Jean est décrit comme un habitant de Pointe-à-la-Caille et paroissien de Saint-Thomas (Montmagny). La propriété mesure cinq arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent par quarante arpents de profondeur. [On ignore à quel moment Jean obtient cette terre, car les détails relatifs à la propriété sont laissés en blanc dans ce document — on sait seulement qu’il reçoit la concession du seigneur Couillard.] Prou accepte de prendre en charge les paiements seigneuriaux de cens et de rente à l’avenir.

La mère de Marie meurt en avril 1699. Le 21 août 1700, trois des filles Thibault (Marie, Louise et Marguerite) et leurs maris vendent à leur père Michel leur part d’un demi-terrain à Rivière-des-Roches, ainsi que les biens mobiliers hérités de leur mère. Il s’engage à verser à chaque couple 150 livres et 10 minots de blé. [Un minot est une ancienne mesure de capacité pour les matières sèches (grains et farine) équivalant à la moitié d’une mine. Une mine correspond à environ 78,73 litres.]

Décès de Marie et Jean

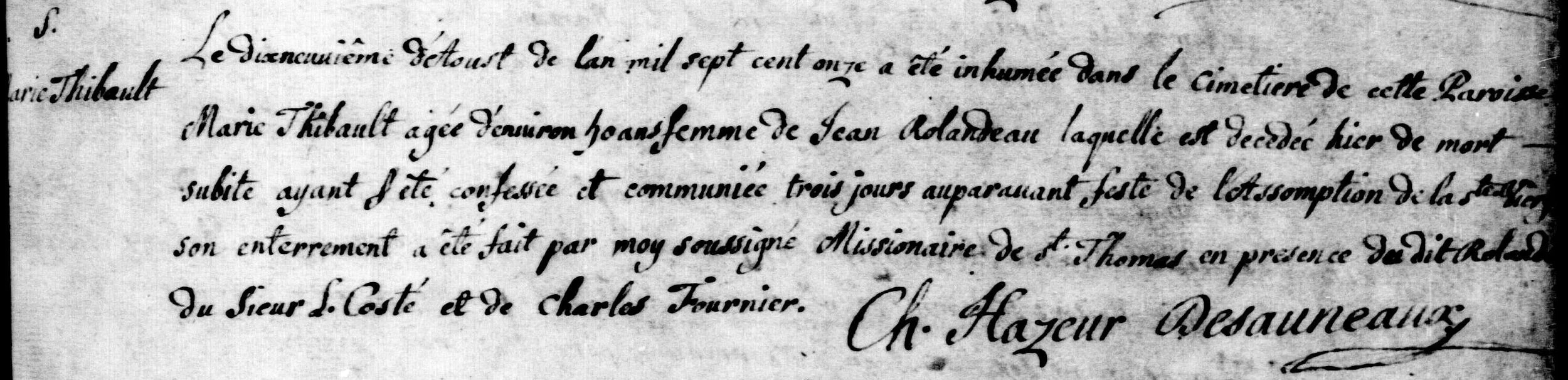

Marie Thibault décède de « mort subite » à l’âge d’environ 50 ans, le 18 août 1711, « ayant Seté confessé et communiée trois jours auparavant feste de lAssomption de la ste Vierge ». Elle est inhumée le lendemain dans le cimetière paroissial de Saint-Thomas à Montmagny. Son mari assiste à l’enterrement.

Sépulture de Marie Thibault en 1711 (Généalogie Québec)

Jean Rolandeau (ou Laurendeau) meurt à l’âge de 65 ans, « apres avoir receu les sacrements de Viatique et Extreme-onction ». Il est inhumé le 2 février 1715 dans le cimetière paroissial de Saint-Thomas à Montmagny. [La date du décès n’est pas précisée dans son acte de sépulture.]

Sépulture de Jean Rolandeau (ou Laurendeau) en 1715 (Généalogie Québec)

Héritage et tutelle

Le matin du 2 octobre 1717, les enfants Rolandeau/Laurendeau se présentent devant le notaire Abel Michel afin de déterminer la tutelle des plus jeunes et de finaliser le partage de l’héritage.

Comme le veut la coutume, un tuteur est élu pour les enfants mineurs Rolandeau/Laurendeau, Marie Louise et Louis Joseph. Charles et Pierre Fournier sont désignés respectivement comme tuteur et subrogé tuteur.

Une fois l’inventaire des biens de Jean et Marie dressé, les enfants se partagent le mobilier, le bétail et la concession de terre en cinq parts égales.

Le rôle de la tutelle en Nouvelle-France

En Nouvelle-France, la nomination d’un tuteur ou d’une tutrice est nécessaire lorsqu’un enfant d’âge mineur peut recevoir un héritage. Cela fait partie de la Coutume de Paris, loi en vigueur au Canada. La coutume exige l’égalité successorale, garantissant à chaque enfant une part de l’héritage parental. Lorsqu’un parent décède, la tutelle des enfants mineurs est établie pour gérer l’héritage jusqu’à leur majorité ou leur émancipation par mariage ou jugement. À cette époque, la mort précoce d’un parent était courante, donc la tutelle des enfants mineurs était une pratique courante.

La nomination d’un tuteur ou d’une tutrice est nécessaire, et la coutume de Paris privilégie généralement le conjoint survivant comme tuteur, avec l’avis de sept proches réunis sous la supervision d’un juge. Le juge intervient principalement en cas de conflit ou de refus d’accepter la responsabilité de tuteur. La coutume prévoit également le choix d’un subrogé-tuteur parmi les proches du défunt, chargé de vérifier l’exactitude de l’inventaire des biens de la communauté.

L’Inventaire

L’inventaire, d’une longueur de six pages, répertorie tous les biens de Jean et Marie. Bien que certains objets soient illisibles, la liste comprend les éléments suivants :

Page 3 de l’inventaire de 1717 (FamilySearch)

Page 5 de l’inventaire de 1717 (FamilySearch)

Ustensiles de cuisine et vaisselle :

Quatre crochets servant de crémaillère

Un louchet

Deux marmites

Une chaudière en cuivre rouge

Trois ferrés, dont deux vieux

Un gril

Une poêle

Un bassin d’étain

Une assiette d’étain

Un plat de terre

Neuf cuillères d’étain

Une douzaine de terrines

Une cruche de terre à huile

Une autre cruche

Une cruche de terre

Outils et armes:

Deux haches

Une hache cassée

Trois pioches, dont une vieille

Sept faucilles

Un ciseau

Deux marteaux et des tenailles

Un seau

Un fusil avec la corne

Deux rasoirs avec la pierre

Un fer à flasquer

Une chaine de traine

Une traine

Une paire de fers à cheval

Linge, mobilier et objets domestiques :

Un lit de plume garni avec le traversin

Un lit de plume garni de cuir

Un autre lit plus grand couvert de cuir et le traversin

Deux vieilles couvertes de laine

Deux autres couvertes, dont une vieille

Un chandelier

Deux rouets garnis

Deux coffres

Produits et denrées :

58 livres de beurre

Une tinette de beurre en laquelle il y a 28 livres de beurre

Bestiaux et matériel agricole :

Cinq vaches rouges et noires

Sept moutons

Quatre grands cochons

Deux petits cochons

Une cavale

Deux chevaux avec le collier, la dossière et la bride

Deux poulains

Un coq

Une douzaine de volailles

Des vieilles ferrailles

Deux brayes à brayer le lin

Dix livres de fil

Récoltes et matériel dans la grange :

600 gerbes de blé

40 bottes de lin

Une masse qui est chez le forgeron

L’inventaire fait également état d’un total de 428 livres de dettes, dont 300 livres dues au gendre de Jean et Marie, Jean Marotte.

L’héritage de la famille Laurendeau

Jean Rolandeau (ou Laurendeau) et Marie Thibault sont à l’origine de la lignée Laurendeau au Canada. De leur mariage à Québec en 1680 à leur établissement à Montmagny, leur parcours illustre celui de nombreux pionniers de la Nouvelle-France : des colons courageux dont la persévérance et le travail façonnent le pays. Les documents qu’ils laissent derrière eux — concessions foncières, contrats, recensements et inventaires — tracent les contours d’une famille dont l’héritage demeure bien vivant, enraciné au Québec et au-delà.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Marsilly > Collection communale > Baptêmes Mariages Sépultures > 1631 – 1676 », base de données et images numérisées, Archives départementales de la Charente-Maritime (http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/781f08074ff121b345c6e8296368ea71 : consulté le 7 nov. 2025), baptême de Jean Raulendeau, 21 janv. 1650, Marsilly (St-Pierre), image 62 sur 236.

« L’Église Saint-Pierre », Mairie de Marsilly (https://www.marsilly.fr/notre-village/patrimoine/leglise-saint-pierre/ : consulté le 7 nov. 2025).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/67219 : consulté le 7 nov. 2025), mariage de Jean Rollandeau et Marie Thibaud, 24 avr. 1680, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/26411 : consulté le 7 nov. 2025), sépulture de Marie Thibault, 19 août 1711, Montmagny (St-Thomas).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/26459 : consulté le 7 nov. 2025), sépulture de Jean Rolandeau, 2 févr. 1715, Montmagny (St-Thomas).

« Actes de notaire, 1663-1687 // Pierre Duquet », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-Y9HZ-G?cat=koha%3A1175224&i=2394&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), concession de terre à Jean Rollandeau de Noël Morin de St-Luc, 7 avr. 1676, images 2395-2396 sur 2541 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-J3DQ-JW65?cat=koha%3A1171570&i=2323&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), contrat de mariage de Jean Rollandeau et Marie Thibaud, 2 avr. 1680, images 2324-2325 sur 3381 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NF-494Z-2?cat=koha%3A1171570&i=542&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), bail d’une vache laitière par Jean Rollandeau de Catherine Normand, 17 juil. 1684, images 543-544 sur 1327 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1695-1702 // Charles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NX-43WF?cat=koha%3A963362&i=1285&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), vente d’une terre par Jean Rollandeau à Denis Prou, 30 juin 1696, images 1286-1288 sur 3357 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1692-1716 // Louis Chambalon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NF-4SQ7-J?cat=koha%3A1170051&i=2078&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), accord et vente de droits en des effets mobiliers entre Jean Rollandeau et Marie Tibault (et deux de ses sœurs) à Michel Thibault, 21 août 1700, images 2079-2081 sur 3419 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1749 // Abel Michon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53LD-V99Z-R?cat=koha%3A979090&i=550&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), tutelle des enfants mineurs de Jean Rollandeau et Marie Tibault, 2 oct. 1717, image 551 sur 2196 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1749 // Abel Michon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-53LD-V99C-G?cat=koha%3A979090&i=551&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), partage des biens de Jean Laurendeau et Marie Tibeaut, 2 oct. 1717, images 552-553 sur 2196 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1709-1749 // Abel Michon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-R3LD-V9QN-L?cat=koha%3A979090&i=554&lang=en : consulté le 7 nov. 2025), inventaire des biens de la communauté de Jean Laurendeau et Marie Thibault, 2 oct. 1717, images 555-560 sur 2196 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 7 nov. 2025), ménage de Jean Rollandeau, 14 nov. 1681, seigneurie de Bellechasse, page 232 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/laurendeau/-rolandeau : consulté le 7 nov. 2025), fiche pour Jean Laurendeau/Rolandeau, fiche 242332, mise à jour le 1 sept. 2019.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/4969 : consulté le 7 nov. 2025), entrée du dictionnaire pour Jean LAURENDEAU et Marie THIBAULT, union 4969.

Louise Authier et Jean Laurendeau, Histoire et généalogie des Laurendeau d'Amérique et de leurs familles alliées sous le Régime français (https://www.jean-laurendeau.com/010_01_0150_pasameric.html : consulté le 9 nov. 2025).

« Noël Morin », Répertoire du patrimoine du Québec, Ministère de la Culture et des Communications, Gouvernement du Québec (https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=24732&type=pge : consulté le 7 nov. 2025).

« Chemin Saint-Luc », Commission de toponymie, Gouvernement du Québec (https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/ToposWeb/Fiche.aspx?no_seq=168317 : consulté le 7 nov. 2025).

Jean-Philippe Garneau, « La tutelle des enfants mineurs au Bas-Canada : autorité domestique, traditions juridiques et masculinités », Revue d’histoire de l’Amérique française, volume 74, numéro 4, printemps 2021, p. 11–35, numérisé par Érudit (https://doi.org/10.7202/1081966ar)