L'ancien métier de tanneur

Votre ancêtre travaillait-il comme tanneur en Nouvelle-France ? Découvrez l’histoire des tanneurs en la colonie et au début du Québec, depuis la première tannerie fondée par François Byssot à Pointe-Lévy en 1668 jusqu’aux « villages des tanneurs » de Montréal. Apprenez comment des familles comme les Lenoir dit Rolland ont transformé les peaux d’animaux en cuir pour fabriquer chaussures, bottes et harnais, et comment les traditions de tannage autochtones ont influencé ce métier. Cet article explore le processus exigeant du tannage, les familles clés et les quartiers où le métier a prospéré — pour redonner vie à l’histoire de nos ancêtres corroyeurs et tanneurs.

Click here for the English version

Le tanneur

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

Le tanneur transformait les peaux d’animaux en cuir par un processus laborieux : traiter les peaux avec du tan ou du tanin, une écorce d’arbre réduite en poudre qui donna son nom à cette profession. Ces artisans travaillaient dans des tanneries, généralement reléguées à la périphérie des villes, près des cours d’eau, en raison des odeurs nauséabondes dégagées par leur activité. Ce métier malodorant mais vital approvisionna la colonie en cuir du milieu du XVIIe au XVIIIe siècle, fournissant la matière première pour chaussures, harnais et autres articles essentiels.

La Nouvelle-France voit naître le tannage au XVIIe siècle dans les villes de Québec et Montréal. D’abord importateurs de peaux françaises, les artisans du cuir se tournent progressivement vers l’approvisionnement local avec l’établissement des boucheries coloniales. Les peaux de mouton et de bovin forment la base industrielle, tandis que chasseurs et pêcheurs apportent des matières plus rares : morse, phoque, orignal, cerf et ours.

Les premières tanneries de la Nouvelle-France

François Byssot de la Rivière fonde en 1668 la première tannerie coloniale dans la seigneurie de Pointe-Lévy, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent face à Québec. Construite sur une concession reçue en 1648, l’installation comprend une écluse dans le ruisseau séparant sa propriété de celle de Guillaume Couture, ainsi qu’un canal en bois alimentant les cuves de tannage en eau. L’intendant Jean Talon soutient financièrement l’entreprise en avançant 3 268 livres du trésor royal.

Talon vise l’autosuffisance coloniale en matière de cuir. Au début des années 1670, il observe que « l’on travaille des cuirs du pays près du tiers de la chaussure ». La tannerie de Pointe-Lévy traite les peaux locales — bovins, veaux, gibier sauvage et mammifères marins comme l’orignal, le cerf, le marsouin et le phoque — pour fabriquer souliers, bottines, manchons et housses pour coffres et malle. En 1673, l’entreprise de Byssot produit environ 8 000 paires de chaussures annuellement pour les troupes, répondant aux commandes militaires de Talon.

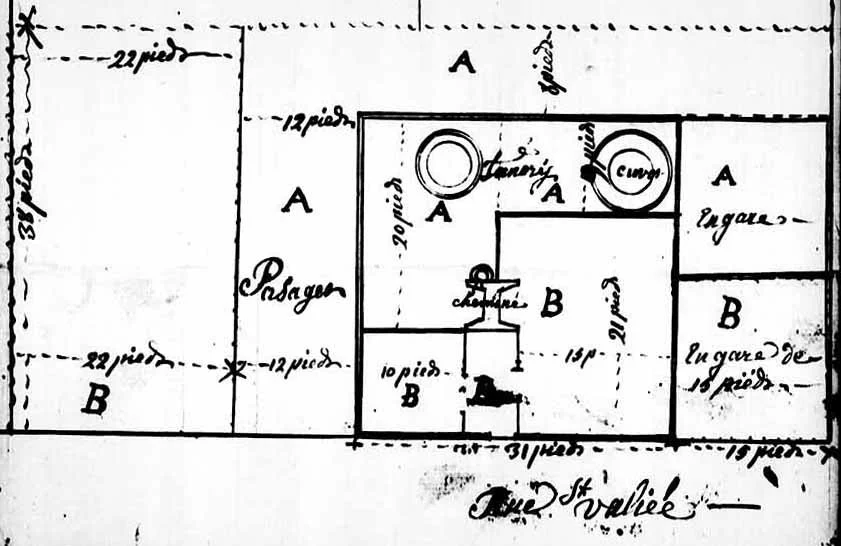

Québec développe progressivement ses propres tanneries périphériques. Jean Larchevêque établit la sienne en 1702 sur le terrain de sa briqueterie. Vers 1714, le quartier Saint-Roch devient un centre de tannage, particulièrement le long des rues de Saint-Vallier et Saint-Roch, où Pierre Robitaille, François Gauvreau et Noël Giroux exploitent leurs établissements. En 1790, onze tanneurs travaillent à Québec, six d’entre eux concentrés sur la rue Saint-Vallier, artère demeurant un centre du travail du cuir jusqu’au XIXe siècle. La ville compte 33 tanneries en 1831, principalement situées dans Saint-Roch. Parmi les tanneurs marquants du XIXe siècle figurent Jean Baptiste Hallé et François Patry.

Plan de la tannerie de Noël Giroux, rue Saint-Vallier, en 1761 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

L’industrie du tannage à Montréal

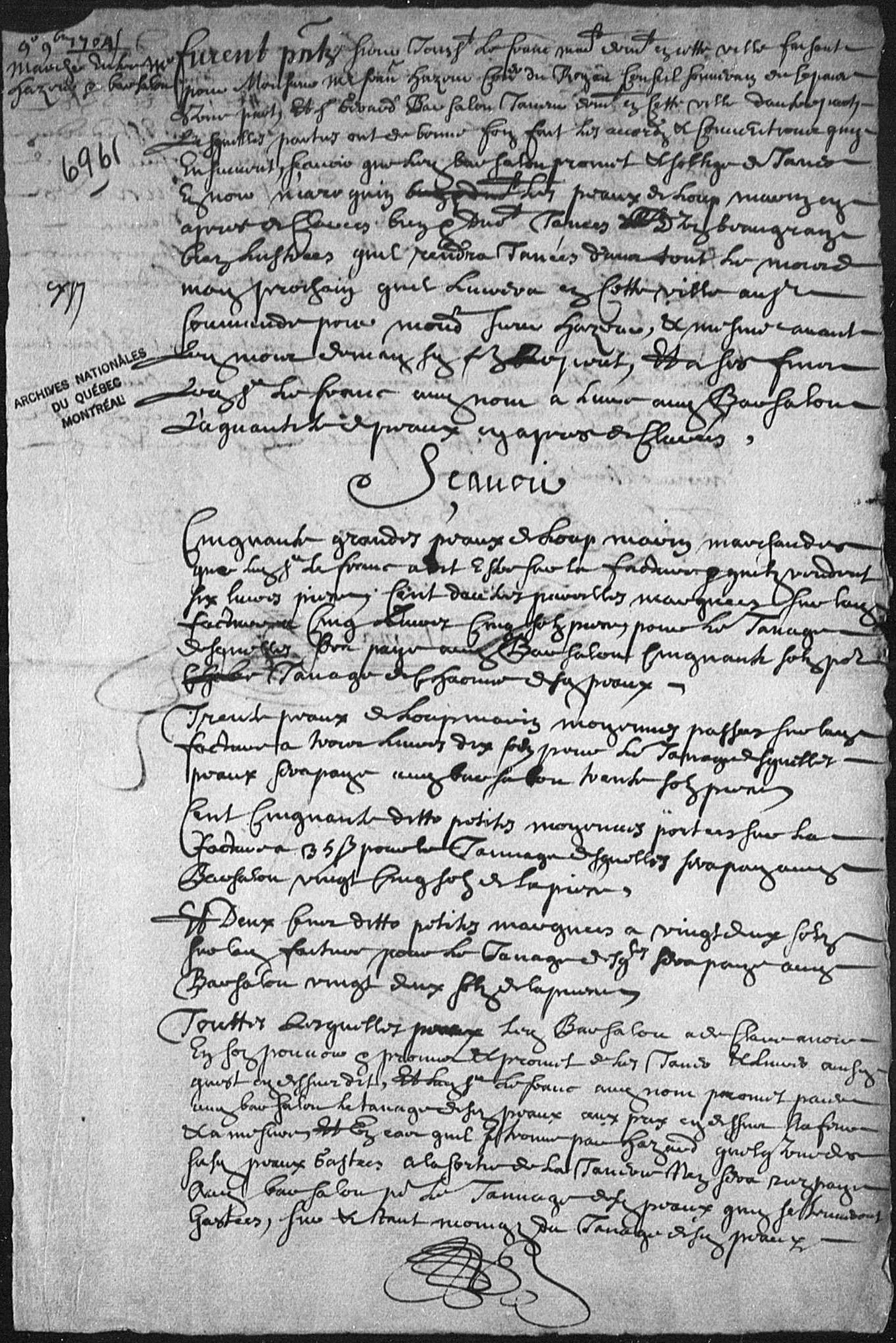

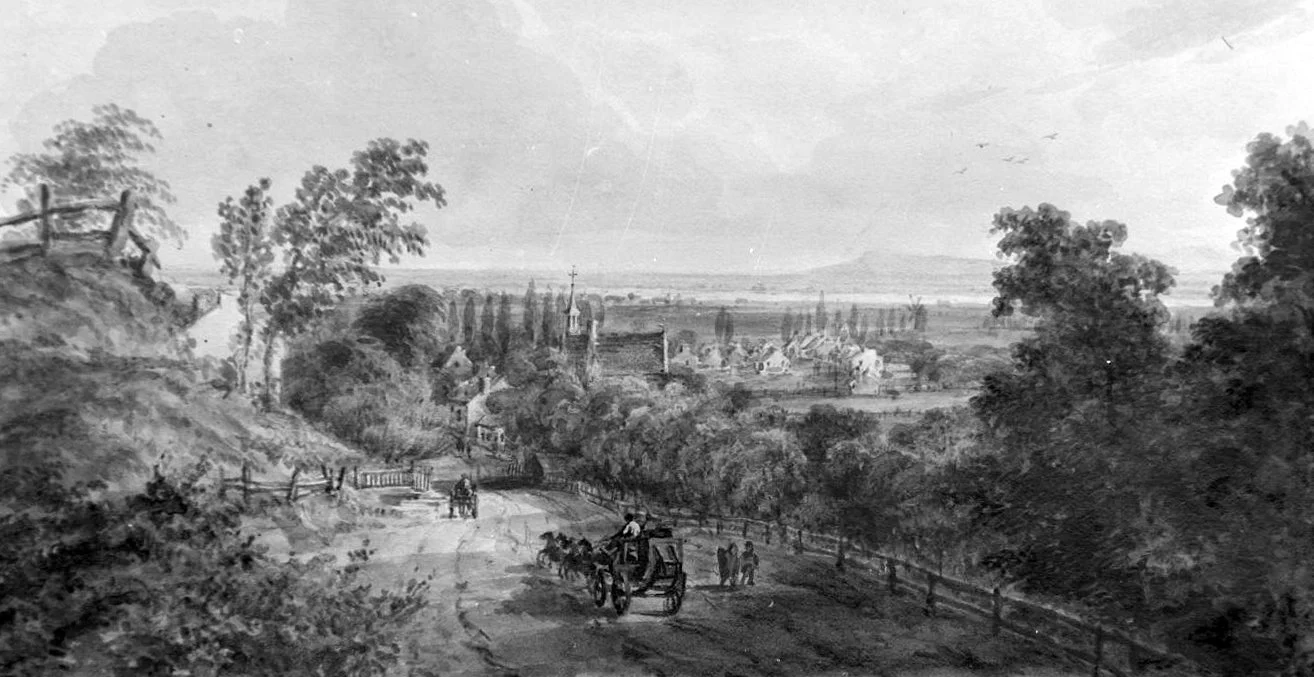

Montréal voit naître sa première tannerie à la fin du XVIIe siècle au coteau Saint-Pierre (aujourd’hui Saint-Henri), loin des murs de la communauté. Cet emplacement stratégique sur la route commerciale des fourrures entre Montréal et Lachine offre proximité avec les peaux et artisans du cuir tout en épargnant les odeurs nauséabondes à la ville. Le secteur se développe en « village de tanneries », plusieurs entreprises se regroupant le long de la rivière Saint-Pierre.

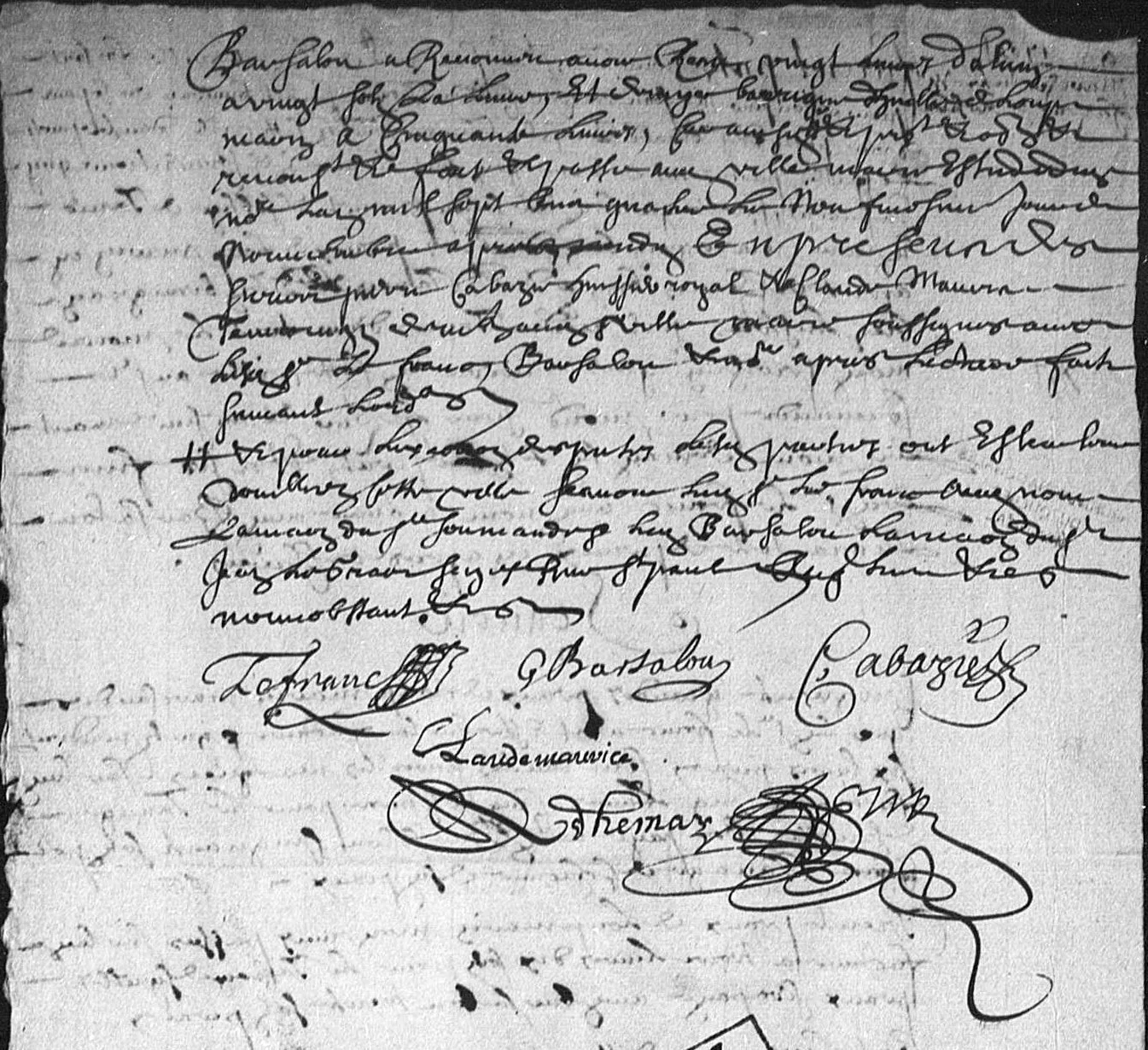

La Société historique de Saint-Henri mentionne une première tannerie dès 1685, quand le marchand Jean Dedieu et le tanneur Jean Mouchère acquièrent une entreprise existante. Charles de Delaunay et Gérard Barsalou rachètent cette tannerie en 1700. Six ans plus tard, Gabriel Lenoir dit Rolland, fils d’un marchand de la traite des fourrures, y débute son apprentissage. Son mariage en 1714 avec Marie Josèphe Delaunay unit deux familles influentes du tannage. Jusqu’à sa mort en 1751, Gabriel Lenoir dit Rolland demeure l’un des principaux marchands-tanneurs montréalais.

Marché de tannage de peaux de loup marin entre François Hazeur, conseiller du Roi au Conseil souverain et Gérard Barsalou, tanneur, le 9 septembre 1704 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) (page 1 sur 2)

Marché de tannage de peaux de loup marin entre François Hazeur, conseiller du Roi au Conseil souverain et Gérard Barsalou, tanneur, le 9 septembre 1704 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec) (page 2 sur 2)

Vers 1780, le coteau Saint-Pierre devient un véritable quartier tanneur, surnommé « Village des Tanneries » ou « Village des Tanneries-des-Rolland ». Le recensement de 1781 dénombre douze ménages dans ce secteur initial, dont huit possèdent leurs installations et six appartiennent aux descendants de Gabriel Lenoir. Plusieurs générations Lenoir dit Rolland perpétuent l’activité, illustrant la pratique d’intégration familiale des tanneries. Souvent, la tannerie est rattachée à la maison familiale ou se trouve sur la même propriété.

« Vue de la Côte des Tanneries des Rolland, oct. 1839 », aquarelle par James Duncan (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

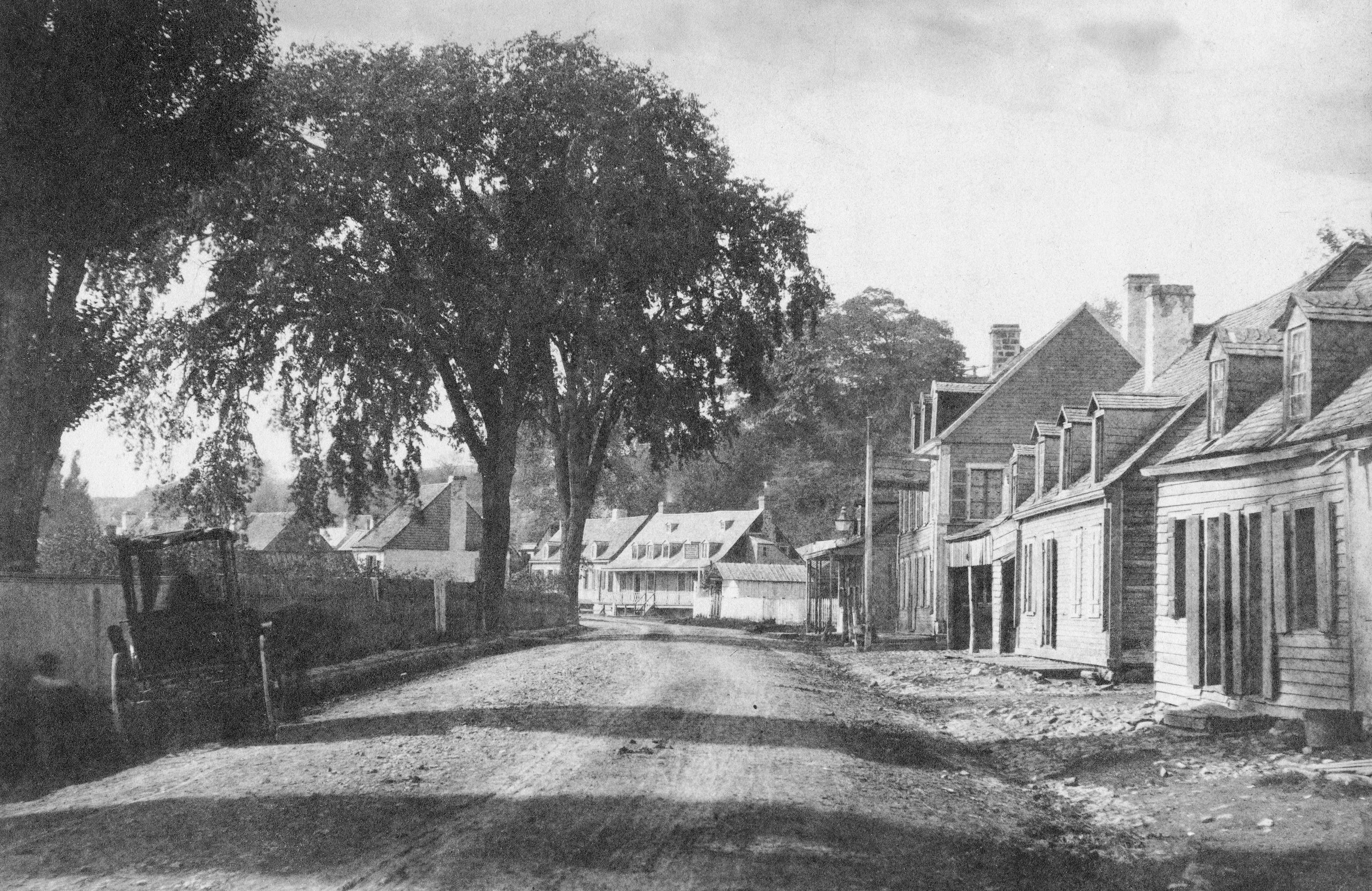

« Village des Tanneries, Saint-Henri, près de Montréal, QC, 1859 », photo d’Alexander Henderson (Musée McCord Stewart)

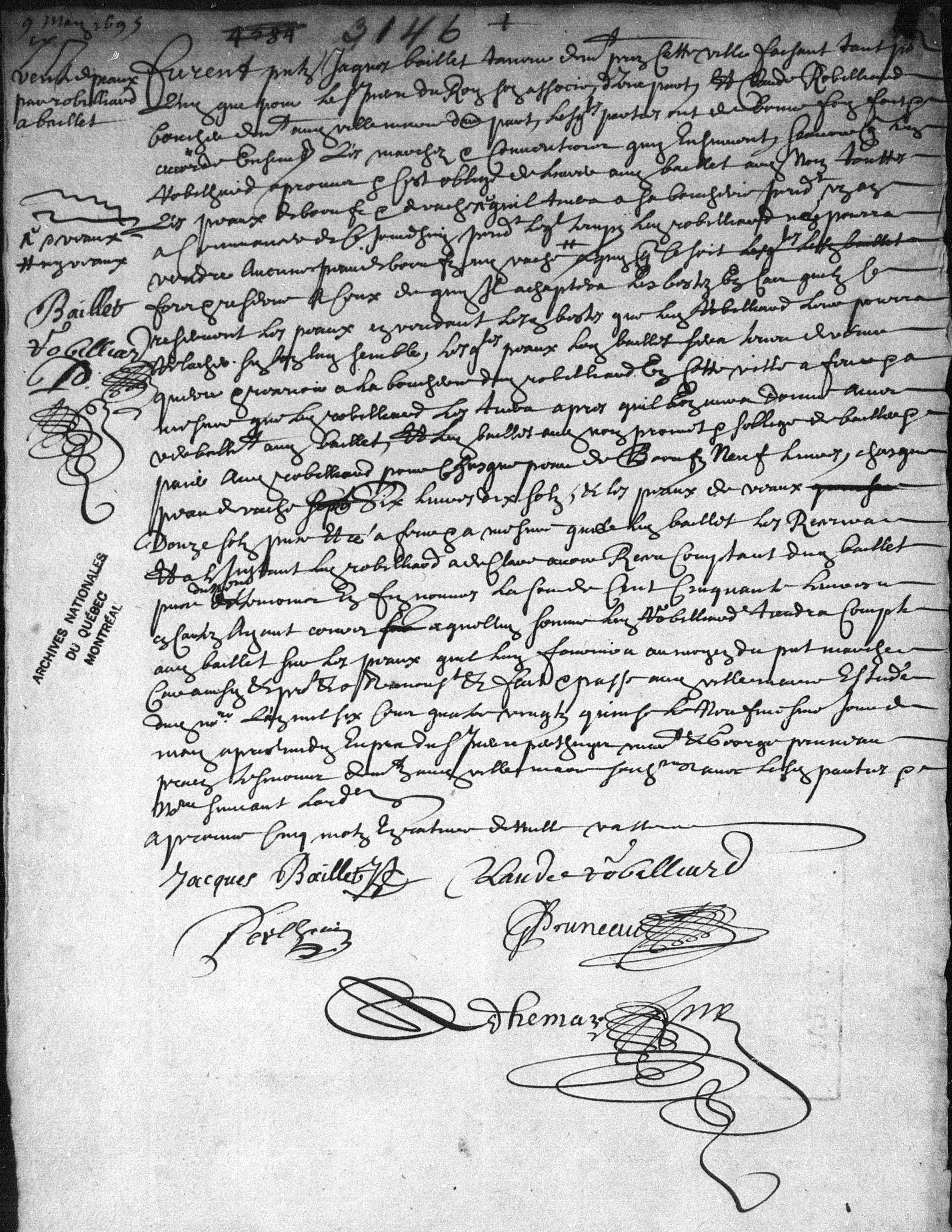

Marché de vente de peaux de bœuf, de vache et de veau entre Claude Robillard, boucher de Villemarie, et Jacques Baillet, tanneur, le 9 mai 1695 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

D’autres centres de tannage émergent simultanément à Montréal. Sur le versant est du Mont Royal, Jean Louis Plessis dit Bélair, maître-tanneur français, s’installe en 1714 près de la Côte Saint-Louis, à proximité d’un ruisseau devenu la rue Henri-Julien (dans l’actuel Plateau Mont-Royal). D’autres tanneries s’implantent alentour, créant le « chemin des Tanneries » (aujourd’hui l’avenue Mont-Royal) et fondant le « village de la Tannerie des Bélair », noyau du quartier moderne du Plateau montréalais.

Des tanneries rurales se développent également dans la région montréalaise. Pierre Hay et François Couturier établissent leurs activités à Côte-des-Neiges, tandis que d’autres entrepreneurs fondent des tanneries ailleurs, sans toutefois égaler la productivité des secteurs du coteau Saint-Pierre et de la Côte Saint-Louis.

Réglementation gouvernementale

Les autorités locales de Montréal publient plusieurs ordonnances visant les tanneurs et leurs activités durant la période de la Nouvelle-France. L’intendant Raudot annonce le 20 juillet 1706 une ordonnance ciblant tanneurs, cordonniers et bouchers montréalais.

La ville de Montréal s’augmentant tous les jours par le nombre d’habitants qui viennent s’y établir, et le nombre des ouvriers de toutes sortes de métiers s’augmentant aussi à proportion, en attendant qu’il plaise à Sa Majesté d’établir les corps de métiers, nous croyons qu’il est à propos de leur prescrire quelques règles et particulièrement aux tanneurs et cordonniers dont l’observation étant utile aux dits habitants, leur permettant que lesdits ouvriers auront dans leur travail, leur donnera en même temps, à eux en particulier, le moyen de subsister en les réduisant chacun le mieux que nous pouvons, aux fonctions qui conviennent à leur profession :

Pour à quoi parvenir, nous ordonnons :

Qu’il n’y aura que deux tanneurs dans cette ville, savoir : les nommés Delaunay et Barsalot entre lesquels, afin qu’ils aient du travail également, les cinq bouchers qui y sont présentement établis partageront par égale portion toutes les peaux provenant de leurs maisons, si même ils n’aiment lesdits tanneurs s’accommoder entre eux et se faire fournir lesdites peaux chacun par deux bouchers dont ils conviendront, et ce de la manière pendant par six mois.

Que lesdits tanneurs seront tenus de donner aux dites peaux toutes les façons requises et nécessaires, afin que le public puisse avoir de bonnes marchandises et ce à peine de trois livres d’amende pour chaque peau, lorsque dans les trois visites que nous ordonnons de faire, elles ne se trouveront pas de la qualité portée par notre présente ordonnance.

Nous défendons aux bouchers de passer aucune peau à faire des souliers français, à peine de trois livres d’amende pour chaque peau qu’ils auront passée, leur permettant néanmoins d’en passer quelques-unes de moindres (qualités) pour faire des souliers sauvages.

Leur défendons aussi de ne faire aucun trafic desdites peaux avec les habitants de la campagne, auxquels nous ordonnons de les apporter au marché établi en cette ville, dans lequel ils les exposeront et ne pourront les vendre qu’aux tanneurs.

Et en attendant que nous puissions faire un règlement qui réduise chacun desdits ouvriers dans le travail qui convient à leur métier, nous permettons au dit Delaunay, en considération de l’établissement qu’il a fait, d’avoir seulement trois garçons cordonniers et un apprenti, lesquels il pourra les faire travailler de leur métier. Nous lui défendons d’en avoir un plus grand nombre, ni de les faire travailler pour son compte dans d’autres maisons que la sienne, à peine de cinquante livres d’amende applicable comme celles ci-dessus ordonnées à l’entretien de la ville.

Plusieurs autres ordonnances suivent :

Le 13 février 1707 : « Ordonnance qui permet à Joseph Normand de faire le métier de tanneur conjointement avec les cinq tanneurs déjà nommés pour la ville de Montréal, à la charge par lui de mettre dans sa tannerie un tanneur de profession et de ne vendre que des cuirs de bonne qualité. »

Le 25 mai 1707 : « Ordonnance qui déclare nul le traité fait entre Joseph Guyon-Desprès et Gérard Barsalou. Marie Madeleine Petit, femme de Guyon-Desprès, fournira à Barsalou toutes les peaux de bêtes qu’elle tuera dans sa boucherie à la charge par lui de les payer comptant, et ce toutes les semaines, savoir la peau de bœuf neuf livres, celle de vache six livres quinze sols, celle de veau douze sols, à la condition que lesdites peaux ne soient pas viciées. »

Le 3 novembre 1707 : « Ordonnance qui permet à Charles Delaunay, tanneur à Montréal, d’avoir quatre garçons tanneurs et lui enjoint de fournir du bon cuir aux cordonniers, à peine d’amende. »

Le 13 mars 1710 : « Ordonnance qui établit Jean Belair comme troisième tanneur à Montréal. Défense aux deux autres tanneurs, Delaunay et Barsalou, de le troubler dans l’exercice de son métier. »

Le 25 avril 1712 : « Vu la requête présentée en ce Conseil par les cordonniers de Ville-Marie, en l’île de Montréal, tendant à ce qu’il plaise à la Cour permettre aux tanneurs dudit Montréal, d’apporter à ladite ville les jours de fêtes et dimanches, les fournitures de moulerie (sic) seulement, nécessaires aux cordonniers et de leur en faire la distribution ordinaire après la célébration du Service divin, ainsi qu’il se pratique en tous lieux […]. Ledit Conseil a fait et fait défenses aux dits tanneurs dudit Montréal et des environs, d’apporter, de tondre et de distribuer aucun cuir ou moulerie aux cordonniers de Montréal les jours de fête et dimanche. »

Le 29 janvier 1713 : « Ordonnance qui permet à Joseph Normand de faire le métier de tanneur à Montréal aux conditions énoncées dans l’ordonnance de M. Raudot en date du 13 février 1707. »

Opérations rurales

De petites tanneries rurales desservent les populations locales dans toute la Nouvelle-France. Les agriculteurs-tanneurs exploitent de modestes entreprises, traitant les peaux selon les besoins communautaires. Les habitants troquent ou paient la transformation de leurs peaux de vache ou d’orignal en cuir, puis reviennent quelques mois plus tard récupérer les matériaux finis pour confectionner bottes ou harnais. Même les communautés isolées accèdent ainsi au cuir tanné localement pour fabriquer les produits de première nécessité.

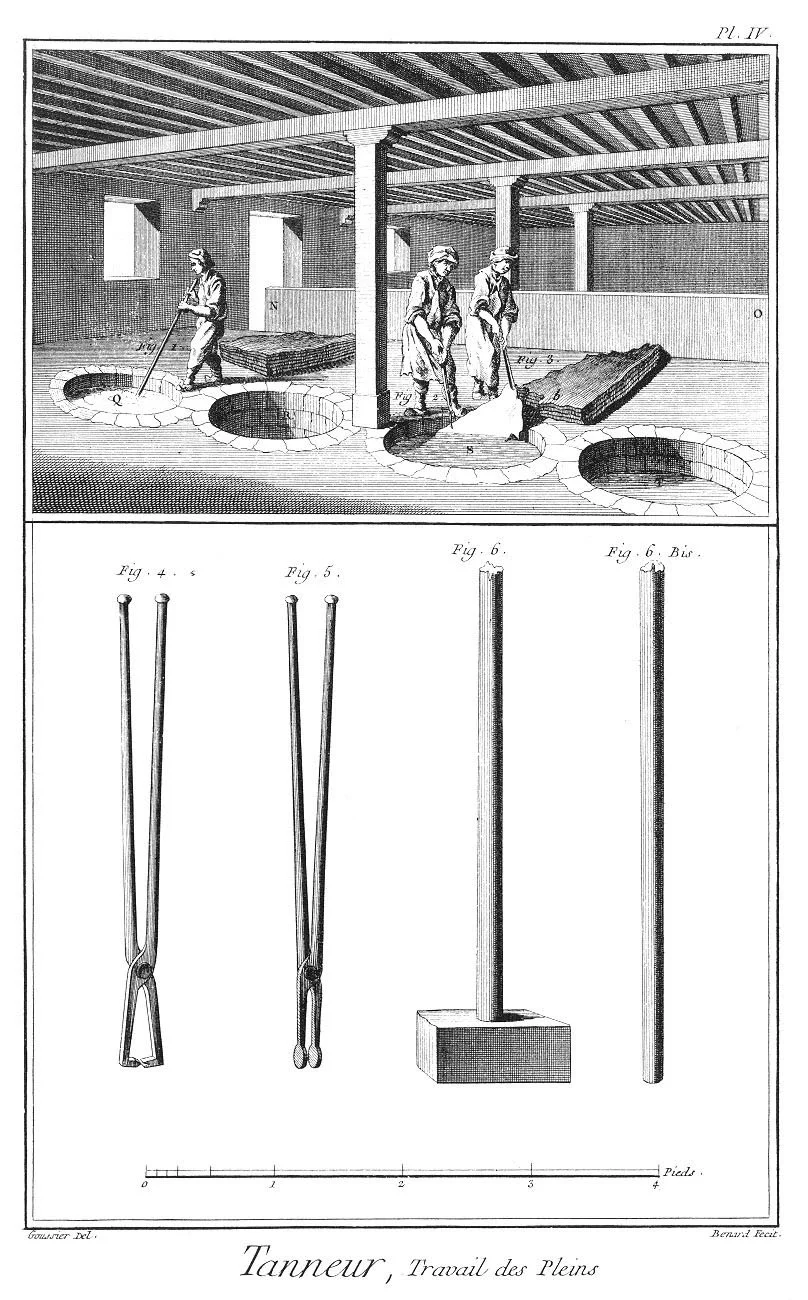

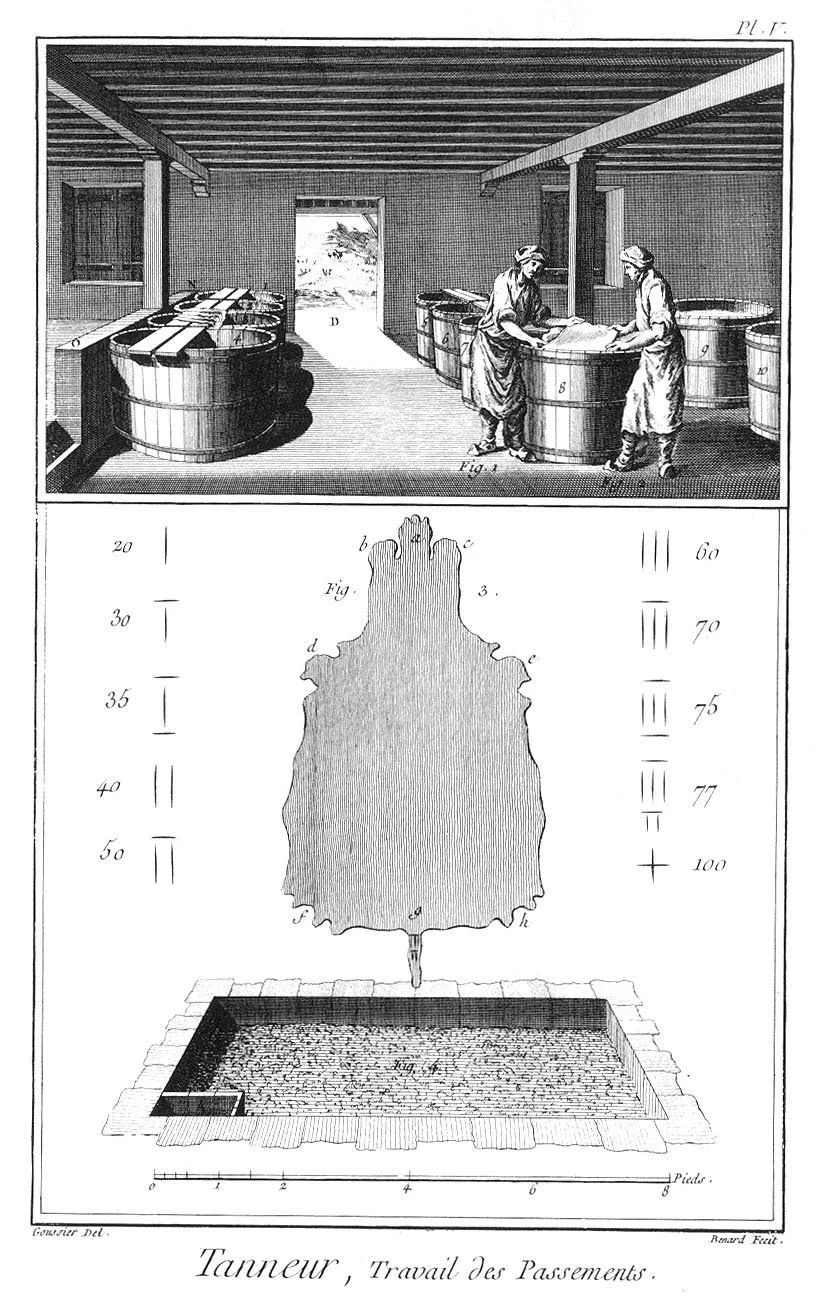

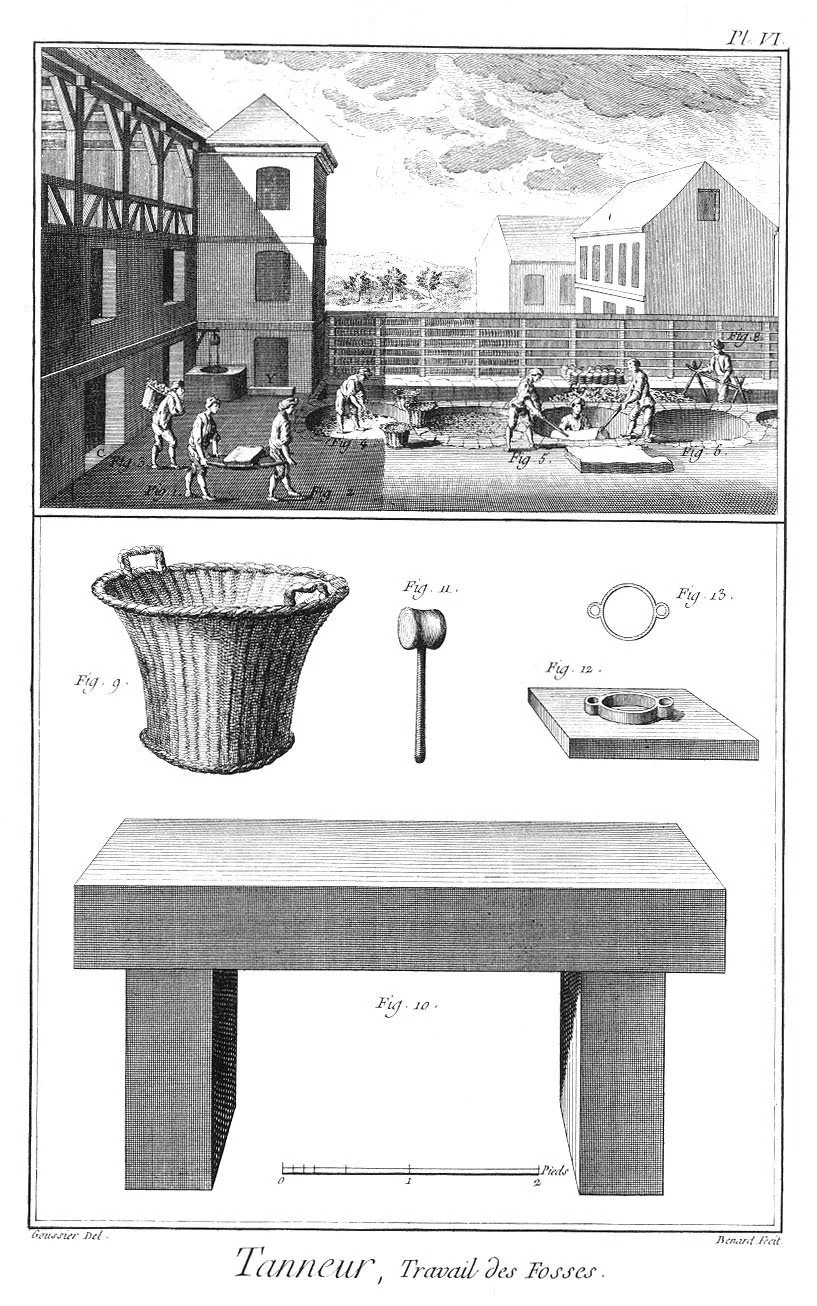

Le processus de tannage

Les immigrants français introduisent en Nouvelle-France les méthodes traditionnelles de tannage, formant leurs apprentis aux techniques ancestrales. Moulins à vent, à eau ou à traction animale permettent de mener ce processus complexe en plusieurs étapes. Les tanneurs trempent d’abord les peaux dans des fosses à chaux pour ramollir et éliminer poils et résidus de chair. Ils neutralisent ensuite les effets de la chaux par lavage aux excréments de poules dilués. Les peaux macèrent alors pendant des mois dans des bassins de tanin contenant l’extrait d’écorce de pruche ou d’épinette (remplacé ultérieurement par le tannage à l’huile et à l’alun, puis par le tannage au chrome). Cette étape cruciale permet aux tanins de pénétrer et stabiliser le cuir.

« Colmar. Rue du fossé des tanneurs », dessin de Laurent Atthalin, 1850 (Bibliothèque nationale de France)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

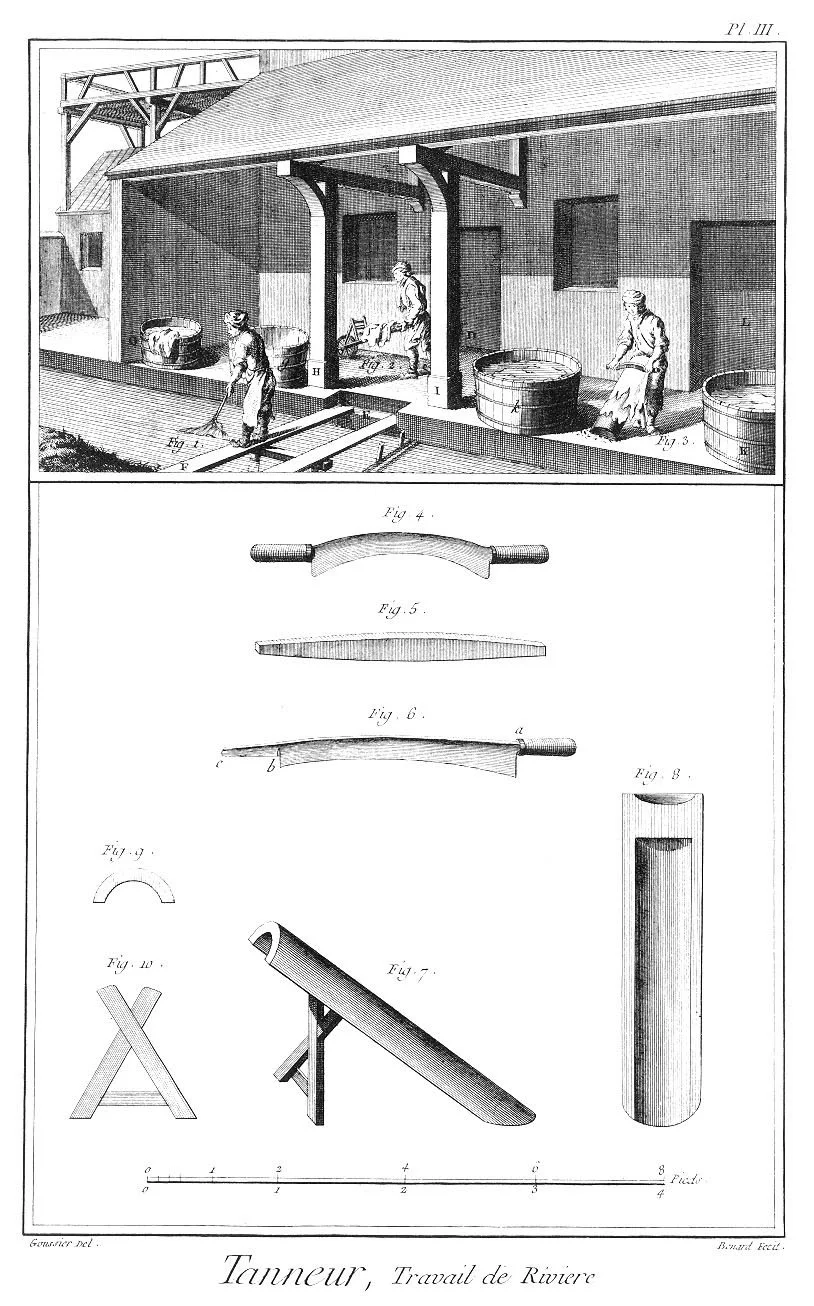

Retiré des cuves, le cuir subit étirement et travail pour obtenir épaisseur et souplesse uniformes. Les tanneurs appliquent parfois des huiles, particulièrement l’huile de foie de morue, pour assouplir et préserver le matériau. Le polissage au suif liquide prévient le durcissement. Le cuir correctement tanné est ensuite séché (parfois fumé) et fini pour la fabrication de bottes, harnais, chaussures et autres articles quotidiens. Le processus complet, de la peau brute au cuir utilisable, s’étend souvent sur plusieurs mois et nécessite des outils spécialisés : couteaux variés pour l’épilage et le dégraissage, établis et bancs de tanneur.

Le travail des tanneries s’avère physiquement exigeant et dangereux. Manipuler des peaux lourdes et gorgées d’eau épuise, tandis que les odeurs nauséabondes de la décomposition organique provoquent souvent vomissements ou perte d’appétit chez les ouvriers. Ce métier présente des risques élevés d’infection, et la poussière de cuir omniprésente lors de la finition cause des problèmes respiratoires. Ces conditions valent aux tanneurs le surnom peu flatteur de « crotte de poule ».

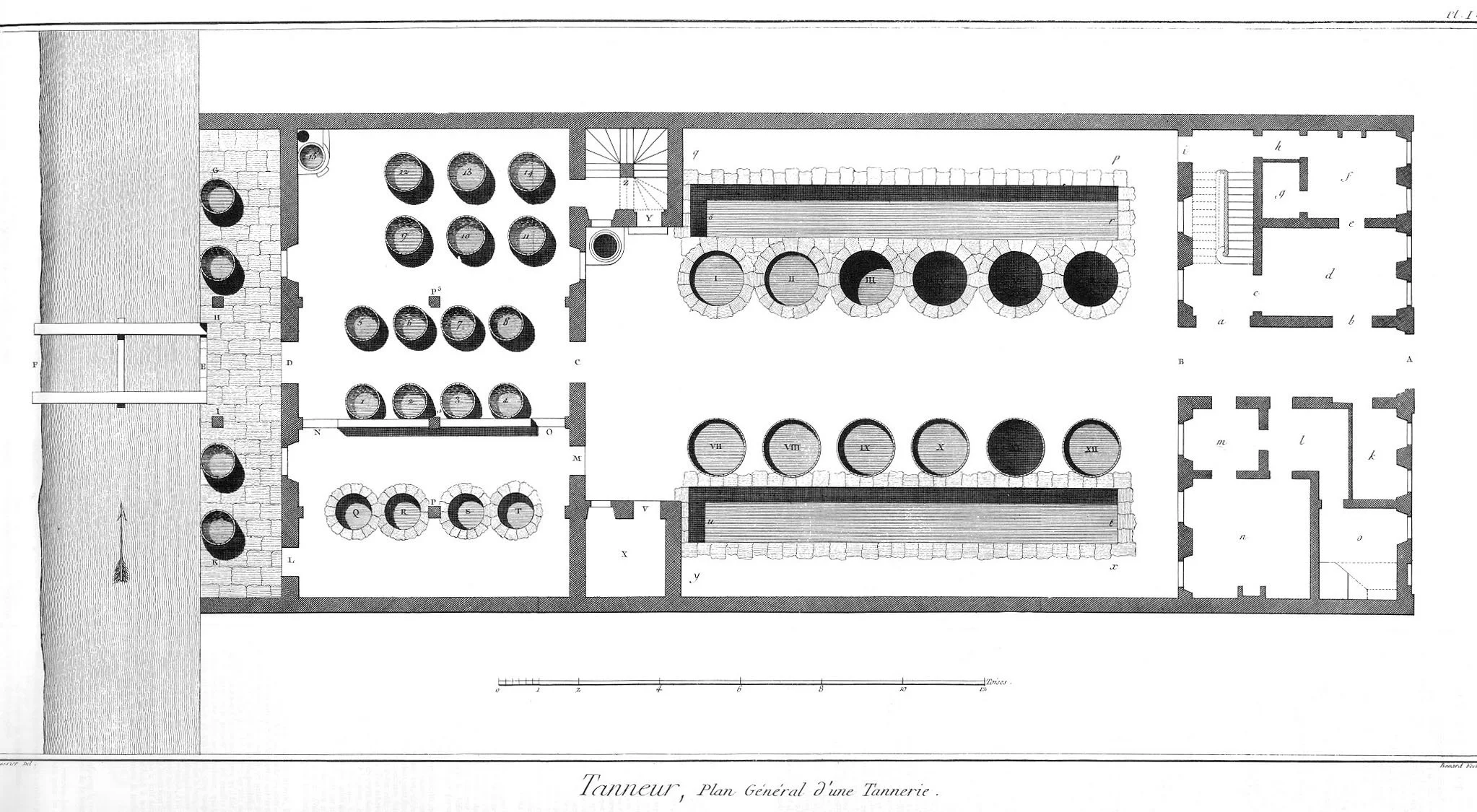

Les illustrations ci-dessous, tirées de l’Encyclopédie de Denis Diderot et Jean le Rond d’Alembert, constituent une documentation précieuse sur les techniques de tannage du XVIIIe siècle. Ces érudits visaient à répertorier métiers et savoir-faire artisanaux avec un détail exceptionnel, créant des archives visuelles des outils, techniques et scènes de travail des tanneries. Leurs planches offrent un aperçu rare des méthodes précises qu’utilisaient les tanneurs coloniaux : grattage des peaux, fonctionnement des cuves de trempage et transformation des peaux brutes en articles de cuir indispensables à chaque communauté.

Équipement et outils de tannerie

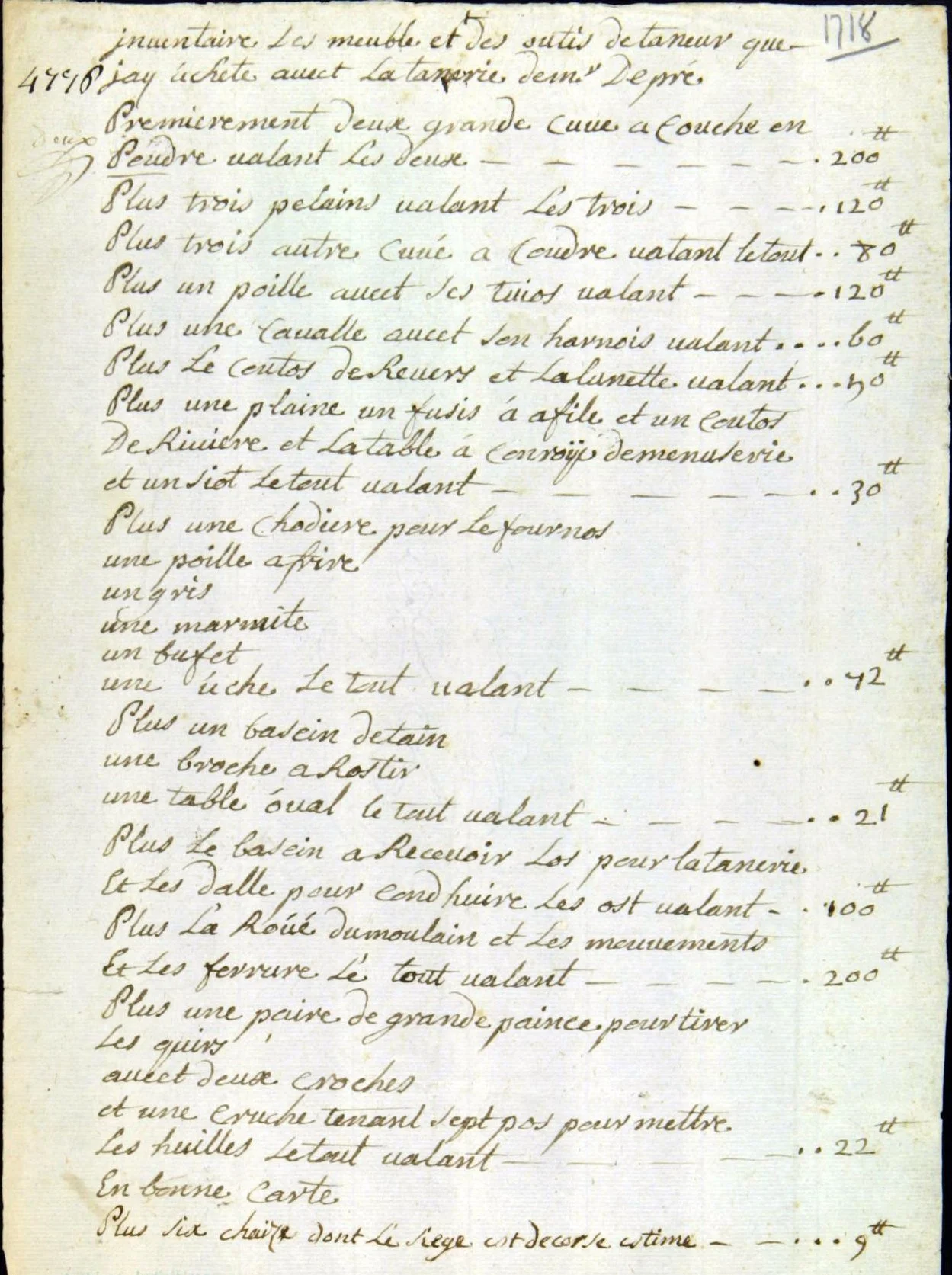

Un inventaire d’environ 1720 offre un aperçu rare de l’équipement spécialisé indispensable aux activités de tannage. Cette liste détaillée, dressée par un acquéreur inconnu ayant acheté mobilier et outils d’une tannerie (probablement celle de Joseph Guyon Després), révèle un investissement considérable de 1 084 livres, témoignant du capital important requis pour exploiter une tannerie fonctionnelle en Nouvelle-France. La liste exhaustive révèle la nature spécialisée du métier et son intégration domestique [en écriture moderne] :

Inventaire des meuble et des outils de tanneur que j’ai acheté avec la tannerie de M. Depré

Premièrement deux grandes cuves à couche en pendre, valant les deux 200 livres

Plus trois plaines, valant les trois 120 livres

Plus trois autres cuves à coudre, valant le tout 80 livres

Plus un poêle avec ses tuyaux, valant 120 livres

Plus une cavale avec son harnois, valant 60 livres

Plus le couteau de revers et la lunette, valant 50 livres

Plus une plaine de fusils à affiler et un couteau de rivière et la table à corroyer de menuiserie et un sillot, le tout valant 30 livres

Plus une chaudière pour le fourneau, une poêle à frire, un gril, une marmite, un buffet, une huche, le tout valant 72 livres

Plus un bassin d’étain, une broche à rôtir, une table ovale, le tout valant 21 livres

Plus le bassin à recevoir l’eau pour la tannerie et les [dalots?] pour conduire les eaux, valant 100 livres

Plus la rouée du moulin et les mouvements et les ferrures, le tout valant 200 livres

Plus une paire de grandes pinces pour tirer les cuirs avec deux crochets et une cruche tenant sept pots pour mettre les huiles, le tout valant 22 livres

En bonne carrte

Plus six chaises dont le siège est d’écorce, estimé 9 livres

L’inventaire démontre l’importance des infrastructures requises pour l’exploitation professionnelle d’une tannerie. Les articles les plus coûteux — cuves de trempage (200 livres) et machines du moulin (200 livres) — constituaient l’équipement de production essentiel, tandis que le mobilier domestique reflète l’intégration typique des tanneries aux propriétés familiales. L’investissement total dépassant 1 000 livres représentait plusieurs années de salaire d’ouvriers qualifiés coloniaux, illustrant la nature capitalistique de ce commerce et son importance économique en Nouvelle-France.

Inventaire de tannerie, vers 1720 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Évolution industrielle

L’industrie du tannage québécoise connaît une évolution spectaculaire, passant de ses origines artisanales en Nouvelle-France aux opérations mécanisées du XXe siècle. Tandis que les tanneurs coloniaux travaillent individuellement ou en petites entreprises familiales avec outils manuels et matériaux naturels, la révolution industrielle transforme la production de cuir en secteur manufacturier à grande échelle. Les machines à vapeur remplacent roues hydrauliques et travail manuel, alors que les agents chimiques, particulièrement les composés de chrome introduits dans les tanneries américaines vers 1880, accélèrent le processus.

Les tanneries québécoises accusent un retard technologique, n’adoptant le tannage au chrome qu’en 1910. Ce décalage contribue peut-être au déclin de l’industrie du cuir québécoise, pourtant premier producteur canadien auparavant. Malgré les progrès technologiques, de nombreuses tanneries québécoises conservent leur emplacement traditionnel près des cours d’eau, maintenant une continuité géographique avec leurs prédécesseurs coloniaux tout en s’adaptant à la demande croissante d’articles de cuir dans une société de plus en plus urbanisée et industrialisée.

« J. L. Goodhue & Co., tanneurs et fabricants de courroies et de lacets de cuir » gravure sur bois de John Henry Walker, vers 1850-1885 (Musée McCord Stewart)

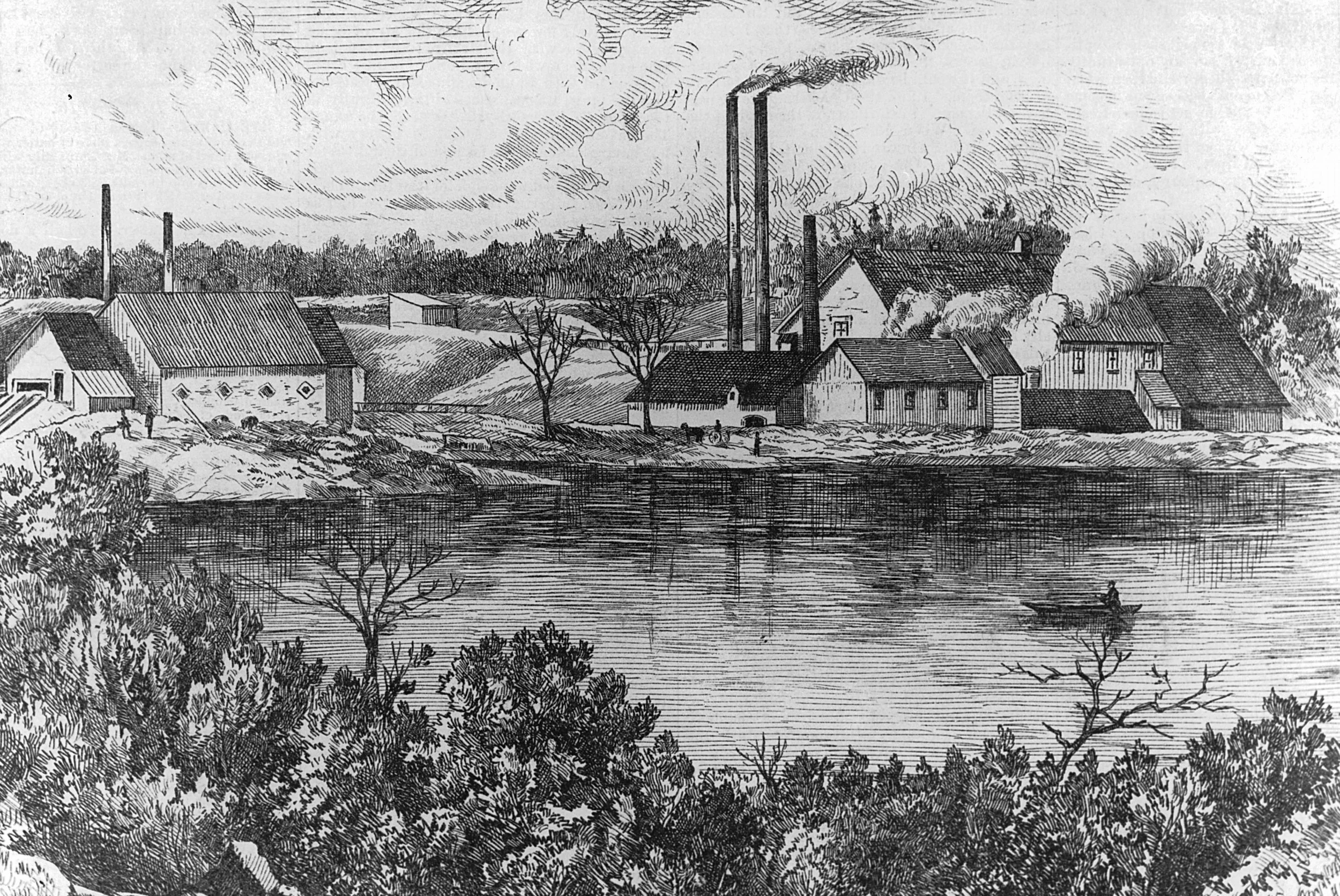

« Tannerie et scierie Simpson, Drummondville, QC, vers 1875 », dans Canadian Illustrated News (Musée McCord Stewart)

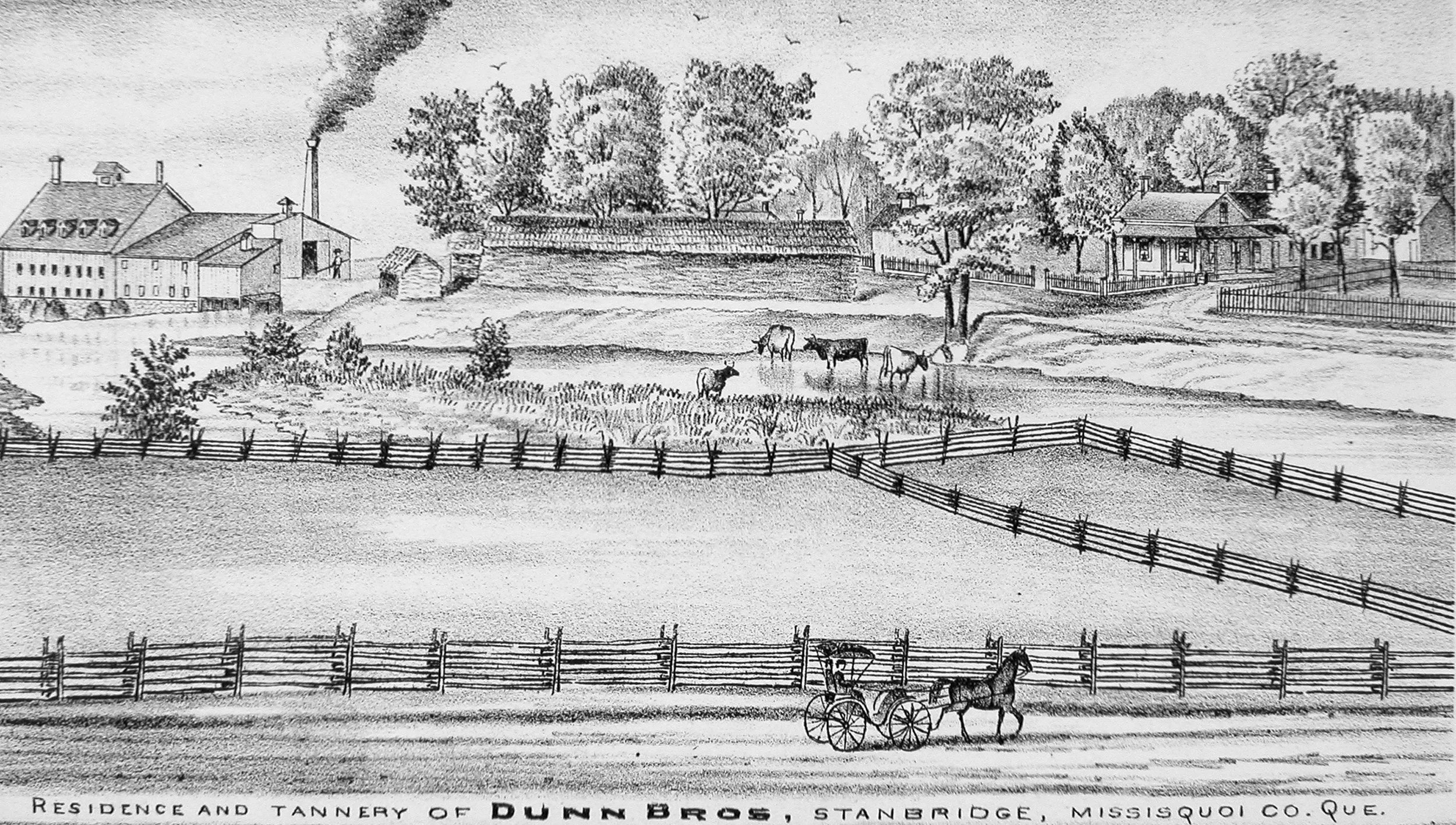

« Résidence et tannerie des frères Dunn, Stanbridge, comté de Missisquoi, Québec », 1881 (Musée McCord Stewart)

« Tannerie Shaw & Cassil, Drummondville, QC, vers 1895 », photo de Charles Howard Millar (Musée McCord Stewart)

Tannerie et fabrique de chaussures de Raphaël Loiselle, vers 1920 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Traditions autochtones en matière de tannage

Bien avant l’arrivée européenne, les peuples des Premières Nations maîtrisent déjà le tannage des peaux animales, technique essentielle pour fabriquer vêtements, chaussures, logements et cordes. Les tanneurs autochtones travaillent principalement avec des peaux de cerf, orignal, lapin, bison et ours, chaque animal ayant une utilisation spécifique. Différentes nations développent des techniques adaptées au climat local, aux espèces animales disponibles et aux matériaux environnants. Les peuples nordiques privilégient les peaux d’orignal et de caribou, tandis que les communautés côtières et arctiques se spécialisent dans le tannage des peaux de phoque.

Malgré des variations entre nations, les méthodes autochtones présentent des éléments communs. Après la chasse, les peaux sont soigneusement retirées en grands morceaux et trempées dans l’eau ou des solutions de cendre de bois pour enlever poils et chair. Étirées sur des poutres ou cadres en bois, elles subissent un grattage méticuleux à l’aide d’outils en os, pierre ou métal pour éliminer restes de chair, graisse et poils — travail exigeant force et précision pour éviter tout dommage.

Grattoir à cuir utilisé par les peuples Inuits et Thulé, vers 1000-1700 (Musée McCord Stewart)

Après ce premier nettoyage, les peaux sont étirées et travaillées pour obtenir une épaisseur uniforme et prévenir le rétrécissement. Un traitement aux graisses ou huiles améliore leur souplesse. Le « tannage au cerveau », méthode très répandue, consiste à mélanger le cerveau animal avec l’eau pour créer une solution massée sur la peau. Les huiles naturelles et enzymes pénètrent les fibres, assouplissant le cuir. Les peaux traitées doivent être étirées, tirées et travaillées à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elles sèchent en restant souples plutôt que rigides.

Le fumage termine généralement le processus. Les peaux tannées, suspendues au-dessus de feux couvants, absorbent la fumée qui colore, conserve et imperméabilise le matériau tout en chassant les insectes. Ce processus laborieux produit un cuir durable et souple, adapté à la confection de vêtements, chaussures, literie et innombrables autres applications, reflétant des pratiques durables utilisant toutes les parties animales grâce à des matériaux entièrement naturels et locaux.

« Félix Poitras fait sécher ses peaux de castor sur un cadre rond, à la manière montagnaise », photo de Paul Provencher, vers 1942 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Le colonialisme, la modernisation et les produits industriels ayant supplanté nombre de ces pratiques, les communautés autochtones manifestent aujourd’hui un vif intérêt pour la renaissance du tannage traditionnel, la préservation du savoir des aînés et la restauration intégrale du processus historique.

Plongez dans l'univers fascinant des tanneurs avec ces balados :

Personnes identifiées comme tanneurs :

Michel Allard, François Aymé/Aimé dit Laprise, Michel André dit St-Michel, Sébastien Aubry, Alexis Ayotte, Jacques Baillet, Joseph [Barbançon?], François Barsalou, Gérard Barsalou, Jean Baptiste Barsalou, Isaac Beauchamp, Paul Beauchamp, Didace Beaupré, Pierre [Bedagaray?], Jacques Bédard, Joseph Belleau dit Larose, Nicolas Blanchard, Louis Bluteau, Nathaniel Boulter, Michel Bousquet, Alexis Bouthillier, Basile Brault dit Pomminville, Joseph Bouvet, Étienne Brunet, Jean Baptiste Bussière, Joseph Chalifour, Pierre Chamereau dit St-Vincent, François Chapleau, Étienne Charest, Étienne Charest (fils), Charles Charpentier, Pierre Chazal, Louis Chevalier, Pierre Chezal, Paul Collette, Jean Baptiste David, Jean Baptiste de Dieu, François Debigare, Jean Marie Deguise dit Flamand, Joseph Deguise dit Flamand, Charles Delaunay, Jacques Delaveau/Laveau, Joseph Destroismaisons dit Picard, Jacques Drolet, Dominique [Dubroca?], Pierre Ducep dit Lafleur, François Dulaurent, Germain [Estivalet?], Richard Freeman, Zacharie Gagnon, Jacques Gaudry, Jean Elie Gauthier, Louis Gauthier, Alexis Gauvreau, Claude Gauvreau, Étienne Gauvreau, François Gauvreau, Louis Gauvreau, Pierre Gauvreau, Pierre Gendron, Charles Giroux, Jean Marie Giroux, Noël Giroux, François Goyette, Joseph Guyon dit Després, Jean Baptiste Hallé, Pierre Hay/Haya/Haye, René Hautbois, Thomas Huguet, Antoine Huppé dit Lagroix, Claude Hurel, Jacques Jahan dit Laviolette, Antoine Joron, Michel Lambert, Paul Lamothe dit Cauchon, Charles Larche, Jean-Baptiste Larchevêque dit Grandpré, Augustin Laurent dit Lorty, Jean Laurent dit Lorty, Benjamin Lauzon, Joseph Lavigne, Antoine Leblanc, Charles Lefebvre, Charles Lemieux, Octave Lemieux, Claude Lenoir dit Roland, Gabriel Roland dit Roland, Joseph Lenoir dit Roland, Nicolas Roland dit Roland, Laurent Loraine dit Lagiroflée, Louis Mallet, Louis Manseau, Jean Baptiste Maranda, Jean Moreau, Jean Mouchère dit Desmoulins, Louis Régis Morin, Guillaume Nantel, Joseph Normand, Charles Paquet, François Patry, Pascal Persillier dit Lachapelle, George Phillip, Joseph Pigeon, Jean Louis Plessis dit Bélair, Léon Plessis dit Bélair, Raymond Plessis dit Bélair, Charles Poliquin, Joachim Primeau, Paul Primeau, Pierre Robreau dit Duplessis, Joseph Roberge, Amable Robert dit Lamouche, Pierre Robitaille, Jacques Rochon, Joseph Rochon, Charles Roy, Jean Baptiste Hippolyte Sarrazin, John Selby, William Smith, Hippolyte Thibierge, Jean Thomelet, Pierre Thomelet, François Valiquet, Narcisse Vincent, John Watson, Asa Willett, et plusieurs autres.

Personnes identifiées comme maîtres-tanneurs :

Joseph Allard, Jacques Baillet, Louis Barré, Gérard Barsalou, Jean Baptiste Bizet, Louis Bluteau, Michel Boivin, Antoine Boudrias, Louis Boudrias, Alexis Bouthillier, Noël Breux, Jean Baptiste Cadot, Gilles Campeau, Pierre Chamereau dit St-Vincent, Jean Baptiste Courcelles, Gabriel Crevier, Pierre Cuisson, Louis Dagenais, Pierre Abraham de Courville, Louis Daguerre dit Marechal, Baptiste Denis, Jean Louis Décary, Urbain Décary, Brewer Dodge, Isaac Dugas, Joseph Durand, Nicolas Durand dit Desmarchais, Pierre Durand dit Desmarchais, Pierre Duroy, Gabriel Ethier, Noël Favreau, Joseph Fissiau, Jean Baptiste Flibotte, Benjamin Forbes, Robert Farrell, Casimir Fortier, Zacharie Gagnon, Pierre Gariépy, Claude Gauvreau, Étienne Gauvreau, François Gauvreau, Louis Gauvreau, Pierre Gauvreau, Jean Marie Giroux, Noël Giroux, Pierre Giroux, Jacques Goguet, Pierre Henrichon, Claude Hurel, Michel Houle, Thomas Huguet, Antoine Huppé dit Lagroix, Joseph Henri dit Jarry, Louis Henry dit Jarry, David Jenkins, Jean Baptiste Lacombe, Pierre Lacombe, Benjamin Lauzon, François Lauzon, Julien Leblanc, Antoine Leduc, Pierre Leduc, Germain Lefebvre, Jean Lefebvre, Charles Lenoir dit Rolland, Jean Baptiste Lenoir dit Rolland, Joseph Lenoir dit Rolland, Vital Mallet, Jean Baptiste Maranda, Charles Marquette, Jean Marcel Moreau, Hyacinthe Ouellet, Pierre Benjamin Papin dit Baronet, Pascal Parsillé dit Lachapelle, Jean Baptiste Picard, Basile Pigeon, Basile Gabriel Plessis dit Bélair, Jean Louis Plessis dit Bélair, Pierre Plessis dit Bélair, Raymond Plessis dit Bélair, Pierre André Ponton dit St-Germain, Joachim Primeau, Jean Baptiste Robert, Joseph Rochon, Nicolas Sarrazin, Robert Smith, Jean Baptiste St-Denis, Jean Baptiste Tessier dit Lavigne, Louis Tondreau, Jean Toupin, Louis Travé dit St-Romain, Jean Baptiste Turcot, Laurent Turcot, Raymond Vair dit Raymond, Guillaume Valade, François Valiquet, Joseph Valiquet, Louis Valiquet, Pierre Valiquet, John Watson, et plusieurs autres.

Bibliographie :

Régis de Roquefeuil, « BYSSOT (Bissot) DE LA RIVIÈRE, FRANÇOIS », dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003– , (https://www.biographi.ca/fr/bio/byssot_de_la_riviere_francois_1F.html : consulté le 11 sept. 2025).

André Vachon, « TALON (Talon Du Quesnoy), JEAN », dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 (https://www.biographi.ca/en/bio/talon_jean_1E.html : consulté le 11 sept. 2025), University of Toronto/Université Laval, 2003–.

Frances Kelley, « Industrie de la chaussure », dans l'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada (https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chaussure-industrie-de-la : consulté le 11 sept. 2025), 16 déc. 2013.

« Tannerie artisanale de la rue De Saint-Vallier », Patrimoine : L’archéologie à Québec, Ville de Québec (https://archeologie.ville.quebec.qc.ca/sites/tannerie-artisanale-de-la-rue-de-saint-vallier/histoire-d-une-tannerie-artisanale-de-la-rue-de-saint-vallier/ : consulté le 11 sept. 2025).

« Histoire de Saint-Henri », Société historique de Saint-Henri (https://www.saint-henri.com/histoire/ : consulté le 20 sept. 2025).

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-BSFV-G?cat=541271&i=132&lang=en : consulté le 5 sept. 2025), Marché de tannage de peaux de loup marin entre Toussaint Lefranc, marchand, de la ville de Villemarie, faisant pour François Hazeur, conseiller du Roi au Conseil souverain et Gérard Barsalou, tanneur, de la ville de Villemarie, 11 nov. 1704, images 133-134 sur 2850 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Olivier Paré, « Gabriel Lenoir dit Rolland », Encyclopédie du MEM (https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/gabriel-lenoir-dit-rolland : consulté le 20 sept. 2025).

Ange Pasquini, « La tannerie des Bélair (1714-fin XVIIIe) », Blogue : "La petite histoire du Plateau" (https://blogue.histoireplateau.org/2024/02/20/tannerie-des-belair/ : consulté le 20 sept. 2025).

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTH-57S6-T?cat=541271&i=2986&lang=en : consulté le 5 sept. 2025), Marché de vente de peaux de bœuf, de vache et de veau entre Claude Robillard, boucher, de Villemarie, et Jacques Baillet, tanneur, demeurant près la ville de Villemarie, 9 mai 1695, image 2987 sur 3065 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Philippe Fournier, La Nouvelle-France au fil des édits (Septentrion, Québec : 2011).

Jeanne Pomerleau, Arts et métiers de nos ancêtres : 1650-1950 (Montréal, Québec: Guérin, 1994), 411-416.

Marise Thivierge and Nicole Thivierge, « Leatherworking »,"dans The Canadian Encyclopedia, Historica Canada (https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/leatherworking : consulté le 20 sept. 2025). Article publié le 7 févr. 2006 ; dernière mise-à-jour le 6 déc. 2016.

« Tanneur », dans l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers numérisé par University of Michigan Library (https://quod.lib.umich.edu/d/did/did2222.0001.613/--tanner : consulté le 11 sept. 2025).

« Fonds Juridiction royale de Montréal - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/700639 : consulté le 21 sep 2025), « Inventaire d'un achat de meubles et d'outils de tanneur appartenant à [Joseph Guyon Després?] », vers 1720, cote TL4,S1,D2589, Id 700639.

"A Quick History Of The Leather Tanning Industry," Blackstock Leather (https://blackstockleather.com/history-of-the-leather-tanning-industry/ : accessed September 21, 2025).

« Moosehide Tanning », Indigenous Yukon (https://indigenousyukon.ca/art-to-explore/learn-about-our-art/moosehide-tanning : consulté le 11 sept. 2025).

Katie Crane and Dale Gilbert Jarvis, « The History and Practice of Bark Tanning in Newfoundland and Labrador », Heritage NL (https://heritagenl.ca/wp-content/uploads/2020/08/007-History-and-Practice-of-Bark-Tanning-in-NL.pdf : consulté le 20 sept. 2025).

« Native American Braintanning at the Time of Contact », Traditional Tanners (https://braintan.com/articles/brainboneshotsprings.html : consulté le 20 sept. 2025).

« Tanning Hides », Native Art in Canada (https://www.native-art-in-canada.com/tanninghides.html : consulté le 20 sept. 2025).

Julia Prinselaar, « Tanning Hides as an Act of Reconciliation », Northern Wilds (https://northernwilds.com/tanning-hides-act-reconciliation/ : consulté le 20 sept. 2025).