Jacques Marchand & Françoise Capel

Découvrez l’histoire de Jacques Marchand et Françoise Capel, pionniers de Batiscan au XVIIe siècle. Entre guerres iroquoises, pertes tragiques et ascension sociale, leur parcours témoigne des défis et des réussites des premiers colons de la Nouvelle-France.

Click here for the English version

Jacques Marchand & Françoise Capel

Pionniers de Batiscan : une histoire de survie et d’héritage

Jacques Marchand naît vers 1638 en France. Son nom figure aussi sous les formes Marchant, Le Marchant et Le Marchand. Bien que plusieurs sources prétendent qu’il vient de Caen, en Normandie, aucun document—ni français, ni canadien—ne confirme son lieu de naissance. Cette information demeure incertaine.

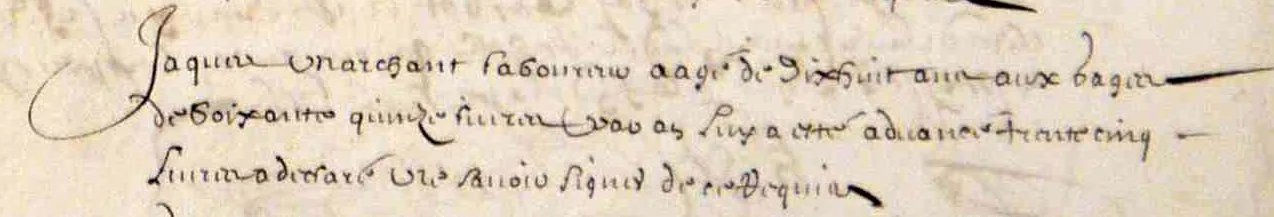

Le 11 avril 1656, Jacques, alors âgé de 18 ans, signe un contrat d’engagement de trois ans pour travailler en Nouvelle-France. Il s’engage comme laboureur au service du marchand François Perron, pour un salaire de 75 livres par an. Il reçoit 35 livres en avance. Le contrat, rédigé par le notaire Abel Cherbonnier à La Rochelle, stipule que Jacques doit embarquer à bord du navire Le Taureau avec une trentaine d’autres engagés recrutés par Perron pour travailler au Canada. Jacques déclare ne pas savoir signer.

« Aujourd’hui onzième d’avril mille six cents cinquante-six, tous les ci-après nommés ont comparus par-devant Abel Cherbonnier, notaire royal en la ville et gouvernement de La Rochelle. Lesquels ont volontairement reconnu avoir demeuré d’accord avec François Peron, marchant de cette dite ville, pour ce personnellement établi, stipulant et acceptant dès lors que ledit Peron les requerra ou fera requérir de s’embarquer en le navire nommé Le Taureau audit Peron appartenant duquel est maître Élie Tadourneau pour passer, sauf les fortunes de la mer [perte ou dommage fortuitement occasionné à un navire ou à sa cargaison], au lieu de Québec, pays de Canada, pour soit audit Québec que autres endroits dudit Canada demeurer au service, fidélité et obéissance de ceux à qui celui qui aura les ordres dudit Peron leur ordonnera pour travailler ceux qui sont de métier de leur métier et eux et les autres qui ne savent de métier, à tel travail que bon semblera leur ordonner ceux à qui ils seront délaissés le temps et cours de trois années prochaines consécutives et sans intervalle qui commenceront du jour qu’ils mettront pied à terre audit Québec aux gages et salaires ci-après exprimés.

Et encore à la charge qu’il leur sera fourni leur nourriture durant lesdites trois années et qu’il ne leur sera rien demandé pour leur passage et dépens ; ce que ledit Peron leur a accordé. Et à l’effet de ce que dessus sans y contrevenir, ils ont obligé leurs biens présents et à venir et ont renoncé à toutes choses contraire à ces présentes. La teneur et effet desquels ils ont promis et juré tenir et garder inviolablement. Dont à ce faire, ils en ont de leurs consentement été jugés et condamnés par ledit notaire ô dues soubmissions. Fait à La Rochelle, étude du notaire, le jour et an susdit. » [Transcription de Guy Perron]

Portion du contrat d’engagement de 1656 précisant les conditions de Jacques Marchand (Archives départementales de Charente-Maritime)

Le Taureau quitte le port de Saint-Martin-de-Ré le 11 avril 1656. Bien que la date exacte de son arrivée au Canada soit inconnue, Jacques et les autres passagers mettent le pied sur le sol canadien durant l’été 1656.

Localisation de Cesny-aux-Vignes en France (Mapcarta)

Françoise Capel, fille de Julien Capel et de Laurence Lecompte (ou Le Conte), naît vers 1626 à Cesny-aux-Vignes, en Normandie. Ce village rural, situé dans le département actuel du Calvados, se trouve à environ 200 kilomètres à l’ouest de Paris et compte aujourd’hui environ 400 habitants, appelés les Ciréniens. Son nom de famille apparaît aussi sous les formes Capelle et Capelles dans les documents généalogiques.

Fille à marier, Françoise arrive probablement au Canada vers 1650.

Chez les Ursulines

Peu après son arrivée à Québec, Françoise entre au couvent des Ursulines et prend le nom de sœur Saint-Michel en tant que postulante. [Une postulante est une candidate à la vie religieuse qui commence une période d’essai avant d’entrer au noviciat. Il s’agit de la première étape formelle vers la vie monastique.] Le 30 décembre 1650, une tragédie survient : le couvent est entièrement détruit par un incendie, parti de la boulangerie.

« Premier monastère des Ursulines de Québec », peinture de Joseph Légaré, 1840 (Musée des Ursulines de Québec) (© La Généalogiste franco-canadienne)

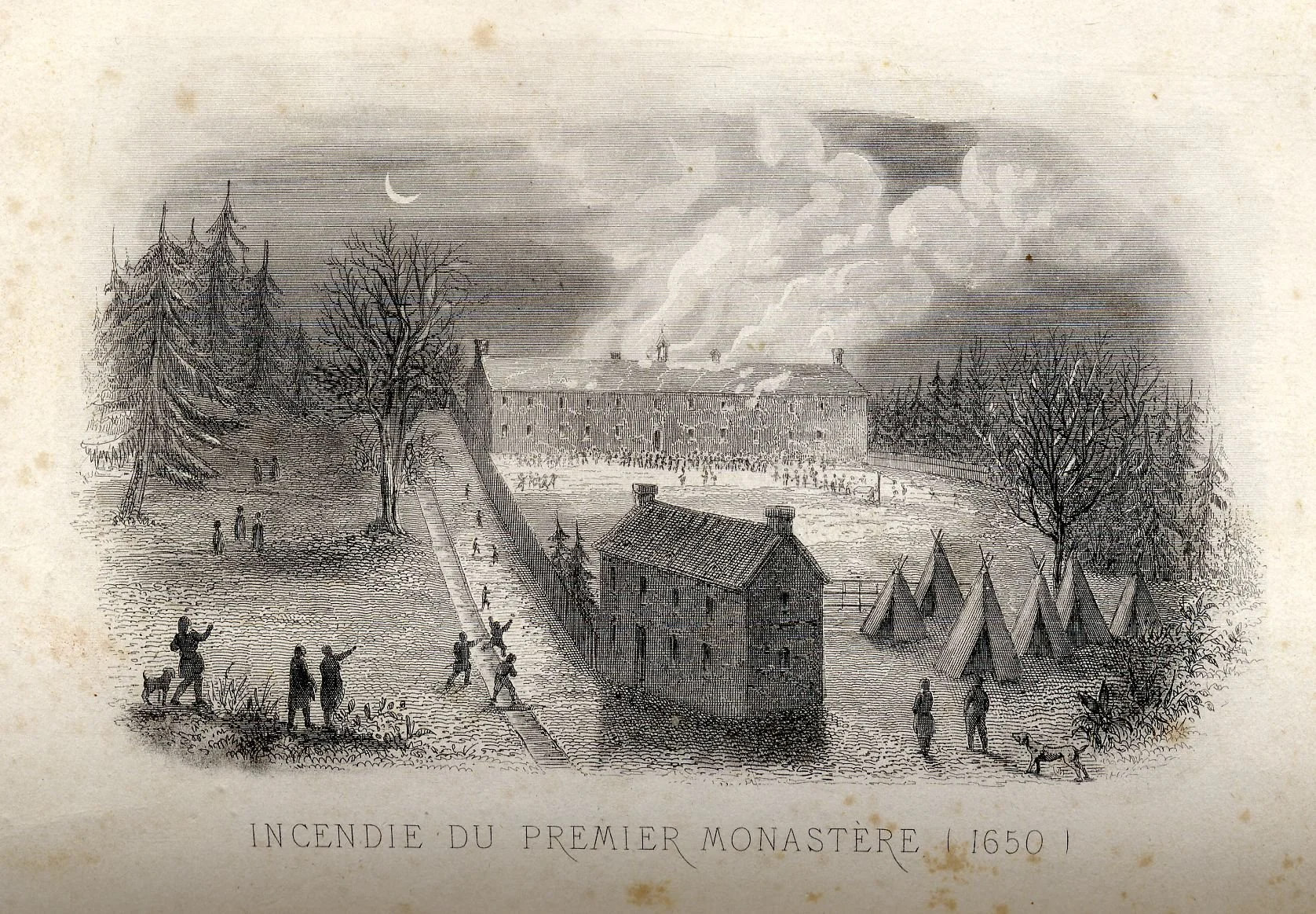

« Incendie du premier monastère (1650) », dessin de 1864 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Au premier plan des deux images se trouve la maison de Madame de La Peltrie, où Françoise et neuf autres femmes se réfugient après l’incendie.

Selon la Relation des Jésuites :

« Les Mères Ursulines ont été visitées de Dieu dans l’incendie de leur maison, qui arriva le trentième jour de décembre sur les deux heures après minuit. Le feu, qui s’était pris par leur boulangerie, avait quasi gagné le haut de la maison avant qu’elles s’en fussent aperçues. Ce fut beaucoup pour elles qu’elles aient pu se tirer du milieu des flammes pour se jeter au milieu des neiges ; et c’est quasi un miracle que leurs petites pensionnaires sauvages et françaises n’aient pas été brulées. […]

Tout leur Monastère fut consommé en moins d’une heure, et jamais on n’en pût rien sauver que quelques meubles de leur Sacristie. C’est à dire, que ces bonnes Mères se trouvèrent alors vraiment dans la pratique du vœu de Pauvreté, mais d’une façon qui ravissait le cœur de Dieu. Le feu avait fait un holocauste tout entier de leurs habits, de leur maison, de tous leurs meubles, et des aumônes, dont depuis plus de dix ans on avait tâché de soulager vue partie de leurs nécessités. […]

Elles se sont logées dans une petite maison où il n’y a que deux chambres, qui servent de dortoir, de réfectoire, de cuisine, de salle, d’infirmerie et de tout, à toute leur communauté de treize personnes et de quelques pensionnaires dont leur charité n’a pu se dispenser, nonobstant les incommodités presque intolérables qu’il leur a fallu souffrir, principalement durant les chaleurs étouffantes de l’été, et dans une pauvreté qui les a réduites à avoir besoin de toutes choses. »

Certains chercheurs ont émis l’hypothèse que Françoise Capel pourrait être responsable de l’incendie, qui aurait été provoqué par une « sœur conversante novice ». Cette sœur, chargée de la boulangerie cette nuit-là, aurait accidentellement laissé des braises chaudes dans le coffre à pain, oubliant de les retirer avant d’aller se coucher. Le couvent ne comptait pas de sœurs conversantes novices à cette époque, ce qui laisse penser que ce terme désignait peut-être une femme ayant quitté l’ordre avant de devenir religieuse. Françoise quitte effectivement le couvent quelques mois après l’incendie.

Les premières noces de Françoise

Vers l’âge de 25 ans, Françoise accepte d’épouser Jean Turcot. Le couple fait rédiger son contrat de mariage sous seing privé (et non par un notaire) par un homme nommé Leneuf, le 25 avril 1651. [Ce contrat n’existe plus aujourd’hui.] La date de leur cérémonie de mariage est inconnue, mais, selon l’usage, elle a probablement lieu dans les trois semaines suivant la signature du contrat.

Le couple a un fils, Jacques, baptisé à Trois-Rivières le 4 septembre 1652. Leur mariage est de courte durée : Jacques naît peut-être à titre posthume, car le 19 août 1652, Jean Turcot est capturé par les Iroquois et ne reparaît jamais.

Selon la Relation des Jésuites :

« Le 18 d’août, quatre habitans des Trois-Rivières, descendant un peu au-dessous de la demeure des Français, furent poursuivis des Iroquois, qui en tuèrent deux, à ce qu’on dit, et emmenèrent les deux autres pour les sacrifier à leur rage.

Le 19, l’échec fut bien plus grand. Monsieur du Plessis Kerbodot, Gouverneur des Trois-Rivières, prenant avec soi quarante ou cinquante Français, et dix ou douze Sauvages, les fit embarquer dans des chaloupes pour donner la chasse à l’ennemi, et recouvrer, si on pouvait, les prisonniers et le bestial des Français, que l’on croyait enlevé. Ayant vogué environ deux lieues au-dessus du Fort, il aperçoivent les ennemis dans des broussailles, sur le bord des bois ; il met pied à terre dans un lieu plein de vases et fort désavantageux. Quelqu’un lui représente l’avantage de l’ennemi, qui avait la forêt pour retraite ; il passe outre, marche tête baissée : mais son courage lui fit perdre la vie, et à quinze Français.

Pendant ce combat, quelques Iroquois détachés de leur gros, cassèrent la tête à un pauvre Huron et à sa femme qui travaillaient en leur champ, non loin des habitations françaises. Dieu, qui balance les victoires et qui leur donne des limites, montra dans ce désastre qu’il nous voulait conserver : car si les Iroquois se fussent servis de leur avantage, comme la terreur s’était jetée parmi nos gens qui avaient perdu leur Chef, ils auraient bien ébranlé les habitans des Trois-Rivières : mais ils se retirèrent comme des gens qui ne savaient pas jouir de leur victoire, et laissèrent les Français achever leurs moissons, et faire leur récolte en paix, mais non sans douleur.

Le 23 du même mois d’août, on alla visiter le lieu du combat, l’on trouva ces paroles écrites sur un bouclier d’Iroquois : Normanville, Francheville, Poisson, la Palme, Turgot, Chaillou, S. Germain, Onnejochronnons et Agnechronons. Je n’ay encore perdu qu’un ongle. Normanville, jeune homme, adroit et vaillant, qui entendait la langue Algonquine et l’Iroquoise, avait écrit ces paroles avec un charbon, voulant donner à entendre que les sept personnes dont on voyait les noms, étaient prises des Iroquois, appeliez Onnejochronnons et Agnechronnons, et que l’on ne lui avait fait encore autre mal que de lui arracher un ongle. »

Les deuxièmes noces de Françoise

Le 9 novembre 1653, le notaire Séverin Ameau rédige un contrat de mariage entre Françoise, désormais veuve, et Jacques Lucas dit Lépine, un habitant de Cap-de-la-Madeleine. Les témoins de Jacques sont Pierre Boucher (capitaine commandant aux Trois-Rivières), Nicolas Rivard dit Lavigne (capitaine du Cap-de-la-Madeleine), Élie Bourbaut (notaire du Cap-de-la-Madeleine) et Bertrand Fafard dit Laframboise (habitant de Trois-Rivières). Les témoins de Françoise sont Michel Leneuf (qui a peut-être rédigé son premier contrat de mariage), Jacques Brisson et Jacques Bri[teau ?] (habitant de Trois-Rivières). Le contrat suit les normes de la Coutume de Paris. Le nouvel époux de Françoise s’engage à traiter son fils Jacques Turcot comme son propre fils en matière d’héritage. Ni la mariée ni le marié ne savent signer le contrat.

L’acte de mariage de Françoise et Jacques n’existe plus aujourd’hui. Le couple a deux enfants, Marie et François, tous deux baptisés à Trois-Rivières.

Malheureusement, le deuxième mari de Françoise connaît le même sort que le premier. Le 12 septembre 1659, le Journal des Jésuites rapporte :

« Un français nommé l’Epine tué aux Trois-Rivières par les Iroquois, peut être par l’un des deux qui s’étaient échappé des prisons de Québec, dont l’un a été repris. »

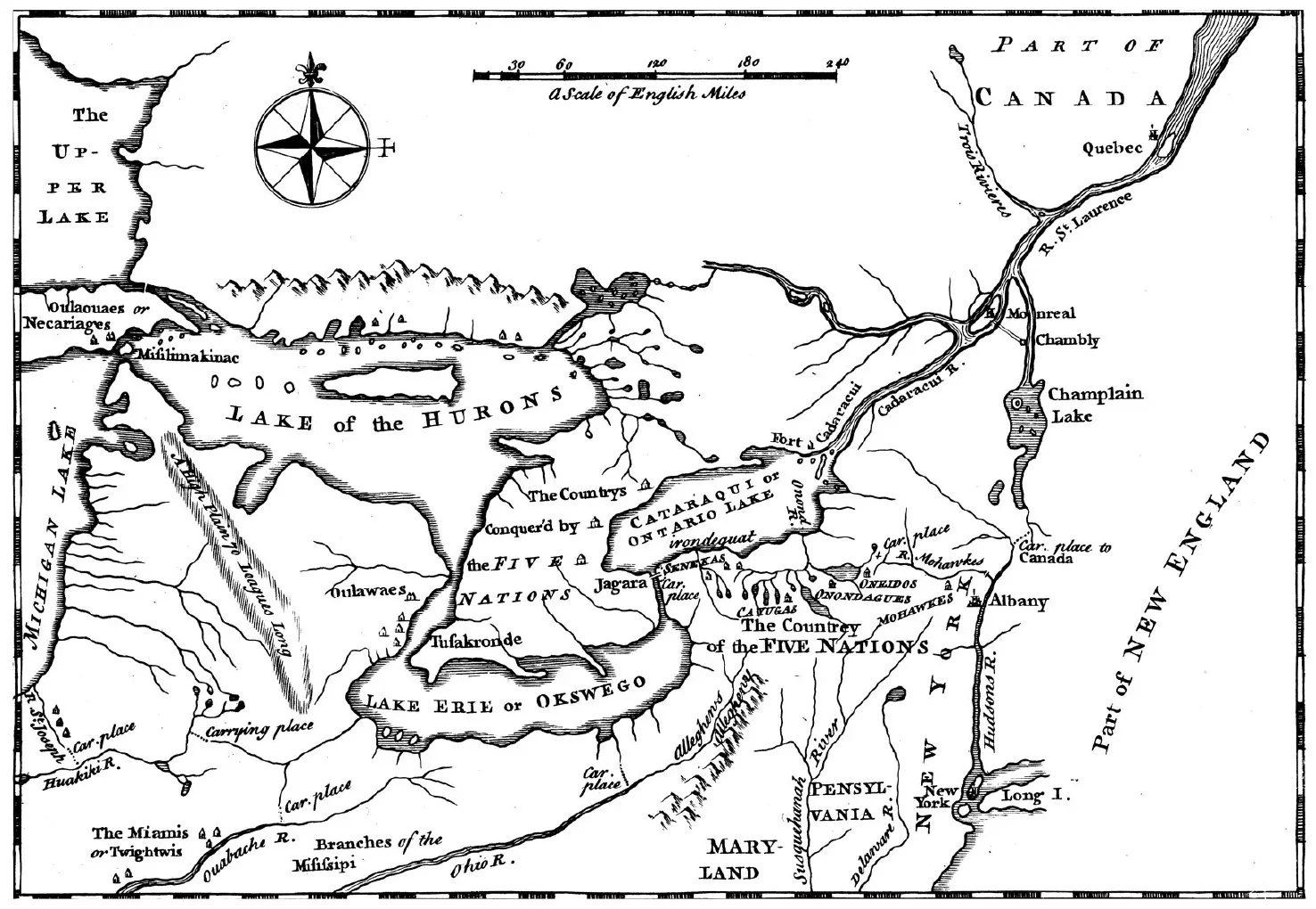

Les guerres iroquoises

Le milieu du XVIIe siècle est une période de danger quasi permanent pour les colons de la Nouvelle-France, particulièrement dans les communautés de frontière comme Trois-Rivières. Entre 1650 et 1660, la colonie subit des attaques répétées des Haudenosaunee (Iroquois), qui cherchent à contrôler le commerce des fourrures et à étendre leur territoire. Ces raids s’inscrivent dans un conflit plus large connu sous le nom de guerres iroquoises, au cours duquel les colons sont fréquemment attaqués alors qu’ils cultivent leurs champs, voyagent ou s’occupent de leur bétail. Nombreux sont ceux qui périssent sur place, tandis que d’autres sont faits prisonniers pour être adoptés dans des communautés iroquoises ou exécutés lors de cérémonies rituelles. Les pertes subies par Françoise Capel illustrent le coût humain de cette violence. Le sort de ses deux premiers maris témoigne des réalités brutales de la vie coloniale dans une région prise entre l’expansion européenne et la résistance autochtone durant cette décennie troublée.

Carte des nations fondatrices de la Confédération iroquoise, tirée de History of the Five Indian Nations Depending on the Province of New-York, par Cadwallader Colden, 1755 (Encyclopædia Britannica)

Les troisièmes noces de Françoise

Le 1er février 1660, le notaire Séverin Ameau rédige un contrat de mariage entre Jacques Marchand et Françoise Capel. [Malheureusement, l’état de détérioration du document le rend illisible.] L’acte de mariage n’existe plus aujourd’hui.

Le contrat de mariage (image générée par intelligence artificielle par l’auteure avec ChatGPT, juillet 2025)

Jacques et Françoise ont quatre enfants :

Marie Madeleine (1660–1722)

Marie Françoise (vers 1664–1740)

Marguerite (vers 1666–avant 1681)

Alexis (vers 1668–1738)

Acquisitions foncières

Au cours de la décennie suivante, Jacques et Françoise réalisent plusieurs transactions immobilières.

9 octobre 1661 : Jacques reçoit deux petits terrains dans la seigneurie de Cap-de-la-Madeleine, concédés par le seigneur Pierre Boucher. Le premier mesure vingt pieds carrés et donne sur la rue, destiné à son établissement. Le second mesure quarante pieds de long sur environ vingt-deux pieds de large, prévu pour la construction d’une grange. Jacques s’engage à fournir chaque année deux poulets vivants à Boucher. Il ne sait pas signer le document.

13 août 1663 : Jacques et Françoise projettent de vendre à Jean Tripier un terrain situé dans la seigneurie de la Compagnie de Jésus (les Jésuites) à Trois-Rivières, pour la somme de 400 livres. Cette terre, qui appartenait auparavant au deuxième mari de Françoise, mesure deux arpents de front sur la rivière Saint-Maurice. Cependant, l’acte de vente n’est jamais finalisé par le notaire, ce qui laisse entendre que la transaction n’a pas abouti.

24 mars 1666 : Jacques obtient deux terres situées dans la seigneurie de la côte Saint-Éloy, concédées par la Compagnie de Jésus. Chaque parcelle mesure deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur. Jacques doit verser une rente annuelle en nature : du blé et deux chapons vivants, ainsi qu’un cens de quatre deniers. Il s’engage aussi à faire moudre son grain au moulin seigneurial dès sa construction. Les concessions comprennent également les droits de chasse et de pêche.

La seigneurie de Saint-Éloy désigne principalement la région entourant l’Île-Saint-Éloy, près de la confluence de la rivière Batiscan, de la rivière Champlain et du fleuve Saint-Laurent. Elle constitue une extension ou une partie intégrante de la seigneurie de Batiscan, surtout au début de la période coloniale des années 1660. Cet endroit sert de point stratégique pour le commerce, l’évangélisation et, éventuellement, l’établissement de colons.

14 novembre 1667 : Jacques et Françoise vendent à Charles de Montmesnier une maison au bourg de Trois-Rivières et une terre située aux Trois-Rivières pour 300 livres. Il s’agit du même terrain qu’ils avaient tenté de vendre en 1663. Ni Jacques ni Françoise ne savent signer l’acte de vente. Aujourd’hui, la limite sud-ouest de ce lot passerait entre la rue Brunelle et la rue Saint-Laurent, en bordure de la rue Dussault, et sa profondeur s’étendrait au-delà de la rue Grandmont, au cœur de Cap-de-la-Madeleine. La maison se trouve sur la rue Notre-Dame, à Trois-Rivières.

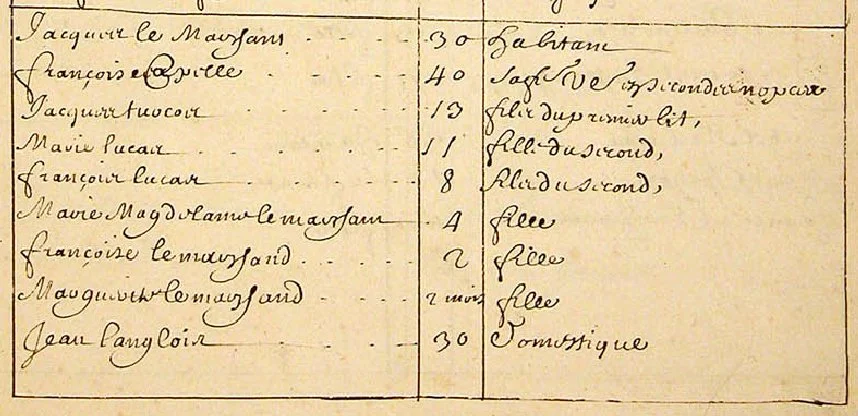

La famille Marchand dans le recensement

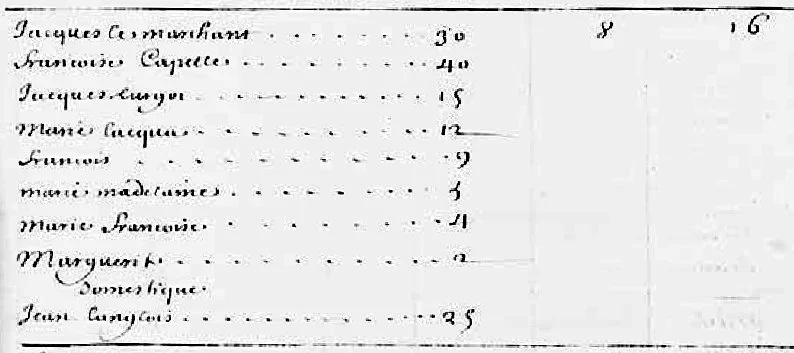

En 1666, Jacques et Françoise apparaissent dans le recensement de la Nouvelle-France. Ils vivent à Cap-de-la-Madeleine avec leurs six enfants et un domestique nommé Jean Langlois. La profession de Jacques est inscrite comme habitant.

Recensement de 1666 pour la famille Marchand (Bibliothèque et Archives Canada)

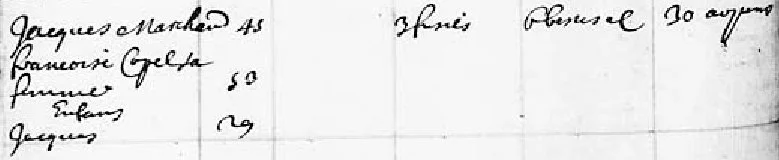

En 1667, un autre recensement est réalisé. Jacques et Françoise résident au « Petit Cap de la Magdeleine » avec leurs enfants et leur domestique Jean Langlois. La famille possède seize arpents de terre « en valeur » (défrichée et mise en culture) et huit animaux.

Recensement de 1667 pour la famille Marchand (Bibliothèque et Archives Canada)

Dans les années 1670, Jacques et Françoise réalisent deux transactions foncières supplémentaires.

14 mars 1671 : Jacques et Françoise vendent à Michel Rochereau une terre située au Cap-de-la-Madeleine pour 800 livres. Elle mesure deux arpents de front le long du fleuve Saint-Laurent.

28 mai 1674 : Jacques et Françoise échangent des terres situées à Saint-Éloy avec Mathurin Guillet.

En 1674, Jacques est nommé marguillier à la suite de la construction de la première église paroissiale de Batiscan.

Le 22 décembre 1679, Jean Gaudreau s’engage à travailler pour Jacques pendant un an à Batiscan. Le contrat, enregistré par le notaire Antoine Adhémar, stipule que Jean doit accomplir « tout ce que ledit sieur Lemarchand lui commandera » en échange de 120 livres et d’une paire de souliers neufs. Il reçoit aussi le gîte, la nourriture et le blanchissage.

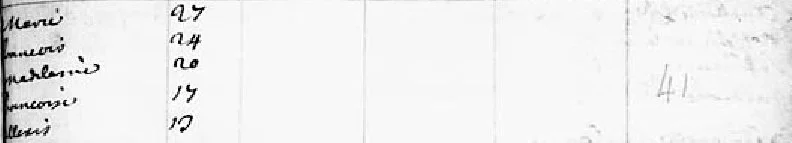

En novembre 1681, un nouveau recensement de la Nouvelle-France est réalisé. Jacques et Françoise sont recensés à Batiscan avec leurs six enfants. La famille possède trente arpents de terre en valeur, trois fusils et six bêtes à cornes.

Recensement de 1681 pour la famille Marchand (Bibliothèque et Archives Canada)

La vie à Batiscan

Selon l’Histoire de la paroisse de Champlain :

« Jacques Le Marchand s’établit à St-Eloi de Batiscan, près de Champlain où il prit en concession des Jésuites dans le haut de la paroisse, une terre de six arpents de front sur quatre-vingts de profondeur. Le lieu où ce nouvel Abraham dressa sa tente est plein de fraîcheur. L’endroit riant, orné de verdure, traversé par des eaux courantes. Au nord-est et au nord-ouest de vastes étendues boisées. Pays de chasse et de pêche. Le castor, le caribou, les ours, les bêtes sauvages y abondent. Les lièvres, les tourtes, les canards, le gibier y foisonne. La truite, l’alose, le poisson blanc, l’anguille, le bar font les délices du pêcheur. La végétation est riche. Les vaches paissent dans la belle prairie qui longe le fleuve. Le vert profond des chênes et des pins, celui plus tendre de l’érable, du hêtre, de l’orme, du frêne et du merisier se moire suivant les saisons de teintes chaudes et changeantes qui sont une caresse et une joie pour l’œil.

Désireux de joindre l’utile à l’agréable, Jacques Marchand entoure son domaine d’un mur et "le fait complanter d’arbres fruitiers, des pommiers, des pruniers". La dame de céans a son jardin où les légumes disputent le terrain aux fleurs. Les roses, les œillets, le réséda, et les marjolaines ouvrent tour à tour leurs corolles et répandent leurs parfums qui se mêlent à ceux des essences forestières et des foins d’odeur. La vaillante ménagère fera de ces chènevières de belles bottes qu’elle dissimulera dans la grande armoire si bien fournie de linge de toile. »

Le tableau idyllique décrit par l’Histoire de la paroisse de Champlain (image générée par intelligence artificielle par l’auteur avec ChatGPT, juillet 2025)

Décès de Jacques et Françoise

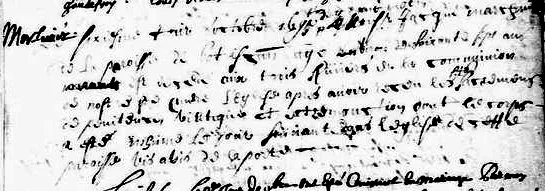

Jacques Marchand meurt à l’âge d’environ 57 ans, le matin du 6 octobre 1695, à Trois-Rivières. Il est inhumé le lendemain à l’intérieur de l’église paroissiale de l’Immaculée-Conception de Trois-Rivières. Son acte de sépulture le décrit comme un habitant et bourgeois négociant de Batiscan.

Sépulture de Jacques Marchand en 1695 (Généalogie Québec)

Après la mort de Jacques, Françoise demande au notaire Daniel Normandin de rédiger un accord entre elle et ses enfants (ainsi que leurs conjoints) afin de régler la succession de son défunt mari.

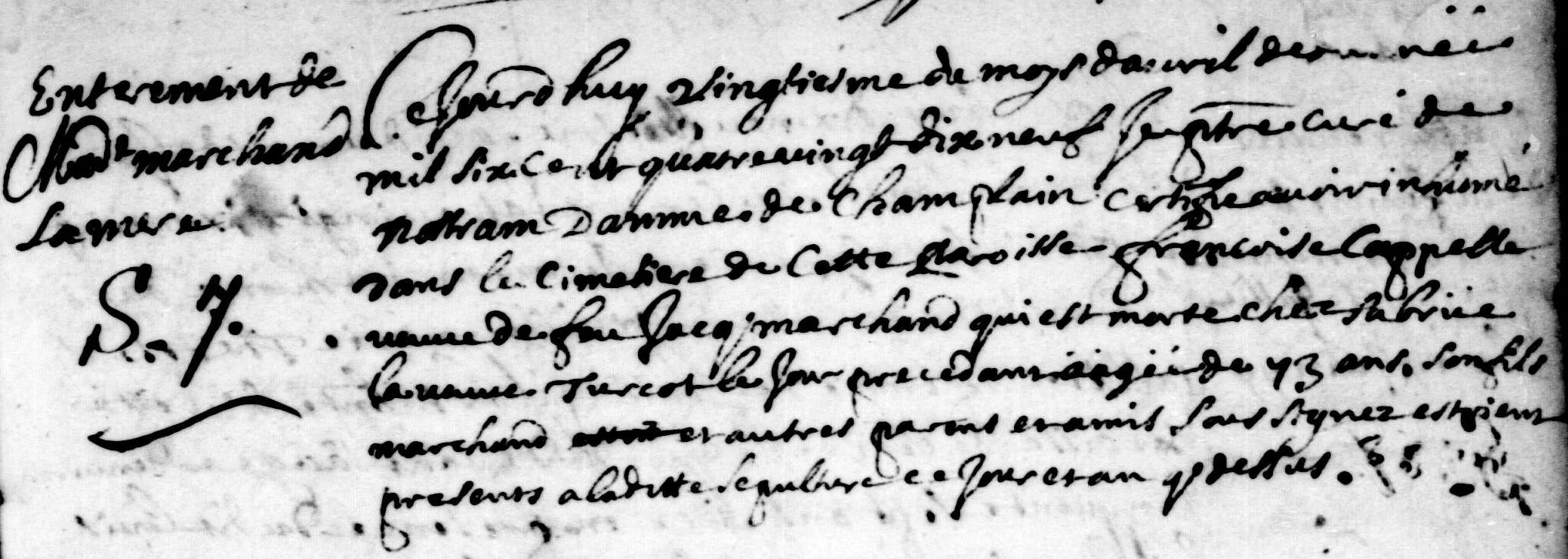

Françoise Capel meurt à l’âge d’environ 73 ans, le 19 avril 1699, au domicile de la « veuve Turcot », sa belle-fille Marie Anne Desrosiers, qui vient de perdre son mari (le fils de Françoise) onze jours plus tôt. Un autre fils de Françoise, François Lucas, est décédé un mois auparavant. La famille est probablement durement touchée par l’épidémie de variole qui frappe la Nouvelle-France en 1699. Françoise est inhumée le 20 avril dans le cimetière paroissial de Notre-Dame-de-la-Visitation de Champlain.

Sépulture de Françoise Capel en 1699 (Généalogie Québec)

Un an plus tard, le notaire Normandin dresse l’inventaire de la communauté de biens de Françoise. Ce document de 12 pages énumère tous ses biens : vêtements, linges de maison, étoffes, outils, ustensiles de cuisine, meubles, animaux de ferme et eau-de-vie. L’inventaire comprend aussi ses terres :

À Batiscan, trente pieds de front sur le fleuve Saint-Laurent par quarante pieds de profondeur, près de la rivière Champlain, entre les terres de François Fafard et d’Antoine Trottier dit Desruisseaux.

Dans la commune de Batiscan, trente pieds de front sur le fleuve Saint-Laurent par quarante pieds de profondeur, bornant les terres de François Fafard au nord-est et au sud-est.

Dans la commune de Batiscan, environ un sixième d’arpent de front sur le fleuve Saint-Laurent par quarante pieds de profondeur, entre la terre de M. Lavigne au nord-est et celle de M. Dutaux au sud-ouest.

Patrimoine Marchand

La Maison Marchand est inscrite au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. Située au 20, rue Principale, à Batiscan, la maison est construite en 1828. Selon la fiche patrimoniale : « Une première maison avait été construite plus près du fleuve, comme la première chapelle. Puis, elle fut reconstruite plus haut avec les mêmes pierres. La famille Marchand en est à la 10e génération, depuis 1660 ».

Maison Marchand (Jean-Pierre Chartier © MRC des Chenaux)

Du danger à la prospérité : une famille s’établit en Nouvelle-France

L’histoire de Jacques Marchand et de Françoise Capel illustre les épreuves, mais aussi la ténacité des premiers colons de la Nouvelle-France. Françoise traverse des tragédies personnelles, perdant deux maris capturés ou tués lors des guerres iroquoises, avant de trouver une certaine stabilité auprès de Jacques. Ensemble, ils affrontent les dangers de la vie coloniale et s’établissent durablement à Batiscan. Jacques devient marguillier et marchand—un accomplissement remarquable pour un ancien engagé. Leur parcours laisse un héritage durable, enraciné dans la survie, la foi et le rôle actif qu’ils jouent dans le développement de leur communauté.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Les engagés - XVIIe et XVIIIe siècles », images numérisées, Archives départementales de Charente-Maritime (http://www.archinoe.net/v2/ark:/18812/d683e6b0c97331e9e53a588a7a8806b4 : consulté le 14 juil. 2025), « Jacques Marchant, laboureur, engagé par François Peron, s'embarquera sur le navire Le Taureau », 11 avr. 1656, reference 3E 1128.

« 51 – Les engagés levés par François Peron pour le Canada en 1656 », Le Blogue de Guy Perron (https://lebloguedeguyperron.wordpress.com/2014/10/21/51-engages-leves-par-francois-peron-pour-le-canada-en-1656/ : consulté le 14 juil. 2025).

« Actes de notaire, 1651-1702 // Ameau Séverin », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-73NG-1?cat=615650&i=119&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), contrat de mariage de Jacques Lucas dit Lespine et Françoise Capelle, 9 nov. 1653, images 120-122 sur 2 436 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-73JW-J?cat=615650&i=345&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), contrat de mariage de Jacques Marchand et Françoise Capelle, 1 févr. 1660, image 346 sur 2 436.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-73FV-F?cat=615650&i=507&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), vente de terre par Jacques Marchand et Françoise Capelle, 13 août 1663, image 508 sur 2 436 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1659-1662 // Claude Herlin », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-L2YH?cat=538141&i=2596&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), concession de terre à Jacques Marchand, 9 oct. 1661, images 2 597-2 598 sur 2 621 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1664-1662 // Jacques de Latouche », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3773396?docref=MSpFHZsQLFlGkFTHI-_8zA%3D%3D : consulté le 14 juil. 2025), concession de terre à Jacques Marchand, 24 mars 1666, images 558-559 sur 1 493 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3773396?docref=rzpVs6qE5bUHqKEsc5soRg%3D%3D : consulté le 14 juil. 2025), vente de maison et de terre par Jacques Lemarchand et Françoise Capelle, 14 nov. 1667, images 1 101-1 102 sur 1 493.

« Actes de notaire, 1666-1700 // Jean Cusson », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-RXT1?cat=538059&i=279&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), vente de terre par Jacques Marchand et Françoise Capelles, 14 mars 1671, images 280-281 sur 1 574 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3V7-RD7G?cat=538059&i=584&lang=en : consulté le 14 juil. 2025), échange de terres entre Jacques Marchand et Françoise Capelles, et Mathurin Guillet, 28 mai 1674, images 585-586 sur 1 574.

« Archives de notaires (Antoine Adhémar) // 1668-1714 », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-9994-V?lang=en&i=1038 : consulté le 14 juil. 2025), engagement de Jean Gottrau à Jacques Lemarchand, 22 déc. 1679, page 1 039 sur 2 898 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1686-1729 // Daniel Normandin », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTW-W3VS-V?cat=538082&i=1368&lang=en : consulté le 15 juil. 2025), accord entre Françoise Capelle et ses enfants, 29 nov. 1695, pages 1 369-1 374 sur 2,806 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTW-W3NK-N?cat=538082&i=2080&lang=en : consulté le 15 juil. 2025), inventaire des biens de la succession de feue Françoise Capelle, 2 avr. 1700, pages 2 081-2 097 sur 2 806

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consulté le 14 juil. 2025), ménage de Jacques Le Marchant, 1666, Trois-Rivières, page 152 (du PDF), Instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318856 ; citant les données originales: Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada, 1667 », Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 17 avr. 2025), ménage de Jacques Le Marchant, 1667, Petit Cap de la Magdeleine, page 86 (du PDF), Instrument de recherche MSS0446, Item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 14 juil. 2025), ménage de Jacques Marchand, 14 nov. 1681, Batiscan, pages 82-83 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales: Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/89538 : consulté le 14 juil. 2025), sépulture de Jacques Marchant, 7 oct. 1695, Trois-Rivières (Immaculée-Conception).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/7210 : consulté le 15 juil. 2025), sépulture de Francoise Cappelle, 20 avr. 1699, Champlain (Notre-Dame-de-la-Visitation).

Relations des Jésuites, volume II (Québec, Augustin Coté Éditeur Imprimeur, 1858), chapitre 1651 (pages 3-4), chapitre 1652 (pages 34-35).

Journal des Jésuites (Québec, Léger Brousseau Imprimeur-Éditeur, 1871), 266.

Jean-Philippe Marchand, « La seigneurie de Batiscan à l’époque de la Nouvelle-France (1636-1760) », mémoire présenté à l'Université du Québec à Chicoutimi comme exigence partielle de la maîtrise en études et interventions régionales, 12 févr. 2010 (https://constellation.uqac.ca/id/eprint/309/1/030131040.pdf : consulté le 11 juil. 2025), 74.

« Guerres iroquoises », l'Encyclopédie Canadienne, Historica Canada (www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/guerres-iroquoises : consulté le 14 juil. 2025), article publié le 7 févr. 2006 ; dernière modification le 31 juil. 2019.

Peter Gagné, Before the King’s Daughters: Les Filles à Marier, 1634-1662 (Orange Park, Florida : Quintin Publications, 2002), 81.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Acte/94125 : consulté le 14 juil. 2025), contrat de mariage de Jean Turcot et Francoise Capel, 25 avr. 1651, sous seign privé.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/679 : consulté le 14 juil. 2025), entrée du dictionnaire de Jean TURCOT et Francoise CAPE, union 679.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/799 : consulté le 14 juil. 2025), entrée du dictionnaire de Jacques LUCAS et Francoise CAPE, union 799.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/1315 : consulté le 14 juil. 2025), entrée du dictionnaire de Jacques MARCHAND et Francoise CAPE, union 1315.

Thomas J. Laforest, Our French-Canadian Ancestors vol. 4 (Palm Harbor, Florida, The LISI Press, 1986), 175.

Prosper Cloutier, Histoire de la paroisse de Champlain ([Trois-Rivières, Québec?] : [éditeur non identifié], 1915), 367-368. Numérisé par Héritage (https://n2t.net/ark:/69429/m0fn10p11c7h : consulté le 14 juil. 2025).

« Maison Marchand », Répertoire du patrimoine culturel du Québec (https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=195877&type=bien : consulté le 15 juil. 2025), Ministère de la Culture et des Communications, Gouvernement du Québec.