Jacques Archambault & Françoise Toureau

De l’Aunis au premier puisatier de Montréal : généalogie de Jacques Archambault et Françoise Toureau — seul ancêtre des Archambault d’Amérique

Click here for the English version

Jacques Archambault & Françoise Toureau

Du vigneron d’Aunis au puisatier de Montréal

Jacques Archambault, fils d’Antoine Archambault et de Renée Ouvrard, naît vers 1604 au hameau de L’Ardillière, en Aunis, France [aujourd’hui intégré à Saint-Xandre, Charente-Maritime]. Il est probablement baptisé dans l’église paroissiale Saint-Pierre de Dompierre [aujourd’hui Dompierre-sur-Mer]. Il a deux frères et sœurs connus : Denys et Anne. [Au Canada, le patronyme Archambault apparaît sous diverses graphies phonétiques dans les documents historiques.]

Localisation de Dompierre-sur-Mer en France (Mapcarta)

Église Saint-Pierre à Dompierre-sur-Mer (photos de Patrick Despoix, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

Église Saint-Pierre à Dompierre-sur-Mer (photos de Patrick Despoix, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

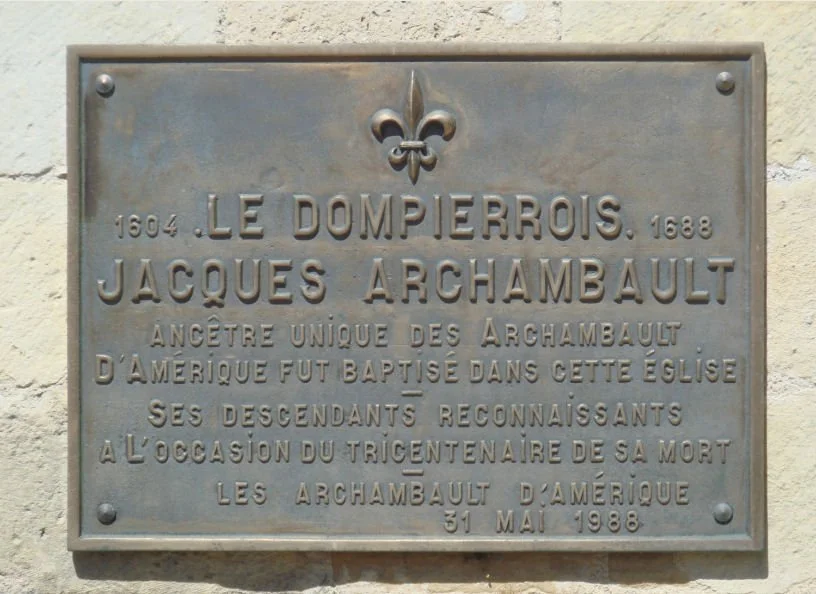

L’église paroissiale Saint-Pierre de Dompierre-sur-Mer remonte au XIe siècle. Gravement endommagée pendant les guerres de Religion, elle est reconstruite après la prise royale de La Rochelle en 1628. L’édifice actuel conserve des éléments romans et porte une plaque commémorative rappelant le départ de Jacques Archambault pour Québec.

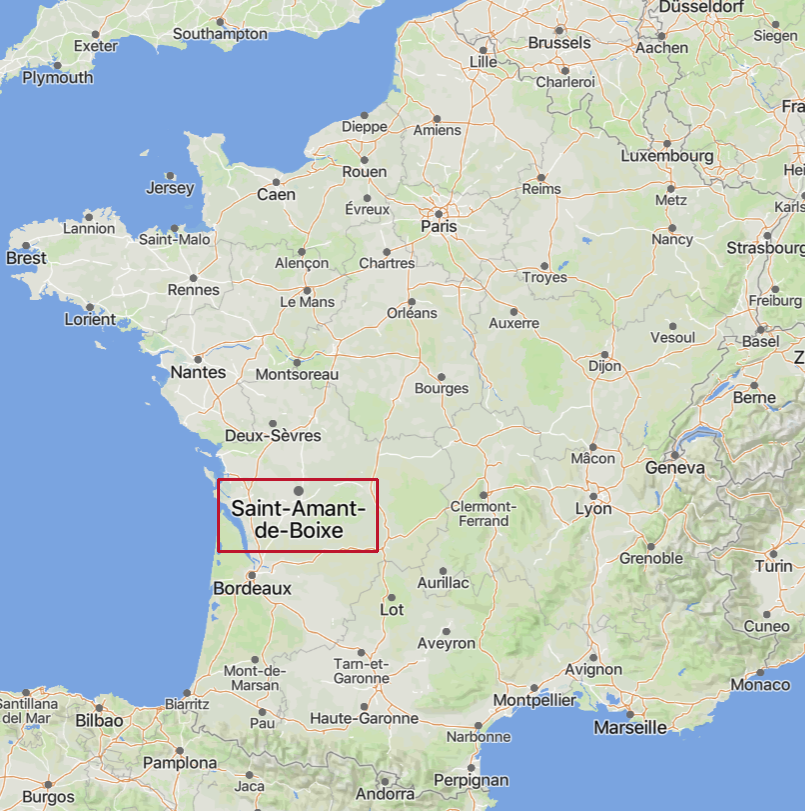

Françoise Toureau, fille de François Toureau et de Marthe Lenoir, naît vers 1599 à Saint-Amant-de-Boixe, en Angoumois, France [aujourd’hui dans le département de la Charente], à environ 100 kilomètres au sud-est de Dompierre-sur-Mer. [Le patronyme Toureau apparaît sous diverses graphies phonétiques dans les documents historiques.]

Localisation de Saint-Amant-de-Boixe en France (Mapcarta)

Saint-Amant-de-Boixe, carte postale, vers 1905-1914 (Geneanet)

Église de Saint-Amant-de-Boixe, carte postale, vers 1905-1915 (Geneanet)

Mariage et enfants

Jacques et Françoise se marient vers 1629 ; leur acte de mariage n’a pas été retrouvé. [Un mariage précédemment attribué à Saint-Philbert-du-Pont-Charrault, cité par René Jetté, est depuis corrigé.]

Ils ont sept enfants, vraisemblablement tous nés à L’Ardillière :

Denis (1630–1651)

Anne (vers 1631–1699), mariée à Michel Chauvin (mariage annulé), puis à Jean Gervaise

Jacquette (vers 1634–1700), mariée à Paul Chalifoux

Marie (1636–1719), mariée à Urbain Tessier dit Lavigne

Louise (1640–avant 1646)

Laurent (1642–1730), marié à Catherine Marchand

Marie (vers 1644–1685), mariée à Gilles Lauzon

La vie professionnelle de Jacques en France est liée à la terre. Il travaille comme laboureur et, possiblement, comme vigneron. Cette hypothèse s’appuie sur un contrat daté du 15 août 1637, par lequel il vend trois barriques de vin blanc à Jérôme Bonnevye, marchand de vin de La Rochelle.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

La vie à L’Ardillière : une période de troubles

À L’Ardillière, la vie suit le rythme d’une polyculture adaptée au plateau calcaire au nord de La Rochelle : céréales pour le pain et le bétail, vigne pour le vin courant, petit cheptel (un cochon, une vache, des poules). Jacques, laboureur — peut-être aussi vigneron — se situe au-dessus du journalier, sans atteindre le rang des gros tenanciers ; il acquitte des redevances seigneuriales (cens, rentes), fournit des corvées au seigneur et se conforme aux droits de ban régissant la presse, le calendrier des vendanges et la vente du vin. La campagne rochelaise porte la vigne de longue date, aux côtés des salines des bas pays.

La région autour de la maison de Jacques est un foyer de conflits religieux et militaires. Le siège de La Rochelle (1627–1628) — long blocus royal de la place protestante — entraîne famine et maladies et met fin à l’autonomie de la ville. Même hors les murs, les effets du conflit et la perte d’autonomie bouleversent en profondeur l’économie locale et l’ordre social.

La tourmente locale se double de l’entrée de la France dans la guerre de Trente Ans en 1635, qui provoque une forte hausse de la taille (impôt foncier) et des levées d’hommes. Même pour les familles restées à l’écart des querelles religieuses, la charge financière, le logement des soldats (billetage) et la désorganisation des marchés rendent la vie rurale précaire et incertaine. Des poussées épidémiques récurrentes accentuent encore ce climat d’instabilité.

Un nouveau départ en Nouvelle-France

Dans ce contexte, La Rochelle — principal port d’embarquement vers la Nouvelle-France — offre aux recruteurs et aux armateurs un accès direct aux familles de l’Aunis. La Compagnie des Cent-Associés, créée en 1627 pour peupler la colonie, promet terres et soutien ; pourtant, avant les années 1660, la plupart des émigrants sont de jeunes hommes, ce qui rend le départ d’un ménage complet dans les années 1640 assez extraordinaire.

Vue du port de La Rochelle, peinture de 1762 par Joseph Vernet (Wikimedia Commons)

Pris ensemble, ces éléments permettent à un laboureur-vigneron expérimenté, père de six enfants survivants, de juger que les risques de la traversée s’effacent devant la perspective de terres et de sécurité en Nouvelle-France, au regard des pressions qui pèsent alors sur l’Aunis rural.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Vers 1645, Jacques et Françoise décident de quitter la France. Des chercheurs avancent qu’ils arrivent soit sur le même navire que le directeur de la Compagnie des Habitants, Pierre Legardeur de Repentigny, le 5 août 1645, soit — plus vraisemblablement — le 23 septembre 1646. Leur passage peut aussi être organisé ou parrainé par Legardeur. La Compagnie des Habitants détient le monopole du commerce des fourrures en Nouvelle-France de 1645 à 1663. Peu après leur arrivée à Québec, Jacques entre au service de Legardeur de Repentigny.

La famille Archambault s’établit d’abord à Québec. Le 15 octobre 1647, le notaire Claude Lecoustre dresse un bail à ferme de cinq ans entre Jacques et Pierre Legardeur de Repentigny. Situé à la ferme de Repentigny [aujourd’hui la Haute-Ville de Québec], le bail comprend une maison de deux chambres, deux bœufs, deux vaches, une génisse et quelques porcs. En contrepartie, Jacques doit mettre la terre en valeur et l’exploiter. Le contrat est complexe : Jacques est déjà endetté envers Legardeur de 898 livres et 10 sols, somme qu’il s’engage à payer au retour des navires de France. La clause prévoyant en outre un versement de 500 livres « pour la moitié de la terre qu’il lui laissera la première année » laisse entendre qu’il s’engage au-delà de ses moyens dès le départ. Le fait qu’il ne sache pas signer — il appose sa marque — souligne encore sa vulnérabilité dans ces opérations juridiques et financières.

Jacques ne revoit jamais Pierre Legardeur de Repentigny. Celui-ci meurt à bord Le Cardinal en mai 1648. « Il venait à peine de laisser La Rochelle, en mai 1648, quand une épidémie se déclara sur le navire qui le transportait. Gravement atteint, il succomba rapidement, "le corps demi-couvert de taches de pourpre noire, larges comme des doubles". »

Le 19 août 1649, le notaire Laurent Bermen consigne un état des dettes de Jacques envers Legardeur, désormais gérées par Jean Juchereau : il doit encore 384 livres et 7 sols. Un an et demi plus tard, le 26 janvier 1650, le notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain établit une rente annuelle entre Jacques et la veuve de Legardeur, Marie Favery. Jacques y est qualifié d’« ancien fermier des terres de Repentigny ». L’acte précise qu’il doit encore 800 livres au défunt Legardeur. Jacques s’oblige à verser chaque fête de Saint-Michel, 44 livres, 8 sols et 10 deniers.

Tragédie familiale et scandale à Montréal

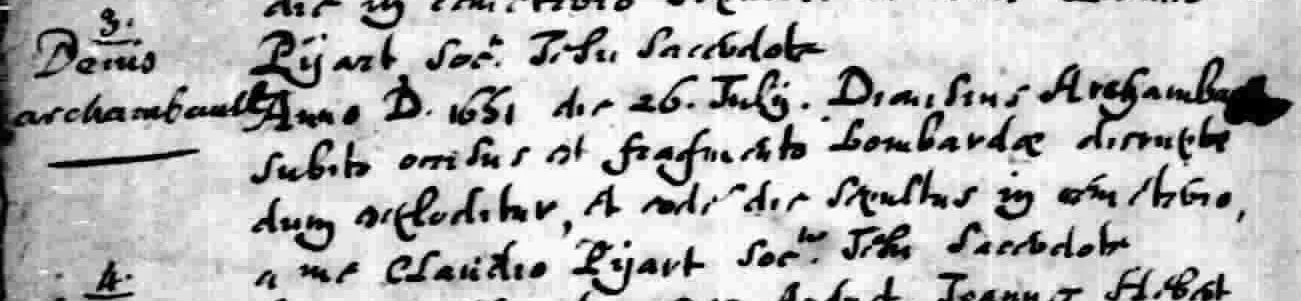

Bien que Jacques et Françoise se soient établis à Québec, certains de leurs enfants gagnent Ville-Marie (Montréal), dont Denis et Anne. Vers 1650, les raids des Haudenosaunee (Iroquois) réduisent la petite place à un avant-poste assiégé. Le sulpicien Dollier de Casson décrit l’été 1651 comme une saison d’alertes « incessantes », avec des morts presque chaque mois ; les colons se réfugient souvent au fort ou à l’Hôtel-Dieu. Le 26 juillet 1651, environ 200 Iroquois attaquent l’Hôtel-Dieu ; durant la défense, Denis Archambault est « tué subitement par des fragments provenant de l’explosion d’un canon ». Il est inhumé le jour même au cimetière paroissial de Montréal.

inhumation de Denis Archambault, en latin, en 1651 (Généalogie Québec)

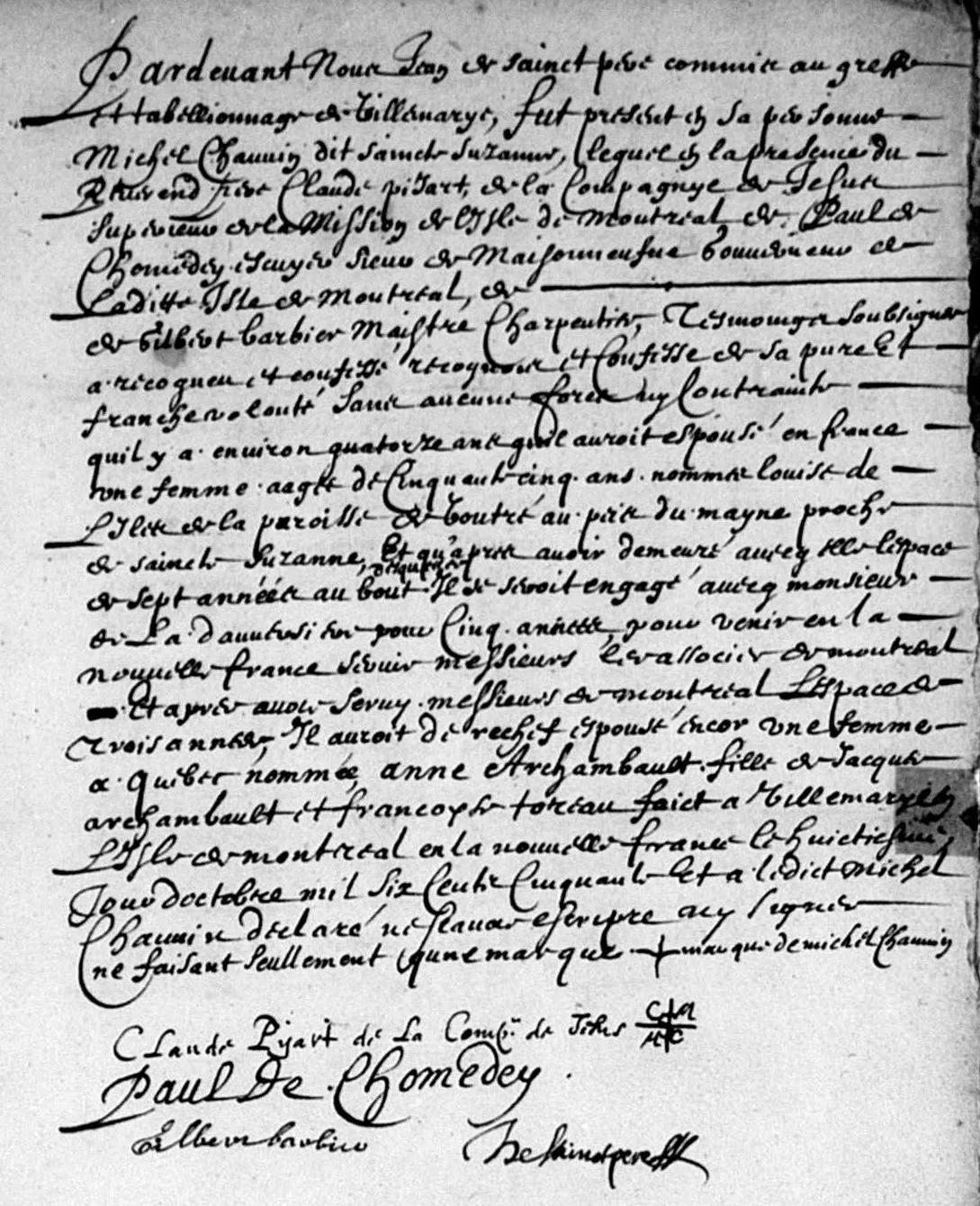

Aveu de bigamie de Michel Chauvin en 1650 (FamilySearch)

Anne a épousé Michel Chauvin à Québec le 29 juillet 1647 et lui a donné deux enfants, avant d’apprendre qu’il est déjà marié en France. Le 8 octobre 1650, devant Paul de Chomedey de Maisonneuve, le notaire Saint-Père et plusieurs témoins à Montréal, Chauvin reconnaît « qu’il y a environ quatorze ans qu’il aurait épousé en France une femme âgée de cinquante-cinq ans nommée Louise de Lille de la paroisse de Voutré au pays du Maine proche de Sainte-Suzanne, et qu’après avoir demeuré avec elle l’espace de sept années au bout desquelles il se serait engagé avec monsieur de La Dauversière pour cinq années, pour venir en la Nouvelle-France […] et après l’espace de trois années, il aurait derechef épousé encore une femme à Québec nommée Anne Archambault, fille de Jacques Archambault et Françoise Toreau […]. » [transcription en français moderne]

Chauvin retourne en France peu après sa déclaration, et son mariage avec Anne est annulé. En 1654, Anne épouse le maître-boulanger Jean Gervaise. Ensemble, ils auront neuf enfants.

Concessions foncières concurrentes

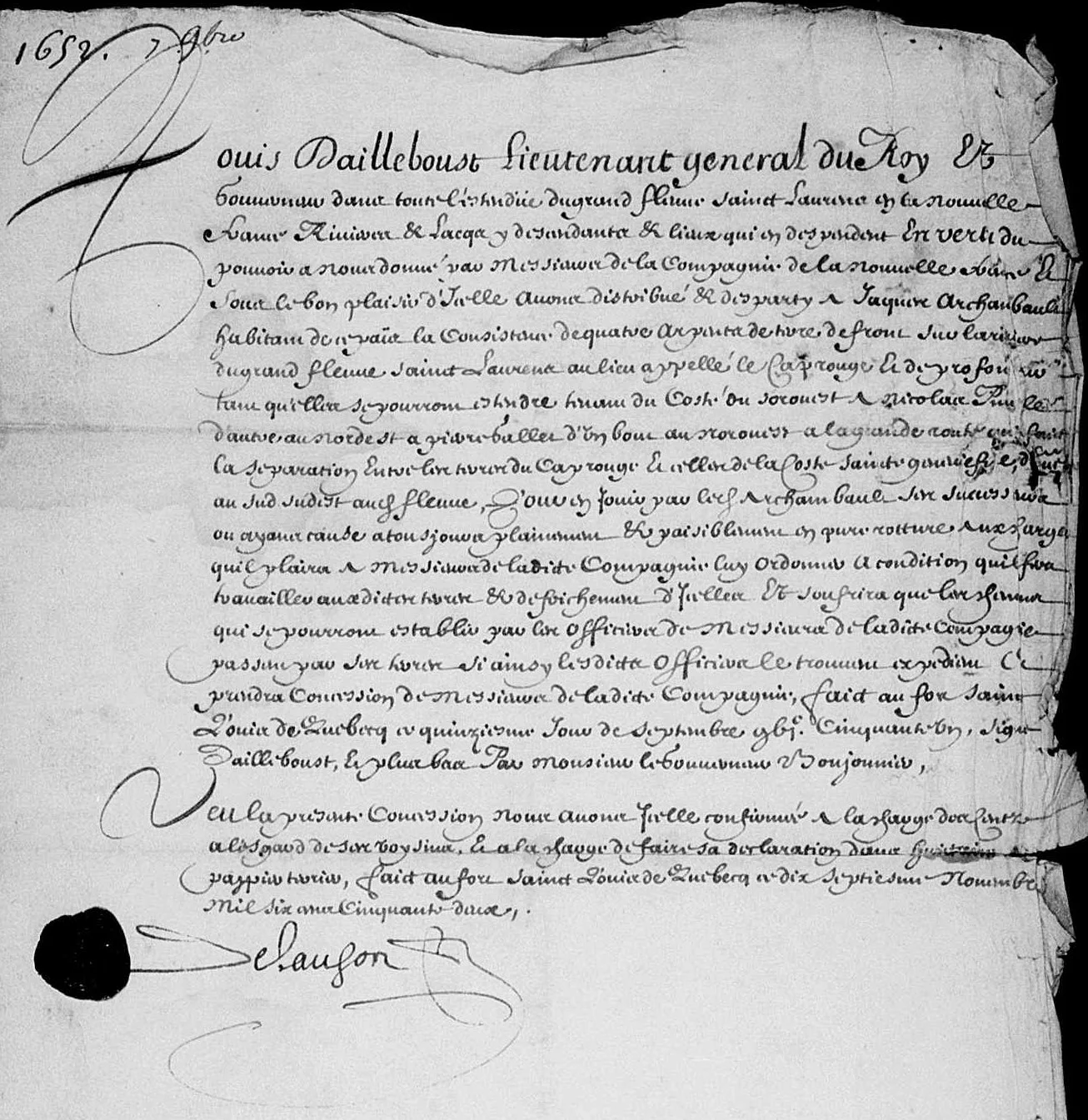

Tandis que la famille affronte pertes et bouleversements, Jacques obtient des terres à Québec et sur l’île de Montréal. Le 15 septembre 1651, il reçoit une concession au « cap Rouge » de la Compagnie de la Nouvelle-France (Compagnie des Cent-Associés) : quatre arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent, bordés par les concessions de Nicolas Pinel et de Pierre Gallet, ainsi que par le grand chemin qui sépare le cap Rouge de la côte Sainte-Geneviève. Jacques s’engage à travailler et à défricher la terre. La concession est ratifiée par le gouverneur de Lauson et passée devant le notaire Audouart au fort Saint-Louis, à Québec, le 17 novembre 1652.

Concession de 1652 à Jacques Archambault (FamilySearch)

Trois jours après la concession de Québec, le 18 septembre 1651, la Société Notre-Dame de Montréal, seigneur de l’île, lui accorde une parcelle « sur le bord des fonds joignant les terres réservées pour la construction d’une ville », de deux arpents sur quinze de profondeur, entre les terres de son gendre Urbain Tessier et de Lambert Closse. Aujourd’hui, cette concession se situe dans le Vieux-Montréal : elle s’étend du sud au nord de la rue Saint-Jacques à la rue Ontario ; à l’est, elle longe la rue Saint-Laurent ; à l’ouest, elle s’arrête juste à l’est de la place d’Armes et, plus au nord, juste à l’est de la rue Saint-Urbain. Jacques reçoit aussi un arpent à l’intérieur des limites de la ville.

L’année suivante, le 17 novembre 1652, il obtient un lot supplémentaire dans le bourg de Montréal, attenant à sa concession de 1651. Cette parcelle s’étend de la rue Saint-Jacques vers la rue Notre-Dame, sans tout à fait l’atteindre, et mesure deux arpents de large sur un arpent de long.

Le 3 février 1654, Jacques se trouve à Montréal pour assister au mariage d’Anne avec Jean Gervaise. Plus tard ce mois-là, le 15 février, il accepte de Paul de Chomedey de Maisonneuve une gratification de 300 livres pour s’établir à Montréal. Jacques et Françoise se rapprochent ainsi de la majorité de leurs enfants (seule Jacquette demeure à Québec).

Le 23 septembre 1654, le notaire Louis Rouer de Villeray dresse un acte de vente hors de l’ordinaire : Étienne Dumais cède à Jacques « une maison par lui bâtie sur la concession dudit Archambault de laquelle maison ledit Etienne Dumais s’oblige de remettre le plancher en l’état qu’il était ci-devant pour de ladite maison vendue jouir et disposer par ledit Archambault », pour la somme de 71 livres. Jacques verse un acompte de 21 livres et promet de payer le solde le lendemain en peaux de castor. Les circonstances — comment Dumais a-t-il bâti une maison sur la concession d’autrui ? — demeurent obscures.

Ville-Marie ou Montréal ?

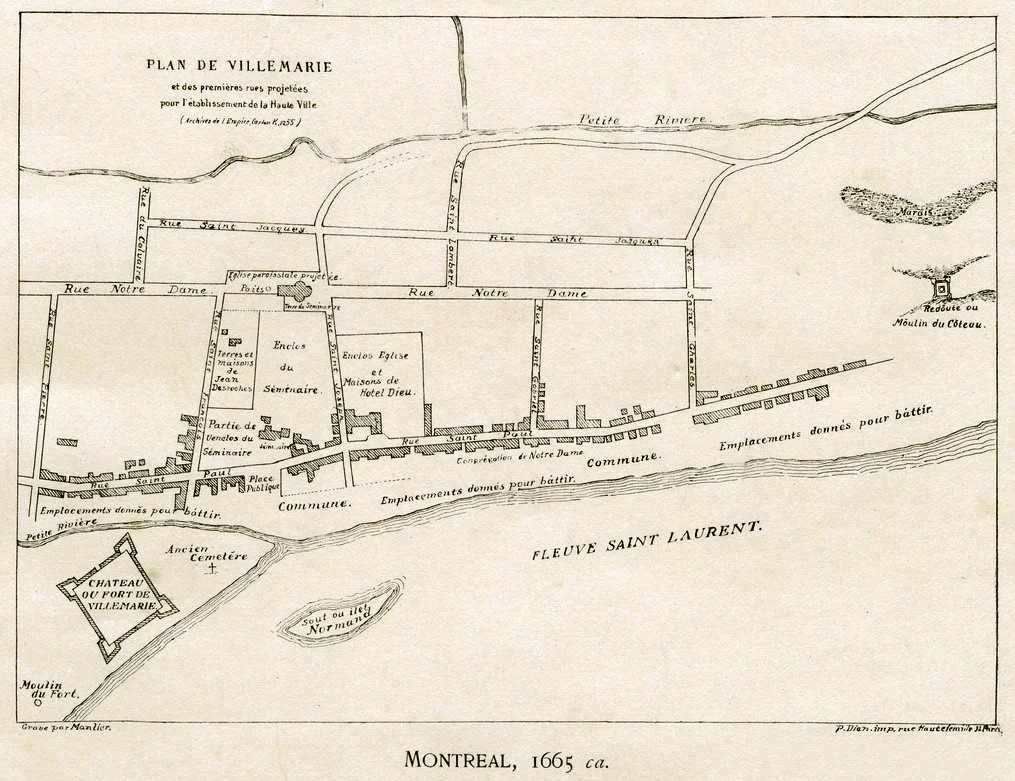

Dans les documents du XVIIe siècle, « Ville-Marie » et « Montréal » désignent le même lieu : la mission-fort fondée par Paul de Chomedey de Maisonneuve et Jeanne Mance sur l’emplacement du Vieux-Montréal. Maisonneuve parle de « Villemarie en l’isle de Montréal en Nouvelle-France ». Le nom « Ville-Marie » paraît pour la première fois en 1643 dans Les véritables motifs de messieurs et dames de la Société de Nostre Dame de Montréal pour la conversion des Sauvages de la Nouvelle-France et dans les Relations des Jésuites de la même année ; les deux appellations coexistent jusqu’en 1669.

« Montréal », d’abord le nom de la montagne puis de l’île (dérivé du mont Royal de Cartier), s’impose peu à peu pour désigner la ville dans les actes civils et ecclésiastiques, surtout après que les sulpiciens en deviennent les seigneurs en 1663 et que la paroisse prend le titre de Notre-Dame de Montréal. À la fin du XVIIe siècle — et plus encore au début du XVIIIe — les actes officiels privilégient « Montréal », tandis que « Ville-Marie » demeure employé lorsque l’on met en valeur l’origine missionnaire et le fort primitif.

Plan de Montréal de 1650 à 1672, dessiné par P.-L. Morin en 1884 et publié par H. Beaugrand (Archives de Montréal)

Un accord novateur en matière de soins de santé communautaires

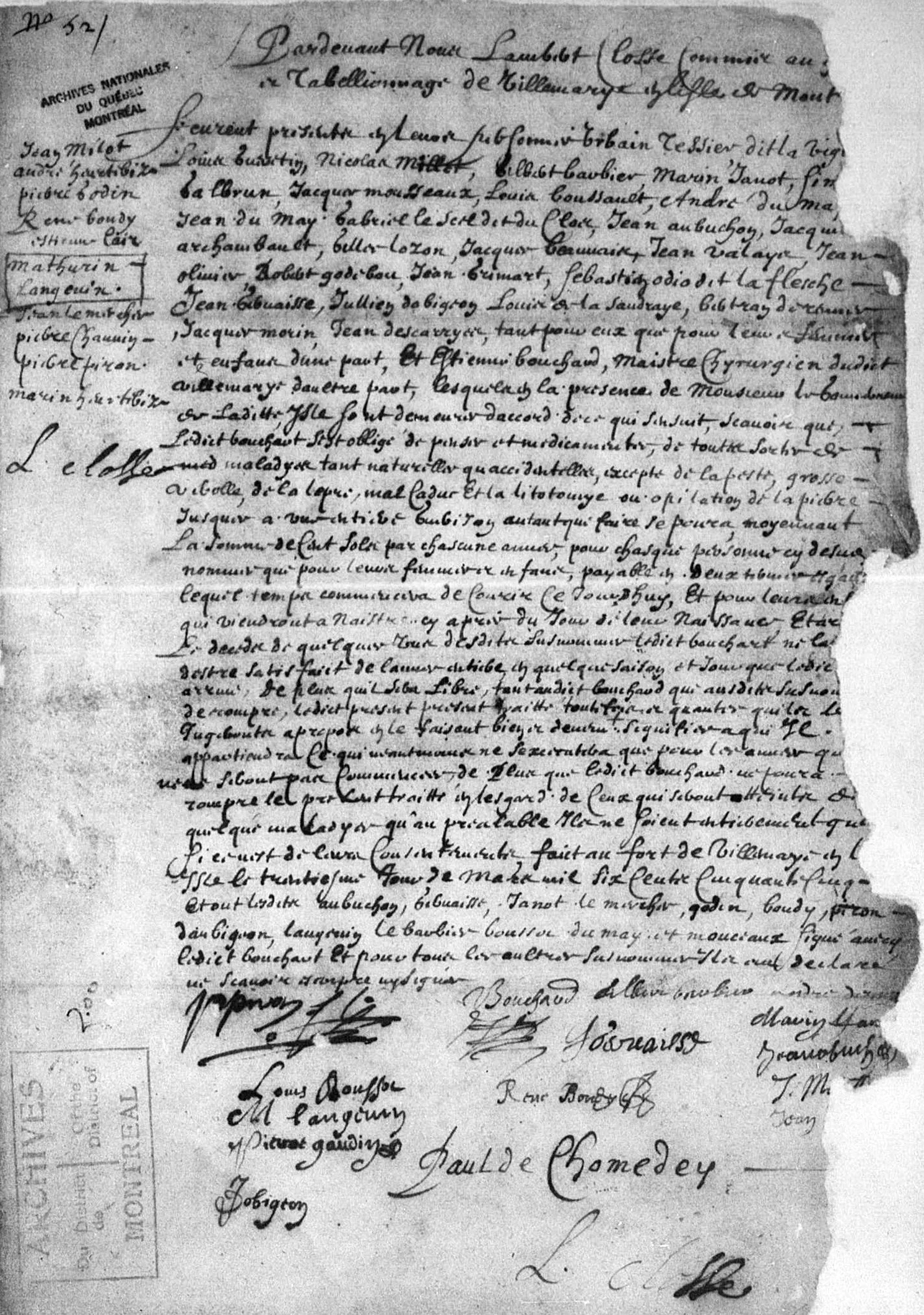

Accord entre les hommes de Ville-Marie et le maître chirurgien Étienne Bouchard en 1655 (FamilySearch)

Le 30 mars 1655, une entente de soins médicaux communautaires se conclut entre une trentaine d’hommes de Ville-Marie — dont Jacques et trois de ses gendres — et le maître chirurgien Étienne Bouchard. Parlant au nom de leurs épouses et de leurs enfants, ces hommes représentent vraisemblablement l’essentiel des quelque 150 habitants du lieu. Bouchard s’engage à « panser et médicamenter, de toutes sortes de maladies tant naturelles qu’accidentelles, excepté de la peste, grosse vérole, de la lèpre, mal caduc, et la lithotomie ou opération de la pierre, jusqu’à une entière guérison autant que faire se pourra, moyennant la somme de cent sols par chacune année, pour chacune personne ci-dessus, que pour leurs femmes et enfants […]. » L’acte, rédigé par le notaire Raphaël-Lambert Closse au fort de Ville-Marie, est considéré comme le premier du genre sur le continent.

Le 13 février 1657, Jacques rend son établissement à Montréal définitif. Ce jour-là, il donne procuration au père jésuite Jean de Quen, de Québec, « pour vendre, louer, affermer ou bailler la maison et terre appartenant audit [Archambault] au quartier de Cap rouge proche de Québec ».

À la même époque, Jacques, son gendre Urbain Tessier dit Lavigne et François Bailly dit Lafleur prennent la charge de la redoute de l’Enfant-Jésus, petit ouvrage en bois dressé au-dessus du coteau Saint-Louis, à l’extrémité de la terre de Tessier. Destinée à abriter et défendre les travailleurs des champs au nord du fort primitif, la redoute témoigne du risque constant de raids surprises des Haudenosaunee au début des années 1650.

Le métier de puisatier

Désormais solidement établi à Montréal, Jacques entame l’activité pour laquelle il reste le plus connu : le creusement de puits. Pour un poste de frontière menacé, un puits sûr et proche s’avère plus pratique — et plus sécuritaire — que l’eau tirée du fleuve Saint-Laurent.

11 octobre 1658 : le gouverneur Paul de Chomedey de Maisonneuve embauche Jacques pour creuser un puits dans le fort de Ville-Marie, « au milieu de la cour ou place d’Armes ». Le puits doit mesurer cinq pieds de diamètre et contenir « au moins deux pieds d’eau stable » au fond. Sa rémunération est de 300 livres et dix pots d’eau-de-vie. C’est le premier puits creusé à Montréal.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

8 juin 1659 : les prêtres de l’Hôtel-Dieu de Montréal engagent Jacques pour creuser un puits dans le jardin de l’hôpital, aux mêmes conditions — 300 livres et dix pots d’eau-de-vie. Les prêtres fournissent l’essentiel des matériaux.

17 mai 1660 : les marchands Jacques Le Ber, Charles Le Moyne et Jacques Testard mandatent Jacques pour un puits au lieu de la commune de Ville-Marie, selon les mêmes dimensions et modalités. Testard met seize ans à payer sa part du tiers !

6 novembre 1664 : Claude Robutel dit Saint-André lui confie le creusement d’un puits de cour pour 150 livres.

11 juillet 1668 : le marchand Étienne Bauchaud lui fait creuser un puits sur sa terre pour 250 livres.

Le 24 août 1660, Paul de Chomedey, Jacques et 105 autres hommes de Montréal reçoivent le sacrement de confirmation des mains de François de Montmorency-Laval, « Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime Évêque de Petrée, Vicaire apostolique dans tout le pays de la Nouvelle-France ».

Défendre Montréal

La reprise des attaques des Haudenosaunee (Iroquois) dans les années 1660 oblige le petit établissement à organiser sa propre défense. En 1663 — deux ans avant l’arrivée des troupes royales (le régiment de Carignan-Salières en 1665) — Paul de Chomedey de Maisonneuve met sur pied une milice civique pour protéger les champs éloignés et les postes de garde.

La milice de la Sainte-Famille

En 1663, face aux attaques répétées et meurtrières des Iroquois, les habitants de Montréal durent assurer eux-mêmes leur défense, faute de soutien militaire adéquat. Paul de Chomedey de Maisonneuve, fondateur de la ville, décida alors de créer la première milice canadienne. Il convoqua les hommes de la colonie et leur demanda de s’organiser en escouades de sept, chacune dirigée par un caporal élu parmi eux. Placée sous le patronage de la Sainte-Famille — Jésus, Marie et Joseph — cette milice prit le nom de milice de la Sainte-Famille. Le rôle final comptait 139 hommes, probablement la totalité des hommes valides du petit établissement, dont la population avoisinait les 500 habitants.

L’escouade no 8, dirigée par Claude Robutel, comprend Jean Gervaise et Urbain Tessier dit Lavigne, les gendres de Jacques. L’escouade no 10 sous Jacques Testard dit Laforest, comprend son fils Laurent. L’escouade no 14, sous De Sailly, comprend son gendre Gilles Lauzon.

Le 2 novembre 1663, Jacques, Urbain Tessier dit Lavigne et François Bailly dit Lafleur cèdent leurs droits et responsabilités à la redoute de l’Enfant-Jésus à Jean Auger de Baron, qui promet d’assurer une garde jour et nuit pour protéger les habitants de Montréal. Tessier lui vend l’arpent carré sur lequel se trouve la redoute pour 100 livres.

Le 15 décembre 1663, Jacques baille à Pierre Dardenne sa ferme pour « trois années de récolte consécutives », à compter du 1er avril.

Décès de Françoise Toureau

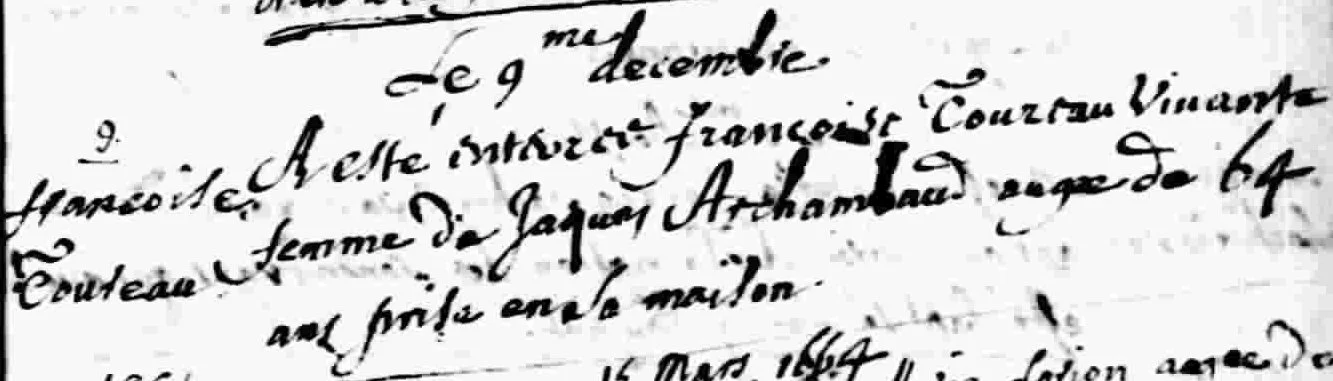

Françoise Toureau meurt à environ 64 ans. Elle est inhumée le 9 décembre 1663 au cimetière paroissial de Notre-Dame, à Montréal. L’acte se lit :

« Le 9e décembre a été enterrée Françoise Toureau, vivante femme de Jacques Archambault, âgée de 64 ans, prise en sa maison ».

Sépulture de Françoise Toureau en 1663 (Généalogie Québec)

Deuxièmes noces

Le 6 juin 1666, le notaire Séverin Ameau dresse à Trois-Rivières un contrat de mariage entre Jacques et Marie Denault de Lamartinière. Il a environ 62 ans ; elle en a près de 54, résidente de Trois-Rivières et veuve à trois reprises. L’acte de mariage n’est pas retrouvé ; en général, les époux se marient dans les trois semaines qui suivent le contrat. Compte tenu de leur âge, le couple n’a pas d’enfants.

Deux ans plus tard, le 26 avril 1668, la succession de Françoise se règle. Leur communauté de biens, selon la Coutume de Paris, se liquide après l’estimation de leurs biens, dont cinq parcelles de terre. Jacques reçoit la moitié des 30 arpents (sa portion est voisine de celle d’Urbain Tessier dit Lavigne) ; les enfants survivants se partagent l’autre moitié — trois arpents carrés chacun. L’évaluation et l’arpentage se font en l’absence de Jean Gervaise. Deux ans plus tard, en 1670, il dépose formellement son opposition au bornage de terre devant le notaire Bénigne Basset ; l’issue demeure inconnue.

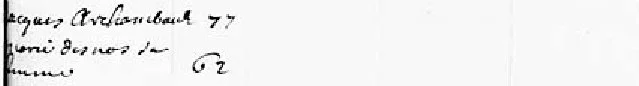

Les recenseurs manquent Jacques Archambault au recensement de la Nouvelle-France de 1666. En 1667, lui et son épouse Marie apparaissent comme résidents de l’île de Montréal. Ils détiennent 30 arpents « en valeur » (défrichés et en culture) et ne possèdent aucune bête.

Recensement de 1667 pour le ménage de Jacques et Marie (Bibliothèque et Archives Canada)

Le paysage montréalais en évolution

Au début des années 1670, Montréal connaît une transformation décisive. Après des décennies de développement spontané et parfois désordonné, les seigneurs religieux — les Sulpiciens — jugent qu’il est temps d’imposer un plan de rues. Sous la direction de François Dollier de Casson, avec l’aide du notaire-arpenteur Bénigne Basset, les premiers alignements officiels des rues sont tracés et consignés. Cette mise en ordre façonne l’avenir de la colonie, redéfinit les limites foncières et ouvre la voie à un aménagement structuré. Elle exige aussi la coopération — parfois réticente — des propriétaires dont les concessions se trouvent désormais traversées par des voies publiques.

« Montréal, 1665 ca. Plan de Villemarie et des premières rues projetées pour l’établissement de la Haute Ville » (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Jacques fait partie des propriétaires directement touchés. Deux rues nouvellement officialisées, Saint-Jacques et Saint-Lambert, croisent ou bordent sa propriété. Il assiste à l’assemblée du 12 mars 1673 où l’on demande aux habitants de renoncer à toute prétention sur les terrains désormais désignés comme chemins publics. Les registres indiquent qu’il ne s’y oppose pas, contrairement à son gendre Gilles Lauzon, d’abord réticent. Sa volonté de céder du terrain illustre à la fois la force du régime seigneurial et le rôle des colons de longue date dans la mise en forme du Montréal naissant.

Dans ce contexte, le 3 décembre 1675, Jacques vend aux Sulpiciens une portion de sa terre en ville pour 100 livres. La parcelle mesure cinq perches, trois pieds de long sur douze pieds de large et est bornée par des terrains appartenant aux prêtres, à Truteau, à Urbain Tessier dit Lavigne, ainsi qu’à la rue Saint-Jacques.

Les dernières années de Jacques

Jacques avance en âge, « étant septuagénaire et d’une très grande impuissance et pouvoir de travailler pour gagner sa vie », et conclut un arrangement de soutien familial. Le 25 juin 1678, son fils Laurent et ses gendres Jean Gervaise, Urbain Tessier et Gilles Lauzon s’engagent à lui verser une pension viagère, couvrant nourriture et entretien, jusqu’à concurrence de 25 livres chacun par année.

Le 13 novembre 1679, Jacques vend une partie de sa terre à son gendre Jean Gervaise pour 624 livres et cinq sols. La parcelle mesure quatorze arpents et provient de sa concession initiale de trente arpents. Elle est contiguë aux terres d’Urbain Tessier dit Lavigne et de la veuve de Lambert Closse, Marie Élisabeth Moyen.

Au recensement de 1681 en Nouvelle-France, Jacques et Marie sont résidents de l’île de Montréal. Selon le relevé, ils ne possèdent aucune terre « en valeur », aucune bête à cornes et aucun fusil.

Recensement de 1681 pour le ménage de Jacques et Marie (Bibliothèque et Archives Canada)

Le 6 avril 1684, « considérant l’ancienne amitié qu’il a toujours prêtée et porte envers Jacques Archambault, son beau-père » Jean Gervaise s’engage à le loger, le nourrir et en prendre soin jusqu’à sa mort. En contrepartie, Jean est libéré de ses contributions futures à la pension.

Décès de Jacques Archambault

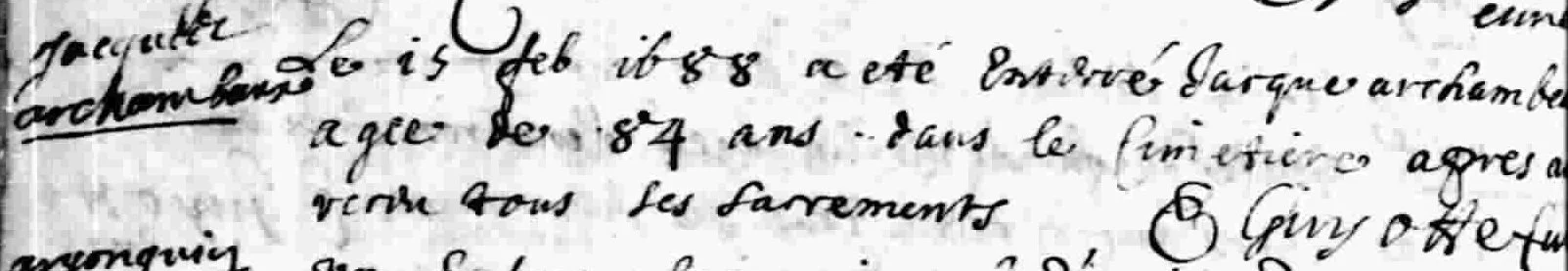

Jacques Archambault est inhumé le 15 février 1688 au cimetière de la paroisse Notre-Dame, à Montréal. L’acte se lit :

« Le 15 février 1688 a été enterré Jacques Archambeau âgé de 84 ans dans le cimetière après avoir reçu tous les sacrements. »

Sépulture de Jacques Archambault en 1688 (Généalogie Québec)

L’héritage de la famille Archambault

Rue Jacques-Archambault à Montréal (Google)

De L’Ardillière à Montréal, la vie de Jacques Archambault — de laboureur en Aunis à puisatier et parmi les premiers propriétaires fonciers à Montréal — incarne le travail, le risque et l’édification communautaire qui façonnent la colonie. Avec Françoise Toureau, et par des alliances avec d’autres familles pionnières, il ancre une lignée qui s’étend avec la croissance de la Nouvelle-France puis, plus tard, du Canada et des États-Unis. Aujourd’hui, Jacques est reconnu comme l’ancêtre unique de tous les Archambault d’Amérique du Nord, avec plus de 20 000 descendants à travers le continent.

Les Archambault d’Amérique est fondée en janvier 1983, ayant comme objectif principal « d’établir et de maintenir des contacts chaleureux entre les descendants de l’ancêtre commun, Jacques Archambault ».

Plusieurs lieux commémorent désormais Jacques et sa place dans les débuts de Montréal. Le 15 février 1988, Les Archambault d’Amérique inaugurent la rue Jacques-Archambault dans le quartier de Pointe-aux-Trembles pour souligner le tricentenaire du décès de leur ancêtre.

En 1992, l’association pose une plaque sur l’immeuble Mussen (aujourd’hui un McDonald’s), au coin des rues Notre-Dame et Saint-Laurent à Montréal. Le texte se lit : « Le 18 septembre 1651, monsieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal, concéda cet emplacement à Jacques Archambault, un des pionniers de cette ville et notre ancêtre commun. »

Plaque commémorative (© La Généalogiste franco-canadienne)

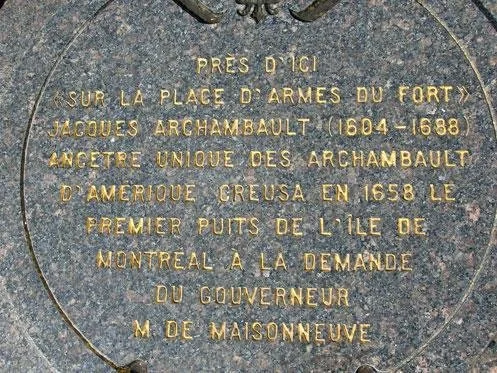

Dans le Vieux-Montréal, près du coin sud-ouest du musée Pointe-à-Callière, une réplique du premier puits de la ville rappelle le travail accompli par Jacques Archambault en 1658 dans la cour de la place d’Armes du fort. L’inscription se lit : « Près d’ici "sur la place d’Armes du fort" Jacques Archambault (1604-1688) ancêtre unique des Archambault d’Amérique creusa en 1658 le premier puits de l’île de Montréal à la demande du gouverneur M. de Maisonneuve. »

Réplique du premier puits de Montréal (© La Généalogiste franco-canadienne)

Réplique du premier puits de Montréal (Pascale Llobat 2008, © Ministère de la Culture et des Communications)

En 1988, Les Archambault d’Amérique apposent aussi une plaque sur l’église de Dompierre-sur-Mer, où Jacques est vraisemblablement baptisé.

Commemorative plaque in Dompierre-sur-Mer (photo by Uploadlr, Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0)

À Cap-Rouge, en 2001, l’association installe une plaque sur l’emplacement de la terre occupée par Jacques, célébrant le 350e anniversaire de cette concession.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/48694 : consulté le 19 août 2025), sépulture de Denis Archambault, 26 juil. 1651, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66365 : consulté le 19 août 2025), mariage de Michel Chauvain et Anne Archambault, 29 juil. 1647, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/48803 : consulté le 20 août 2025), sépulture de Francoise Toureau, 9 déc. 1663, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/49276 : consulté le 24 août 2025), sépulture de Jacques Archambeau, 15 fév. 1688, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal).

« Registre des confirmations 1649-1662 », images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/membership/fr/fonds-drouin/REGISTRES : consultée le 22 août 2025), confirmation de Jacques Archambault, 24 août 1660, Montréal ; citant les données originales : Registre des confirmations, Diocèse de Québec, Registres du Fonds Drouin.

« Archives de notaire : Claude Lecoustre (1647-1648) », Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/5124961?docref=CJHZBu63xKtdhPdMz1J2Sg : consulté le 19 août 2025), dépôt d'un bail de la ferme de Repentigny par Pierre Legardeur de Repentigny à Jacques Archambault, 15 oct. 1647, images 36-37 sur 98.

« Actes de notaire, 1647-1649 // Laurent Bermen », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-Q84M?cat=1175227&i=560&lang=en : consulté le 19 août 2025), compte fait avec Jacques Archambault par Jean Juchereau de Morre, 19 août 1649 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1634, 1649-1663 // Guillaume Audouart », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-32TJ?cat=1171569&i=126&lang=en : consulté le 19 août 2025), constitution de rente annuelle par Jacques Archambault à Marie Favry, 26 janv. 1650 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-3JNN?cat=1171569&i=654&lang=en : consulté le 19 août 2025), dépôt d'un concession de terre par la Compagnie de la Nouvelle-France à Jacques Archambault, 17 nov. 1652, image 655 sur 2642.

« Actes de notaire, 1648-1657 // Jean de Saint-Père », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3V7-V9Z4-Y?cat=674697&i=426&lang=en : consulté le 19 août 2025), déclaration de Michel Chauvin dit Sainte Suzanne, 8 oct. 1650 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-V962-4?cat=674697&i=488&lang=en : consulté le 20 août 2025), procuration de Jacques Archambault à Jean de Quen, 13 fév. 1657, image 489 sur 2864 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1653-1657 // Louis Rouer », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-Q8HK?cat=1176006&i=603&lang=en : consulté le 19 août 2025), vente d'une maison par Etienne Dumetz à Jacques Archembault, 23 sept. 1654, image 604 sur 2056 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1651-1657 // Raphaël-Lambert Closse », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-5QWZ-X?cat=481205&i=2957&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de soins médicaux entre Etienne Bouchard et les habitants de Montréal, 30 mars 1655, image 2598 sur 2984 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQ56-R?cat=426906&i=1042&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de creusage d'un puits qui sera situé dans le fort de Villemarie entre Jacques Archambault et Paul de Chomedey de Maisonneuve, 11 oct. 1658, image 1043 sur 3055 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQ5G-H?cat=426906&i=1145&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de creusage d'un puits qui sera situé dans le jardin de l'Hôtel-Dieu entre Jacques Archambaut et l'Hôtel-Dieu de Montréal, 8 juin 1659, images 1146-1147 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQB8-H?cat=426906&i=1380&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de creusage d'un puits au lieu de la commune de Villemarie entre Jacques Archambaut et Jacques Leber, Charles Lemoyne et Jacques Testard, 17 mai 1660, images 1381-1382 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-2WXY-P?cat=426906&i=146&lang=en : consulté le 25 août 2025), quittance de Jacques Archambaut à Jacques Testard de Laforests, 26 nov. 1676, image 147 sur 3049.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-R7S4-P?cat=426906&i=2174&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de creusage d'un puits entre Claude Robutel dit St André et Jacques Archambaut, 6 nov. 1664, image 2175 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQGY-8?cat=426906&i=2749&lang=en : consulté le 20 août 2025), marché de creusage d'un puits entre Etienne Bauchaud et Jacques Archambaut, 11 juil. 1668, images 2751-2752 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQ5M-R?cat=426906&i=2077&lang=en : consulté le 20 août 2025), cession de droits sur une redoute nommée la redoute de Lenfant Jesus par Jacques Archambaut, Urbain Tessier dit Lavigne et Marie Archambaut, et François Bailly dit Lafleur, à

Jean Auger dit Baron, 2 nov. 1663, images 2077-2078 sur 3,055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-R7S4-1?cat=426906&i=2119&lang=en : consulté le 20 août 2025), bail à ferme d'une terre par Jacques Archambaut à Pierre Dardenne, 15 déc. 1663, images 2120-2121 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQGL-W?cat=426906&i=2700&lang=en : consulté le 20 août 2025), succession de Françoise Toureau, 26 avr. 1668, images 2701-2713 sur 3055.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-NX6L?cat=426906&i=402&lang=en : consulté le 20 août 2025), opposition au bornage de la terre de Jacques Archambaut par Jean Gervaise, 31 juil. 1670, images 403-404 sur 3072.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-NXWS?cat=426906&i=1550&lang=en : consulté le 22 août 2025), accord entre le Séminaire de St-Sulpice de Montréal et les propriétaires de terres à Montréal, 12 mars 1673, images 1551-1552 sur 3072.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-NNC4?cat=426906&i=2766&lang=en : consulté le 22 août 2025), vente d'un morceau de terre par Jacques Archambaut et Marie Desnaux,

à Gilles Perrot du Séminaire de St-Sulpice de Paris, 3 déc. 1675, images 2767-2769 sur 3072.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-2WZH-2?cat=426906&i=566&lang=en : consulté le 22 août 2025), donation d'une pension viagère par Jean Gervaise, Urbain Tessier, Gilles

Lauson et Laurent Archambaut, à Jacques Archambaut, 25 juin 1678, images 567-568 sur 3049.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-2WZX-9?cat=426906&i=771&lang=en : consulté le 24 août 2025), accord entre Jacques Archambault et Jean Gervaise, 6 avr. 1684, images 772-773 sur 3049.

« Actes de notaire, 1651-1702 // Ameau Séverin », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-73NM-C?cat=615650&i=750&lang=en : consulté le 20 août 2025), contrat de mariage entre Jacques Archambault et Marie Denot, 6 juin 1666, images 751-752 sur 2436 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-GSF8-5?cat=427707&i=195&lang=en : consulté le 22 août 2025), vente de terres situées par Jacques Archambaud à Jean Gervaise, 13 nov. 1679, images 196-197 sur 2531 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 20 août 2025), « Dépôt d'une concession de terre située sur le bord des fonds joignant les terres réservées pour la construction d'une ville par la Société de Notre-Dame de Montréal, seigneur de l'île de Montréal, à Jacques Archambaut », sous seing privé, 12 oct. 1663 (acte rédigé le 18 sept. 1651).

« Recensement du Canada, 1667 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 20 août 2025), ménage de Jacques Archambaut, 1667, Montréal, page 160 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 22 août 2025), ménage de Jacques Archambaud, 14 nov. 1681, Montreal, page 165 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/1463 : consulté le 19 août 2025), entrée du dictionnaire pour Jacques ARCHAMBAULT, personne 1463.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/1464 : consulté le 19 août 2025), entrée du dictionnaire pour Francoise TOUREAU, personne 1464.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/138 : consulté le 19 août 2025), entrée du dictionnaire pour Jacques ARCHAMBAULT et Francoise TOUREAU, union 138.

« Notre ancêtre », Les Archambault d’Amérique (https://lesarchambaultdamerique.com/news/notre-ancetre/ : consulté le 19 août 2025).

« Jacques Archambault premier puisatier de Ville-Marie », Les Archambault d’Amérique (https://lesarchambaultdamerique.com/news/jacques-archambault-premier-puisatier-de-ville-marie/ : consulté le 19 août 2025).

René L’Heureux, « Simon L’Hérault : 1er ancêtre canadien des familles L’Hérault et L’Heureux », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, volume XX, numéro 2, avril-mai-juin 1969.

Boyko, John, « Company of One Hundred Associates », dans The Canadian Encyclopedia, 16 déc. 2013, Historica Canada (https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/compagnie-des-cent-associes : consulté le 19 août 2025).

Jean Hamelin, « LEGARDEUR DE REPENTIGNY, PIERRE (mort en 1648) », dans le Dictionnaire biographique du Canada, vol. 1 (https://www.biographi.ca/fr/bio/legardeur_de_repentigny_pierre_1648_1E.html : consulté le 19 août 2025), University of Toronto/Université Laval, 2003–.

Dollier de Casson, Histoire du Montréal, 1640-1672, numérisé par Wikisource (https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Dollier_de_Casson_-_Histoire_du_Montr%C3%A9al,_1640-1672,_1871.djvu/2 : consulté le 19 août 2025), page 42.

Yvon Sicotte, Base de données – Les Premiers Montréalais (https://lespremiersmontrealais.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/04/7-3-1-les-immigrants.pdf : consulté le 24 août 2025), Jacques Archambault, page 8.

Marcel Fournier, Les Premiers Montréalistes : 1642-1643 (Montréal, Société de recherche historique Archiv-Histo Inc., 2013), 31.

« Archambault, Jacques », Répertoire du patrimoine culturel du Québec (https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/detail.do?methode=consulter&id=14712&type=pge : consulté le 20 août 2025).

E.-Z. Massicotte, « La milice de 1663 », Le Bulletin des recherches historiques, volume XXXII, numéro 7, juil. 1926.

Michel Langlois, Montréal 1653 : La Grande Recrue (Sillery, Les éditions du Septentrion, 2003), 68.

« La verbalisation des premières rue de Montréal », Le Bulletin des recherches historiques, vol. XXXVIII, numéro 10, 610-619, Lévis, oct. 1932, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2657386 : consulté le 22 août 2025).

Brigitte Maillard, « Chapitre 4. Le régime seigneurial : droits fonciers et pouvoirs financiers », Les campagnes de Touraine au XVIIIe siècle (Presses universitaires de Rennes, 1998), numérisé par OpenEdition Books (https://doi.org/10.4000/books.pur.17124 : consulté le 19 août 2025).

Mathias Tranchant, « La place du sel dans l’économie rochelaise de la fin du Moyen Âge », Le sel de la Baie (Presses universitaires de Rennes, 2006), numérisé par OpenEdition Books (https://doi.org/10.4000/books.pur.7618 : consulté le 19 août 2025).