Adrien Isabel & Catherine Poitevin

Découvrez l'histoire d'Adrien Isabel/Isabelle et Catherine Poitevin/Potvin, premiers colons de Nouvelle-France. Du paysan normand et Fille du roi parisienne à propriétaires sur l’Île-d’Orléans.

Click here for the English version

Adrien Isabel & Catherine Poitevin

Ancêtres de la famille Isabelle en Amérique du Nord

Adrien Isabel (ou Isabelle), fils de Jean Isabel et de Marie Adam, naît vers 1638 dans la paroisse Saint-Étienne de Reux, en Normandie, France. Il a deux frères connus : Jean (date de naissance inconnue) et Michel (né en 1645).

Localisation de Reux en France (Mapcarta)

Située dans l’actuel département du Calvados, à environ 70 kilomètres à l’ouest de Rouen, Reux demeure aujourd’hui une petite commune rurale de moins de 500 habitants, appelés les Reuxois.

L’église Saint-Étienne de Reux, où Adrien est probablement baptisé, mêle les styles roman et gothique. Sa tour carrée aux modillons sculptés remonte aux XIIe et XIIIe siècles, tandis que la majeure partie du bâtiment date des XVe et XVIe siècles, dont le portail ouest de style Renaissance. L’extérieur se distingue par un porche à colombages et par des ifs centenaires. Surplombant la vallée de la Touques, elle présente un profil austère et massif typique des églises de village de la région. Elle est classée monument historique depuis 2015.

L’église Saint-Étienne à Reux (photos de ChBougui, Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0)

La vie dans la Normandie rurale

Les conditions qui règnent dans la région natale d’Adrien expliquent pourquoi les frères Isabel finissent par chercher de nouvelles perspectives outre-Atlantique. Au milieu du XVIIe siècle, Reux est un petit village agricole du Pays d’Auge, en Normandie. La vie quotidienne tourne autour de l’agriculture de subsistance : les paysans cultivent des céréales, élèvent du bétail et versent des redevances aux seigneurs fonciers ainsi que des dîmes à l’église paroissiale. La région se remet encore de la stagnation économique et des pertes démographiques de la fin du Moyen Âge, aggravées par des épidémies de peste (notamment en 1622 et 1636) et les ravages de la guerre de Trente Ans, qui entraînent des prélèvements fiscaux et des passages de troupes jusque dans le pays normand. La mobilité sociale demeure limitée : les terres sont rares, les héritages divisent les propriétés en parcelles de plus en plus petites, et les fils cadets des familles d’agriculteurs ont souvent peu de chances de s’établir localement.

La Nouvelle-France représente une opportunité pour les deux frères Isabel. La couronne française et les compagnies commerciales recrutent activement des colons afin de renforcer la colonie contre leurs rivaux anglais et hollandais et d’alimenter en main-d’œuvre les réseaux de commerce de fourrures. Les incitations comprennent le paiement du voyage, la concession de terres dans les seigneuries et parfois une aide financière pour le mariage. Les ports tels que Honfleur, Dieppe et La Rochelle servent de points d’embarquement à des centaines de migrants, et les familles de la région du Calvados sont bien représentées parmi les premiers colons.

Pressés par les difficultés économiques, confrontés aux perspectives limitées d’héritage et attirés par la possibilité d’accéder à la terre et à une ascension sociale outre-mer, de jeunes hommes comme Adrien et Michel choisissent le départ pour le Canada.

La date exacte du départ d’Adrien de France est inconnue, mais il se trouve au Canada dès 1664. Son frère Michel émigre également en Nouvelle-France, où il est mentionné pour la première fois en 1666.

Des débuts difficiles en Nouvelle-France

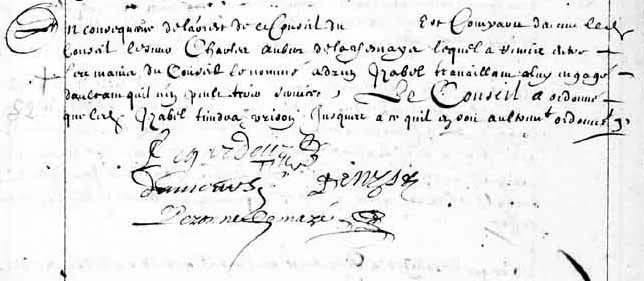

La transition entre la Normandie et le Nouveau Monde est loin d’être facile pour Adrien. Il arrive probablement au Canada en tant qu’engagé, avec un emploi déjà assuré chez Charles Aubert de La Chesnaye, un riche marchand et seigneur. Leur relation de travail se détériore toutefois pour des raisons inconnues. Le 7 janvier 1665, une décision du Conseil souverain ordonne l’emprisonnement d’Adrien à la demande de son maître, de La Chesnaye, qui prétend « qu’il n’en peut tirer service ». De La Chesnaye remet Adrien aux autorités, et le conseil ordonne qu’il « tiendra prison jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ».

Ce problème légal révèle la situation précaire des engagés en Nouvelle-France. Ces hommes tels qu’Adrien signent des contrats, souvent pour trois ans, en échange du passage vers le Canada, de la nourriture, du logement et d’un salaire modeste. En contrepartie, ils doivent fournir un travail régulier et obéissant dans toutes les tâches que leur employeur leur demande, qu’il s’agisse de travaux agricoles, de construction ou de services commerciaux. Tout refus ou incapacité à accomplir ces tâches peut rapidement dégénérer en affaire judiciaire, car la survie de la colonie repose en grande partie sur un nombre limité de travailleurs. En déclarant « qu’il n’en peut tirer service » d’Adrien, Aubert de La Chesnaye accuse effectivement son serviteur de ne pas respecter les obligations de son contrat, que ce soit par refus, négligence, conflit ou tout autre comportement jugé improductif.

La décision du Conseil souverain d’emprisonner Adrien jusqu’à nouvel ordre démontre la stricte application de l’autorité et de la discipline dans la jeune colonie. La pénurie de main-d’œuvre signifie que le travail de chaque homme est considéré comme vital, et toute résistance ouverte ne peut être tolérée. Ce cas illustre la vulnérabilité des engagés qui, une fois transportés au Canada, n’ont guère de recours en cas de litige avec leur employeur. Leurs contrats les placent dans une position de dépendance, et dans de tels conflits, les tribunaux se rangent presque toujours du côté de l’employeur.

Arrêt qui ordonne l’emprisonnement d’Adrien Isabel en 1665 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

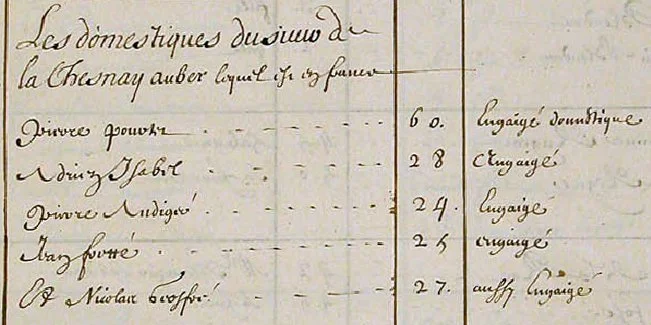

Malgré ces débuts difficiles, la situation d’Adrien finit par se stabiliser. Bien que la durée de son emprisonnement soit inconnue, il semble s’être réconcilié avec son maître. En 1666, « Adrien Izabel » est inscrit comme « engaigé » dans le ménage de La Chesnaye à Québec.

Recensement de 1666 de la Nouvelle-France répertoriant les engagés de La Chesnaye (Bibliothèque et Archives Canada)

Concession de terre

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

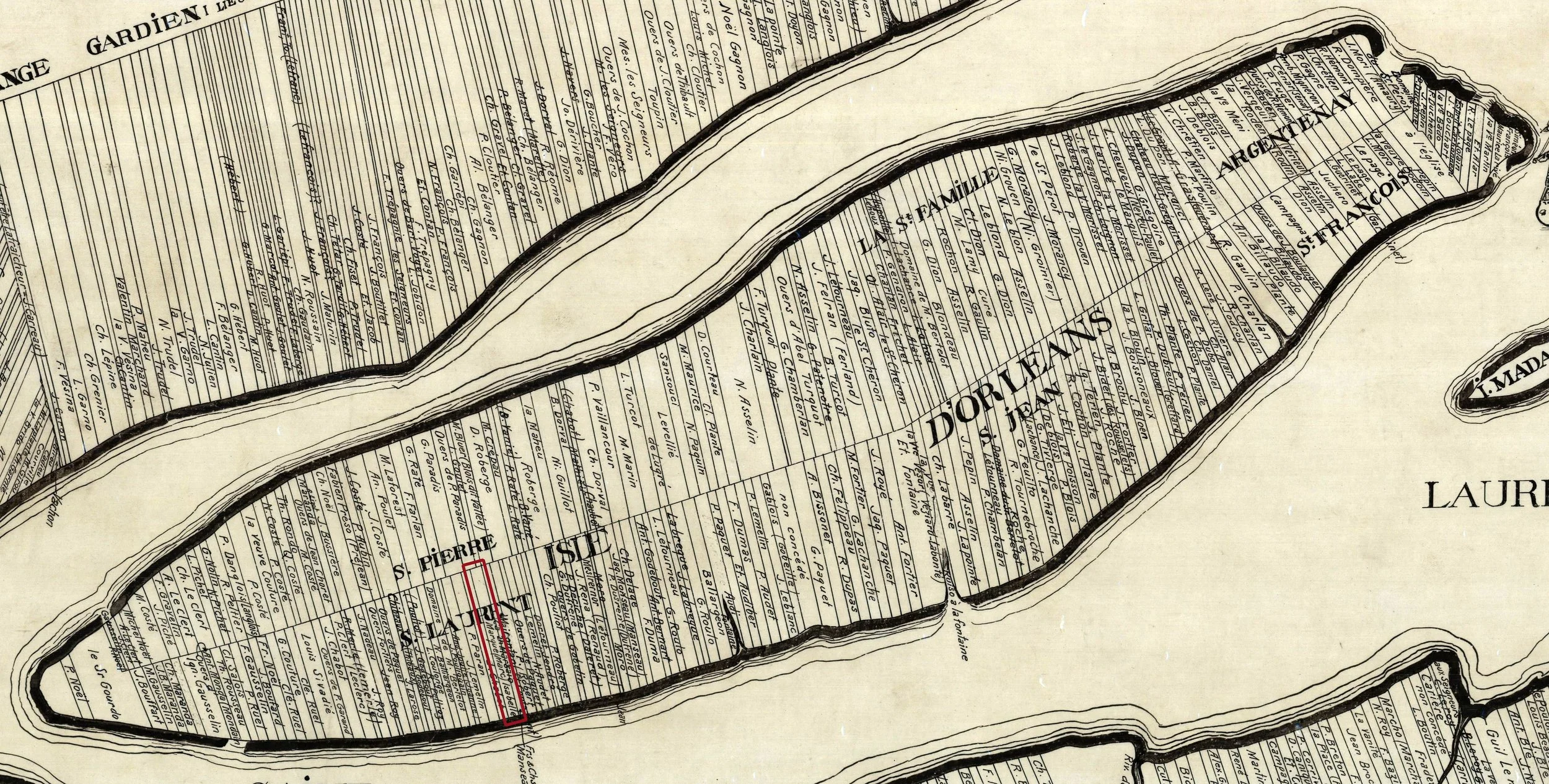

L’année suivante, la situation d’Adrien s’améliore considérablement lorsqu’il obtient son indépendance. Le 22 juin 1667, Adrien reçoit une concession foncière située sur le côté sud de l’Île-d’Orléans de la part de François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France. Mesurant trois arpents de front, la terre borde le fleuve Saint-Laurent, les lots d’Estienne Bellinier et de Pierre St-Denis (fils), ainsi que « la routte qui traversera ladite Isle de pointe à pointe ». Adrien s’engage à payer 20 sols de rente et 12 deniers de cens par arpent de front annuellement au jour de la Saint-Martin, le 11 novembre, plus trois chapons vifs (ou 30 sols chacun, au choix du seigneur). Adrien promet également de moudre son grain au moulin banal. Il ne signe pas le document de concession, rédigé par le notaire Paul Vachon.

Au lieu de s’installer immédiatement dans sa nouvelle propriété, Adrien se concentre sur des contrats rémunérateurs. Le 30 octobre 1667, il accepte de défricher une terre sur la côte de Lauson pour Étienne Landeron pour 70 livres. Le contrat le décrit comme habitant de la côte de Lauson. Il signe ce contrat, contrairement à l’acte de concession.

Une carte de l’Île-d’Orléans dressée en 1709 par Gédéon de Catalogne et Jean-Baptiste Decouagne montre la concession foncière d’Adrien, transmise à son fils Marc après sa mort.

Carte de l’Île-d’Orléans de 1709, avec la terre Isabel en rouge (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Catherine Poitevin, fille de Guillaume Poitevin et de Françoise Macré, naît vers 1641 dans la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris, en France.

L’identité de la mère de Catherine demeure incertaine, car son acte de baptême n’existe plus. Son nom de famille apparaît sous différentes formes : Caillebries (premier contrat de mariage), Macré (premier acte de mariage) et McRae (selon la base de données PRDH).

La paroisse Saint-Nicolas-des-Champs se situe juste au nord des remparts médiévaux de Paris, dans l’actuel 3e arrondissement. Fondée à l’origine comme chapelle au XIIe siècle par les moines bénédictins du prieuré voisin de Saint-Martin-des-Champs, elle se développe au cours des siècles suivants pour devenir une importante église paroissiale. Au XVIIe siècle, elle compte parmi les plus grandes paroisses de Paris, desservant les artisans et les commerçants d’un quartier en pleine urbanisation. L’église elle-même combine des styles gothique et Renaissance, les travaux majeurs se poursuivant jusqu’au début de l’époque moderne.

L’église Saint-Nicolas-des-Champs, dessin d’Étienne Martellange en 1630 (Bibliothèque nationale de France)

À la fin des années 1660, Catherine est recrutée pour émigrer en Nouvelle-France en tant que Fille du roi. Elle arrive au Canada en 1669, bien que la date exacte de son arrivée et le nom du navire restent inconnus.

« L’arrivée des filles françaises à Québec », aquarelle de Charles W. Jefferys (Wikimedia Commons)

Mariage et enfants

Le 28 septembre 1669, le notaire Romain Becquet dresse un contrat de mariage entre Adrien et Catherine. Adrien est âgé d’environ 31 ans, résident de l’Île-d’Orléans, fils de Jean Isabel et de Marie « Adan » de la paroisse de « Renon ». Catherine est âgée d’environ 28 ans, fille de Guillaume « Potevin » et Françoise « Caillebries », de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Le contrat respecte les normes de la Coutume de Paris. Adrien doue sa future épouse d’un douaire coutumier de 300 livres [le douaire désigne la part de propriété réservée par le mari à sa femme au cas où elle lui survit]. Catherine apporte au mariage des biens d’une valeur de 500 livres, dont la moitié entre dans la communauté. Le couple reçoit également « cinquante Livres que Sa Majesté luy a donnée En Consideration de Son Mariage », somme généralement accordée aux Filles du roi lors de leurs noces.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, les époux sont soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient fils ou filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. On dresse des inventaires après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

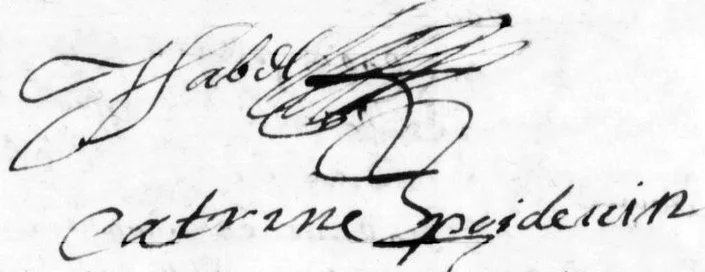

Le contrat est signé chez Dame Bourdon (Anne Gasnier, épouse de Jean Bourdon), chargée du recrutement et de l’hébergement des Filles du roi à Québec. Adrien et Catherine signent le contrat, ainsi que plusieurs témoins.

Signatures d’Adrien et de Catherine en 1669

Douze jours plus tard, Adrien et Catherine se marient le 10 octobre 1669, dans la paroisse Sainte-Famille, à l’Île-d’Orléans. Cet acte indique correctement que le lieu d’origine d’Adrien est Reux et que le nom de sa mère est Adam. Michel Isabel, le frère d’Adrien, assiste à la cérémonie, tout comme Antoine Cassé.

Adrien et Catherine ont quatre enfants, tous baptisés dans la paroisse Sainte-Famille :

Adrien (1670–1670)

Jean Pierre (1672–après 1681)

Marc (1674–1730)

Catherine (1676– après 1681)

Aucun autre document notarié ou judiciaire ne mentionne Adrien jusqu’à sa mort.

Décès d’Adrien Isabel

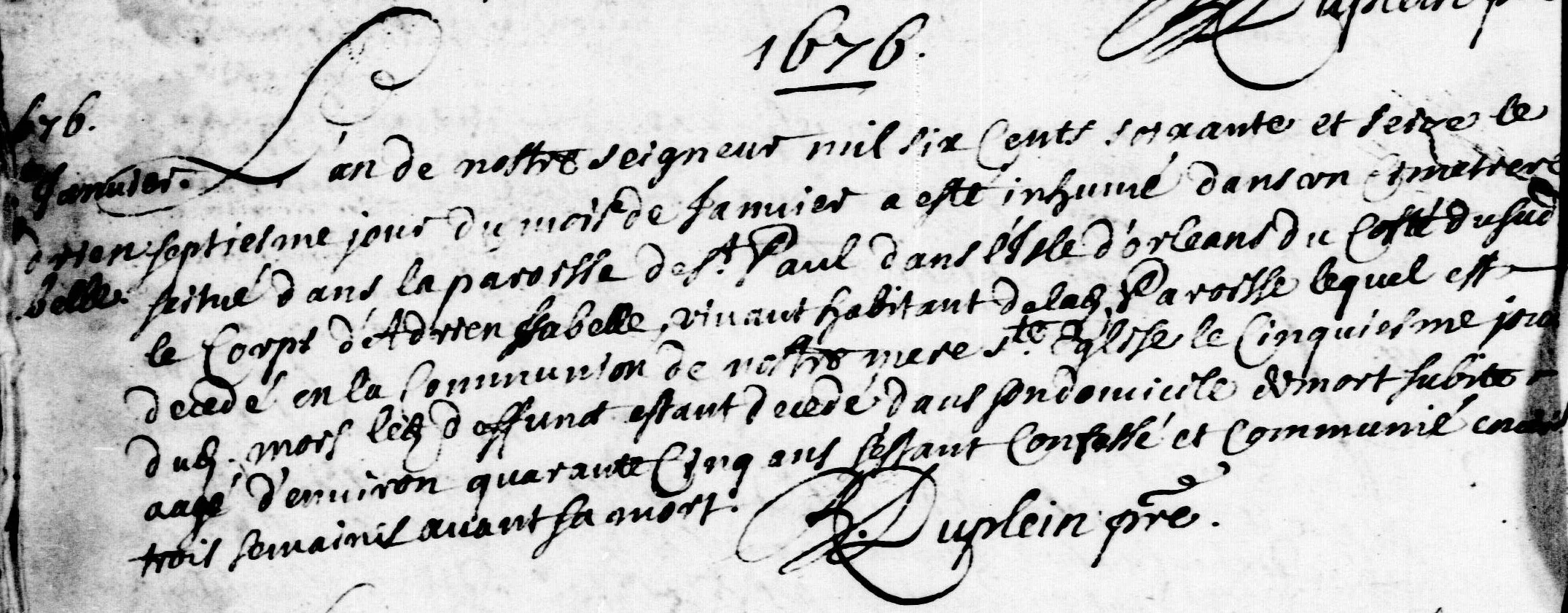

La vie d’Adrien en Nouvelle-France se termine brusquement lorsqu’il décède le 5 janvier 1676, à l’âge d’environ 38 ans. Il est inhumé deux jours plus tard à la paroisse Saint-Paul de l’Île-d’Orléans. [La sépulture indique à tort qu’il est âgé d’environ 45 ans.]

Son acte de sépulture fournit des détails sur ses derniers jours :

« L’an de nottre seigneur mil six Cents soixante et seize le septiesme jour du mois de Janvier a esté inhumé dans un cimetière scitué dans la paroisse de St. Paul dans l’Isle d’orleans du Costé du Sud le Corps d’Adrien Isabelle, vivant habitant de lad. Paroisse lequel est decedé en la Communion de notre mere Ste. Eglise le Cinquiesme jour dud. mois led. deffunct estant decedé dans son domicile de mort Subite aagé d’environ quarante Cinq ans S’estant Confessé et Communié [illisible] trois semaines avant Sa mort. »

Sépulture d’Adrien Isabel en 1676 (Généalogie Québec)

Suivant la coutume, un inventaire des biens de la communauté de Catherine et Adrien est dressé par le notaire Paul Vachon le 20 juin 1676. Ce document de 10 pages énumère tous les biens du couple, y compris la terre de l’Île-d’Orléans (où dix arpents sont défrichés) et une petite maison de 14 pieds de largeur. [Malheureusement, les images numérisées des actes du notaire Vachon sur FamilySearch sont assez floues, et l’acte est absent de l’inventaire de Vachon à la BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec).]

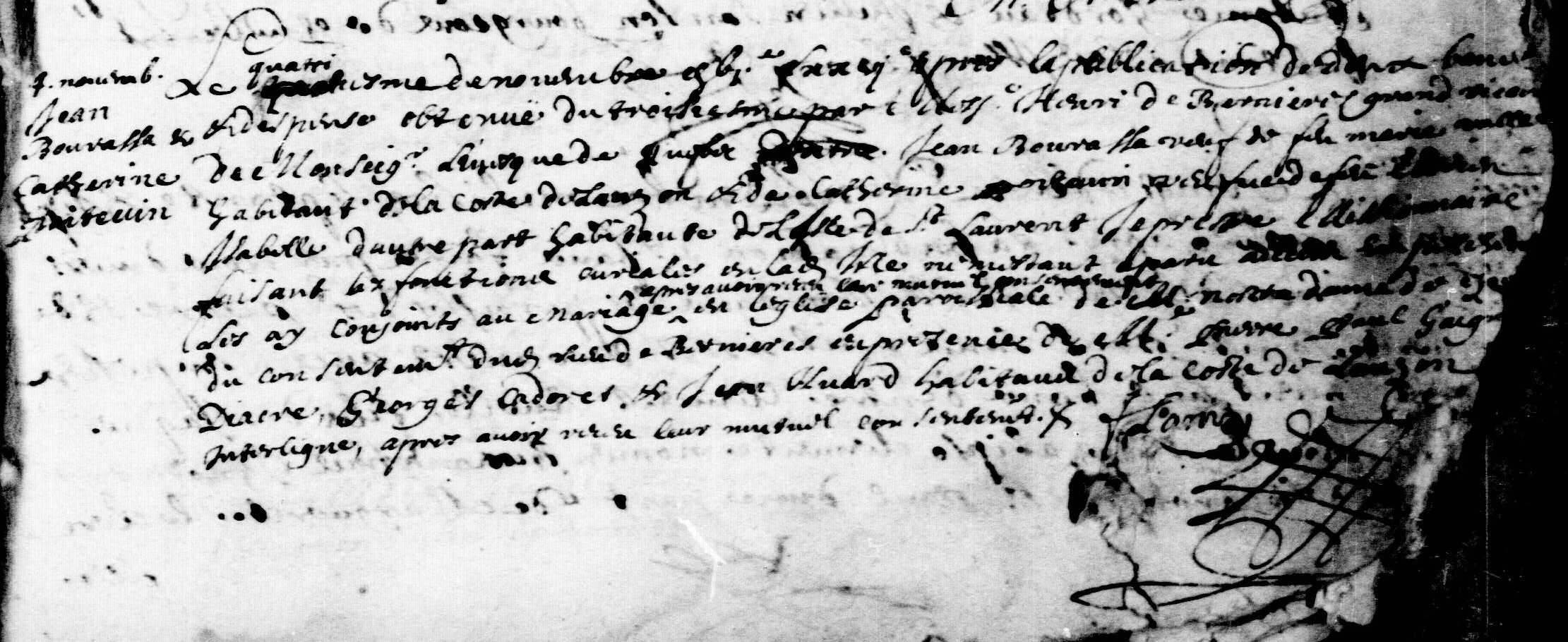

Les deuxièmes noces de Catherine

Le 25 octobre 1676, le notaire Gilles Rageot dresse un contrat de mariage entre Catherine et Jean Bourassa. Âgé de 42 ans, ce dernier est veuf de Marie Pierrette Vallée et réside à la côte de Lauson. Catherine, âgée d’environ 35 ans, réside dans la paroisse de Saint-Paul, sur l’Île-d’Orléans. Elle signe le document d’une main incertaine.

[Bien que Catherine « signe » plusieurs documents en Nouvelle-France, les preuves suggèrent qu’elle a simplement appris à reproduire sa signature plutôt que d’être pleinement alphabétisée. Son écriture est instable et l’orthographe de son nom varie d’un document à l’autre, ce qui indique qu’elle ne sait probablement pas lire ou écrire au-delà de cette compétence de base. Au XVIIe siècle, cela n’est pas inhabituel : de nombreuses femmes (et hommes) dans la colonie n’apprennent qu’à tracer une marque reconnaissable de leur nom, tandis que les compétences plus étendues en lecture et en écriture restent rares.]

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

Catherine et Jean se marient dix jours plus tard, le 4 novembre 1676, dans la paroisse Notre-Dame de Québec. Leurs témoins sont Pierre Paul Gaignon [Gagnon], Georges Cadoret et Jean Huard.

Mariage de Jean Bourassa et Catherine Poitevin en 1676 (Généalogie Québec)

Catherine et ses enfants s’installent avec Jean sur la côte de Lauson. Au cours des dix années qui suivent son mariage, elle donne naissance à quatre autres enfants avec lui : René, Marie Anne, Marie Jeanne et François.

Le couple gère également l’héritage de Catherine issu de son premier mariage. Le 8 septembre 1680, Catherine et Jean louent la terre Isabel sur l’Île-d’Orléans à Jean Jouanne, dans un acte notarié rédigé par Pierre Duquet de La Chesnaye.

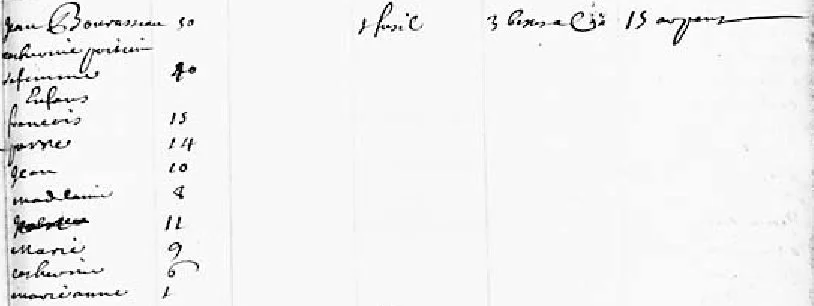

En 1681, la famille recomposée est bien établie. Catherine et Jean apparaissent dans le recensement de la Nouvelle-France vivant dans la seigneurie de Lauson avec leurs huit enfants. Ils possèdent 15 arpents de terre « en valeur » (défrichée et en culture), trois bêtes à cornes et un fusil.

Recensement de la Nouvelle-France pour la famille « Bourasseau » en 1681 (Bibliothèque et Archives Canada)

Les dernières années de Catherine

Le grand âge entraîne des difficultés croissantes pour le couple. Le 15 juin 1711, Catherine et Jean cèdent à leur fils François une terre située dans la seigneurie de Lauson, provenant de la communauté de biens entre Jean et sa première épouse. La terre mesure quatre arpents de front face au fleuve Saint-Laurent, sur 40 arpents de profondeur. Elle comprend une « petite maison de Colombage de quinze pieds de Large Sur dix huict de long Couverte de planches, et la moitié d’Une grange qui est Commune avec led. [Louis] Marchand, avec un beuf, une Vache, une Genisse, et un taureau de deux ans, deux Cochons hivernez et le peu de meubles et ustanciles qui luy reste ayant brûlé l’Année derniere. »

Cette donation, enregistrée par le notaire Louis Chambalon, révèle la dure réalité du couple vieillissant. Le document indique que Jean, « Considerant Le grand Aage dans lequel Il est avancé » et Catherine, « qui depuis plusieurs années est beaucoup infirme et privée de la Vue », ne peuvent plus faire valoir leur terre, « qui d’ailleurs est très ingratte, de peu de valleur et chargée de trente livres de rente fonciere outre les Cens et rentes Seigneurialles ».

François accepte cette terre en contrepartie d’obligations précises. Il s’engage à payer tous les cens et rentes à venir et à nourrir, loger, blanchir et entretenir ses parents « tant Sains que malades » chez lui jusqu’à leur mort. Il s’engage également à organiser leurs sépultures et les messes pour le repos de leurs âmes. Jean est alors âgé de 77 ans et Catherine d’environ 70 ans.

Décès de Catherine Poitevin

L’histoire de Catherine se termine dans l’ombre de documents incomplets. Aucun acte de sépulture n’a été trouvé pour elle. Compte tenu de la détérioration de son état de santé décrite dans la donation de 1711, en particulier sa cécité et son infirmité grave, elle décède probablement quelques années plus tard.

Un héritage familial

Adrien Isabel et Catherine Poitevin incarnent la détermination et la résilience qui caractérisent les premiers colons de la Nouvelle-France. Leur histoire — des débuts difficiles d’Adrien comme engagé à sa transformation en propriétaire terrien, et du voyage de Catherine depuis Paris comme Fille du roi jusqu’à sa vie de veuve — illustre les défis et les opportunités qui définissent l’expérience coloniale. Bien que la vie d’Adrien se termine prématurément à 38 ans, leur union produit quatre enfants et établit la lignée Isabel/Isabelle au Canada. Le remariage subséquent de Catherine et sa lutte contre la cécité dans ses dernières années rappellent la nature précaire de l’existence coloniale, où la survie dépend souvent des réseaux familiaux et du soutien communautaire. Ensemble, ils représentent le courage nécessaire pour bâtir de nouvelles vies dans un territoire difficile, léguant un héritage qui perdure pendant des générations.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Journées Européennes du Patrimoine – Visite de l'Église Saint Etienne à Reux », Tourisme Normandie (https://www.normandie-tourisme.fr/agenda/journees-europeennes-du-patrimoine-visite-de-leglise-saint-etienne-a-reux/ : consulté le 19 sept. 2025).

Brian M. Nolan, « The Poor Country People of Seventeenth Century France », We Are Vincentians (https://vincentians.com/en/the-poor-country-people-of-seventeenth-century-france/ : consulté le 18 sept. 2025).

« Histoire de Saint-Nicolas-des-Champs », Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs (https://asaintnicolas.com/paroisse/saint-nicolas-des-champs/histoire-de-saint-nicolas-des-champs/ : consulté le 18 sept. 2025).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/142348 : consulté le 18 sept. 2025), mariage d’Adrien Isabelle et Catherine Poitevin, 10 oct. 1669, Ste-Famille (Île d'Orléans).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/32915 : consulté le 18 sept. 2025), sépulture d’Adrien Isabelle, 7 janv. 1676, Ste-Famille (Île d'Orléans).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/99712 : consulté le 18 sept. 2025), mariage de Jean Bourassa et Catherine Poitevin, 4 nov. 1676, Ste-Famille (Île d'Orléans).

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215634?docref=01uRrHMM_5ze6yiNPiVNOQ : consulté le 18 sept. 2025), concession de terre à Adrien Izabel, 22 juin 1667, images 1078-1079 sur 1180.

« Archives de notaires : Gilles Rageot (1666-1691) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083918?docref=9npNq_8WTO0dHjrGS7D2Hg : consulté le 18 sept. 2025), marché de défrichement entre Etienne Landeron et Adrien Isabel, 30 oct. 1667, image 322 sur 1224.

« Archives de notaires : Romain Becquet (1665-1682) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4064889?docref=l28YGiW4zeOxEtZSUKBVOw : consulté le 18 sept. 2025), contrat de mariage entre Adrien Isabel et Catherine Potevin, 28 sept. 1669, images 976-977 sur 1081.

« Archives de notaires : Gilles Rageot (1666-1691) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083920?docref=GhEAwWldCDv3x5--4LxOIQ : consulté le 18 sept. 2025), contrat de mariage entre Jean Bourassa et Catherine Poittevin, 25 oct. 1676, images 30-31 sur 1252.

« Actes de notaire, 1644-1693 // Paul Vachon », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS56-V7BR-1?cat=koha%3A1170052&i=3005&lang=en : consulté le 18 sept. 2025), inventaire des biens de la communauté de Catherine Poitevin, veuve d'Adrien Izabel, 20 juin 1676, images 3006-3016 sur 3433 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo (https://archiv-histo.com : consulté le 18 sept. 2025), « Bail à ferme d'une terre située en l'île St Laurans; par Jean Bourasseau et Catherine Poictevin, son épouse, épouse antérieure de Adrien Isabel, à Jean Jouanne, de l'île St Laurans », notaire P. Duquet de Lachesnaye, 8 sept. 1680.

« Fonds Conseil souverain - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/399532 : consulté le 18 sept. 2025), « Arrêt qui ordonne l'emprisonnement d'Adrien Isabel, engagé, sur la demande de son maître, le sieur Charles Aubert de LaChesnaye, qui dit ne pouvoir en avoir service », 7 janv. 1665, cote P1,S28,P281, Id 399532.

« Fonds Cour supérieure. District judiciaire de Québec. Insinuations - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/81832 : consulté le 19 sept. 2025), « Donation d'une terre sise et située en la seigneurie de Lauzon, dépendante de la communauté qui a été entre Jean Bourassa et feue Marie Vallée (Perrette Vallée), par Jean Bourassa, habitant demeurant en la seigneurie de Lauzon, et Catherine Poitevin, sa seconde femme, laquelle est infirme et privée de la vue depuis quelques années; à François Bourassa, leur fils; ladite donation est passée pardevant maître Chambalon, notaire royal en la Prévôté de Québec », 15 juin 1711, cote CR301,P702, Id 81832.

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consulté le 18 sept. 2025), ménage Aubert de La Chesnaye, 1666, Québec, page 32 (du PDF), Instrument de recherche no. MSS0446, MIKAN no. 2318856 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Library and Archives Canada

(https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 19 sept. 2025), ménage de Jean Bourasseau, 14 nov. 1681, Lauzon, page 218 (du PDF), Instrument de recherche no. MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/isabelle/-isabel : consulté le 18 sept. 2025), fiche de MICHEL ISABELLE / ISABEL (personne #380042), mise à jour le 15 sept. 2016.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/10668 : consulté le 18 sept. 2025), entrée pour Catherine POTVIN, personne 10668.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/2885 : consulté le 18 sept. 2025), entrée pour Adrien ISABELLE et Catherine POTVIN, union 2885.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/4556 : consulté le 18 sept. 2025), entrée pour Jean BOURASSA et Catherine POTVIN, union 4556.