Pierre Joffrion & Marie Briault

Pierre Joffrion/Geoffrion et Marie Briault/Priault : pionniers de la Nouvelle-France, ancêtres de la famille Geoffrion dit St-Jean. Découvrez l'histoire de cette Fille du roi arrivée en 1668 et de son époux colon, leurs défis à Verchères et Montréal, et l'origine de cette lignée canadienne-française fondatrice.

Click here for the English version

Pierre Joffrion & Marie Briault

Aux origines de la lignée Geoffrion dit St-Jean

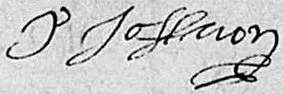

Pierre Joffrion naît en France. Son nom s’orthographie de diverses façons phonétiques, dont Geoffrion, mais il signe « Joffrion ».

L’âge exact de Pierre demeure incertain, les documents de l’époque proposant diverses dates de naissance : 1634 (recensement de 1667), 1637 (procès de 1697), 1638 (recensement de 1681) ou 1644 (acte de sépulture). Cette imprécision reflète les pratiques de l’époque, où l’âge était souvent estimé plutôt que documenté avec précision.

Aucun contrat ou acte de mariage n’ayant été retrouvé, les noms de ses parents demeurent incertains.

Les origines de Pierre Joffrion : deux possibilités

Montreuil-sous-Bois

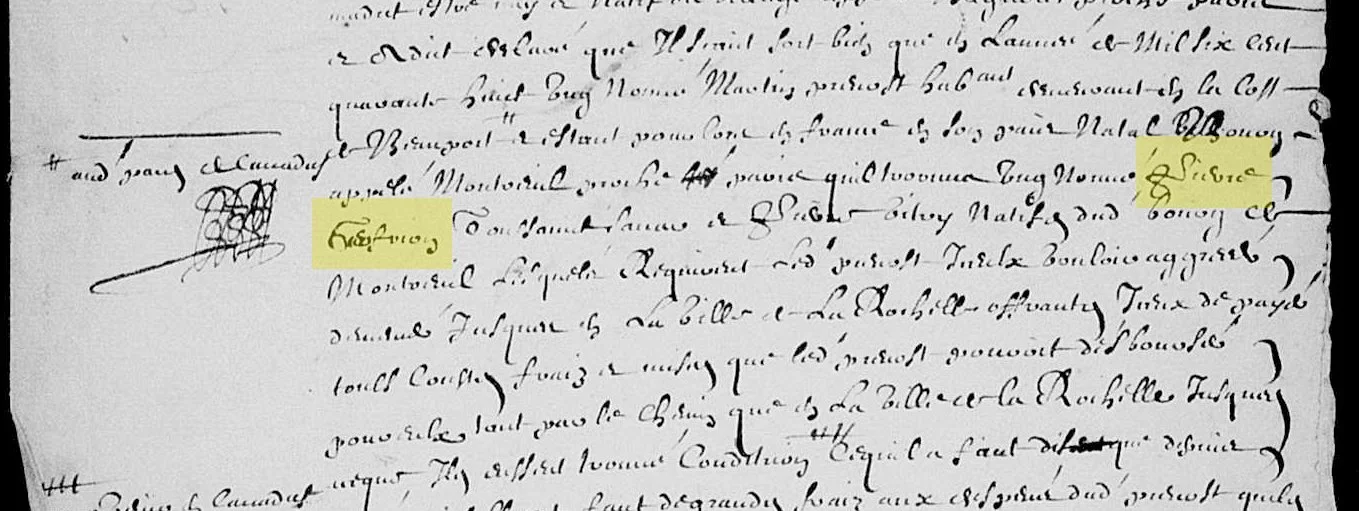

En 2000, l’historien et généalogiste Michel Langlois écrit un article dans l’Ancêtre intitulé « L’émigration, une affaire de parenté ». Son article apporte un éclairage sur la question du lieu de naissance de Pierre Geoffrion/Joffrion. Basé sur un document notarié du 8 novembre 1651, l’auteur remet en question l’origine présumée de cet ancêtre. Devant le notaire Guillaume Audouart, François de Rosny fait une déclaration concernant Martin Prévost. Ce document précieux révèle qu’en 1648, Pierre était l’un des trois hommes natifs de Montreuil-sous-Bois (avec Toussaint Savard et Pierre Vitry) qui ont demandé à Martin Prévost de les conduire à La Rochelle et de payer leurs frais de voyage pour se rendre au Canada.

Extrait de la déclaration de 1651, le nom de Pierre Geoffrion on jaune (FamilySearch)

Selon Langlois, ce document de 1651 est « fort précieux », car il révèle définitivement l’origine de Pierre. L’auteur affirme catégoriquement : « On croyait cet ancêtre originaire de la région de Fontenay-le-Comte au Poitou. Or, voilà que nous sommes définitivement fixés sur son lieu d’origine » — soit Montreuil-sous-Bois, près de Paris.

L’auteur mentionne qu’un document notarié de 1618 liste les habitants de Montreuil-sous-Bois, renforçant la crédibilité de cette localisation. Ce document contient plusieurs patronymes familiers (Vitry, Savart, Regnard) qui correspondent aux autres immigrants mentionnés dans l’acte de 1651.

Pour Langlois, cette découverte règle définitivement la question de l’origine de Pierre Geoffrion/Joffrion : Montreuil-sous-Bois plutôt que Fontenay-le-Comte au Poitou.

Montreuil-sous-Bois, carte postale, 1905 (Geneanet)

Appelée simplement Montreuil depuis 1951, la commune fait aujourd’hui partie de la banlieue de Paris, situé dans le département de la Seine–Saint-Denis. Sa population compte environ 111 000 habitants, appelés Montreuillois et Montreuilloises.

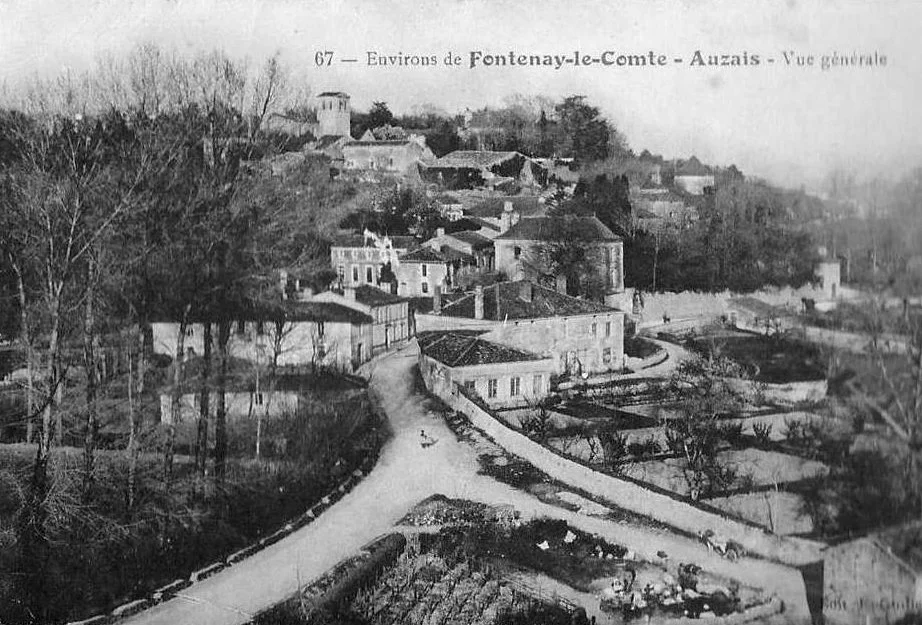

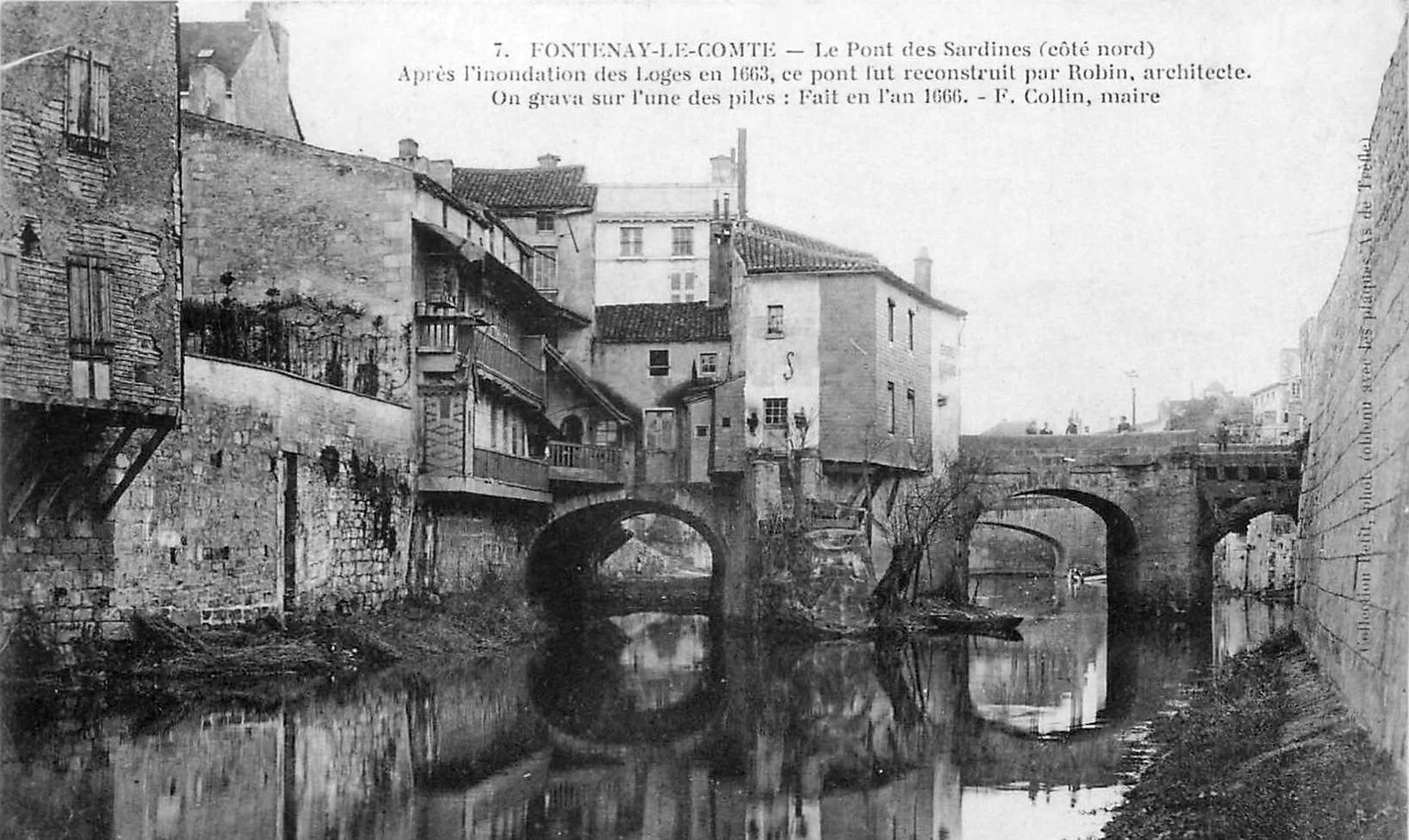

Fontenay-le-Comte

En 2006, Bertrand Drapeau écrit un article dans les Mémoires de la Société généalogique canadienne-française intitulé « Des traces de 33 émigrants de Fontenay-le-Comte partis pour la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles ». L’article présente les recherches d’Isabelle Beaussy de l’Université de La Rochelle, qui a étudié 33 émigrants de Fontenay-le-Comte partis pour la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles. Dans sa liste d’émigrants identifiés comme originaires de Fontenay-le-Comte, Pierre Geoffrion/Joffrion figure explicitement.

Fontenay-le-Comte, carte postale (Geneanet)

Contrairement à l’article de Michel Langlois qui affirme que Pierre est originaire de Montreuil-sous-Bois, cet article présente des preuves documentaires (actes notariés et d’état civil) le situant parmi les émigrants de Fontenay-le-Comte au Poitou.

Cette position trouve un appui partiel dans les données du PRDH (Programme de recherche en démographie historique de l’Université de Montréal), qui indique que Pierre est baptisé le 16 février 1640 à Fontenay-le-Comte. Curieusement, la base de données n’indique pas le nom de ses parents, peut-être une indication d’incertitude, sans donner d’explications. Une recherche dans les actes numérisés de Fontenay-le-Comte aux Archives de la Vendée ne révèle aucun baptême pour Pierre dans les paroisses Notre-Dame, Saint-Jean-Baptiste ou Saint-Nicolas (celle-ci n’affiche pas de baptêmes pour l’an 1640).

Fontenay-le-Comte, carte postale (Geneanet)

Fontenay-le-Comte, carte postale (Geneanet)

Scénario le plus plausible

Face à ces sources contradictoires, un scénario de réconciliation émerge. Étant donné que seulement deux hommes nommés Pierre Geoffrion/Joffrion sont présents en Nouvelle-France au XVIIe siècle (« notre » Pierre et son fils, décédé en enfance), cette contradiction apparente peut probablement s’expliquer par une migration interne en France au cours de sa jeunesse.

Le scénario le plus vraisemblable suggère que Pierre soit né à Fontenay-le-Comte au Poitou, ce qui expliquerait sa présence dans les actes notariés et d’état civil identifiés par les recherches universitaires d’Isabelle Beaussy. Par la suite, sa famille aurait déménagé à Montreuil-sous-Bois, près de Paris, où Pierre aurait grandi et établi ses liens sociaux. Cette migration familiale ou professionnelle, courante au XVIIe siècle, expliquerait pourquoi le document notarié de 1651 le présente comme étant « de Montreuil-sous-Bois » et pourquoi il entretenait des relations si étroites avec Martin Prévost et les autres immigrants de cette localité.

Cette hypothèse respecte les pratiques d’identification géographique de l’époque. En 1648, quand il demande à Martin Prévost de l’accompagner à La Rochelle, Pierre s’identifiait naturellement à Montreuil-sous-Bois, son lieu de résidence et d’intégration sociale, plutôt qu’à son lieu de naissance. Cette interprétation réconcilie les deux sources documentaires en reconnaissant la validité de chacune selon sa perspective temporelle et géographique.

Arrivée en Nouvelle-France

La date exacte de l’arrivée de Pierre en Nouvelle-France demeure inconnue, mais il y foule le sol avant 1667. Lors du recensement de la Nouvelle-France de 1667, Pierre « Jofriau », âgé de 33 ans, y apparaît comme domestique dans le ménage de Jean Aubuchon à Montréal. Aubuchon possède 19 arpents de terre « en valeur » (défrichée et en culture) et quatre bestiaux.

Recensement de 1667 pour la famille Aubuchon (Bibliothèque et Archives Canada)

Marie Briault (ou Priault) naît en France.

Comme pour Pierre, l’âge exact de Marie reste sujet à interprétation selon les sources consultées. Les documents suggèrent qu’elle serait née en 1645 (recensement de 1681) ou 1649 (acte de sépulture). Le nom de ses parents demeure inconnu.

Marie appartient à un groupe particulier d’immigrantes : elle est « Fille du roi » et arrive au Canada en 1668.

Murale des Filles du roi réalisée par Annie Hamel sur le mur de l’École Saint-Gabriel à la Pointe-St-Charles, Montréal (© La Généalogiste franco-canadienne)

L’union et la famille

Pierre et Marie se marient en 1668 ou 1669. Comme mentionné précédemment, l’acte de mariage du couple est manquant, mais il est peut-être célébré à Sorel. Les registres de Sorel sont en grande partie manquants pour cette époque.

Ensemble, ils fondent une famille nombreuse qui contribuera significativement au peuplement de la colonie. Pierre et Marie ont au moins neuf enfants :

André (vers 1669–après 1681)

Jean Baptiste (vers 1670–1740)

Marie (1672–1756)

Toussaint (1675–après 1681)

Michel (1677–avant 1681)

Françoise (vers 1679–1740)

Anne (1681–?)

Pierre (1683–1686)

Hélène (1685–?)

Le 26 août 1668, Pierre franchit une étape importante en recevant une concession de terre située en l’Île de Montréal « au lieudit la côte Ste Anne au-dessous du Bois Bruslé » des seigneurs de l’Île. La terre mesure 60 arpents, soit trois arpents de front face au fleuve Saint-Laurent sur vingt arpents de profondeur. Pierre s’engage à payer six deniers de cens par arpent [de front] et trois chapons vifs annuellement à la Saint-Martin. [L’acte original de concession n’a pas été trouvé. Il est mentionné lors de la vente de cette terre en 1669.]

Cependant, cette première tentative d’établissement est de courte durée. Le 1er février 1669, Pierre vend cette terre à l’Île de Montréal à Jean Hardouin dit Le Major pour la somme de 400 livres. Pierre est décrit comme « habitant de l’Île de Montréal ».

Signature de Pierre Joffrion en 1669

Établissement à Verchères

Après cette transaction, Pierre établit sa famille ailleurs. En 1672, Pierre et sa famille habitent à Verchères, selon le baptême de Marie. Pierre reçoit une concession en la seigneurie par le seigneur de Verchères, rédigée par le notaire Adhémar de Saint-Martin. Cependant, la date de la concession et les détails sont inconnus. [L’acte original de concession n’a pas été trouvé.]

Entre le 22 juillet 1680 et le 25 novembre 1681, un acte sous seing privé est rédigé. Pierre et un homme nommé Ponse [Poncet ?] s’échangent leurs terres en la seigneurie de Verchères. [L’acte, étant dressé sous seing privé, n’est pas disponible.]

La famille Joffrion vit toujours à Verchères en 1681. Au recensement, la famille a trois bêtes à cornes et huit arpents de terre en valeur.

Recensement de 1681 pour la famille Geoffrion (Bibliothèque et Archives Canada)

Selon les baptêmes de Pierre (1683) et d’Hélène (1685), et la sépulture de Pierre (1686), la famille Joffrion habite à Verchères.

La vie à Verchères

Dans les années 1670–1680, la seigneurie de Verchères est toute jeune. Le seigneur François Jarret concède des terres en longues bandes le long du Saint-Laurent ; les colons y ouvrent la forêt, bâtissent maison et grange en pièce sur pièce, et mettent en culture blé, pois et lin. Les familles vivent au rythme des semailles et des moissons, paient cens et rentes, accomplissent corvées pour l’entretien des chemins et des clôtures, et répondent aux appels de la milice locale. Le quotidien demeure toutefois prudent. Les habitations se groupent près du rivage ; on dresse parfois une redoute ou une palissade autour des maisons les plus exposées. Les hommes montent la garde aux « rondes », particulièrement à la fin des années 1680, quand les alarmes se multiplient. Les échanges avec Montréal restent constants. Pour plusieurs ménages, Montréal est aussi le lieu du notaire, du marché et des emplois saisonniers sur les chantiers.

Malheureusement, cette période de relative stabilité ne dure pas. Entre 1687 et 1692, l’environnement devient plus hostile. La campagne du gouverneur Denonville contre les Haudenosaunee (Iroquois) entraîne des représailles ; après 1689, les rives en aval de Montréal sont la cible d’incursions et d’attaques surprises. Les récoltes souffrent, la circulation devient risquée, et nombre de familles se replient vers des endroits jugés plus sûrs. Montréal, palissadée, avec garnison, hôpital, communautés religieuses et marchés, offre davantage de protection et d’opportunités.

La transition vers Montréal

Vers le milieu des années 1680, les documents révèlent un changement dans la vie de Pierre et Marie. Bien qu’ils demeurent officiellement « habitants de Verchères », les actes notariés les décrivent souvent comme étant « à présent à Montréal ». Cette transition progressive vers la ville s’explique par une série d’événements qui illustrent les défis de la vie coloniale.

Aveu de vol domestique

Le 13 octobre 1684, Marie « Priau » fait une déclaration troublante devant le notaire Bénigne Basset dit Deslauriers à Montréal. Elle avoue avoir commis des vols pendant l’absence du Sieur La Fontaine, capitaine de barque, qui était parti en voyage avec sa femme et son gendre. Marie reconnaît avoir été « assez malhonnête » et confesse avoir pris de nombreux objets dans la maison de La Fontaine pendant qu’elle s’y trouvait. Elle s’engage à rendre tous ces biens « à la volonté dudit Sieur de la fontaine ». Parmi les objets volés, on compte un morceau d’étoffe grise, un caleçon de caribou, un petit baril, une jupe rouge, une jupe de futaine, une petite chaudière, un mouchoir, deux ceintures, une paire de bas bruns, une paire de souliers de femme « assez bons », diverses pièces de « menu linge » (petit linge), quelques cornettes (couvre-chef), et une lanterne. Marie déclare ne pas savoir écrire ni signer.

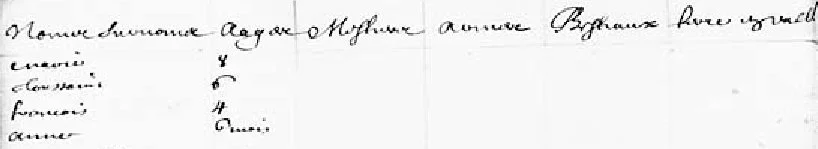

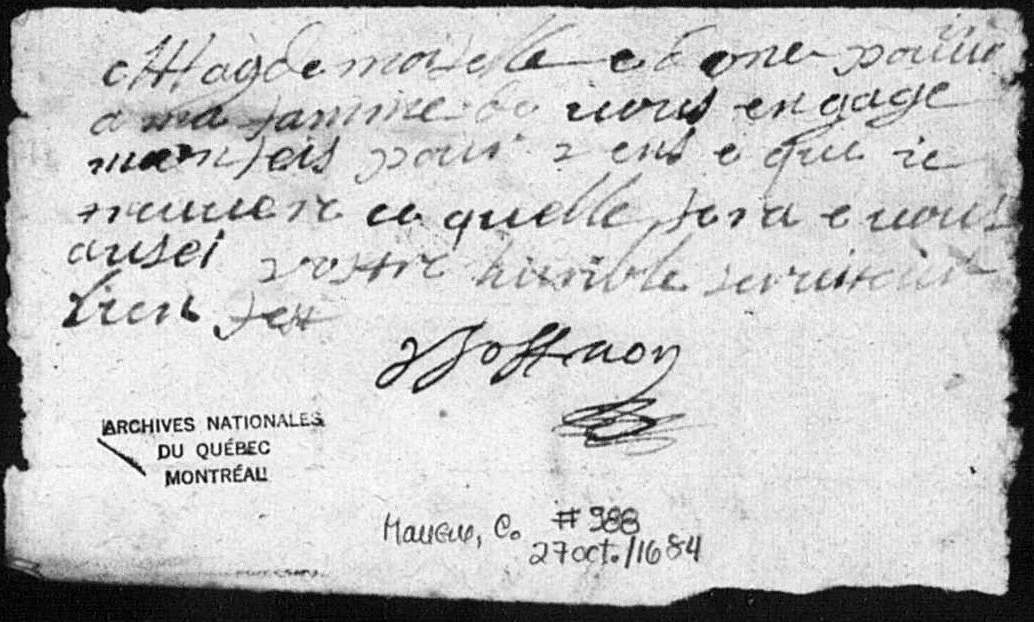

Engagements de père et fils

Billet d’autorisation écrit par Pierre Joffrion en 1684 (FamilySearch)

La situation financière de la famille transparaît dans les décisions prises quelques semaines plus tard. Le 27 octobre 1684, Marie consent à l’engagement de son fils Jean Baptiste, âgé de 14 ans, à Catherine Primot [Primeau] et Charles Lemoyne [Lemoine] de Longueuil, négociant et seigneur, en tant que serviteur. L’engagement dure deux ans, et Jean Baptiste recevra 40 livres par année. L’acte est suivi par un billet par lequel Pierre autorise Marie à faire engager leur fils. C’est un rare exemple d’un texte écrit par un ancêtre en Nouvelle-France qui dépasse sa simple signature.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (septembre 2025)

En plus de cultiver la terre, Pierre diversifie ses activités pour subvenir aux besoins de sa famille. Le 20 juillet 1692, il s’engage comme manœuvre, avec Simon Piton dit Toulouse, à Jean Deslandes dit Champigny et Charles Perineau dit Lamarche, maîtres-maçons de Villemarie, pour des « ouvrages de maçonnerie ». Il a environ 52 ans. Selon l’acte, Pierre demeure à Ville-Marie. Il recevra trois livres pour chaque toise de maçonnerie. Curieusement, il déclare ne savoir ni écrire ni signer.

Procès de Marie Madeleine Gibault

La vie à Montréal expose Pierre à des événements dramatiques de la société coloniale. En 1697, Pierre Geoffrion, alors « âgé de 60 ans ou environ » et exerçant le métier de laboureur à Ville-Marie, est cité comme témoin dans une affaire criminelle qui se déroule devant la juridiction royale de Montréal. Il s’agit du procès de Marie Madeleine Gibault, accusée d’avoir abandonné son nouveau-né dans un tas de fumier devant la grange de Claude Robillard, boucher à Lachine. L’enfant, découvert par Robillard qui avait entendu ses cris tôt le matin, présentait des blessures à la joue et au cou. Après enquête et confirmation par un chirurgien et une sage-femme que Gibault, qui logeait chez Robillard, venait effectivement d’accoucher, l’accusée est emprisonnée et interrogée.

Le procureur du roi requiert la peine de mort par pendaison, sentence qui est prononcée mais fait l’objet d’un appel devant le Conseil Supérieur à Québec. Pierre Joffrion figure parmi les témoins de cette affaire dramatique, aux côtés d’une quinzaine d’autres personnes incluant les parents de l’accusée et plusieurs résidents de Lachine.

À Montréal en permanence

La rupture définitive avec Verchères survient peu après. Le 4 février 1698, Pierre vend la terre de 60 arpents dans la seigneurie à Verchères à Pierre Guertin pour la somme de 50 livres. Il est décrit comme « habitant de Verchères de présent demeurant à Ville-Marie ».

Le couple rompt finalement ses liens avec Verchères et s’installe définitivement à Montréal. Ce départ s’explique vraisemblablement par plusieurs raisons : sécurité accrue, possibilité pour les hommes de trouver du travail comme charretiers, manœuvres ou maçons sur des chantiers en expansion, accès plus rapide aux sacrements, aux soins et au crédit. Dans ce contexte, quitter Verchères n’est pas un renoncement, mais une adaptation pragmatique aux réalités d’une frontière encore instable.

Décès de Pierre et Marie

Après avoir établi leur famille à Montréal, Pierre et Marie voient leurs vies se terminer dans cette ville qui était devenue leur foyer définitif.

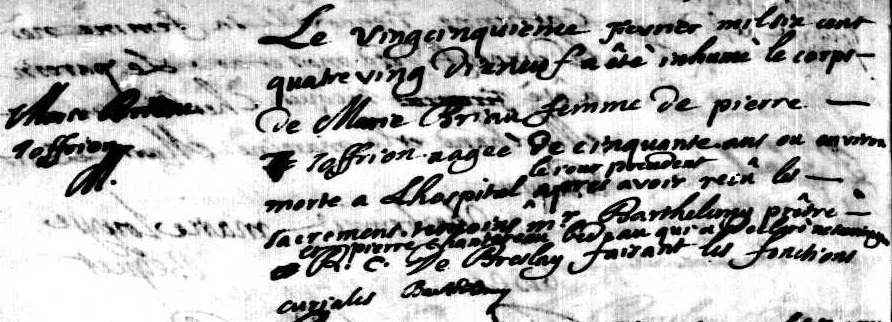

Marie Briault (ou Priault) décède la première, le 24 février 1699 à l’hôpital de Montréal. Elle est inhumée le lendemain à Montréal, bien que son lieu d’inhumation ne soit pas spécifié (cimetière paroissial, cimetière de l’hôpital, église). L’acte indique qu’elle est « aagée de cinquante ans ou environ ».

Sépulture de Marie Briault (ou Priault) en 1699 (Généalogie Québec)

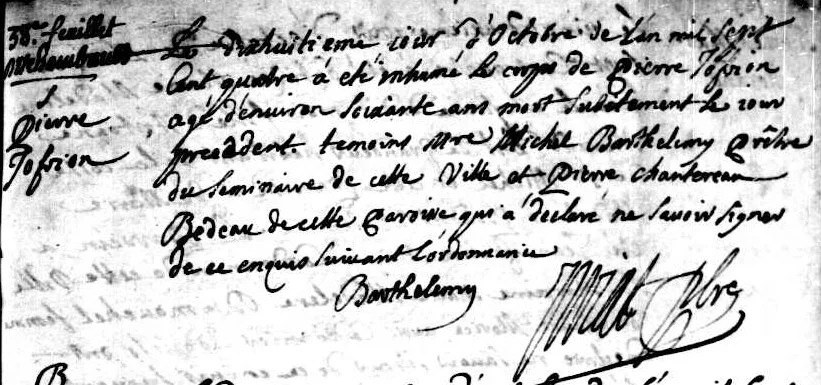

Cinq années plus tard, Pierre Joffrion rejoint son épouse. Il « meurt subitement » le 17 octobre 1704 et est inhumé le lendemain à Montréal. Comme son épouse, son lieu d’inhumation n’est pas précisé. L’acte indique qu’il a « environ soixante ans ».

Sépulture de Pierre Joffrion en 1704 (Généalogie Québec)

Un héritage malgré les épreuves

L'histoire de Pierre Joffrion et Marie Briault illustre les défis auxquels faisaient face les premiers colons de la Nouvelle-France. Marie, venue au Canada comme Fille du roi avec la dot royale et l'espoir d'un nouveau départ, découvre rapidement les réalités de la vie coloniale. Le couple connaît des difficultés financières évidentes : l'aveu de vol de Marie en 1684, l'engagement précoce de leur fils Jean Baptiste comme domestique, et la nécessité pour Pierre, dans la cinquantaine, de travailler comme manœuvre en maçonnerie témoignent de leur lutte constante pour la survie économique. Leur déménagement de Verchères vers Montréal reflète les défis de vivre en périphérie de la colonie, où les menaces iroquoises rendaient l'existence précaire.

Malgré ces épreuves, Pierre et Marie fondent une lignée durable. Plusieurs de leurs descendants adoptent le nom Geoffrion dit St-Jean, perpétuant ainsi l'héritage de ce couple de pionniers qui, à travers leurs difficultés et leur persévérance, contribuent à l'enracinement français en Amérique du Nord.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

Michel Langlois, « L’émigration, une affaire de parenté », L’Ancêtre, volume 27, numéros 3 et 4, nov.-déc. 2000, pages 124-125.

Bertrand Drapeau, « Des traces de 33 émigrants de Fontenay-le-Comte partis pour la Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles », Mémoires de la Société généalogique canadienne-française, volume 57, numéro 4, cahier 250, hiver 2006, page 270.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/49677 : consulté le 9 sept. 2025), sépulture de Marie Briau, 25 fév. 1699, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/50203 : consulté le 9 sept. 2025), sépulture de Pierre Jofrion, 18 oct. 1704, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

« Actes de notaire, 1634, 1649-1663 // Guillaume Audouart », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-32DW?cat=1171569&i=499&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), déclaration par François de Rosny en faveur de Marin Prévost, 8 nov. 1651, images 500-501 sur 2642 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQRH-Z?cat=426906&i=2964&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), vente d'une terre par Pierre Geofrion à Jean Hardouin dit Lemajor, 1 févr. 1669, images 2965-2967 sur 3055 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSV2-RQRH-Z?cat=426906&i=2964&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), vente d'une terre par Pierre Geofrion à Jean Hardouin dit Lemajor, 1 févr. 1669, images 2965-2967 sur 3055 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CST7-2W62-X?cat=426906&i=988&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), déclaration de Marie Priau en faveur de de Lafontaine, 13 oct. 1684, image 988 sur 3049 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1677-1696 // Claude Maugue », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-93WV-C?cat=427707&i=1064&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), marché d'engagement de Jean Jeoffrion par Marie Priot et Pierre Jeoffrion, à Catherine Primot et Charles Lemoyne de Longueil, 27 oct. 1684, images 1065-1066 sur 3150; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1657-1699 // Bénigne Basset », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS5F-HWHM-Q?cat=426906&i=420&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), marché d'engagement en tant que manœuvres de Pierre Jofrion et Simon Piton dit Toulouse, à Jean Deslandes dit Champigny et Charles Perineau dit Lamarche, 20 juil. 1692, image 421 sur 3143; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1668-1714 // Antoine Adhémar », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSTC-MWFB-6?cat=541271&i=2775&lang=en : consulté le 9 sept. 2025), vente d'une terre par Pierre Geofrion et Marie Priau, à Pierre Guertin, 4 fév. 1698, images 2776-2778 sur 2856; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo, (https://archiv-histo.com : consulté le 9 sept. 2025), « Concession d'une terre située à Verchere; par ? ?, seigneur de Verchères, à Pierre Geoffrion, de Verchere », [date inconnue], notaire A. Adhémar de Saint-Martin.

Parchemin, banque de données notariales du Québec ancien (1626-1801), Société de recherche historique Archiv-Histo, (https://archiv-histo.com : consulté le 9 sept. 2025), « Echange de concessions situées dans la seigneurie de Verchere entre Pierre Jofrion, de la seigneurie de Verchere, et ? Ponse, de la seigneurie de Verchere. », document classé entre le 22 juillet 1680 et le 25 novembre 1681, sous seing privé.

« Recensement du Canada, 1667 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 9 sept. 2025), ménage de Jean Aubuchon, 1667, Montréal, page 165 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, Item 2318857; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 9 sept. 2025), ménage de Pierre Geoffrion, 14 nov. 1681, Verchères, page 195-196 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN 2318858; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Fonds Juridiction royale de Montréal - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/697295 : consulté le 9 sept. 2025), « Procès contre Marie Madeleine Gibault, accusé d'avoir abandonné son nouveau né dans un tas de fumier devant la grange de Claude Robillard, boucher », 12 juil. 1697-10 sept. 1697, cote TL4,S1,D216, Id 697295.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (https://www-prdh-igd.com/Membership/en/PRDH/Famille/2702 : consulté le 9 sept. 2025), fiche de Pierre GEOFFRION et Marie BRIAULT (couple 2702).

Peter Gagné, Kings Daughters & Founding Mothers: the Filles du Roi, 1663-1673, Volume Two (Orange Park, Florida : Quintin Publications, 2001), 472.