Mathurin Gagnon & Françoise Gotreau

Découvrez l'histoire de Mathurin Gagnon et Françoise Gotreau, pionniers de la Nouvelle-France. Originaires du Perche et de La Roche-Guyon, ils contribuent à bâtir la colonie par l'agriculture, le commerce et l'implantation de leur famille à Château-Richer. Leur descendance s'étend aujourd'hui à travers tout le Québec et le Canada.

Click here for the English version

Mathurin Gagnon & Françoise Gotreau

Du Perche à Château-Richer : l’implantation d’une famille en Nouvelle-France

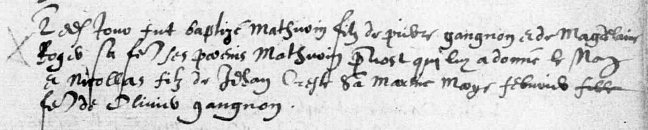

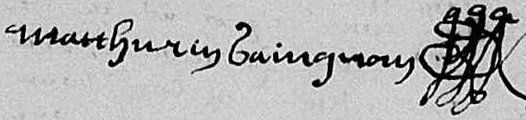

Mathurin Gagnon (ou Gaingnon), fils de Pierre Gagnon et de Renée (ou Magdeleine) Roger, naît dans le village de La Gagnonnière, situé entre Tourouvre et Ventrouze, dans l’ancienne province française du Perche. Il est baptisé le [22 ?] octobre 1606 dans la paroisse Saint-Aubin de Tourouvre. Ses parrains et marraine sont Mathurin Prost, Nicolas Creste et Marie Febvrier. Le nom de famille de Mathurin apparaît sous diverses formes phonétiques dans les documents généalogiques, dont Gaignon, Gasgnon et Gangnon. Il signe Gaingnon.

Baptême de Mathurin Gagnon en 1606 (Archives du Département de l’Orne)

L’église Saint-Aubin de Tourouvre, où Mathurin est baptisé, date du XVe siècle. Des dizaines d’émigrants vers le Canada sont baptisés dans cette église (Archives du Département de l’Orne).

Localisation de Tourouvre (aujourd’hui Tourouvre-au-Perche) en France (Mapcarta)

La famille Gagnon possède une ferme et une auberge à La Gagnonnière. Mathurin a six frères et sœurs : Noël, Louis, Mathurine, Marguerite, Jean et Pierre. Ces trois derniers deviennent également des pionniers en Nouvelle-France.

Alors qu'il est encore en France, Mathurin a une fille hors mariage avec Vincente Gauthier, qu’il n’épouse jamais. Marie Marthe Gagnon naît vers 1635 à L’Hôme-Chamondot, dans le Perche. Elle émigre également en Nouvelle-France en 1643, vraisemblablement après le décès de sa mère.

L’émigration percheronne : de la France aux côtes du Canada

Tourouvre et l’ancienne province du Perche sont profondément liés à l’histoire de l’émigration française vers le Canada au XVIIe siècle. La région devient un noyau important d’émigration. De nombreux colons canadiens partent de cette région à partir du port de La Rochelle. L’église Saint-Aubin abrite deux vitraux remarquables : l’un dédié aux émigrants vers le Canada et l’autre commémorant la visite, en 1891, d’Honoré Mercier, un descendant notable de Julien Mercier.

Parmi les principaux acteurs de cette migration figurent Robert Giffard, seigneur et chirurgien, et les frères Juchereau, les marchands Jean et Noël, qui obtiennent de grandes concessions foncières au Canada. Ils recrutent des hommes capables de défricher les terres, de construire des maisons et des bâtiments, et de commencer leur exploitation agricole. Leur objectif principal est de faire venir au Canada le plus grand nombre possible de colons et de familles. La Compagnie des Cent-Associés finance en partie la migration de ces colons, dont Zacharie Cloutier, Jean Guyon, Noël Langlois et bien d’autres. Le Musée de l’émigration française au Canada, à Tourouvre-au-Perche, célèbre ces pionniers et leur histoire.

« Le Port de La Rochelle », peinture de Joseph Vernet, 1762 (Wikimedia Commons)

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (avril 2025)

Arrivée en Nouvelle-France

Mathurin embarque pour la Nouvelle-France avec ses frères Jean et Pierre, entre 1635 et 1640. Les trois frères sont marchands et exploitent un magasin sur la rue Saint-Pierre, dans la basse-ville de Québec. Le commerce mesure 60 pieds de large, face à la rue, par 24 pieds de profondeur. Joseph Massé Gravel dit Brindelière est copropriétaire ; il épouse plus tard Marguerite Tavernier, la nièce des frères Gagnon (fille de Marguerite Gagnon et d’Éloi Tavernier). Le magasin est vendu à Pierre Pellerin le 9 octobre 1668.

Quelque temps avant 1641, les trois frères Gagnon reçoivent des concessions de terres sur la côte de Beaupré, entre le Sault-à-la-Puce et la Rivière-aux-Chiens, à Château-Richer. La terre de Mathurin mesure 6 ½ arpents de front sur le fleuve Saint-Laurent, par 126 arpents de profondeur.

L’aîné Mathurin semble être le plus instruit des frères, car il est le seul à savoir signer son nom. En 1642, il retourne en France pour s’occuper des affaires familiales et pour aller chercher sa fille Marie Marthe. L’année suivante, il revient au Canada avec sa fille, sa mère Renée, ainsi que sa sœur Marguerite, son beau-frère Éloi Tavernier et leurs deux filles.

« Carte depuis Kébec Jusque au Cap de Tourmente, 1641 », dessinée par Jean Bourdon (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Localisation de La Roche-Guyon en France (Mapcarta)

Françoise Gotreau, fille de François Gotreau et de Jeanne Jahan (ou Jéhanne), naît vers 1632 dans la paroisse Saint-Nicolas à La Roche-Guyon, en Île-de-France, France. [D’après les âges indiqués dans les recensements et son acte de sépulture, Françoise naît entre 1630 et 1634. Son nom de famille est enregistré de façon irrégulière tout au long de sa vie : Godeau, Gaudeau, Goudeau, et même Boudeau.]

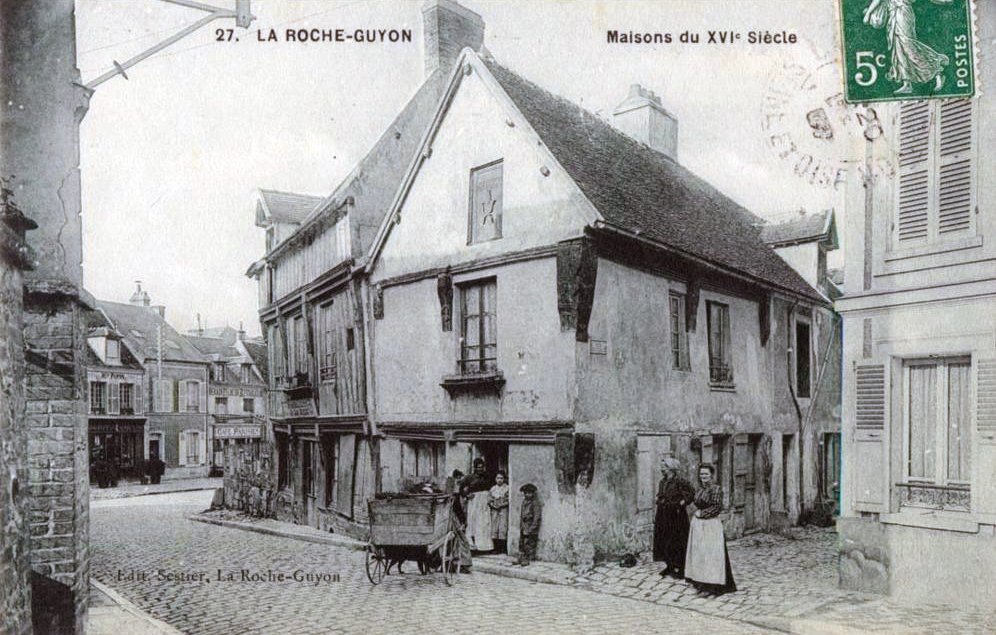

Située à 55 kilomètres au nord-ouest de Paris, La Roche-Guyon joue un rôle stratégique et nobiliaire à différentes époques, notamment grâce à son imposant château creusé dans les falaises surplombant la Seine. Situé dans le département du Val-d’Oise, dans la province historique d’Île-de-France, le village est longtemps associé à de puissantes familles nobles, dont la lignée des La Rochefoucauld. Aujourd’hui, il compte moins de 500 habitants et est reconnu comme l’un des Plus Beaux Villages de France pour son remarquable patrimoine naturel et architectural.

La Roche-Guyon (cartes postales, Geneanet)

Françoise émigre en Nouvelle-France vers 1647 avec sa mère, Jeanne, et son beau-père, Jacques Lehoux.

Mariage

Le 9 septembre 1647, le notaire Claude Lecoustre établit un contrat de mariage entre Mathurin Gagnon et Françoise Gotreau. Le marié est un marchand de 40 ans ; sa fiancée a environ 15 ans. Le contrat, relativement court, est conforme aux normes de la Coutume de Paris. Le couple se marie le 30 septembre 1647 devant le chapelain Jean Lesueur dit St-Sauveur, dans la maison de Mathurin à Québec.

Signature de Mathurin sur le contrat de mariage de 1647 (FamilySearch)

Mariage de Mathurin et Françoise en 1647 (Généalogie Québec)

Âge légal pour se marier et l’âge de la majorité

En Nouvelle-France, l’âge légal minimum pour se marier est de 14 ans pour les garçons et de 12 ans pour les filles. Ces exigences demeurent inchangées pendant les époques du Bas-Canada et du Canada-Est. En 1917, l’Église catholique révise son code de droit canonique, fixant l’âge minimum pour le mariage à 16 ans pour les hommes et à 14 ans pour les femmes. Le Code civil du Québec porte ensuite cet âge à 18 ans pour les deux sexes en 1980. Pendant toutes ces périodes, les mineurs doivent obtenir le consentement parental pour se marier.

L’âge de la majorité évolue également au fil du temps. En Nouvelle-France, il est fixé à 25 ans selon la Coutume de Paris. Cet âge est réduit à 21 ans sous le Régime britannique. Depuis 1972, l’âge de la majorité au Canada est fixé à 18 ans, bien que cet âge puisse varier légèrement selon les provinces.

Mathurin et Françoise ont au moins 14 enfants :

[anonyme] (1649–1649)

Marie Madeleine (1650–1680)

[anonyme] (1652–1652)

Mathurin (1653–avant 1715)

Françoise (1655–1680)

Vincent (1658–1708)

Marie (1662–1662)

Marguerite (1663–1742)

Jacques (1665–1687)

Flavien (1666–1679)

Jean (1669–après 1681)

Pierre (1672–1744)

Joseph (1674–1676)

Joseph (vers 1676–1745)

Commerce, terres et confirmation religieuse

Le 14 août 1651, les trois frères Gagnon reçoivent de Louis d’Ailleboust une concession de terre, ratifiée par Jean de Lauson le 1er décembre 1652. La concession comprend « trois quarts d’un emplacement sis rue Saint-Pierre, en la Basse-Ville de Québec, contenant quatre toises de large sur dix de long, sur lequel il y a un corps de logis consistant en trois chambres à feu, trois chambres et trois greniers ». [La toise est une ancienne mesure de longueur équivalant à six pieds.]

Le 6 octobre 1653, Mathurin est impliqué dans deux transactions notariales enregistrées par le notaire Guillaume Audouart dit Saint-Germain :

Marché de bail à loyer d’une moitié de cave d’un magasin et maison situés sur le port de Québec par Pierre, Jean et Mathurin Gagnon, tous frères, et Massé Gravel dit Brindelière, au marchand Jean Garos de La Rochelle, pour 90 livres.

Marché de menuiserie du même bâtiment situé sur le port de Québec par Michel Bourdet et Pierre Biron, menuisiers, pour Jean, Pierre et Mathurin Gagnon, frères, et Massé Gravel dit Brindelière, pour 135 livres.

L’année suivante, le 22 septembre 1654, Mathurin et Françoise font appel aux services du notaire Audouart pour rédiger un accord avec Grégoire Jéhanne, un parent de Françoise [probablement un oncle ou un cousin maternel], vivant à « La Motte Gugnon » [probablement La Roche-Guyon] en France. L’acte décrit un bail à ferme et loyer de maisons et héritages situés dans le village de « Goudeaux » [peut-être Gommecourt, de l’autre côté de la Seine par rapport à La Roche-Guyon].

Le 2 février 1660, Mathurin reçoit le sacrement de confirmation de François de Montmorency-Laval, « Monseigneur L’Illustrissime et Révérendissime Evesque de Petrée, Vicaire Apostolique dans tout le païs de la Nouvelle France », à Château-Richer.

Confirmation de Mathurin Gagnon en 1660 (Généalogie Québec)

La famille Gagnon dans les recensements

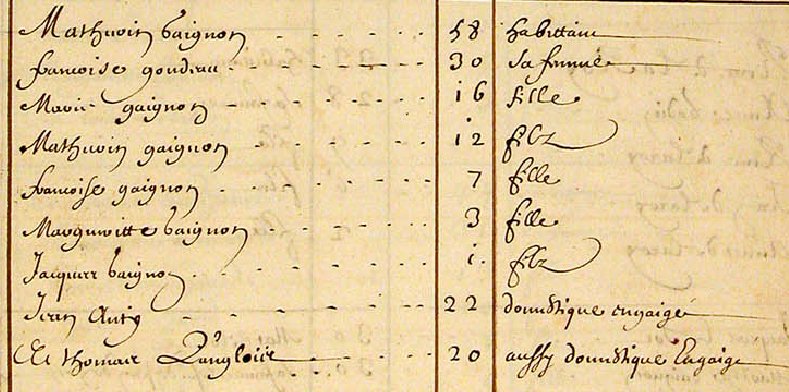

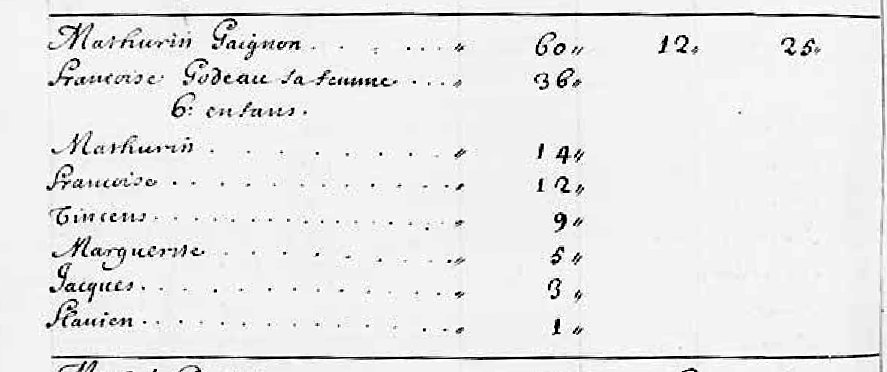

En 1666, Mathurin et Françoise sont inscrits au recensement de la Nouvelle-France et vivent sur la côte de Beaupré avec leurs cinq enfants et deux domestiques.

Recensement de 1666 pour la famille « Gaignon » (Bibliothèque et Archives Canada)

L’année suivante, un nouveau recensement est effectué. Mathurin et Françoise vivent toujours à Beaupré avec leurs six enfants. Ils possèdent 12 bestiaux et 25 arpents de terre en valeur.

Recensement de 1667 pour la famille « Gaignon » (Bibliothèque et Archives Canada)

La vie à la seigneurie

En 1674, Mathurin est nommé dans trois actes notariés rédigés par le notaire Paul Vachon, dans lesquels il est indiqué comme résident de la paroisse Notre-Dame de Château-Richer :

16 janvier 1674 : Mathurin achète de Nicolas Gamache une concession située près de la Grande Rivière, dans la paroisse de Sainte-Anne, pour 200 livres en argent et cinq livres en pot-de-vin. La terre mesure trois arpents de front face au fleuve Saint-Laurent. Mathurin s’engage à payer une rente annuelle de trois livres et trois chapons vifs, ainsi que trois sols de cens.

16 janvier 1674 : Mathurin cède à Jean Lepiccard [Picard], son gendre, un quart de part dans une barque appelée Sainte-Anne.

13 octobre 1674 : Mathurin et Françoise donnent à leur fils Mathurin la concession de terre achetée de Nicolas Gamache, en échange de 200 livres (le prix d’achat initial) en avancement d’hoirie. Leur fils est également responsable du paiement futur des cens et rentes au seigneur.

En 1681, Mathurin et Françoise sont inscrits au recensement de la Nouvelle-France et vivent sur la côte de Beaupré (à Château-Richer) avec leurs sept enfants. La famille possède deux fusils, 20 bêtes à corne et 45 arpents de terre en valeur.

Recensement de 1681 pour la famille Gagnon (Bibliothèque et Archives Canada)

Décès de Mathurin Gagnon

Mathurin Gagnon (ou Gaingnon) meurt à l’âge de 83 ans le 20 avril 1690. Il est inhumé deux jours plus tard dans le cimetière paroissial de La-Visitation-de-Notre-Dame à Château-Richer. [L’acte de sépulture indique par erreur qu’il est âgé de 92 ans.]

Sépulture de Mathurin Gagnon en 1690 (Généalogie Québec)

Comme il est d’usage après le décès d’un époux, un inventaire de la communauté de biens de Mathurin et Françoise est dressé par le notaire Étienne Jacob le 24 janvier 1696. Ce document de 11 pages énumère toutes leurs possessions, y compris les ustensiles de cuisine, les outils, trois fusils, des livres, un grand coffre, des vêtements et du linge, plusieurs couvertures, un baril de lard, 140 minots de blé, sept minots de pois, dix minots d’avoine, trois chevaux, un poulain, huit bœufs, huit vaches, sept cochons, ainsi que des instruments et outils agricoles. Le document mentionne également quelques dettes et tous les documents légaux importants.

L’inventaire après décès

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Lorsqu’un couple se marie, avec ou sans contrat, il est soumis à la « communauté de biens ». Tous les biens acquis pendant l’union par les époux font partie de cette communauté. Après le décès des parents (si le couple a des enfants), les biens de la communauté sont partagés en parts égales entre tous les enfants, fils et filles. Lorsque la communauté est dissoute par le décès d’un des conjoints, le survivant a droit à sa moitié, l’autre moitié étant divisée en parts égales entre les enfants. Au décès du survivant, les enfants se partagent leur part de la communauté. Des inventaires sont dressés après un décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

Peu avant sa mort, le 4 septembre 1696, Françoise vend une terre située dans la seigneurie de Beaupré à ses fils Vincent, Pierre, Jean et Joseph, pour 3 000 livres. La terre mesure trois arpents de large le long du fleuve Saint-Laurent. Les fils sont également responsables du paiement futur des cens et rentes seigneuriaux.

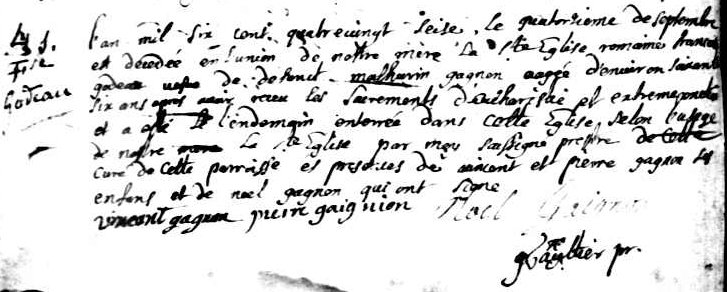

Décès de Françoise Gotreau

Françoise Gotreau meurt le 14 septembre 1696. Elle est inhumée le lendemain à l’intérieur de l’église paroissiale de La-Visitation-de-Notre-Dame à Château-Richer. Ses fils Vincent et Pierre assistent à l’enterrement. L’acte de sépulture indique qu’elle est âgée d’environ 66 ans.

Sépulture de Françoise Gotreau en 1696 (Généalogie Québec)

Inhumée à l’intérieur de l’église ?

Les enterrements intra-muros dans les églises sont une ancienne tradition chrétienne que les premiers colons importent de France. En France, ce privilège est principalement réservé au clergé et aux nobles. Cependant, en Nouvelle-France, les enterrements dans les murs des églises ne se limitent pas à ces groupes d’élite. Ils sont pratiqués pour les membres des groupes sociaux les plus puissants (y compris parfois des cultivateurs), les commerçants prospères et les personnes dévouées à leur église et à leur communauté. Les corps sont généralement placés dans des cryptes situées sous le sol de l’église ou dans des tombes creusées après avoir surélevé le sol ou déplacé un banc d’église.

Les rites funéraires associés à ces enterrements sont généralement plus élaborés et plus coûteux que ceux des enterrements dans les cimetières. Ils comprennent souvent des messes spéciales, des processions et d’autres cérémonies qui soulignent le statut social et les contributions communautaires du défunt.

La pratique des enterrements intra-muros dans les églises commence à décliner au milieu du XIXe siècle, principalement en raison de préoccupations d’hygiène publique, d’un manque d’espace et d’un changement d’attitude envers les pratiques funéraires. À cette époque, de nombreuses communautés commencent à privilégier l’implantation de cimetières dédiés, situés à l’écart des zones habitées.

Deux autres inventaires

Le lendemain du décès de sa mère, Vincent Gagnon et son épouse Marie Anne David demandent la formalisation d’un inventaire de la communauté de biens de ses défunts parents. Cette demande inhabituellement hâtive déclenche les procédures de succession par l’entremise d’un procureur fiscal, qui demande au notaire Étienne Jacob de rédiger le document. Il appartient au procureur fiscal de veiller à ce que les formalités légales soient respectées et que la succession ne soit pas mal gérée.

Étant donné que Françoise vient de vendre un terrain et tous les bâtiments qui s’y trouvent, cet inventaire est beaucoup plus court — quatre pages seulement.

Environ un mois plus tard, le 18 octobre 1696, un autre inventaire est dressé par le notaire Jacob, cette fois à la demande de tous les enfants Gagnon. Ce second inventaire est un peu plus long, comptant six pages.

La raison de ces deux inventaires est probablement que le premier est préliminaire et précipité. Puisque Vincent l’initie si rapidement (dès le lendemain du décès), ce premier inventaire de quatre pages sert vraisemblablement de mesure de protection, une liste de base pour sécuriser la succession immédiatement. Il couvre les biens visibles et urgents (tels que le bétail, les outils agricoles et le mobilier de maison) afin d’éviter tout vol ou détournement.

Le second inventaire est probablement plus détaillé, plus complet et plus consensuel. C’est ce deuxième inventaire qui sert de véritable base pour l’éventuel partage.

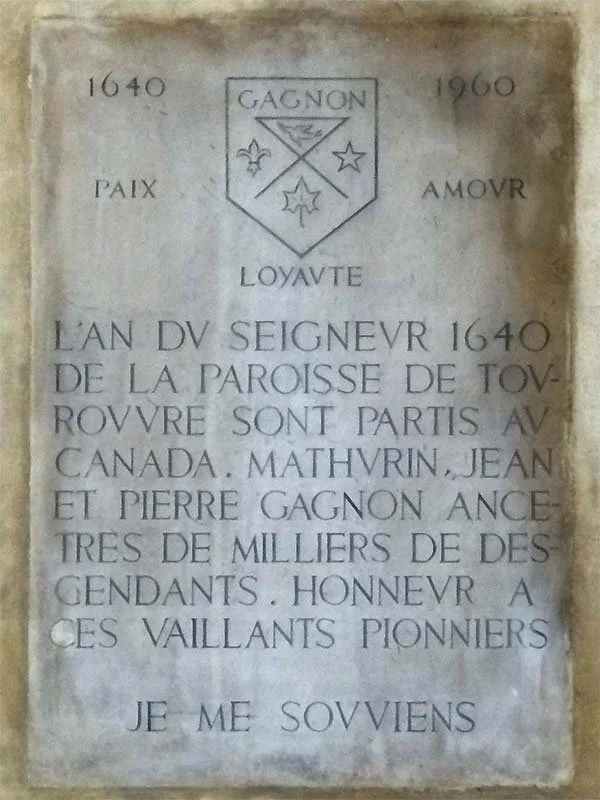

Héritage Gagnon

Plusieurs plaques soulignent l’histoire de la famille Gagnon. En 1960, une plaque commémorative est apposée à l’église Saint-Aubin de Tourouvre en l’honneur des frères Gagnon.

(© Association Perche-Canada ; photo utilisée avec permission)

Au Canada, une plaque marque l’endroit où les frères Gagnon tiennent un magasin dans la Basse-Ville de Québec en 1651. Elle est située dans le parc de l’UNESCO.

Plaque commémorative des frères Gagnon à Québec (© La Généalogiste franco-canadienne)

Plaque commémorative des frères Gagnon à Québec (© La Généalogiste franco-canadienne)

Une autre plaque est érigée à Château-Richer en 1940, au 8754, avenue Royale.

Plaque commémorative des frères Gagnon à Château-Richer (Marie-Claude Côté 2003, © Ministère de la Culture et des Communications)

Plaque commémorative des frères Gagnon à Château-Richer (Marie-Claude Côté 2003, © Ministère de la Culture et des Communications)

Enfin, ce court métrage explore l’histoire du nom Gagnon au Canada :

La famille Gagnon s’enracine profondément en Nouvelle-France grâce à l’agriculture, au commerce et à la colonisation. Mathurin Gagnon et ses frères contribuent au développement de la colonie en défrichant des terres, en construisant des maisons, en exploitant un magasin dans la Basse-Ville de Québec et en élevant de grandes familles qui poursuivent l’établissement le long de la côte de Beaupré.

Au fil du temps, les Gagnon s’intègrent au tissu de la société canadienne-française, et leurs descendants participent à façonner les communautés de Château-Richer, de Québec et d’ailleurs.

Leur héritage reste visible aujourd’hui grâce aux plaques historiques, aux documents conservés et à la présence continue du nom Gagnon au Canada. Originaires du petit village de La Gagnonnière, dans le Perche en France, leur histoire reflète l’expérience plus large des premiers colons qui jettent les bases du Canada français.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

État civil, Tourouvre, registre paroissial, « B 1588-mars 1615, 22 fév. 1615-mars 1615, M 1589-1600 », images numérisées, Direction des archives et du patrimoine culturel de l'Orne (https://gaia.orne.fr/mdr/index.php/docnumViewer/calculHierarchieDocNum/378648/1057:358411:372026:378648/1440/3440 : consulté le 23 avr. 2025), baptême de Mathurin Gagnon, 22 oct. 1606, image 114 sur 187.

Madame Pierre Montagne [Françoise Lamarche], Tourouvre et les Juchereau : Un chapitre de l’émigration percheronne au Canada (Québec, Société Canadienne de Généalogie, 1965).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66372 : consulté le 23 avr. 2025), mariage de Mathurin Gagnon et Françoise Boudeau, 30 sept. 1647, Québec (Notre-Dame-de-Québec).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/30582 : consulté le 23 avr. 2025), sépulture de Mathurin Gagnon, 22 avr. 1690, Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/30629 : consulté le 23 avr. 2025), sépulture de Francoise Godeau, 15 sept. 1696, Château-Richer (La-Visitation-de-Notre-Dame).

« Registre des confirmations 1649-1662 », images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/membership/fr/fonds-drouin/REGISTRES : consulté le 23 avr. 2025), confirmation de Mathurin Gagnon, 2 fév. 1660, Château-Richer ; citant les données originales : Registre des confirmations, Diocèse de Québec, Registres du Fonds Drouin.

« Actes de notaire, 1647-1648 // Claude Lecoustre », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-Q8PJ?cat=1175227&i=33&lang=en : consulté le 23 avr. 2025), contrat de mariage de Mathurin Gangnon et Françoise Goudeau, 9 sept. 1647, images 34-35 sur 2056 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire, 1634, 1649-1663 // Guillaume Audouart », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-32J3?cat=1171569&i=812&lang=en : consulté le 23 avr. 2025), marché de bail à loyer par Pierre Gagnons, Jean Gagnons, Mathurin

Gagnons, et Massé Gravel dit Brindiliers, à Jean Garos, 6 oct. 1653, image 813 sur 2642 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-3JGK?cat=1171569&i=814&lang=en : consulté le 23 avr. 2025), marché de menuiserie par Michel Bourdet et Pierre Biron, avec Jean Gagnon, Pierre Gagnon, Mathurin Gagnon, et Massé Gravel dit Brindiliere, 6 oct. 1653, image 815 sur 2642.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVN-3LFJ?cat=1171569&i=1025&lang=en : consulté le 23 avr. 2025), bail à ferme et loyer de maisons et héritages par Mathurin Gasgnon et Françoise Goudeau à Grégoire Jehanne, 22 sept. 1654, images 1026-1028 sur 2642.

« Actes de notaire, 1655-1693, Paul Vachon », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215636?docref=N_igFKVzMGpKtElkLyKvtQ : consulté le 23 avr. 2025), vente d'une concession par Nicolas Gamache à Mathurin Gangnon, 16 janv. 1674, images 83-86 sur 1185.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215636?docref=BysHJ3JUtT02PeU1NePKTw : consulté le 23 avr. 2025), désistement d'une part d'une barque nommée la Scaincte Anne par Mathurin Gangnon à Jean Lepiccard, 16 janv. 1674, images 87-88 sur 1185.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215636?docref=3RNtEv4BgQsukizuiuJfcw : consulté le 23 avr. 2025), donation d'une concession par Mathurin Gaingnon et Françoise Goudeau à

Mathurin Gaingnon, leur fils, 13 oct. 1674, images 217-219 sur 1185.

« Actes de notaire, 1680-1726 // Etienne Jacob », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-W64L?cat=678814&i=1798&lang=en : consulté le 25 avr. 2025), inventaire des biens de la communauté de Françoise Goudeau, 24 janv. 1696, images 1799-1809 sur 3044 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-W43L?cat=678814&i=1938&lang=en : consulté le 25 avr. 2025), vente de terre par Françoise Goudeau à Vincent Gasgnon et Anne David, Pierre Gasgnon et Hélène Cloustier, Jean Gasgnon, et Joseph Gasgnon, 4 sept. 1696, images 1939-1942 sur 3044.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3NX-WCLB?cat=678814&i=1942&lang=en : consulté le 25 avr. 2025), inventaire des biens de la communauté des défunts Françoise Goudeau et

Mathurin Gagnon, 15 sept. 1696, images 1943-1946 sur 3044.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-WSGF?cat=678814&i=1957&lang=en : consulté le 25 avr. 2025), inventaire des biens des communautés des défunts Mathurin Gasgnon et

Françoise Gaudeau, 18 oct. 1696, images 1958-1963 sur 3044.

« Fonds Intendants - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/91315 : consulté le 25 avr. 2025), « Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Joseph Gagnon, en son nom et pour Pierre Gagnon, son père, ainsi que Mathurin Gagnon et Jean Gagnon, ses oncles, laquelle déclaration étant relative aux trois quarts d'un emplacement sis rue Saint-Pierre, en la Basse-Ville de Québec, contenant quatre toises de large sur dix de long, sur lequel il y a un corps de logis consistant en trois chambres à feu, trois chambres et trois greniers », 14 janv. 1668, cote E1,S4,SS2,P146, Id 91315.

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consulté le 23 avr. 2025), ménage de Mathurin Gaignon, 1666, côte de Beaupré, page 49 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318856 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada, 1667 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consulté le 23 avr. 2025), ménage de Mathurin Gaignon, 1667, Beaupré, page 144 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, item 2318857 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 23 avr. 2025), ménage de Mathurin Gagnon, 14 nov. 1681, Beaupré, page 252 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN no. 2318858 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Gérard Lebel, Nos Ancêtres 1 (Ste-Anne-de-Beaupré, Revue Sainte Anne de Beaupré, 1981), 53.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/recherche?numero=241624 : consulté le 23 avr. 2025), fiche de Mathurin Gagnon (personne 241624), mise-à-jour le 21 juin 2019.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/16085 : consulté le 23 avr. 2025), entrée du dictionnaire pour Marie Marthe GAGNON, personne 16085.

Ibid (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/541 : consulté le 23 avr. 2025), entrée du dictionnaire pour Mathurin GAGNON et Francoise GOTREAU, union 541.

Jean-François Loiseau, « Les Gagnon, une famille pionnière originaire de Tourouvre et de La Ventrouze », l'Association Perche-Canada (https://www.perche-quebec.com/perche/individus/gagnon.htm#2 : consulté le 25 avr. 2025).

« Plaque de Mathurin, Jean et Pierre Gagnon », Répertoire du patrimoine culturel du Québec (https://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=99293&type=bien : consulté le 25 avr. 2025), Ministère de la Culture et des Communications, Gouvernement du Québec

Jacqueline Sylvestre, « L’âge de la majorité au Québec de 1608 à nos jours », Le Patrimoine, février 2006, volume 1, numéro 2, page 3, Société d’histoire et de généalogie de Saint-Sébastien-de-Frontenac.

Thuot, Jean-René, « La pratique de l’inhumation dans l’église dans Lanaudière entre 1810 et 1860 : entre privilège, reconnaissance et concours de circonstances », 2006, Études d'histoire religieuse, 72, 75–96, numérisé par Érudit (https://doi.org/10.7202/1006589ar).