Jean Leclerc & Marie Blanquet

Découvrez l'histoire de Jean Leclerc, tisserand normand, et Marie Blanquet, pionniers de l'Île-d'Orléans en Nouvelle-France. Un héritage mystérieux.

Click here for the English version

Jean Leclerc & Marie Blanquet

Un tisserand en toile en Nouvelle-France

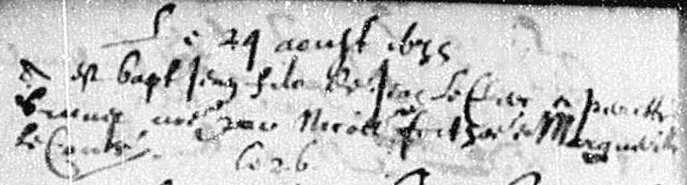

Jean Leclerc, fils de Jean Leclerc et de Perrette Brunet, est baptisé le 24 août 1635 à la paroisse Saint-Rémy de Dieppe, en Normandie, France. Son parrain est Nicolas Forlhomme ; sa marraine est Marguerite Le Comte.

Baptême de Jean Leclerc en 1635 (Archives de la Seine-Maritime)

Église Saint-Rémy, carte postale, 1915 (Geneanet)

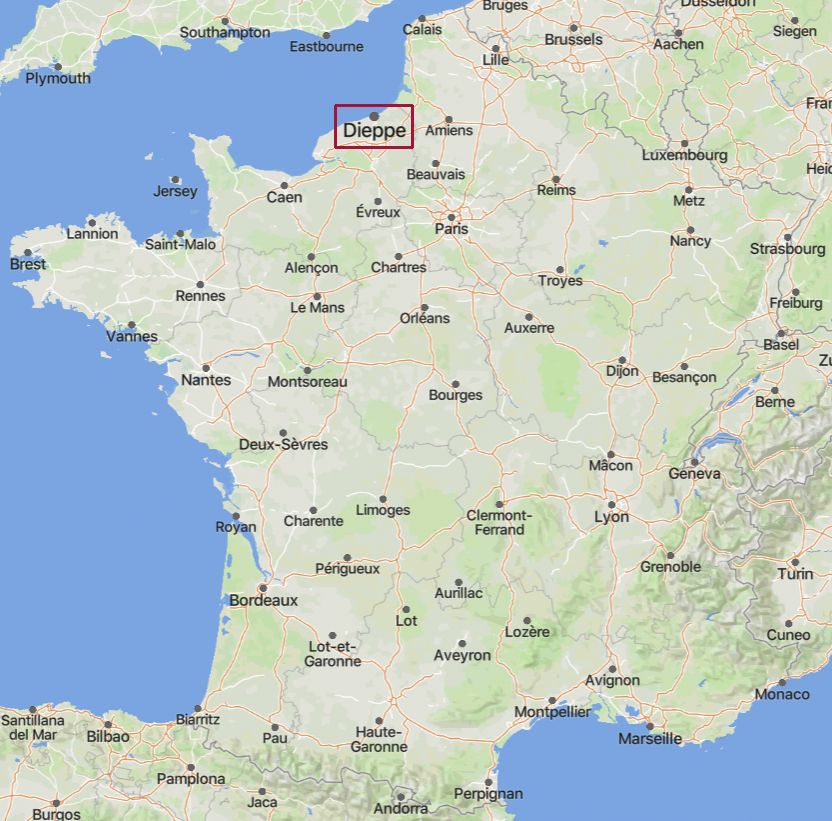

Localisation de Dieppe en France (Mapcarta)

Dieppe se situe dans le nord du pays, dans le département de la Seine-Maritime. La ville compte aujourd’hui environ 30 000 habitants, les Dieppois. Port d’importance majeure, elle se distingue au XVIe siècle par sa contribution à l’école française de cartographie.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dieppe est le théâtre d’un événement marquant pour le Canada : le raid du 19 août 1942. L’opération vise à s’emparer du port, à le tenir brièvement, à recueillir des renseignements et à tester les défenses allemandes. Elle se solde par de lourdes pertes : plus de 900 soldats canadiens perdent la vie et près de 2 000 sont faits prisonniers. Les enseignements tirés de l’opération jouent ensuite un rôle déterminant dans la planification des assauts amphibies alliés, notamment le débarquement du jour J.

Photographie aérienne de Dieppe prise en juin 1945 (U.S. National Archives and Records Administration)

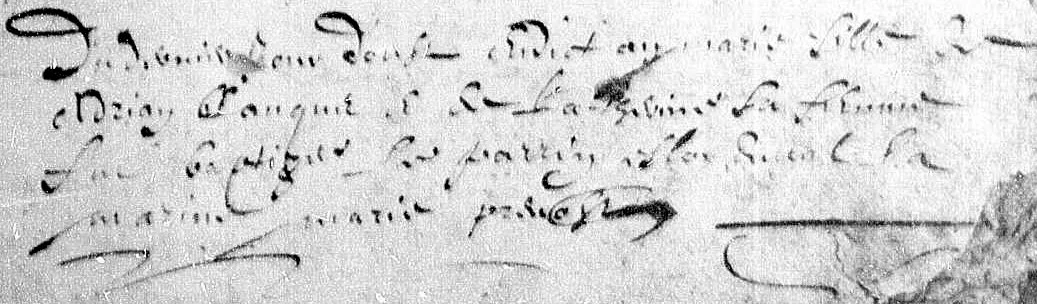

Marie Blanquet, fille d’Adrien Blanquet et de Catherine Prévost, est baptisée le 31 août 1631 à la paroisse de Saint-Vaast d’Ocqueville, en Normandie, France. Son parrain est Esloy Ducal ; sa marraine est Marie Prévost.

Ses grands-parents paternels sont Andrien (ou Andrieu) Blanquet et Perrine Caperon, mariés à la paroisse Notre-Dame de Sasseville le 10 novembre 1599.

Située à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Dieppe, Ocqueville est une petite commune rurale. Aujourd’hui, elle compte moins de 500 habitants, appelés Ocquevillais.

Baptême de Marie Blanquet en 1631 (Archives de la Seine-Maritime)

Église catholique Saint-Vaast à Ocqueville, carte postale (Geneanet)

Mariage et enfants

Jean et Marie se marient avant 1657, probablement à Ocqueville. Leur acte de mariage n’a pas été retrouvé. Jean exerce le métier de tisserand en toile.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Le couple a au moins dix enfants, dont les deux premiers sont nés en France :

Robert (1657–avant 1660)

Pierre (1659–1736)

Marie Marguerite (1660–1729)

Jean (1663–avant 1666)

Anne (1664–1699)

Marie Nicole (1666–1668)

Jean Charles (1668–1749)

Adrien (1670–1746)

Marie Madeleine (1672–1702)

Martin (1674–1703)

La vie en Normandie au XVIIe siècle

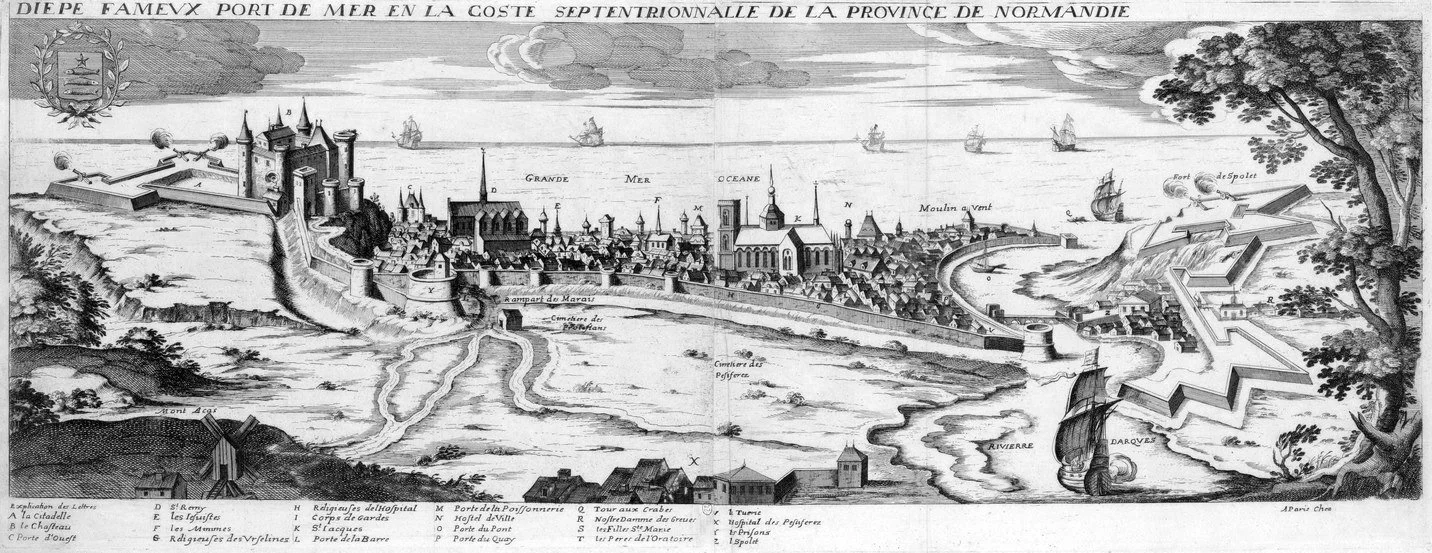

On ne sait pas si Jean et Marie s’installent à Dieppe ou Ocqueville après leur mariage. Qu’ils résident à Saint-Rémy de Dieppe ou chez la famille de Marie à Ocqueville, le cadre de vie reste lié au lin. À Dieppe, un port très actif, un tisserand en toile répond aux commandes de linge domestique, canevas et parfois voilerie, au rythme des saisons maritimes et des conflits qui ralentissent le trafic. À Ocqueville, au cœur du pays de Caux, la filière du lin (rouissage, teillage, filage puis tissage à domicile ou en petit atelier) fournit un revenu modeste et irrégulier. Partout, la Fronde (guerres civiles en France, 1648-1653), les impôts et les mauvaises récoltes du début des années 1660 font grimper le prix du pain et serrent le budget des familles d’artisans ; le travail devient irrégulier selon la demande.

« Diepe fameux port de mer en la coste septentrionalle de la province de Normandie », 1650 (Bibliothèque nationale de France)

Dans ce contexte, partir pour la Nouvelle-France offre des gains concrets : passage ou contrat d’« engagé », accès rapide à une terre en régime seigneurial, possibilité de cumuler agriculture et tissage (hiver à la toile, été aux champs) et d’échapper en partie aux contraintes corporatives urbaines. Les réseaux normands de recrutement passent naturellement par Dieppe ; qu’ils aient vécu au port ou au village, le couple vise surtout la sécurité alimentaire, une terre transmissible aux enfants et de meilleures perspectives de mobilité sociale dans une petite société en croissance qui recherche des familles et des artisans.

Jean et Marie décident de quitter la France. Ils arrivent à Québec soit en 1659, soit en 1660, au printemps 1660 étant plus probable. Le père de Marie, Adrien, les incite probablement à partir : il est en Nouvelle-France depuis au moins 1658. Deux sœurs de Jean sont aussi pionnières, Marguerite et Anne. Marguerite est mentionnée pour la première fois en Nouvelle-France en 1660 ; il est possible qu’elle entreprenne le voyage avec Jean et Marie. Anne est Fille du roi, arrivée à Québec vers 1668.

À l’Île-d’Orléans

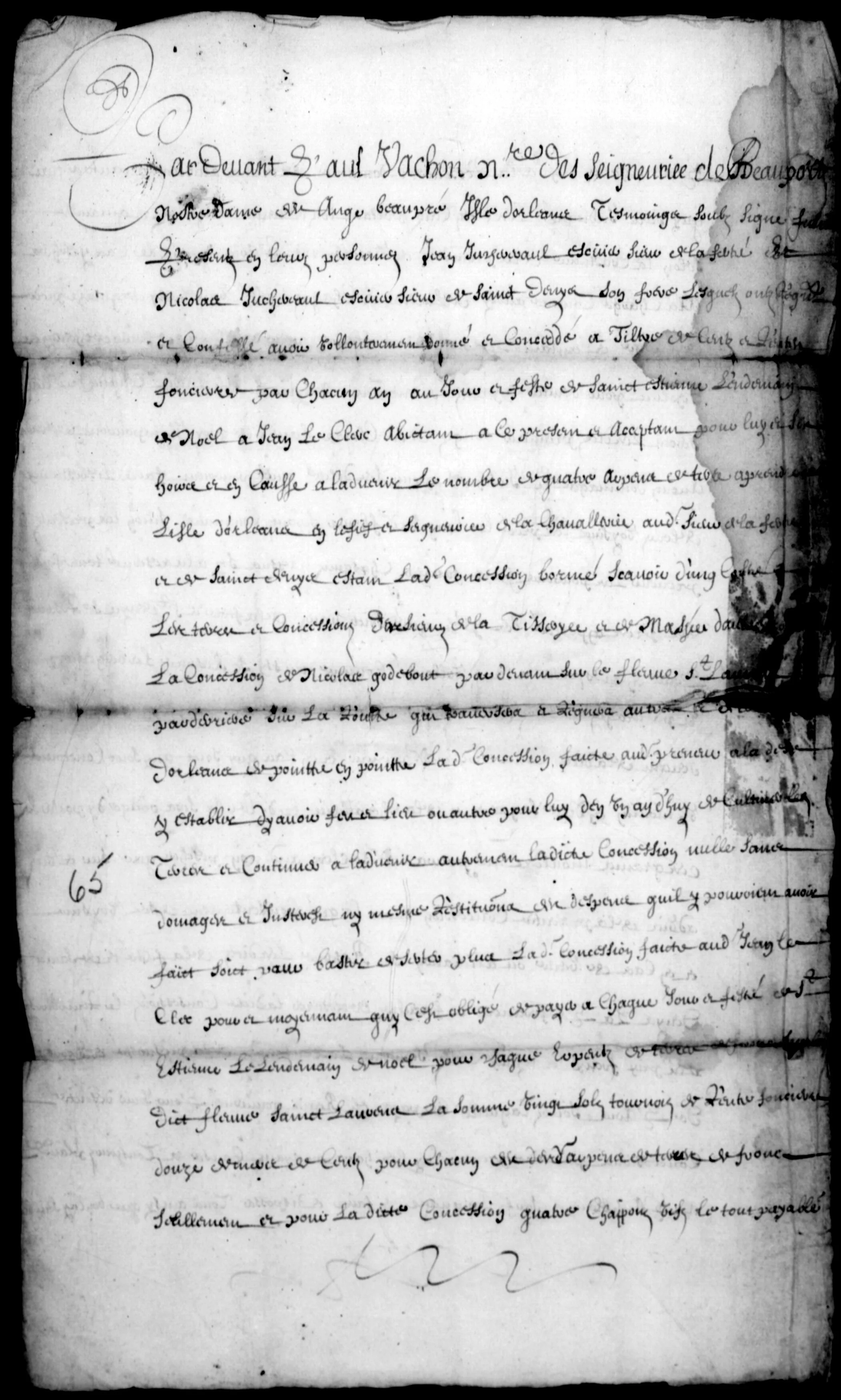

Extrait de la deuxième concession à Jean Leclerc en 1662 (FamilySearch)

On connaît peu de détails sur la vie de Jean et Marie durant leurs deux premières années en Nouvelle-France. Leur fille Marguerite naît le 26 décembre 1660 et est baptisée à Québec le 21 février 1661. L’acte ne précise pas le domicile du couple.

Le 10 août 1662, Jean obtient deux concessions de terre des frères Jean et Nicolas Juchereau, situées « dans l’île Dorleans en la seigneurie de la Chevallerie ». La première est décrite dans un acte notarié où Jean et huit autres hommes reçoivent chacun une parcelle, dont son beau-père Adrien Blanquet dit Lafougère, Nicolas Godbout, René Brancheu, Pierre Guilbert, Paulin, Jean Fichet, Charles Roger des Colombiers, et Jacques Pifre. Chaque homme reçoit deux arpents de front, bordant le fleuve.

La deuxième parcelle mesure quatre arpents de front, face au fleuve Saint-Laurent, entre les terres de Nicolas Godbout et le sieur [Tisseraie ?]. Jean s’engage à payer annuellement 20 sols par arpent de front en rentes seigneuriales, 12 deniers de cens par arpent de front, ainsi que quatre chapons vifs. Il promet également d’apporter et de faire moudre son grain au moulin seigneurial.

Quelques années après son arrivée, le 7 novembre 1663, Adrien Blanquet, alors veuf, épouse en secondes noces la Fille du roi Anne Lemaistre, veuve de Louis Leroy, à Québec.

Le 2 juin 1667, Jean obtient de Nicolas Godbout une terre avoisinante de deux arpents de front à l’arrière-fief de la Chevalerie, au moyen d’un échange. [Les détails demeurent inconnus, l’acte n’ayant pas été retrouvé. Cet accord est mentionné dans l’inventaire de Godbout dressé le 26 septembre 1674 par le notaire Paul Vachon.]

Dans les recensements

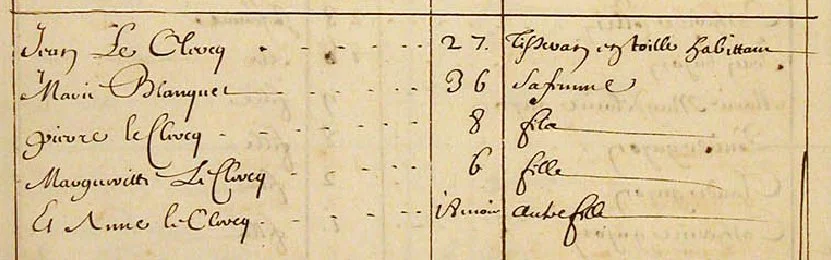

En 1666, Jean et Marie sont énumérés au recensement de la Nouvelle-France à l’Île-d’Orléans avec leurs trois enfants. Le métier de Jean : « tisseran en toille habittant ».

Recensement de 1666 pour la famille « Le Clercq » (Bibliothèque et Archives Canada)

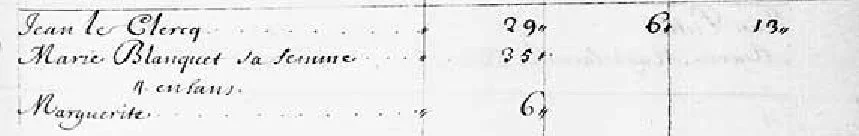

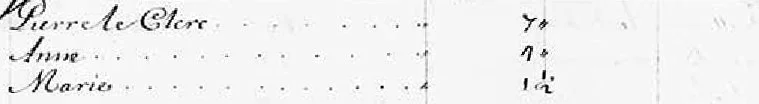

L’année suivante, ils sont énumérés à l’Île-d’Orléans avec leurs quatre enfants. La famille possède six bestiaux et 13 arpents de terres « en valeur » (défrichées et en culture).

Recensement de 1667 pour la famille « Le Clercq » (Bibliothèque et Archives Canada)

Concessions et transactions foncières

Le 4 mars 1673, Jean achète une autre concession de terre « située au passage du sud de l’Île-d’Orléans en la seigneurie d’Argentenay », de Louis Juchereau. Celle-ci mesure trois arpents de front sur le fleuve et est bornée par les terres de Jacques Bluteau et de Symphorien Rousseau, ainsi que par la route qui traverse l’île de part en part. Jean s’engage à payer annuellement trois livres en rentes seigneuriales, trois sols de cens, ainsi que trois chapons vifs. Il promet également d’apporter et de faire moudre son grain au moulin seigneurial. Trois ans plus tard, le 24 janvier 1676, Jean vend cette concession à François Daneau pour la somme de 37 livres.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (août 2025)

Deux jours après l’achat, le 6 mars 1673, Jean achète une terre de Jacques Bernier dit Jean de Paris. Cette habitation compte deux arpents de front sur le fleuve, du côté nord, en profondeur jusqu’au milieu de l’île, contiguë à la sienne. Une part du prix est payée en travaux : Jean doit, sur la nouvelle concession de Bernier à Cap-Saint-Ignace, débiter « le bois de neuf à dix pieds Ensemble de Couvrir sur led. lieu dud. Vendeur Une maison Et une grange de la longueur Scavoir la Maison de vingt cinq pieds de long et la grange de quarante pieds bout en bout rabattus et Les Goulardes ainsy qu’il advisera bon Estre […]. A faire cesd. Travaux du premier avril prochain en deux ans pour ce qui est du debit Et abbattre de bois Scavoir cinq arpents lHivert prochain Et les autre cinq arpents lHivert Ensuivant de l’année 1675 a prendre cinq arpents du costé du ruisseau de lad. Habitation Et cinq arpents de lautre […]. »

Pendant l’exécution des travaux, Bernier demeure dans sa maison de l’Île-d’Orléans. Pour garantir l’ouvrage, l’habitation vendue est spécialement hypothéquée en sa faveur, en plus de la garantie générale sur les biens de Leclerc. Cette transaction illustre un montage courant : vente avec paiement partiel en corvées, qui permet à l’acheteur d’acquérir et au vendeur de faire rapidement établir sa terre.

En 1678, l’« aveu et dénombrement de Nicolas Juchereau de Saint-Denys […] à Christophe-Martin de Boiscorneau, directeur de l’île et comté de Saint-Laurent, procureur de François Berthelot, comte de Saint-Laurent en la Nouvelle-France pour l’arrière-fief de la Chevalerie » indique que Jean possède un total de huit arpents dans la seigneurie, nombre qui correspond aux concessions et achats depuis 1662 :

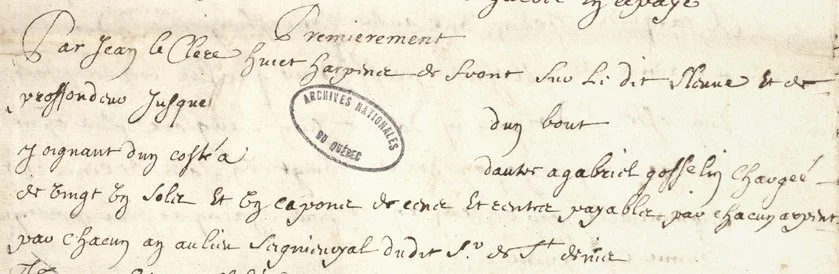

par Jean LeClerc huict harpents de front Sur Le dit fleuve Et de proffondeur Jusque [texte manquant] dun bout Joignant dun costé a [texte manquant] dautre a gabriel gosselin et Chargée de Vingt Ung Solz Et un capons de cens Et rents payable par chacun arpent par chacun an au lieu seigneurial dudit Sr de St denis.

Extrait de l’aveu et dénombrement de 1678 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

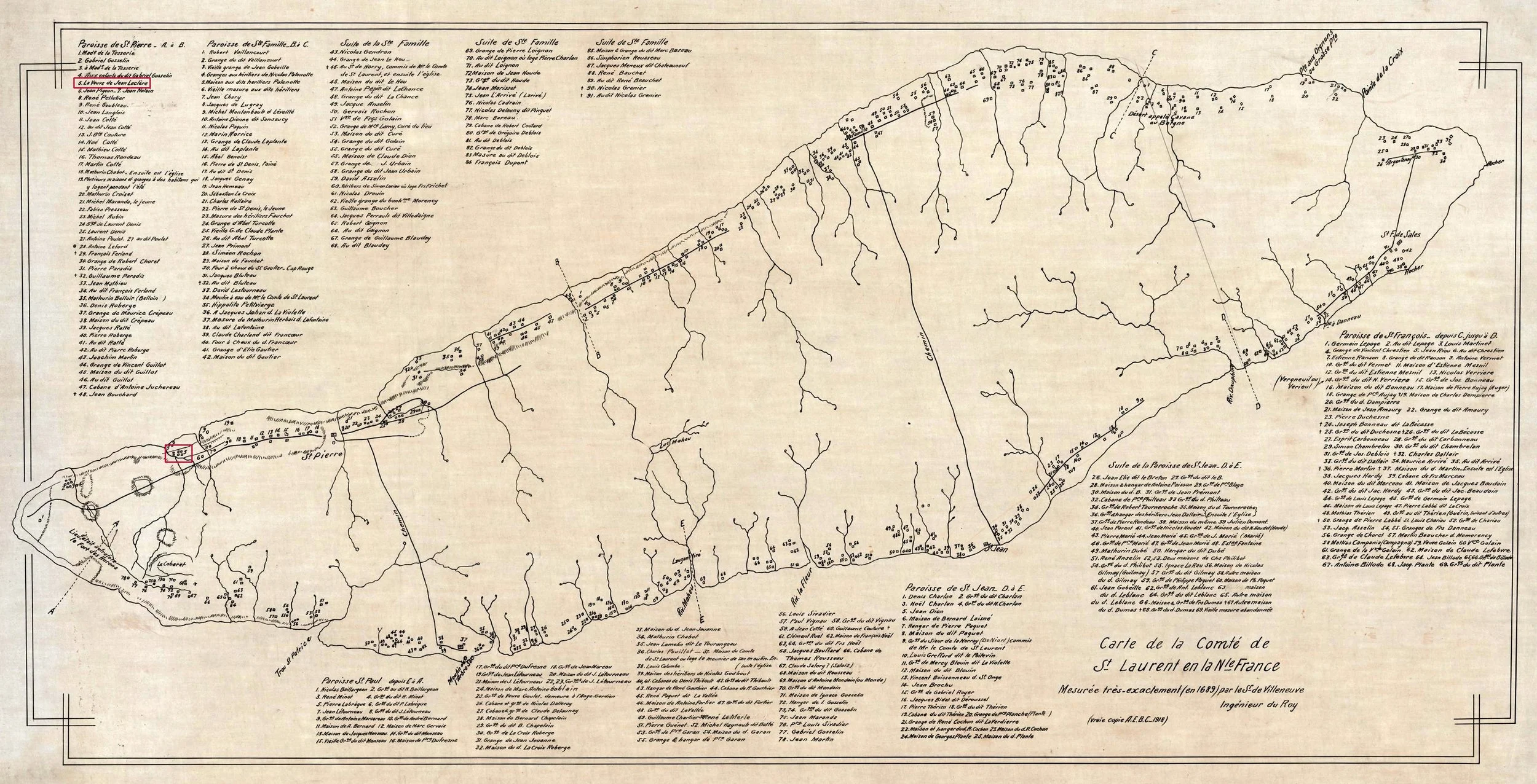

La carte de la seigneurie de l’Île-d’Orléans dessinée en 1689 par Robert de Villeneuve montre les terres de la famille Leclerc.

La carte de la seigneurie de l’Île-d’Orléans dessinée en 1689 par Robert de Villeneuve, les terres de la « veuve de Jean Leclère » en rouge (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Le décès mystérieux de Jean Leclerc

Le 25 février 1680, le notaire Paul Vachon dresse le contrat de mariage de Jacques Bouffard et d’Anne Leclerc, fille de « Jean Le Clerc estant a present absent en France et de Marie Blanquet ses pere et mere de la paroisse de St Pierre dudit comté St Laurens ».

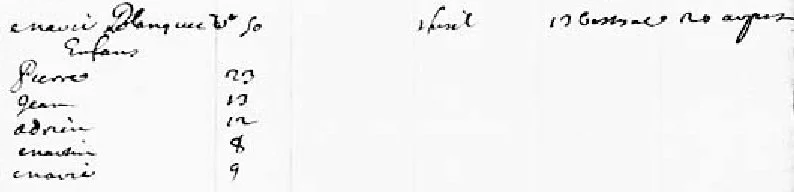

L’année suivante, lors du recensement de 1681, Marie est déclarée veuve. Elle habite toujours l’Île-d’Orléans avec ses cinq enfants. La famille possède 20 arpents de terre en valeur, 13 bêtes à cornes et un fusil.

Recensement de 1681 pour le ménage de Marie Blanquet (Bibliothèque et Archives Canada)

Jean Leclerc décède donc entre l’automne 1679 (date de son départ pour la France) et novembre 1681 (date du recensement), probablement en mer ou en France. Aucun acte de sépulture n’a été retrouvé.

En août 1690, la succession de Jean se règle par un accord de partage entre ses héritiers et sa veuve. [L’acte n’est pas daté ; il est situé entre les actes du 2 et du 6 août. Il est également très difficile à lire.]

La terre Blanquet

En 1669, sur son lit de mort, Adrien Blanquet, père de Marie, lui lègue la moitié de ses biens. [On ne connaît pas la date exacte de son décès, mais elle se situe avant le 6 août 1684.] Le 10 mars 1695, Marie « permest à Guillaume Le Roy [petit-fils d’Anne Lemaistre] de vendre la terre de defunt son Père, Adrien Blanquet à la condition de recevoir la moitié de la somme de la vente » (acte sous seing privé). La terre mesure trois arpents de front face au fleuve, du côté sud de l’île, entre les terres de Charles Thibault et du défunt René Asselin. Un an plus tard, le 27 mars 1696, Guillaume Le Roy et Jean Charles Leclerc, « tant pour luy que pour Jacques Bouffard, Pierre Le Clerc, Clement Ruelle, Adrien Le Clerc, Martin Le Clerc et René Pelletier », tous héritiers de feu Adrien Blanquet, leur grand-père maternel, vendent cette terre à Gervais Pépin dit Lachance pour 320 livres.

Décès de Marie Blanquet

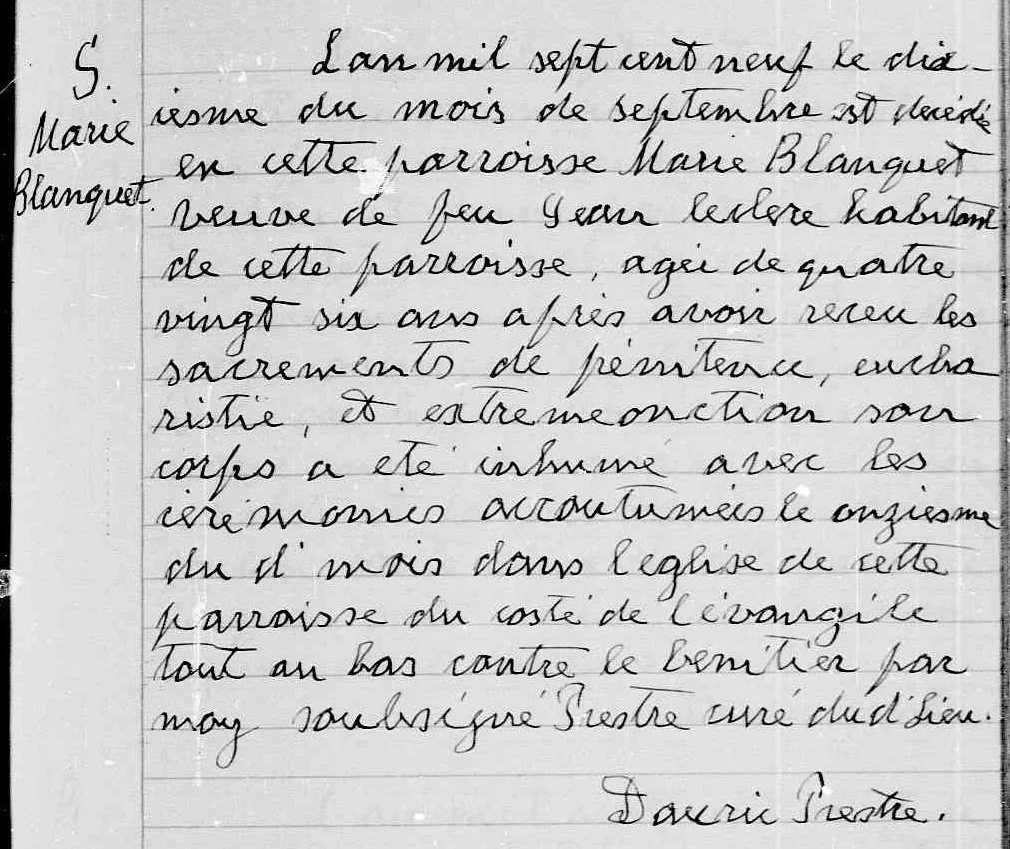

Sépulture de Marie Blanquet en 1709 (Généalogie Québec) [copie]

Marie Blanquet décède à 78 ans le 10 septembre 1709. Elle est inhumée le lendemain à l’intérieur de l’église paroissiale Saint-Pierre sur l’Île-d’Orléans, « du costé de l’évangile tout au bas contre le bénitier ». [L’acte indique à tort qu’elle a 86 ans.] Le 1er octobre 1718, son corps est transféré de l’ancienne église et enterré vers le milieu de la nouvelle.

De la Normandie au Saint-Laurent

Jean Leclerc, tisserand en toile de Dieppe, et Marie Blanquet d'Ocqueville firent la traversée audacieuse vers la Nouvelle-France vers 1660, poussés par les difficultés économiques et la promesse de posséder des terres. À l'Île-d'Orléans, Jean se transforma d'artisan en habitant, acquérant huit arpents grâce à des transactions foncières stratégiques tout en maintenant son métier de tisserand. La famille prospéra—en 1667, ils possédaient du bétail, des terres cultivées et élevaient sept enfants qui survécurent jusqu'à l'âge adulte. Pourtant, l'histoire de Jean se termine dans le mystère : quelque part entre son départ pour la France à l'automne 1679 et le recensement de 1681, il disparut sans laisser de trace, sans acte de sépulture. Marie continua comme veuve pendant près de trois décennies, gérant les biens familiaux jusqu'à sa mort en 1709.

Leur héritage s'étend bien au-delà de leurs propres vies. Grâce à des acquisitions foncières judicieuses et une planification successorale soignée—incluant l'héritage par Marie des biens de son père Adrien—ils établirent des fondations qui soutiendraient plusieurs générations. Aujourd'hui, la mémoire de ce couple pionnier perdure dans la pierre : une plaque commémorative installée en 2001 à l'église Saint-Rémy de Dieppe honore leurs origines normandes, tandis qu'un monument au cimetière Saint-Pierre de l'Île-d'Orléans marque leur lieu de repos final dans la terre qu'ils aidèrent à bâtir.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Registre paroissial - Dieppe - 01/01/1634-31/12/1644 (paroisse Saint-Rémy) », images numérisées, Archives de la Seine-Maritime (https://www.archivesdepartementales76.net/ark:/50278/33f374ef89954718a957a7ffd06eecc8/dao/0/43 : consultée le 28 août 2025), baptême de Jean LeClerc, 24 août 1635, Dieppe (paroisse Saint-Rémy), image 43 sur 146.

« Registre paroissial - Ocqueville - 01/01/1571-31/12/1672 », images numérisées, Archives de la Seine-Maritime (https://www.archivesdepartementales76.net/ark:/50278/f35115552356f61b54232092017f5290/dao/0/91 : consultée le 28 août 2025), baptême de Marie Blanquet, 31 août 1631, Ocqueville, image 91 sur 208.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/57830 : consultée le 28 août 2025), baptême de Marguerite Leclair, 21 fév. 1661, Québec (Notre-Dame-de-Québec) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/66624 : consultée le 28 août 2025), mariage d’Adrien Blanquet et Anne Lemaistre, 7 nov. 1663, Québec (Notre-Dame-de-Québec) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/36999 : consultée le 28 août 2025), sépulture de Marie Blanquet, 11 sept. 1709, St-Pierre (Île d'Orléans) ; citant les données originales : Institut généalogique Drouin et le PRDH.

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215634?docref=9Rah-vrnu8Y0Uc17-xPd4A : consultée le 28 août 2025), concession de terre à Jean Leclercq, 10 août 1662, images 191-192 sur 1180.

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215634?docref=nnCuifbGlSosgpVG_J38eA : consultée le 28 août 2025), concession de terre à Jean Leclercq, 10 août 1662, images 194-196 sur 1180.

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215635?docref=4RzH3bY5NWHAeN3Xeu2nJw : consultée le 28 août 2025), vente d’une concession de terre par Louis Juchereau à Jean Leclercq, 4 mars 1673, images 1025-1027 sur 1169.

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4215636?docref=K1d3Kkzk-dF0mXcyYq2eDw : consultée le 28 août 2025), vente d’une concession de terre par Jean Leclercq à François Daneau, 24 janv. 1676, images 474-476 sur 1185.

« Actes de notaire, 1666-1691 // Gilles Rageot », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-J3DQ-JZXY?cat=1171570&i=461&cc=1171570&lang=en : consulté le 29 août), vente d’une habitation par Jacques Bernier dit Jeandeparis à Jean Leclerc, 6 mars 1673, images 462-464 sur 3381 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Archives de notaires : Paul Vachon (1655-1693) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4083923?docref=kBdrrK0E95-269a6msUQFw : consultée le 29 août 2025), accord pour partage entre Pierre Leclerc et Marie Blanquet, août 1690, images 712-714 sur 1348.

« Actes de notaire, 1680-1726 // Etienne Jacob », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3NX-WHFK?cat=678814&i=1893&cc=678814&lang=en : consulté le 29 août), vente de terre par Guillaume Le Roy et Jean Charles Le Clerc à Guillaume Pépin, 27 mars 1696, images 1894-1899 sur 3044 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Collection Seigneuries - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/954051 : consulté le 29 août), « Aveu et dénombrement de Nicolas Juchereau de Saint-Denys, demeurant en son logis de Chesnay, paroisse de Beauport, à Christophe-Martin de Boiscorneau, directeur de l'île et comté de Saint-Laurent, procureur de François Berthelot, comte de Saint-Laurent en la Nouvelle-France... », 17 août 1678, cote P240,D135,P4, Id 954051.

« Recensement du Canada, 1666 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://recherche-collection-search.bac-lac.gc.ca/fra/accueil/notice?idnumber=2318856&app=fonandcol : consultée le 28 août 2025), ménage de Jean Le Clercq, 1666, Île-d’Orléans, page 76 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN 2318856 ; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada, 1667 », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318857&new=-8585951843764033676 : consultée le 28 août 2025), ménage de Jean le Clercq, 1667, Île-d’Orléans, pages 101-102 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, Item 2318857; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

« Recensement du Canada fait par l'intendant Du Chesneau », images numérisées, Bibliothèque et Archives Canada (https://www.bac-lac.gc.ca/eng/CollectionSearch/Pages/record.aspx?app=fonandcol&IdNumber=2318858&new=-8585855146497784530 : consulté le 29 août), ménage de Marie Blanquet, 14 nov. 1681, Île-d’Orléans, page 317 (du PDF), instrument de recherche MSS0446, MIKAN 2318858; citant les données originales : Centre des archives d'outre-mer (France) vol. 460.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/leclerc/-lafleur : consultée le 28 août 2025), fiche de Jean Leclerc Lafleur, fiche 290148, mise à jour le 14 oct. 2018.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/fr/repertoire/blanquet : consultée le 28 août 2025), fiche de Marie Blanquet, fiche 290149, mise à jour le 17 oct. 2024.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (https://www-prdh-igd.com/Membership/en/PRDH/Famille/1102 : consultée le 28 août 2025), fiche de Jean LECLERC et Marie BLANQUET (couple 1102).

« TERRE NO 62 DE SAINT-JEAN SELON LÉON ROY », ADAPTATION GOOGLE EARTH DES TERRES DE L'ÎLE D'ORLÉANS SELON LÉON ROY, Salle des Cartes, Patrimoine Québec (https://www.patrimoinequebec.ca/salledescartes/id12sp62.php : consulté le 29 août 2025).

« TERRE NO 49 DE SAINT-JEAN SELON LÉON ROY », ADAPTATION GOOGLE EARTH DES TERRES DE L'ÎLE D'ORLÉANS SELON LÉON ROY, Salle des Cartes, Patrimoine Québec (https://www.patrimoinequebec.ca/salledescartes/id12jean49.php : consulté le 29 août 2025).

Rodrigue Leclerc, « Réaction à la conférence Le capitaine Bernier revisité », L’Ancêtre, numéro 280, volume 34, automne 2007, page 42.

Thomas J. Laforest, Our French-Canadian Ancestors vol. 26 (Palm Harbor, Florida, The LISI Press, 1997), 154.

« Monument - Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans », Geneanet (https://www.geneanet.org/cimetieres/view/6926257 : consulté la 29 août 2025), monument à Jean Leclerc.