Charles Flagéole dit Latulippe & Marie Josèphe Henry

Découvrez la vie de Charles Flagéole dit Latulippe, un soldat français arrivé en Nouvelle-France au milieu du XVIIIᵉ siècle, et de son épouse Marie Josèphe Henry. Suivez leur parcours le long de la rivière Batiscan, à une époque marquée par la guerre, les concessions de terres et les bouleversements politiques dans le Québec colonial.

Click here for the English version

Charles Flagéole dit Latulippe & Marie Josèphe Henry

De Dole à Batiscan : le parcours d’un soldat vers la Nouvelle-France

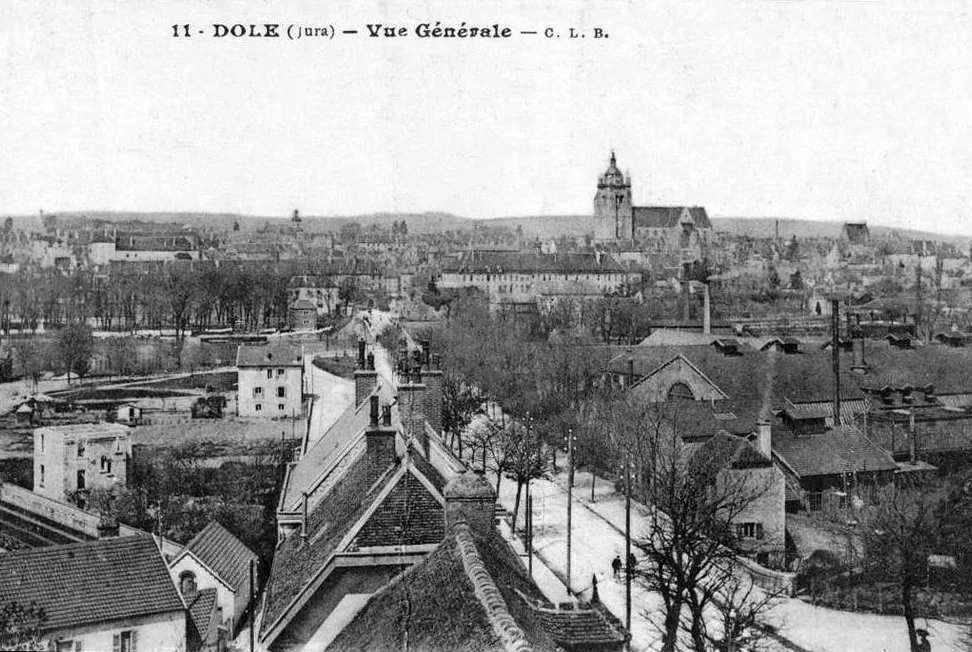

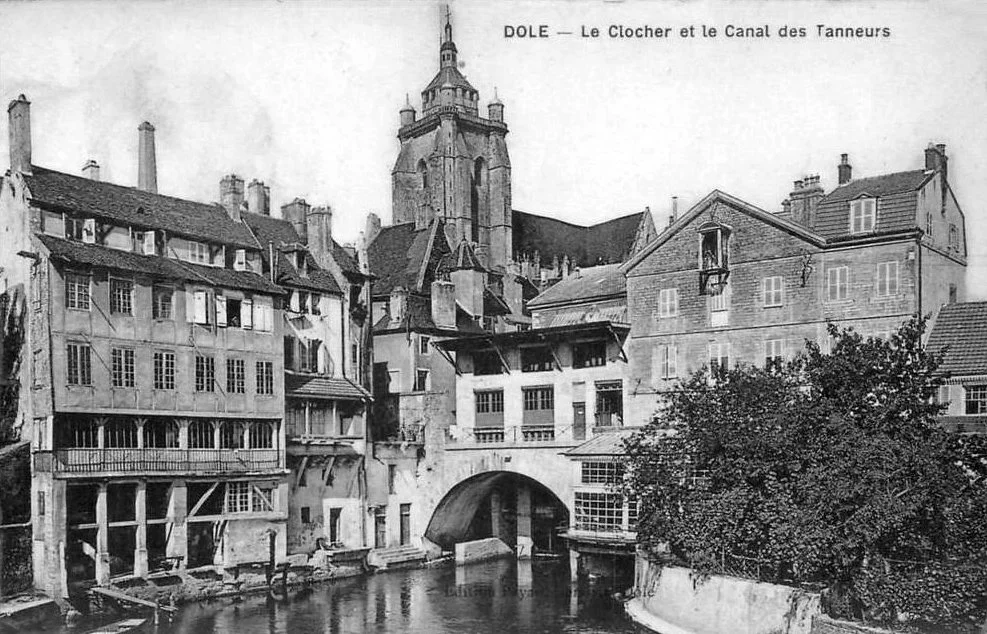

Charles Flagéole dit Latulippe, fils de Claude Flagéole et de Marie Denis, naît vers 1727 dans la paroisse Notre-Dame de Dole, en Franche-Comté (aujourd’hui dans le département du Jura).

Au milieu du XVIIIe siècle, Dole est un bourg relativement tranquille, entouré de vignobles, de forêts et de terres agricoles. La vie locale s’articule autour des petits métiers, du travail saisonnier et de l’agriculture de subsistance, avec une activité artisanale ou industrielle limitée. Comme dans la plupart des régions rurales de France, les classes inférieures vivent sous le poids du système seigneurial : les paysans doivent des redevances et des corvées aux seigneurs et sont soumis à une hiérarchie sociale rigide. La vie est particulièrement précaire pour les jeunes hommes sans terre, confrontés à un accès limité aux métiers (souvent contrôlés par des corporations), à une fiscalité lourde et aux effets persistants des mauvaises récoltes et des pénuries alimentaires qui frappent plusieurs régions au début des années 1740.

Localisation de Dole en France (Mapcarta)

Les possibilités d’avancement à Dole sont limitées, et le service militaire constitue l’une des seules voies de mobilité sociale. Pour les jeunes hommes comme Charles, l’enrôlement dans les troupes coloniales permet d’échapper à la pauvreté, de satisfaire le goût du voyage et de l’aventure et surtout d’espérer accéder à la propriété foncière et à une vie meilleure outre-mer.

Les années 1740 voient une guerre généralisée en Europe, déclenchée par la guerre de Succession d’Autriche (1740-1748), qui entraîne la France dans un conflit coûteux et prolongé. Le recrutement militaire s’intensifie donc dans tout le royaume. Les Compagnies franches de la Marine, unités d’infanterie coloniale, cherchent des hommes. Bien que placés sous l’autorité de la Marine, ces soldats servent comme troupes terrestres dans les colonies d’outre-mer telles que le Canada, la Louisiane et les Caraïbes. Le conflit accroît la demande d’hommes pour garnir les forts, défendre les routes commerciales et soutenir les milices locales en Nouvelle-France, où les tensions avec les forces britanniques et les alliés autochtones se renforcent. Des recruteurs se rendent en Franche-Comté et ciblent les petites villes comme Dole, où les jeunes ruraux disposent de peu d’options. Primes d’enrôlement, nourriture, vêtements et transport payés vers des ports atlantiques tels Rochefort ou Brest rendent l’offre séduisante.

Pour un jeune homme comme Charles, la décision de s’engager dans les Compagnies franches de la Marine résulte d’un mélange de nécessité et d’opportunité. Le service militaire assure un revenu stable, des repas réguliers et l’allégement des corvées seigneuriales ou des obligations de milice. Surtout, il ouvre une échappatoire à la pauvreté et à la hiérarchie rigide de la France d’Ancien Régime. Après six ans ou plus de service, les soldats peuvent demander leur congé et recevoir des terres en Nouvelle-France. Cette perspective, impensable pour la plupart des jeunes Français, en pousse plus d’un à tenter l’aventure outre-Atlantique. Pour ceux qui acceptent de braver la traversée et les dangers du service de frontière, le Canada promet un nouveau départ.

Carte postale de Dole, vers 1905–1914 (Geneanet)

Carte postale de Dole, vers 1907 (Geneanet)

Carte postale de Dole, vers 1910–1925 (Geneanet)

Carte postale de Dole, vers 1952-1956 (Geneanet)

Un soldat dans les Compagnies franches de la Marine

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (juillet 2025)

La date exacte de l’arrivée de Charles au Canada demeure inconnue. Son nom « dit » laisse toutefois entendre qu’il est soldat. Une liste compilée de soldats situe « Charles Flageole Latulippe » à Batiscan en 1758, dans la compagnie du capitaine Basserode, l’une des compagnies indépendantes de la Marine active durant la guerre de Sept Ans (connue en Amérique du Nord sous le nom de Guerre de la Conquête, 1754–1760).

En servant dans les Compagnies franches de la Marine, Charles fait partie de la principale force de garnison française au Canada. Ces troupes protègent les villes comme Québec et Montréal, occupent les forts de la frontière et surveillent les routes du commerce des fourrures. Pendant la guerre, la France dépêche également des régiments de l’armée régulière sous les ordres du général Montcalm pour renforcer la colonie. En 1760, la Nouvelle-France tombe aux mains de la Grande-Bretagne. La chute de Montréal, en septembre de la même année, met effectivement fin à la domination française ; les Britanniques victorieux démantèlent les Compagnies franches au Canada dans le cadre des conditions de capitulation. De nombreux soldats français sont rapatriés en Europe après la guerre.

Charles Flagéole fait exception : au lieu de retourner en France, il choisit de rester au Canada. Il est possible qu’il quitte le service militaire pendant la dernière année chaotique du conflit—peut-être en désertant, ou en étant réformé lors de la dissolution des compagnies—et qu’il s’établisse comme colon. Son nom dit, Latulippe, devient dès lors une composante permanente de son identité canadienne.

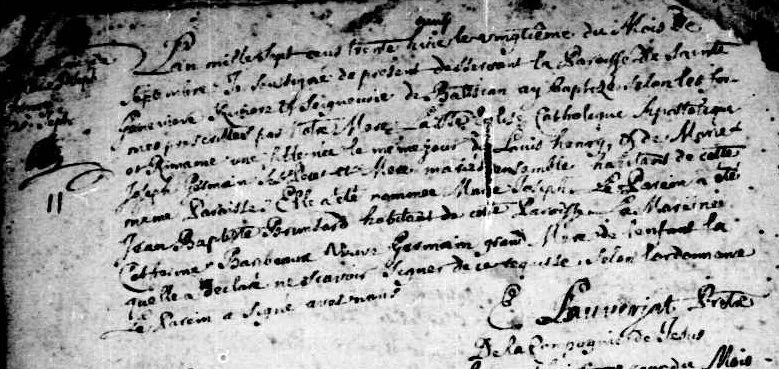

Marie Josèphe Henry, fille de Louis Henry et de Marie Josèphe Germain dite Magny, naît le 20 septembre 1739. Elle est baptisée le jour même dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, au Canada, en Nouvelle-France (alors une colonie française). Ses parrains sont Jean Baptiste Brunsard et Catherine Baribeaux, sa grand-mère. Seul le parrain sait signer.

Baptême de Marie Josèphe Henry en 1739 (Généalogie Québec)

Marie Josèphe grandit dans une famille relativement petite : elle est l’aînée des deux enfants Henry. Elle passe son enfance à Sainte-Geneviève-de-Batiscan.

Louis Henry et Marie Josèphe Germain dite Magny

Louis Henry, fils de Marin et de Jeanne Evesson (ou Guerson), naît vers 1707 dans la paroisse Saint-Sulpice à Paris. Son père, Marin, compagnon orfèvre, vit avec son épouse rue des Canettes à Paris. Louis est mentionné pour la première fois au Canada en 1729 comme soldat dans les Compagnies franches de la Marine. Il épouse Marie Josèphe Germain dite Magny à Sainte-Geneviève-de-Batiscan en 1735 et le couple a deux filles avant de se séparer.

Louis et Marie Josèphe connaissent tous deux une fin tragique. Louis meurt à Berthierville en 1785 ; son acte de sépulture indique qu’il était un « vieillard trouvé le jour précédent noyé dans la rivière à la chaloupe ». Six ans plus tard, en décembre 1791, Marie Josèphe est « trouvée gelée hier au matin près la grange de Joseph Rousseau ». Ces événements illustrent les dangers bien réels de l’environnement canadien à l’époque.

Mariage et famille

Le 5 janvier 1761, le notaire royal Nicolas Duclos rédige un contrat de mariage entre Charles « Flageol », résidant à la Rivière Batiscan dans la paroisse de Sainte-Geneviève, et Marie Josèphe Henry, également de la Rivière Batiscan. Charles est âgé d’environ 34 ans et Marie Josèphe de 21 ans. Le contrat est conforme aux normes de la Coutume de Paris. Charles dote sa future épouse d’un douaire coutumier de 600 livres. Le préciput est fixé à 300 livres. Le préciput, sous le régime de la communauté de biens entre époux, constitue un avantage accordé à l’un des conjoints—généralement le survivant—et consiste en un droit de prélèvement, lors de la dissolution de la communauté, sur certains biens déterminés ou sur une somme d’argent. Ni la mariée ni le marié ne savent signer le contrat de mariage.

La Coutume de Paris régit la transmission des biens familiaux en Nouvelle-France. Qu’il y ait ou non un contrat de mariage, un couple est soumis à la « communauté de biens », c’est-à-dire que tous les biens acquis pendant le mariage font partie de la communauté. Au décès des parents, les biens de la communauté sont partagés à parts égales entre tous les enfants, qu’ils soient fils ou filles. Si l’un des conjoints décède, le conjoint survivant conserve la moitié des biens de la communauté, tandis que l’autre moitié est partagée entre les enfants. Au décès du conjoint survivant, sa part est également répartie à parts égales entre les enfants. Des inventaires étaient dressés après le décès afin de répertorier tous les biens de la communauté.

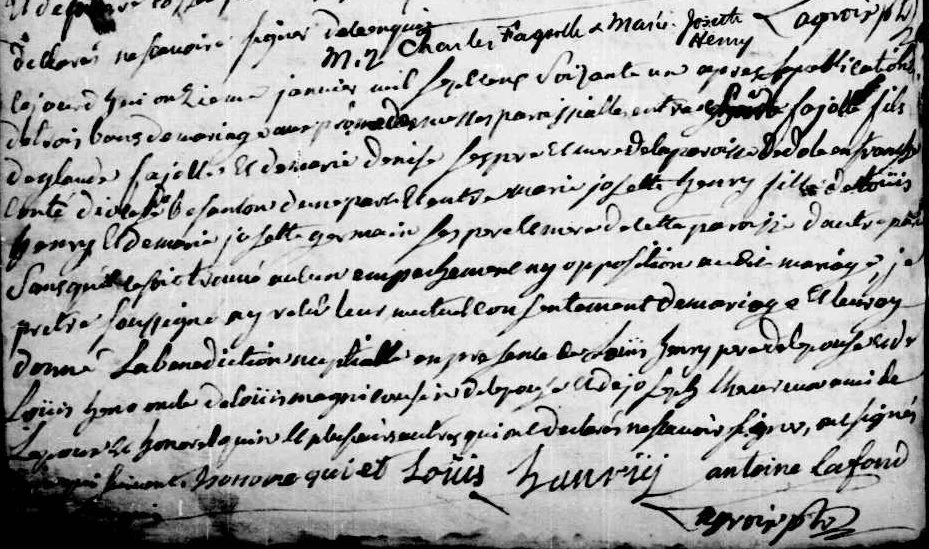

Charles et Marie Josèphe se marient six jours plus tard, le 11 janvier 1761, dans la paroisse de Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Les témoins sont le père de Marie Josèphe, son oncle Louis Heno (Hénault), son cousin Louis Magny, ainsi que Joseph Lheureux et Honoré Loquin, amis de Charles. Ni la mariée ni le marié ne peuvent signer l’acte de mariage, mais Louis Henry, le père de Marie Josèphe, signe de sa main.

Mariage de Charles et Marie Josèphe en 1761 (Généalogie Québec)

Le couple s’établit à Batiscan et a au moins neuf enfants :

Charlotte (1762–1848)

Marie Louise (1764–?)

Charles (1766–1837)

Françoise (1768–1853)

Claude (1771–1851)

Marie (vers 1773–1849)

François (1778–1838)

Nicolas (vers 1779–1819)

Alexis (1783–1855)

Période de changement politique

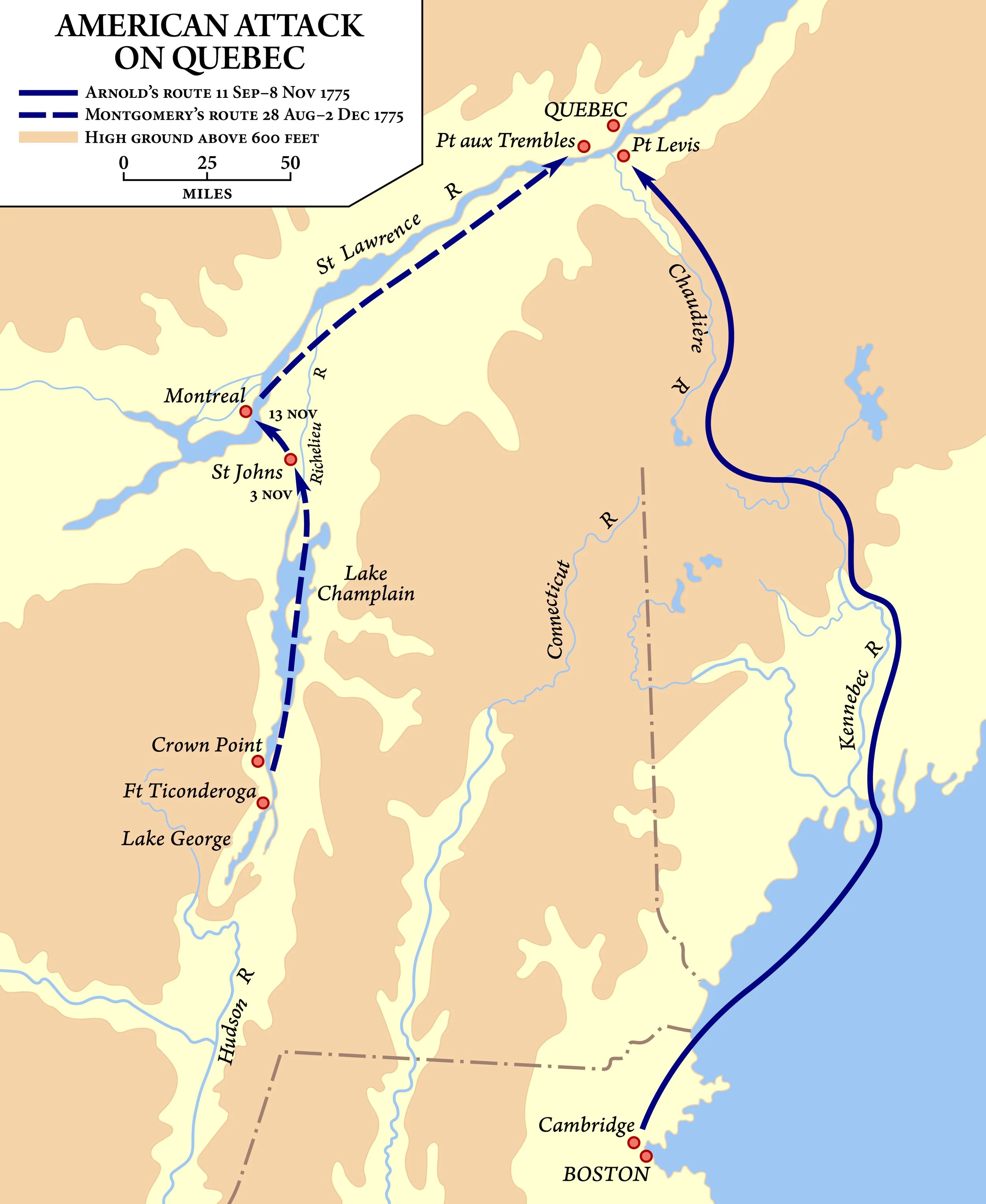

« Attaque américaine sur Québec : itinéraires des expéditions Arnold et Montgomery », United States Army Center of Military History (Wikimedia Commons)

Au cours des années 1760 et 1770, Charles et Marie Josèphe sont témoins des premiers ajustements à la domination britannique. L’Acte de Québec de 1774 est particulièrement important : il autorise officiellement le maintien du droit civil français et reconnaît les droits de l’Église catholique. Cela signifie qu’ils peuvent continuer à pratiquer leur foi et ne sont pas contraints de s’assimiler à la langue anglaise ni à la religion protestante.

Lorsque la guerre d’Indépendance américaine éclate, les habitants du Québec sont courtisés par les rebelles américains, mais ceux de Batiscan demeurent en grande majorité neutres ou fidèles à la Couronne. À la fin de l’année 1775, une force d’invasion américaine traverse la vallée du Saint-Laurent en direction de Québec. Au printemps 1776, les troupes américaines occupent brièvement la ville voisine de Trois-Rivières, mais sont repoussées par les Britanniques. Il est possible que Charles—alors âgé d’environ 49 ans—soit enrôlé dans la milice locale pour aider à repousser l’incursion, puisque la plupart des hommes valides jusqu’à 60 ans sont appelés à servir. La bataille de Trois-Rivières, en juin 1776, voit la défaite des envahisseurs américains non loin de Batiscan. En fin de compte, la menace américaine s’estompe et le Québec (y compris Batiscan) demeure sous contrôle britannique. Pour la famille de Charles et de Marie Josèphe, ces événements suscitent sans doute des discussions à l’église le dimanche, mais ne bouleversent pas profondément leur quotidien.

Terres à Batiscan

Le 17 janvier 1768, Marie Josèphe Germain dite Magny, « séparée de corps et de biens » de son mari Louis Henry, vend à sa fille Marie Josèphe et à son gendre Charles, pour la somme de 18 livres, ses droits successoraux immobiliers situés sur la grande côte de Batiscan.

Séparée de corps et de biens

L’expression séparée de corps et de biens de son mari indique qu’une femme était légalement séparée de son époux, tant sur le plan de la cohabitation que sur celui des biens. La séparation de corps mettait fin à l’obligation de vie commune, tandis que la séparation de biens lui permettait de gérer ses revenus et son patrimoine de manière autonome — une distinction importante dans le cadre du régime de la communauté de biens, qui confiait normalement l’administration des biens au mari. Ce type de séparation était accordé par un tribunal civil ou ecclésiastique, généralement en cas d’abandon, de mauvais traitements ou de conflit grave. Bien que le divorce n’existait pas en Nouvelle-France en raison du cadre juridique catholique, la séparation légale était reconnue et exécutoire.

Un an plus tard, le 21 janvier 1769, Charles et Marie Josèphe vendent leurs prétentions sur la terre située sur la grande côte de Batiscan à Nicolas Quessy pour la somme de 120 livres.

La marque de Charles sur l’acte de vente de 1788

Le 31 octobre 1788, Charles achète d’Augustin Maton une terre contiguë à la sienne, située à la rivière Batiscan, pour 90 livres. La terre mesure trois quarts d’arpent de front, face à la rivière, par vingt et un arpents de profondeur. Charles s’engage à payer le cens seigneurial et les rentes à venir. Ne sachant pas signer, il appose sa marque sur l’acte de vente.

L’année suivante, Charles agrandit encore ses possessions. Le 2 avril 1789, il reçoit de la Compagnie de Jésus une « continuation » de terre située à la rivière Batiscan. La terre mesure trois quarts d’arpent de front sur vingt arpents de profondeur. Charles s’engage à verser aux seigneurs jésuites un sol pour la superficie, plus un sol par arpent de front en cens, à partir de la prochaine fête de la Saint-Martin. Il promet également de faire moudre son grain au moulin seigneurial et d’entretenir les chemins traversant la terre.

Carte de la seigneurie of Batiscan en 1721 (copie réalisée par J. McCarthy en 1788, d’après l’original de de Lanaudière, Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Testament

Le 7 février 1806, Marie Josèphe, âgée de 66 ans, dicte son testament au notaire Augustin Trudel :

Pardevant le notaire public en la Province du Bas Canada résident à Sainte-Anne soussigné et les témoins en fin nommés et soussignés, fut présente Dame Marie Josephe Henry, épouse du sieur Charles Flageole demeurant en la paroisse Saint-Stanislas Rivière Batiscan, étant saine de corps, d’esprit, de mémoire, entendement et jugement, ainsi qu’il est apparu aux dits notaire et témoins soussignés par ses paroles, discours, gestes et maintiens, laquelle considérant que toute la nature est sujette à la mort, qu’en ce monde il n’y a rien de si incertain que l’heure d’icelle et ne voulant pas en être prévenu avant d’avoir mis ordre à ses affaires spirituelles et temporelles, en disposant du peu de biens qui a plu à Dieu lui départir ainsi qu’il lui est loisible et permis par les lois présentement en force en cette province, a fait, dicté et nommé audit notaire soussigné, les dits témoins présents, son présent testament et ordonnance de dernière volonté ainsi qu’il suit.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT (juillet 2025)

Premièrement, comme bonne chrétienne catholique et romaine dans le sein de laquelle religion elle désire vivre et mourir, a recommandé son âme à Dieu le créateur de l’univers, le Père, le Fils et le Saint Esprit, suppliant sa divine bonté par les mérites de la passion de notre seigneur Jésus Christ et par l’intercession de la glorieuse Vierge Marie et de tous les saints et saintes de la cour céleste de lui faire miséricorde, lui pardonner ses péchés et la placer au Royaume des cieux au nombre des biens heureux ainsi soit-il.

Secondement, veut et ordonne ladite Dame Marie Josephe Henry, testatrice, qu’avant tout, ses dettes soient payées et torts par elle faits, si aucuns se trouvent, réparés par son exécuteur testamentaire ci-après nommé.

Troisièmement, désire et ordonne ladite Dame testatrice que son corps, après son décès, soit inhumé dans le cimetière de la paroisse où elle décèdera et qu’il soit dit dans l’an de son décès cinq messes basses de requiem pour le repos de son âme.

Quatrièmement, et quant au résidu et surplus de tous ses biens tant meubles que propres acquêts et conquêts immeubles qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès en quelques lieux qu’ils soient et se trouveront [illisible] assis et situés et de quelques valeur et nature qu’ils soient et puissent être sans aucune exception ni réserve en façon quelconque, icelle dite dame testatrice les donne, lègue et laisse en pleine propriété par son présent testament au sieur Alexis Flageole, son fils, demeurant avec elle en ladite paroisse Saint-Stanislas, pour lui témoigner la bonne amitié qu’elle a toujours conservée pour lui, pour le récompenser des bons services qu’il lui a toujours rendus et qu’il lui rend encore journellement et afin qu’il se souvienne d’elle dans ses prières, lequel dit sieur Alexis Flageole, ladite Dame testatrice le fait et institut son légataire universel pour de tous ses dits biens en jouir, faire et disposer en toute propriété du jour de son décès d’elle dite testatrice et à perpétuité comme de son propre et loyal acquêt en vertu du présent testament.

Et pour exécuter et accomplir le présent testament, ladite testatrice a nommé et élu pour son exécuteur testamentaire la personne dudit sieur Alexis Flageole, son fils et son légataire universel qu’elle prie de vouloir bien en prendre la peine et lui rendre ce dernier service d’amitié, entre les mains duquel elle se dessaisit de tous ses biens suivant la Coutume, révoquant tous autres testaments et codicilles qu’elle pourrait avoir fait avant le présent, auquel seule elle s’arrête comme étant sa dernière volonté.

Ce fut ainsi fait, dicté et nommé par ladite testatrice audit notaire soussigné, lesdits témoins présents audit lieu Saint-Stanislas en la maison et demeure du sieur Pierre Trépagnez l’an mil huit cent six, le sept de février après-midi, en présence desdits Sieur Pierre Trépagnez et du sieur Antoine Trottier, cultivateurs résidant audit lieu, témoins pour ce appelés, qui ont signé avec nous dit notaire, tant en fin qu’au bas de chaque page du présent testament, et après que le présent testament a été lu et relu par ledit notaire soussigné, lesdits témoins présents à ladite testatrice, elle a déclaré l’avoir bien entendu et compris et y a persisté comme étant sa dernière volonté en déclarant de savoir écrire ni signer de ce enquis, lecture faite et refaite.

[Transcription en français moderne (orthographe, grammaire, ponctuation).]

Décès de Charles et de Marie Josèphe

Entre le testament de Marie Josèphe en 1806 et l’année 1810, elle et Charles déménagent à environ 45 kilomètres au sud-ouest, à Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup (aujourd’hui Louiseville). Leur fils Nicolas s’est établi à cet endroit, ce qui explique probablement leur déménagement dans les dernières années de leur vie.

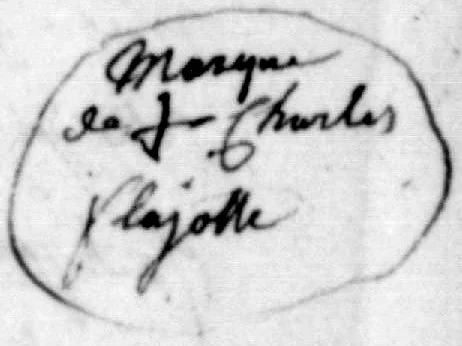

Charles Flagéole dit Latulippe meurt à l’âge de 83 ans le 3 avril 1810. Il est inhumé deux jours plus tard dans le cimetière paroissial de Saint-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup, au Bas-Canada (alors colonie britannique). L’acte de sépulture indique qu’il était agriculteur de la paroisse.

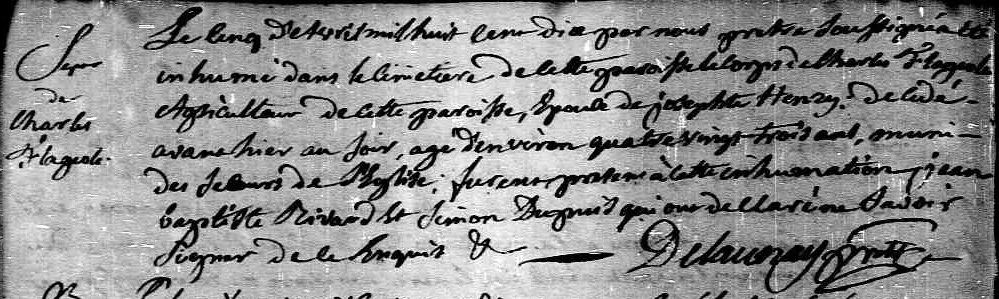

Sépulture de Charles Flagéole en 1810 (Généalogie Québec)

Marie Josèphe Henry meurt à l’âge de 78 ans le 30 septembre 1817. Elle est inhumée le lendemain dans le cimetière paroissial de Saint-Cuthbert, au Bas-Canada. [L’acte de sépulture indique par erreur qu’elle était « âgée d’environ 72 ans »]. Elle vivait peut-être avec son fils Claude et sa famille, qui résidaient alors à Saint-Cuthbert.

Sépulture de Marie Josèphe Henry en 1817 (Généalogie Québec)

De soldat à colon : une vie bâtie sur la rivière Batiscan

Charles Flagéole dit Latulippe et Marie Josèphe Henry vivent une période charnière de l’histoire de la Nouvelle-France et des débuts du Québec britannique. Depuis l’arrivée de Charles en tant que soldat colonial français jusqu’aux années du couple à Batiscan et à Saint-Stanislas, leur vie est façonnée par la guerre, les régimes politiques changeants et les exigences de la colonisation rurale. Par le mariage, l’acquisition de terres et les liens familiaux, ils s’établissent dans une colonie en pleine transformation, passant du régime français au régime britannique. Leur histoire offre un aperçu de la résilience et de l’adaptabilité quotidiennes nécessaires pour bâtir une vie dans le Canada du XVIIIe siècle.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Charles Flageole Latulippe », Implantation des troupes de Terre (https://www.implantation-troupes-de-terre.historiamati.ca/ : consulté le 4 juil. 2025), 1758, compagnie Basserode.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, Mariages, Sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/110128 : consulté le 3 juil. 2025), baptême de Marie Josephe Henry, 20 sept. 1739, Ste-Geneviève-de-Batiscan (Ste-Geneviève).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/269818 : consulté le 3 juil. 2025), mariage de Charles Fajolle et Marie Josephe Henry, 11 janv. 1761, Ste-Geneviève-de-Batiscan (Ste-Geneviève).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/2573933 : consulté le 7 juil. 2025), sépulture de Charles Flageole, 5 avr. 1810, Louiseville (St-Antoine-de-la-Rivière-du-Loup).

Ibid. (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/2911526 : consulté le 7 juil. 2025), sépulture de Marie Josephte Henry, 1 oct. 1817, St-Cuthbert (Berthier).

« Actes de notaire, 1687-1769 // Nicolas Duclos », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-1967-M?cat=538069&i=424&lang=en : consulté le 3 juil. 2025), contrat de mariage de Charles Flageol et Marie Josephe Henry, 5 janv. 1691, images 425-427 sur 2 594 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-R9C9-Q?cat=538069&i=490&lang=en : consulté le 3 juil. 2025), vente par Marie Joseph Germain dit Magnie à Charle Flageol et Marie Josephe Henry, 17 janv. 1768, images 491-493 sur 2 856 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Ibid. (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3V7-R98H-L?cat=538069&i=1265&lang=en : consulté le 3 juil. 2025), vente de prétentions dans une terre par Charles Flageol et Marie-Josèphe Henry à Nicolas Quesy, 21 janv. 1769, images 1 266-1 268 sur 2 856.

« Actes de notaire, 1771-1793 // Charles Levrard », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3774001?docref=lBj1uqtJxlwLY3zF2jnZxg%3D%3D : consulté le 3 juil. 2025), vente par Augustin Maton à Charles Flagéole, 31 oct. 1788, images 904-905 sur 2 432.

Ibid. (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3774001?docref=rzd-30ecsMstxrwGoMTqAA%3D%3D : consulté le 3 juil. 2025), concession de terre à Charles Flagéole, 2 avr. 1789, images 1 065-1 066 sur 2 432.

« Actes de notaire, 1799-1846 // J. Augustin Trudel », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4069447?docref=XwuRPqr1vHSBdwYu6Aw4lQ%3D%3D : consulté le 7 juil. 2025), testament de Marie Josephe Henry, 7 févr. 1806, images 2 298-2 300 sur 2 732.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/90209 : consulté le 3 juil. 2025), entrée du dictionnaire pour Louis HENRY, personne 90209.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Individu/90210 : consulté le 3 juil. 2025), entrée du dictionnaire pour Marie Josephe GERMAIN MAGNY, personne 90210.

Ibid. (https://www-prdh-igd.com/Membership/fr/PRDH/Famille/37398 : consulté le 3 juil. 2025), entrée du dictionnaire pour Charles FLAGEOLE LATULIPPE LATURLIP et Marie Josephe HENRY, union 37398.

Fédération québécoise des sociétés de généalogie, base de données du Fichier Origine (https://www.fichierorigine.com/recherche?numero=015040 : consulté le 3 juil. 2025), fiche de Louis HENRY (personne 015040).