Pierre Jamme dit Carrière & Marie Madeleine Barbary

Découvrez l’histoire de Pierre Jamme dit Carrière et de Marie Madeleine Barbary, survivants du massacre de Lachine en 1689. Soldat des Compagnies franches de la Marine, Pierre s’établit avec son épouse à Lachine puis à Pointe-Claire, où le couple incarne la résilience des premiers colons de la Nouvelle-France. Leur histoire retrace la guerre, la captivité et la reconstruction d’une famille canadienne-française.

Click here for the English version

Pierre Jamme dit Carrière & Marie Madeleine Barbary

Survivants du massacre de Lachine

Localisation de Ponts-sur-Seulles en France (Mapcarta)

Pierre Jamme dit Carrière, fils de Jean Jamme et de Charlotte Hus, naît vers 1662 à la paroisse Saint-Sylvestre de Lantheuil, en Normandie, France (l’actuel Ponts-sur-Seulles, département du Calvados). L’ancienne commune rurale de Lantheuil est située à quinze kilomètres au nord-ouest de Caen, et à moins de dix kilomètres de la Manche et de l’océan Atlantique. Avant d’être fusionnée avec Ponts-sur-Seulles en 2017, Lantheuil compte moins de 1000 habitants, appelés Lantheuillais.

À la fin du XVIIe siècle, Ponts-sur-Seulles est une petite paroisse rurale du Bessin normand où la vie quotidienne se déroule au rythme des travaux agricoles et du calendrier religieux. La communauté vit principalement de la culture des céréales et de l’élevage, dans des conditions marquées par l’incertitude des récoltes et le poids des impôts seigneuriaux et ecclésiastiques. Pour les cadets de famille sans perspective d’héritage, l’avenir se limite souvent à une existence de labeur précaire dans les champs. En fait, le père de Pierre est laboureur.

L’Église Saint-Sylvestre de Lantheuil, carte postale, vers 1890–1905 (Geneanet)

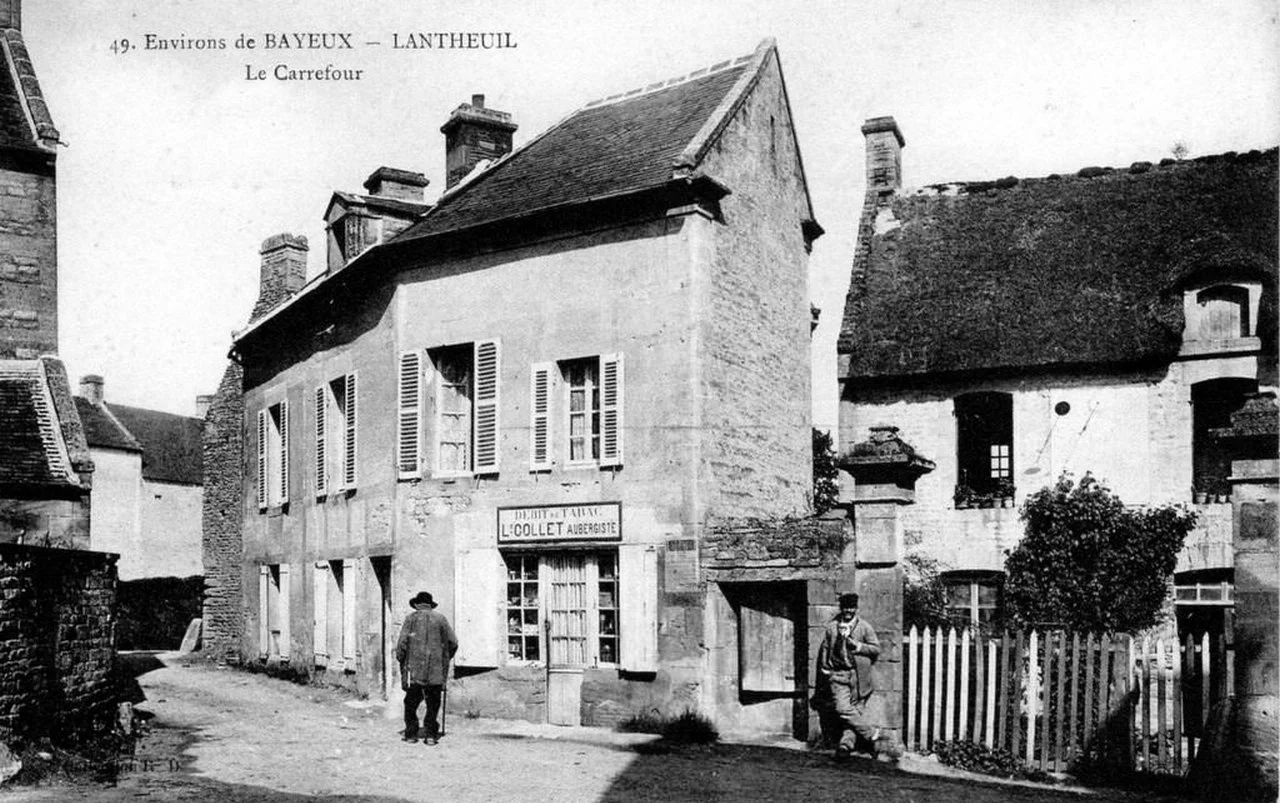

Lantheuil, carte postale, vers 1905–1920 (Geneanet)

Emigration vers la Nouvelle-France

Drapeau des Compagnies franches de la Marine (Wikimedia Commons)

C’est dans ce contexte économique qu’un jeune homme de vingt-cinq ans peut être tenté par l’engagement dans les Compagnies franches de la Marine. Le service militaire offre une solde, un certain prestige, et surtout la possibilité d’échapper à la pauvreté et de tenter sa chance outre-Atlantique. Pierre s’engage alors comme soldat dans la compagnie de Cruzel [aussi orthographié Creusel et Creussel]. Selon l’Association des Familles Carrier et Carrière d’Amérique du Nord, Pierre et ses compagnons d’armes quittent La Rochelle le 26 avril 1687, vraisemblablement à bord du navire l’Arc-en-ciel. Ils arrivent à Québec le 29 mai.

Les principaux objectifs des Compagnies franches de la Marine sont de défendre la colonie contre les Iroquois et de protéger ses intérêts dans le commerce lucratif des fourrures. La compagnie du Cruzel est assignée à la garnison du Fort de la Présentation, aussi appelé Fort Gentilly, situé dans l’actuelle ville de Dorval près de Lachine.

Soldat des Compagnies franches de la Marine (image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025)

« La Présentation fut ouverte à la colonisation vers 1666, à peu près en même temps que Lachine. C’était un fief de 19 arpents sur 20. Sur ce fief était construit une maison de bois de 53 pieds de long, deux caves l’une en bois, l’autre en maçonnerie, une cheminée en maçonnerie, des cabanes, une grange, deux étables au bout, ensemble de 93 pieds de longueur le tout pièce sur pièce, couvert de paille et enclos de pieux de cèdre. C’est ce qu’on a appelé pendant un siècle “Fort de la Présentation”. Une des chambres de la maison servait de chapelle dédiée à la Présentation de Marie au Temple. Le sulpicien Rémy curé de Lachine, pour un temps aumônier à l’Hôtel Dieu y habita jusqu’en 1685. Le fief et les trois îles en face sur le lac Saint-Louis, passèrent en 1691 aux mains de Jean Baptiste Bouchard dit Dorval, d’où le nom de Dorval donné à une municipalité de l’ouest de l’île. »

La guerre contre les Iroquois

Les guerres franco-iroquoises sont une série de conflits entre les colonies françaises en Amérique du Nord et les nations iroquoises durant le XVIIe siècle. Ces conflits ont été exacerbés par la concurrence pour le contrôle du commerce des fourrures et l’alliance des Iroquois avec les Anglais, rivaux des Français. [Aujourd’hui, les Iroquois sont appelés Les Haudenosaunee.]

Tout au long des années 1680, les Iroquois ont mené plusieurs raids destructeurs contre les établissements français et leurs alliés autochtones, entraînant une série de représailles de la part des Français. Ces actions ont exacerbé les tensions et ont contribué à un climat de peur et de méfiance mutuelle. Les tentatives de négociation ont souvent échoué ou ont produit des accords de paix fragiles et de courte durée. En 1687, le gouverneur de la Nouvelle-France, Jacques-René de Brisay de Denonville, a capturé un groupe d’Iroquois qui se rendaient à une rencontre pacifique. Cette trahison a gravement détérioré les relations et a incité à des représailles de la part des Iroquois.

Ce conflit persistant aura des conséquences dévastatrices pour Pierre et sa famille.

Marie Madeleine Barbary

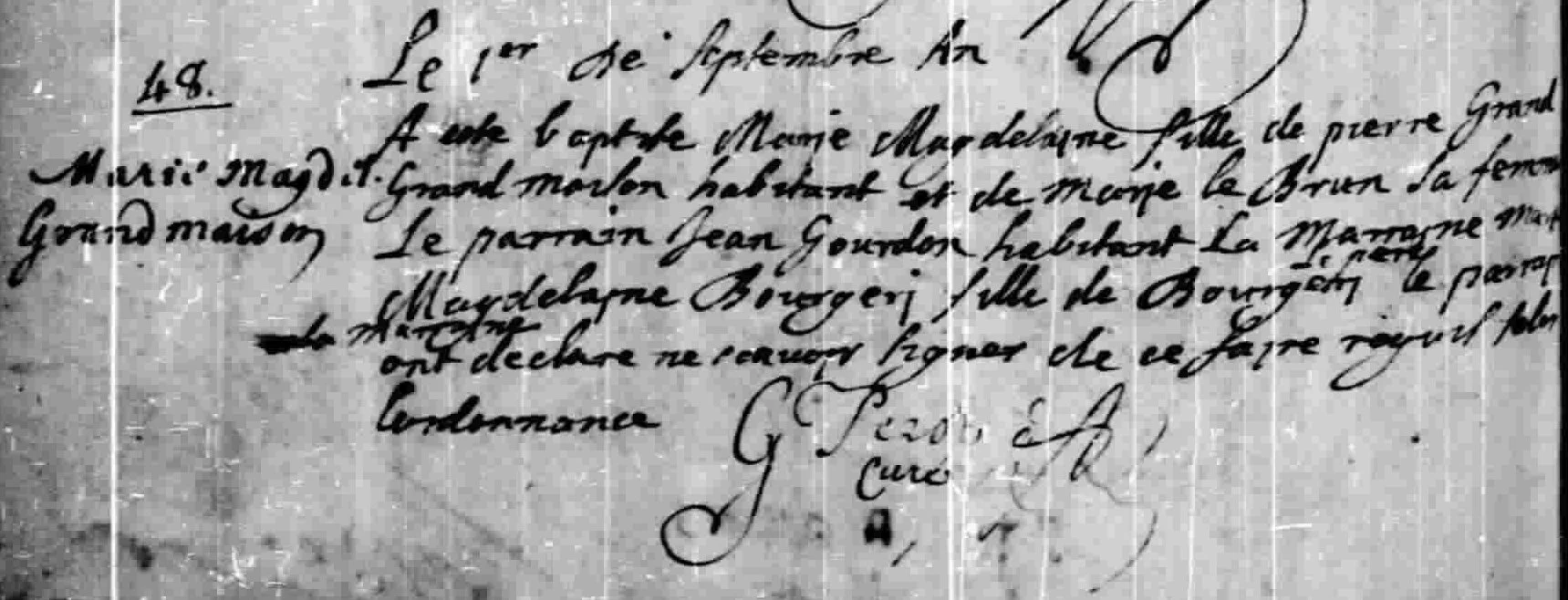

Marie Madeleine Barbary, fille de Pierre Barbary dit Grandmaison et de Marie Lebrun, est baptisée le premier septembre 1673 à la paroisse Notre-Dame de Montréal, en Nouvelle-France. Son parrain est Jean Gourdon et sa marraine est Marie Madeleine Bourgery, qui déclarent ne savoir signer.

Baptême de Marie Madeleine Barbary en 1673 (Généalogie Québec)

La famille Barbary demeure à Montréal jusqu’en 1675. Quelque temps avant 1677, elle quitte Montréal pour Lachine, une décision qui aura de graves conséquences.

Mariage

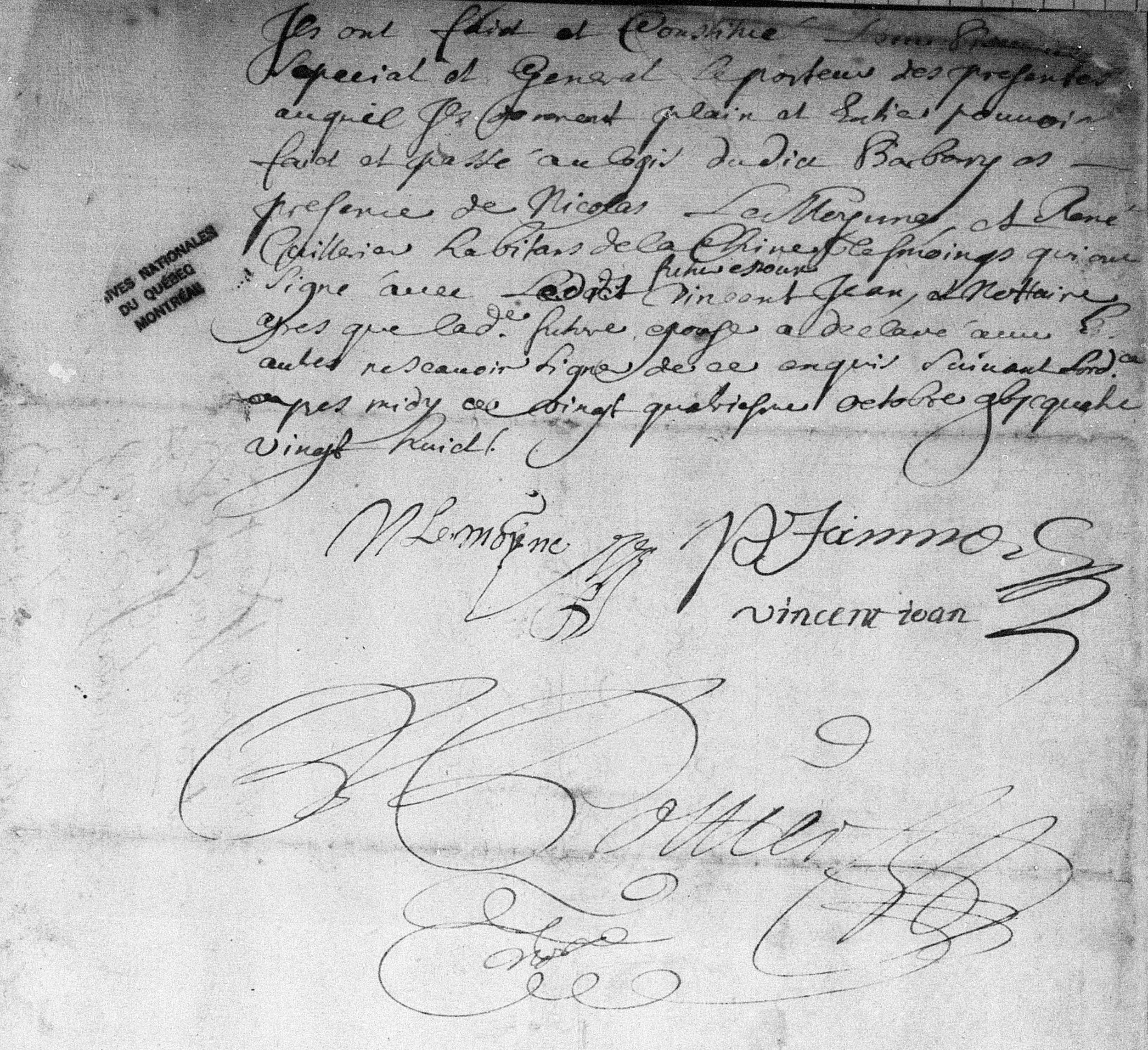

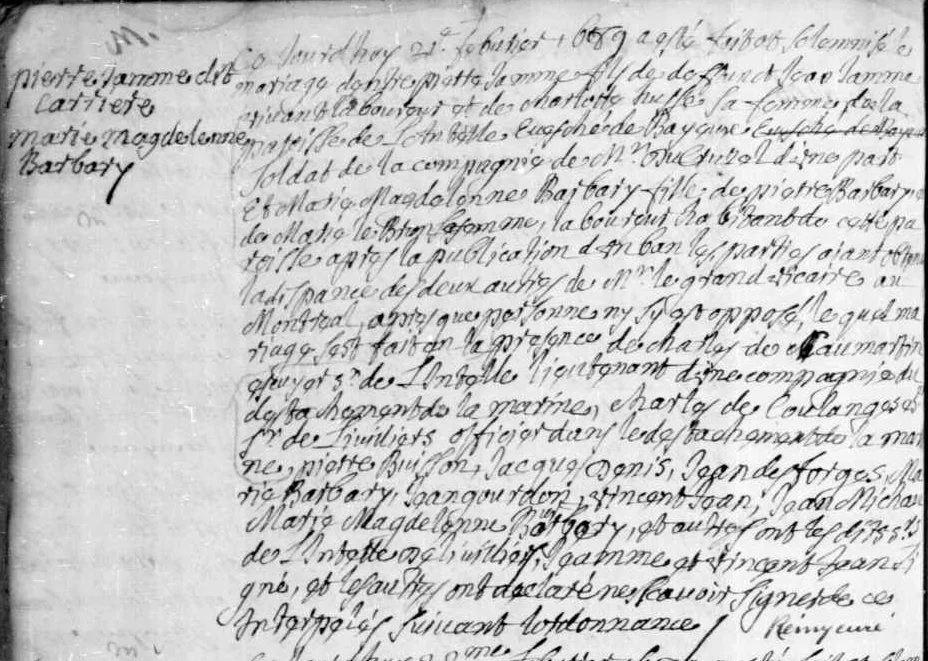

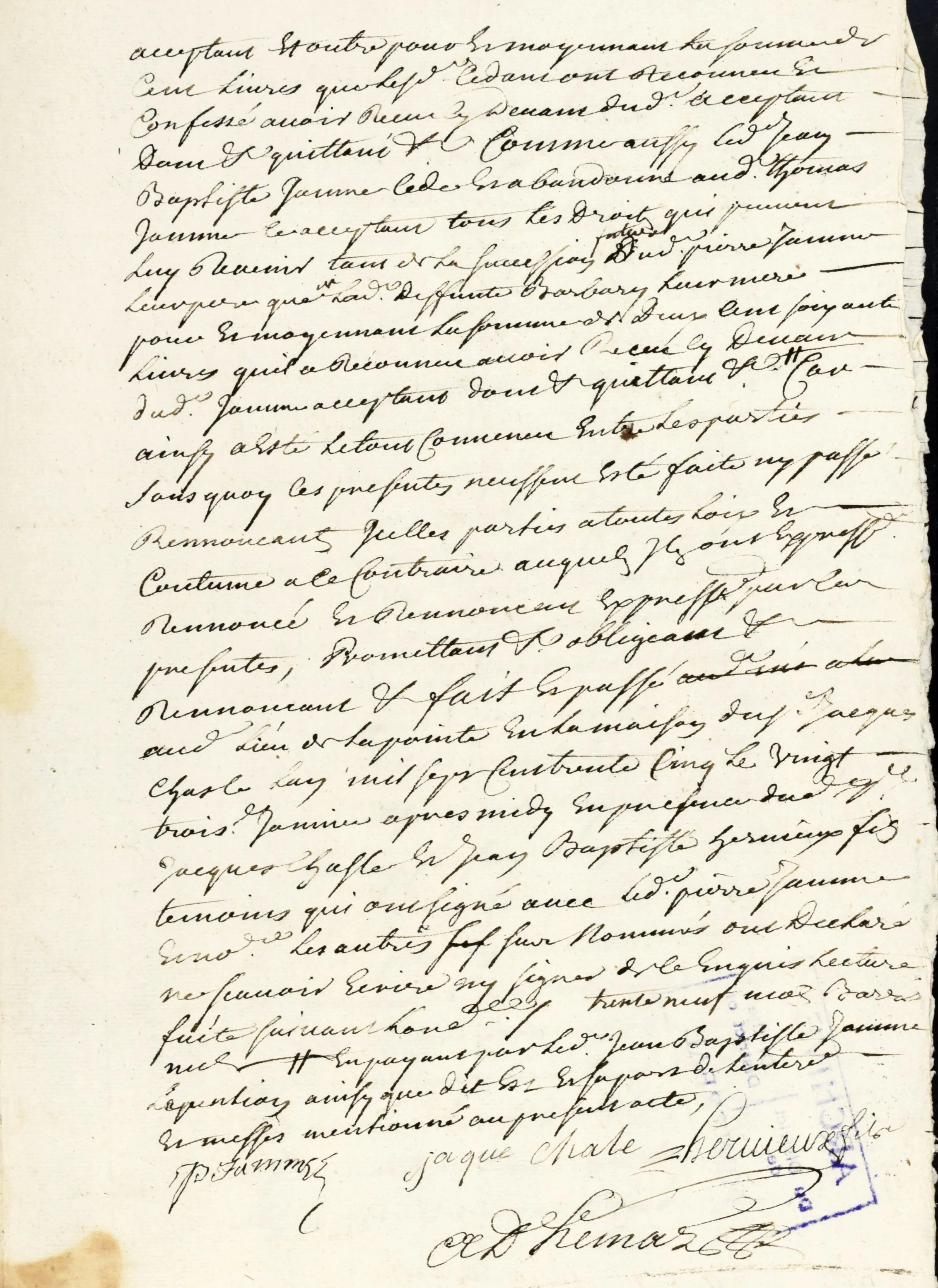

Pierre Jamme « dit La Carrière » et Marie Madeleine Barbary dressent leur contrat de mariage l’après-midi du 24 octobre 1688 devant le notaire Jean Baptiste Pottier dans la maison Barbary à Lachine. Pierre est toujours soldat et a dû obtenir la permission pour se marier. Il a environ 26 ans. Marie Madeleine a 15 ans ; son père est présent et consent au mariage. Le contrat suit les normes de la Coutume de Paris. Pierre doue sa future épouse d’un douaire coutumier de 300 livres. Les parents de Marie Madeleine promettent donner au nouveau couple une génisse (jeune vache), deux cochons, une demi-douzaine de poules et un coq. Pierre sait signer son nom.

La dernière page du contrat de mariage de Pierre Jamme dit Carrière et Marie Madeleine Barbary en 1688, montrant la signature de Pierre (FamilySearch)

Réplique réduite de la première chapelle de Lachine (© La Généalogiste franco-canadienne)

Mariage de Pierre et Marie Madeleine en 1689 (Généalogie Québec)

Le Massacre de Lachine

Pendant plus de 20 ans, la diplomatie de la Nouvelle-France a protégé la colonie des attaques autochtones. Mais en mai 1689, la France et l’Angleterre se déclarent la guerre. En Amérique du Nord, les Anglais de New York sont les premiers à entendre la nouvelle et en informent immédiatement leurs alliés iroquois. Les Iroquois sont les rivaux de la Nouvelle-France depuis près de 80 ans. Ils considèrent le système d’alliances français comme une menace puissante pour leur sécurité et leur territoire. En Nouvelle-France, personne ne sait que la guerre a été déclarée. La plupart des Canadiens vivent encore dans des villages non fortifiés, comme Lachine, près de Montréal, avec ses 375 habitants.

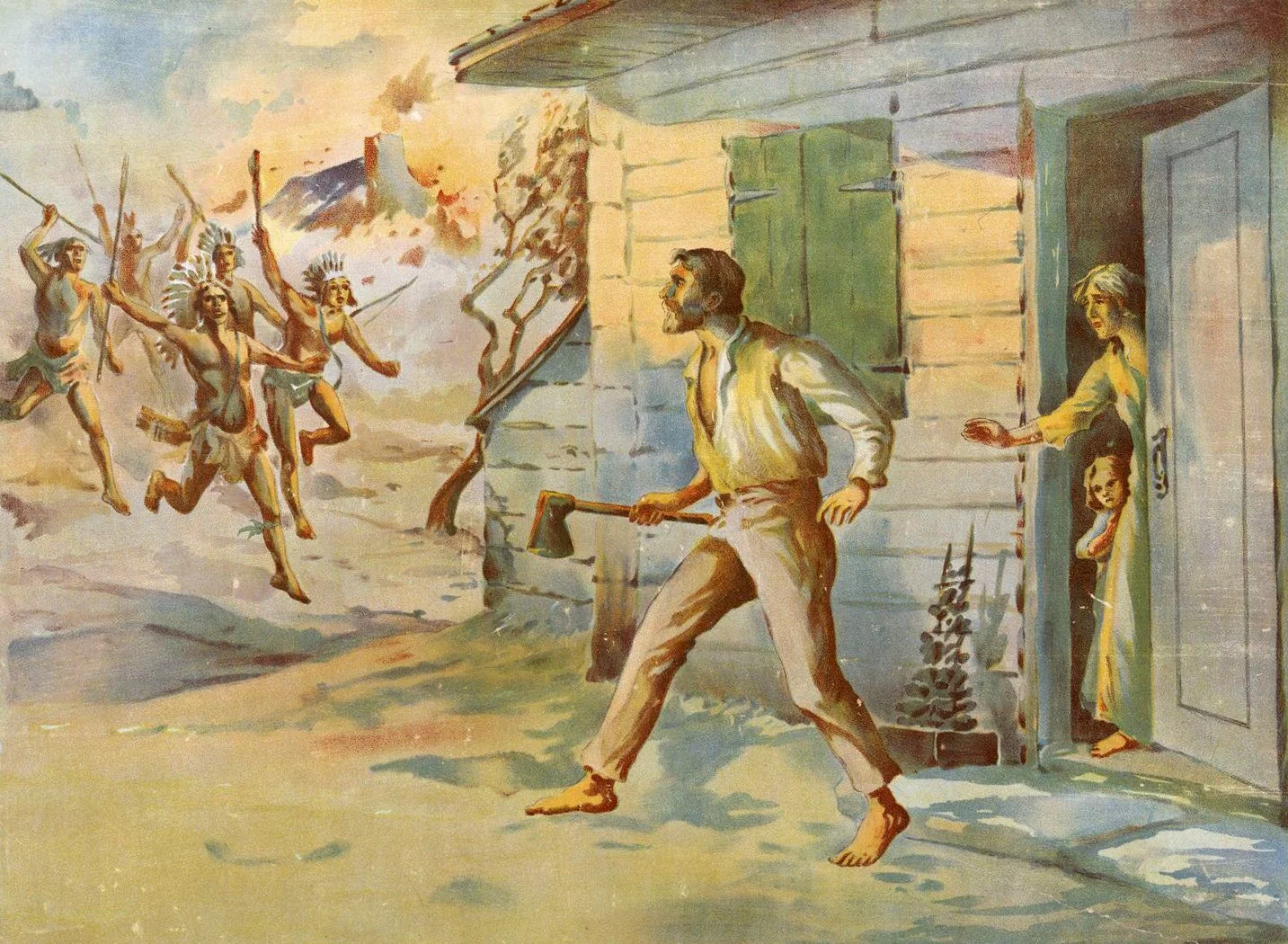

Le 5 août 1689, à l’aube, 1 500 guerriers iroquois attaquent. Hommes, femmes, enfants, personne n’est épargné. Au total, 24 colons sont tués, plus de 70 sont faits prisonniers et 56 des 77 maisons sont rasées.

« Massacre de Lachine », œuvre de Jean-Baptiste Lagacé (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Dans son Histoire du Canada, le supérieur des Sulpiciens de Montréal, François Vachon de Belmont, décrit le massacre :

« Après cette victoire totale, cette malheureuse troupe de prisonniers fut soumise à toute la rage que la plus cruelle vengeance pouvait inspirer à ces sauvages. Ils furent emmenés à l’autre bout du lac Saint-Louis par l’armée victorieuse qui, en passant le lac quatre-vingt-dix cris pour marquer le nombre de prisonniers ou chevelures qu’ils avaient, en disant : on nous a trompés, Ononthio, nous vous tromperons aussi. Une fois débarqués, ils allumèrent des feux, plantèrent des pieux en terre, brûlèrent cinq Français, rôtirent six enfants, en grillèrent d’autres sur les charbons et les mangèrent ».

Quelques prisonniers parviennent à s’échapper, certains sont libérés dans le cadre d’échanges de prisonniers, alors que d’autres sont adoptés par les Iroquois. Au total, quarante-deux habitants de Lachine n’ont plus jamais donné signe de vie.

Le massacre de Lachine a lieu cinq mois après le mariage de Pierre et de Marie Madeleine. Ils ne sont pas épargnés.

On ne connaît pas le sort de Pierre à la suite du massacre ; soit il est fait prisonnier et libéré en 1694, soit il est absent de Lachine au moment de l’attaque à cause de son devoir de soldat au Fort de La Présentation (à environ huit kilomètres de Lachine). Il n’apparait pas dans le registre public entre son mariage en 1689 et 1694.

La sœur de Marie Madeleine, également prénommée Marie Madeleine (née vers 1669), est tuée par les Iroquois le matin du massacre, aux côtés de son mari André Danis dit Larpenty. Les parents de Madeleine, Pierre Barbary dit Grandmaison et Marie Lebrun, sont faits prisonniers par les Iroquois, de même que leurs enfants : Marie Madeleine (15 ans, épouse de Pierre Jamme), Pierre (12 ans), Marie Françoise (7 ans) et Marguerite (2 mois). Pierre Barbary dit Grandmaison et Marie Lebrun sont morts en captivité.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025

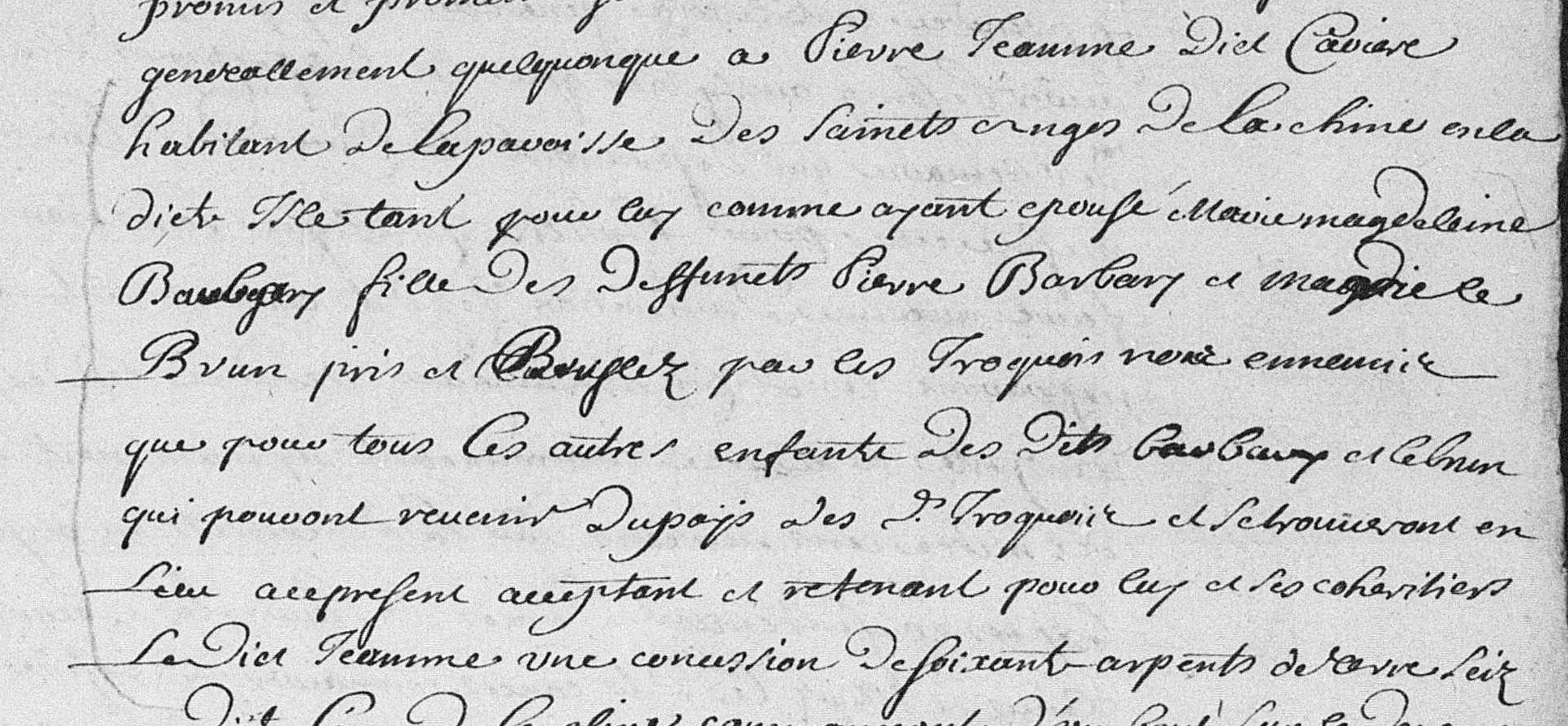

Le retour après la tragédie

Pierre est seul à Lachine, ne connaissant pas le sort de sa jeune épouse. On sait toutefois que Pierre Barbary dit Grandmaison et Marie Lebrun sont décédés. Le 23 janvier 1698, le Séminaire Saint-Sulpice accorde une continuation de la concession de terre à la famille Barbary par l’intermédiaire de Pierre Jamme « comme ayant épousé Marie Magdeleine Barbary, fille de deffuncts Pierre Barbary et Marie Le Brun pris et brûléz par les Iroquois nos ennemis que pour les autres enfants des dits Barbary et Lebrun qui pouvant revenir du paÿs des dits Iroquois ».

Extrait de la première page de la concession en 1698 (FamilySearch)

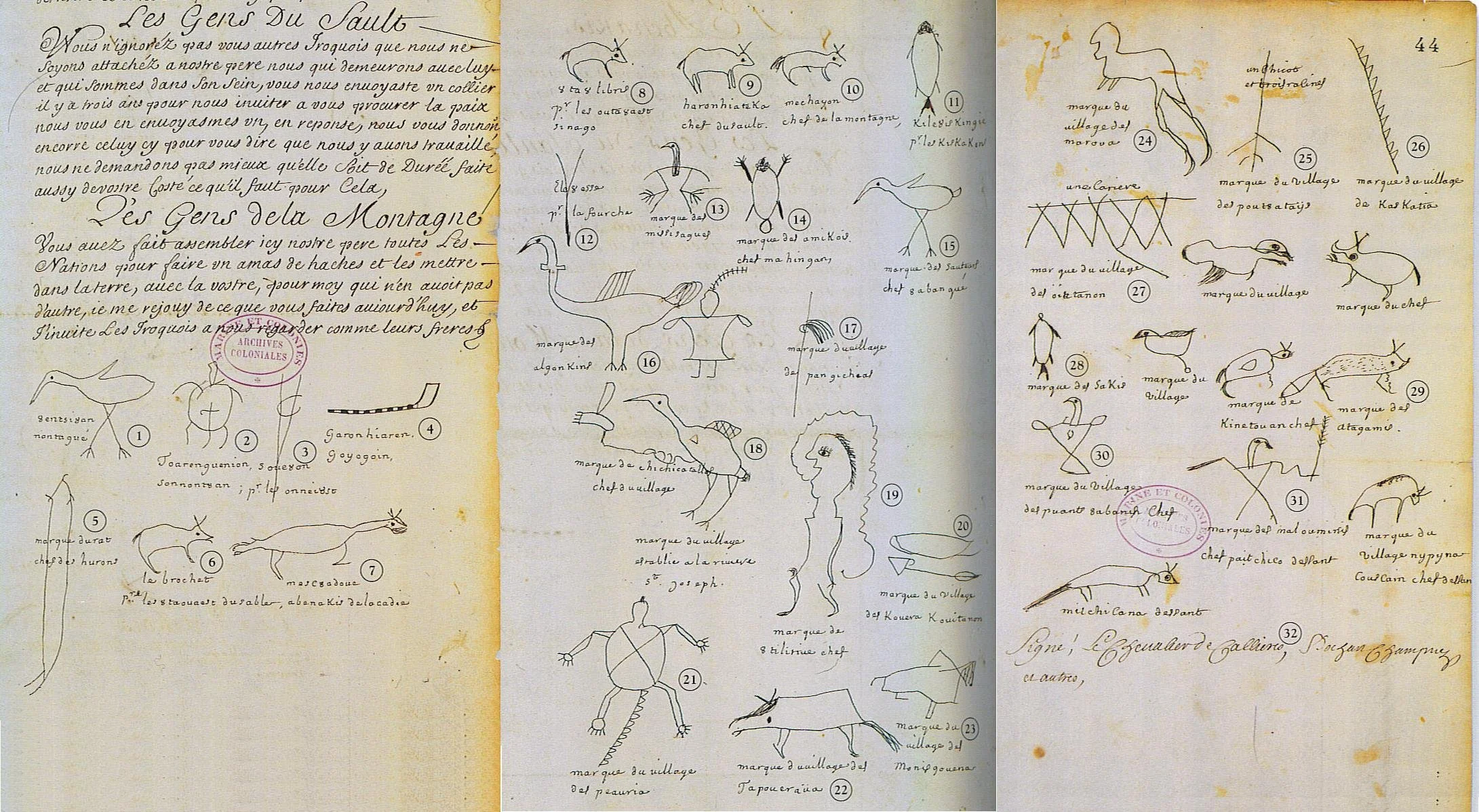

En 1699, le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France, Louis-Hector de Callière, rencontre le chef des Onontagués à Montréal pour reprendre les pourparlers de paix. [Les Onontagués sont l’une des cinq tribus de la confédération Haudenosaunee, dite Iroquoise.] Callière indique que la paix ne sera possible qu’avec l’échange de tous les prisonniers, quelle que soit la tribu impliquée. L’année suivante, trois Français se rendent à Onondaga (aujourd’hui Syracuse) pour organiser un échange de prisonniers.

Malgré leurs efforts, plusieurs prisonniers refusent de partir, en particulier les plus jeunes, les plus jeunes, attachés à leur famille adoptive. Le 8 septembre, les trois hommes reviennent à Montréal accompagnés d’un groupe d’Iroquois et de treize prisonniers. Madeleine et Pierre Barbary (fils) sont parmi eux, mais Marie Françoise et Marguerite sont absentes. Elles sont restées en Iroquoisie.

Après près d’un siècle de conflits et d’hostilités, La Grande Paix de Montréal est conclue le 4 août 1701 entre les Français et les nations iroquoises.

La Grande Paix de Montréal en 1701 (Wikimedia Commons)

Pierre et Marie Madeleine organisent leurs affaires et règlent la succession de Pierre Barbary et de Marie Lebrun devant les notaires. Pierre Jamme est élu le tuteur des enfants Barbary mineurs (dont seul Pierre est revenu ; les deux autres filles étant « toujours captives des Iroquois »). Les Barbary possèdent deux concessions de terre : une à Lachine et une à Pointe-Claire. Les parties acceptent que Pierre Barbary hérite la terre et la maison de Lachine, tandis que Pierre Jamme et Marie Madeleine héritent de la terre à Pointe-Claire.

Image d’intelligence artificielle créée par l’auteure avec ChatGPT, novembre 2025

Peu à peu, la vie reprend son cours. Après dix ans d’absence, Pierre et Marie Madeleine peuvent fonder leur propre famille. Le couple a au moins sept enfants :

Marie Louise (1701–1755)

Louis Pierre (1703–1723)

Marie Anne (1707–1748)

Jean Baptiste (1710–1710)

Jean Baptiste (1711–1780)

Thomas (vers 1713–1795)

Marie Geneviève (1716–1718)

En 1707, on n’a toujours pas de nouvelles de Marie Françoise et Marguerite Barbary. Pierre Barbary, désormais majeur, demande de réévaluer la succession de leurs parents. Pierre ne croit pas que ses sœurs reviendront. Il demande à l’intendant Jacques Raudot d’examiner le dossier, avec l’objectif de partager la succession parmi les deux enfants et non quatre. Le tout est réglé comme demandé le 14 juin 1707.

Décès de Marie Madeleine et Pierre

On ignore les détails du décès de Marie Madeleine Barbary, mais elle est morte entre le 6 avril 1728 (vivante au mariage de son fils Jean Baptiste) et le 26 novembre 1731 (défunte au mariage de son fils Thomas).

Dernière page de l’acte de donation entre Pierre Jamme dit Carrière et ses enfants en 1735 (Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

Le 23 janvier 1735, Pierre demande au notaire Jean Baptiste Adhémar dit Saint-Martin de rédiger un acte entre lui et ses quatre enfants dans la maison de Jacques Chasle. Pierre, « estant fort agéé et infirme et hors d’etat de pouvoir faire valloir un arpent et demie de terre front par vingt arpents de proffondr a luy appartenant », demande à ses enfants lequel d’entre eux pourra « se charger de luy le reste de ses jours en luy faisant une pension viagère ». La pension demandée comprend cinq minots de blé froment et un cochon gras par année, donnés par chacun de ses enfants chacun à leur tour, ainsi que des hardes et linges au besoin, et « dans ses maladies tout ce qui luy sera necessaires ». Thomas est jugé le « plus capable d’avoir soin de leur père ». Cela réglé, Pierre donne sa terre à ses enfants. Marie Louise et son mari cèdent leurs droits successifs à leur frère Thomas, en échange d’être déchargés de la pension, et la somme de 100 livres. Jean Baptiste fait de même, mais reçoit la somme de 260 livres.

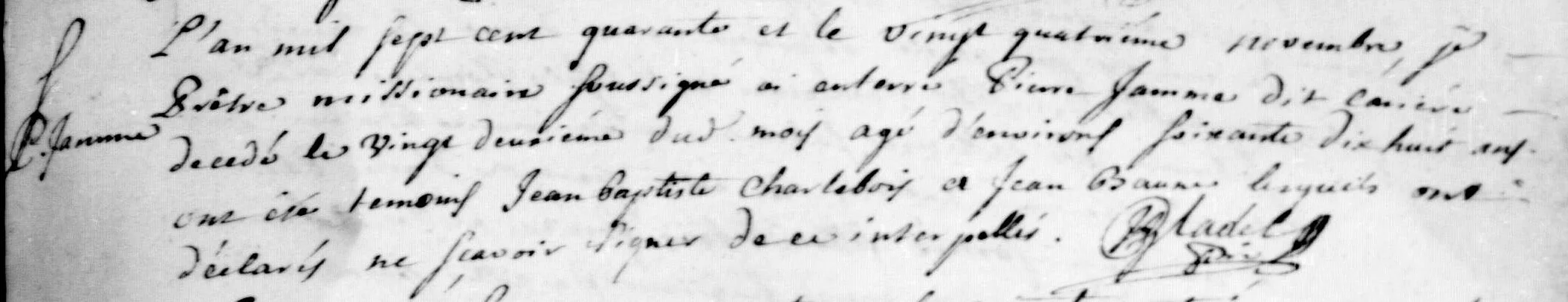

Pierre Jamme dit Carrière est décédé à l’âge de 78 ans le 22 novembre 1740. Il est inhumé deux jours plus tard dans le cimetière Saint-Joachim de Pointe-Claire.

Sépulture de Pierre Jamme dit Carrière en 1740 (Généalogie Québec)

Au-delà du massacre, la survie

L’histoire de Pierre Jamme dit Carrière et de Marie Madeleine Barbary illustre à la fois les épreuves et la résilience des premiers colons de la Nouvelle-France. Arrachés à leurs familles par la guerre et la captivité, ils subissent la perte, la séparation et l’incertitude avant de reconstruire leur vie à la pointe ouest de l’île de Montréal. Grâce à leur persévérance et à leur foi, ils parviennent à retrouver une certaine stabilité et à rebâtir leur foyer après des années d’épreuves. Leur parcours, marqué par la tragédie du massacre de Lachine, reflète la lutte plus vaste d’une colonie prise entre conflits et survie — un témoignage durable de la capacité humaine à se relever et à bâtir malgré l’adversité.

Vous appréciez nos articles et nos ressources ? Soutenez-nous en effectuant un don ! Chaque contribution, aussi modeste soit-elle, nous aide à payer l'hébergement de notre site web et nous permet de produire plus de contenu dédié à la généalogie et à l'histoire du Canada français. Nous vous remercions !

Bibliographie :

« Histoire de Pierre Jamme et Marie Madgelenne Barbary », Association des Familles Carrier et Carrière d’Amérique du Nord, numérisée par Geneviève Hopkins (https://genevievehopkins.com/wp-content/uploads/2019/12/Histoire-de-Pierre-Jamme-et-Marie-Madeleine.pdf : consulté le 30 mars 2024).

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/40239 : consulté le 30 mars 2024), baptême de Marie Madeleine Grandmaison, 1 sept. 1673, Montréal (Notre-Dame-de-Montréal) ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/14296 : consulté le 30 mars 2024), mariage de Pierre Jamme et Marie Madeleine Barbary, 21 févr. 1689, Montréal, Lachine (Sts-Anges) ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut généalogique Drouin.

« Le LAFRANCE (Baptêmes, mariages et sépultures) », base de données et images numérisées, Généalogie Québec (https://www.genealogiequebec.com/Membership/LAFRANCE/acte/118304 : consulté le 31 mars 2024), sépulture de Pierre Jamme dit Carrière, 24 nov. 1740, Pointe-Claire (St-Joachim) ; citant les données originales : Collection Drouin, Institut généalogique Drouin.

« Actes de notaire : Jean-Baptiste Pottier : 1686-1701 », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-P3VW-VB54?i=832&cat=529326 : consulté le 30 mars 2024), contrat de mariage entre Pierre Jamme dit Lacarriere et Marie-Madeleine Barbary, 24 oct. 1688 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Actes de notaire : Jean-Baptiste Pottier : 1686-1701 », images numérisées, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QHV-L3VW-V97Y-Q?i=1473&cat=529326 : consulté le 30 mars 2024), concession d’une terre par le Séminaire de St-Sulpice de Montréal à Pierre Jeamme dit Cariere et Marie-Madeleine Barbary 23 janv. 1698 ; citant les données originales : Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

« Archives de notaires : Jean-Baptiste Adhémar dit Saint-Martin (1714-1754) », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4393224?docref=00797--W8RK4vQNKw1N2ng : consulté le 31 mars 2024), abandon et délaissement d’une terre par Pierre Jamme dit Carriere à Michel Brunet et Marie-Louise Jamme, Michel Debien et Marie-Anne Jamme, Jean-Baptiste Jamme et Thomas Jamme, 23 janv. 1735, référence CN601,S3.

« Fonds Juridiction royale de Montréal - Archives nationales à Montréal », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/697829 : consulté le 30 mars 2024), « Tutelle des enfants mineurs de feu Pierre Barbery dit Grandmaison et de feu Marie Lebrun, son épouse, brûlés par les Iroquois », 26 janv. 1701 au 1 févr. 1701, Id 697829.

« Fonds Intendants - Archives nationales à Québec », images numérisées, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (https://advitam.banq.qc.ca/notice/86226 : consulté le 31 mars 2024), « Ordonnance de l’intendant Jacques Raudot entre Pierre Barbary dit Grandmaison et sa sœur Marie-Madeleine Barbary dit Grandmaison, mariée à Pierre Jamme dit Carrière, de Lachine, au sujet de la succession de leurs père et mère amenés en captivité par les Iroquois et qui sont morts entre leurs mains », 14 juin 1707, Id 86226.

Université de Montréal, base de données du Programme de recherche en démographie historique (PRDH) (https://www-prdh-igd-com/Membership/fr/PRDH/Famille/6320 : consulté le 30 mars 2024), fiche de dictionnaire de Pierre JAMME CARRIERE et Marie Madeleine BARBARY GRANDMAISON, union 6320.

« The Lachine Massacre », Canada : A People's History, CBC Learning (https://www.cbc.ca/history/EPCONTENTSE1EP3CH1PA4LE.html : consulté le 30 mars 2024).